🔊 “Laurent Lafolie” à la galerie binome, Paris, du 25 mai au 29 juillet 2023

“Laurent Lafolie” U⋂

à la galerie binome, Paris

du 25 mai au 29 juillet 2023

PODCAST – Interview de Laurent Lafolie,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 23 mai 2023, durée 18’08,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

La Galerie Binome est heureuse de présenter la deuxième exposition personnelle de Laurent Lafolie en écho à l’actualité récente de l’artiste. Il revient au Château d’eau à Toulouse et à Christian Caujolle d’avoir récemment mis en lumière l’oeuvre rare de Laurent Lafolie dans une rétrospective remarquée en 2022, accompagnée d’une première monographie au titre éponyme Exo Endo (éditions Lamaindonne). Depuis l’artiste s’est fait plus présent sur la scène photographique nationale : exposition inaugurale du Collège international de la photographie, lauréat 2022 du Prix du tirage de la Collection Florence et Damien Bachelot, exposition La photographie à tout prix à la BNF, exposition Les yeux dans les yeux au Domaine de Rentilly où plusieurs corpus de son travail sont parallèlement présentés jusqu’au 16 juillet 2023.

Artiste publié dans l’ouvrage de référence Contre-Culture dans la photographie contemporaine de Michel Poivert, il sera prochainement présenté dans Epreuves de la matière à la BNF sous le commissariat d’Héloïse Conesa (oct. 2023-fév. 2024).

Evénement d’ouverture dans le cadre de Paris Gallery Weekend, l’exposition U∩ du 25 mai au 29 juillet réunit des oeuvres inédites et récentes démontrant à la fois la cohérence conceptuelle du travail de Lafolie et une capacité inégalable à concevoir la matérialité du médium.

U∩ par Marguerite Pilven

« Que le réel de l’image soit son référent, c’est contraire à toute ma philosophie, le réel de l’image est l’effet qu’elle produit. » Jean-Louis Schefer

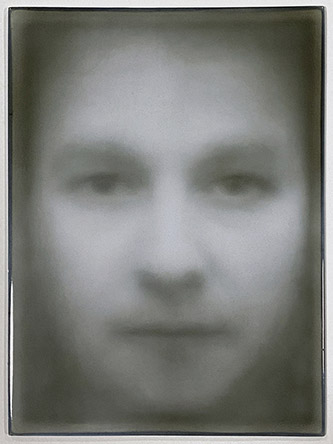

Pourquoi trouve-t-on tant de visages dans l’oeuvre de Laurent Lafolie ? Depuis plus de 15 ans, il construit sa propre archive d’images, à ce jour plus de deux cents quatre-vingt portraits individuels réalisés à la chambre photographique, selon un protocole immuable qui lui confère une forte unité. L’essentiel de ses projets puise dans cette ressource sa matière première. Reconnu comme tireur émérite – il a reçu à la BNF le Prix du tirage 2022 de la collection Florence et Damien Bachelot – Laurent Lafolie a quitté la commande pour se consacrer à son art : « ce qui m’intéresse, c’est d’une part notre relation aux images, leur place dans l’histoire humaine, d’autre part leur matérialité, leur interaction avec les supports ».

De fait, il existe un lignage très étroit entre visage et image. Dans chaque histoire humaine, le visage maternel se confond tel un miroir avec la première image que l’on se fait de soi. Bien avant d’être perçu, ou ressenti, comme la manifestation d’un caractère individuel, il est le lieu de la reconnaissance, la surface, l’étendue sensible de la rencontre par le regard. Laurent Lafolie ne nous situe jamais en présence de portraits, mais de « faces ». L’ambiguïté de l’image figurative, liée à sa fonction de remplacement dans un temps sans autre mesure que celui de la présence, et aux pouvoirs magiques ou sacrés qu’on lui attribuait dans les sociétés premières, nous trouble encore aujourd’hui. Elle persiste à travers le lien affectif, et parfois teinté de superstition, qui nous relie à elle, et qu’évoque ainsi l’historien de l’art Ernst Gombrich : « voici dans le journal la photographie de notre champion ou de notre acteur préféré ; aurions-nous plaisir à lui percer les yeux avec une épingle ? Je ne le pense pas ».

L’intérêt que porte aussi Laurent Lafolie à la matérialité de l’image ne tient pas tant à sa dextérité technique qu’à une façon d’interroger sans cesse ce support d’apparition qu’est le médium photographique, physiquement lié à son modèle. En tissant des visages avec un seul fil de soie teinté, passé de haut en bas dans un châssis (oeuvres à 5 ou 11 fils de la série U∩), l’artiste réalise une trame qui alterne entre les vides et les pleins. Il atténue ainsi l’opposition entre présence et absence, si puissamment ressentie devant la représentation d’une figure humaine. En plaçant l’image du visage en un lieu qui lui est propre, et comme échappant à l’assignation de son support, il le situe entre hyperprésence (médiatique) et absence (mélancolique) ; il l’inscrit également dans une dialectique du sens, l’image ténue ayant besoin de notre regard pour apparaître. Cette série, intitulée U∩, donne également son titre à l’exposition. Le ∩ se lit à la fois comme le N alphabétique et comme le signe mathématique « inter ». Ces deux signes manifestent l’intersection entre tous ces visages, le mouvement du fil croisant plusieurs trajectoires et conduisant l’oeil du regardeur à se déplacer, à faire la mise au point. Ces deux signes inversés traduisent également la quête paradoxale de l’artiste : atteindre l’universalité du visage en le diffractant dans une infinité d’autres possibilités.

Scope, le dernier ensemble réalisé par l’artiste à l’aide d’instruments scientifiques, poursuit ce paradoxe. L’usage de lamelles de microscope, qu’il reviendra à chacun de manipuler sous une lentille pour que des images se reforment sur un écran, participe également de ce cheminement du regard. Affirmant tout autant une fragilité qu’une valeur par leur matérialité, ces oeuvres, sans doute les plus petits tirages jamais réalisés, échappent au règne du simulacre, elle se soustraient à l’économie de ces images « hyperboliques », proliférantes et déconnectées « qui ne s’adressent plus à personne » (1).

Le regard et son pouvoir d’animation s’associent, selon l’historien de l’art Hans Belting, à la capacité de transformer et de fixer des images du monde extérieur pour les soustraire à l’oubli et les réactiver par un acte de réminiscence. C’est probablement ainsi que s’explique cette parentèle entre images et alphabets. L’artiste s’y réfère explicitement avec sa série de lithophanies réalisées en 2022, intitulée Lalettre. La lumière traversant une fine feuille de porcelaine révèle progressivement les signes gravés dans la matière. Une autre série, Capture, convoque également ces images intérieures. En superposant des visages, prélevés dans sa collection, de façon à n’en faire saillir que les traits communs, Laurent Lafolie les dote d’une présence nouvelle, nimbée d’une aura mémorielle. Dans une autre version en céramique réalisée récemment, il enfonce ces visages, a minima cent cinquante, dans la porcelaine liquide qu’il fait durcir par strates. Une seule face émerge de ce procédé lent et complexe de cuissons, elle est la manifestation ultime, et comme rescapée, de l’ensemble des visages stockés dans la matière.

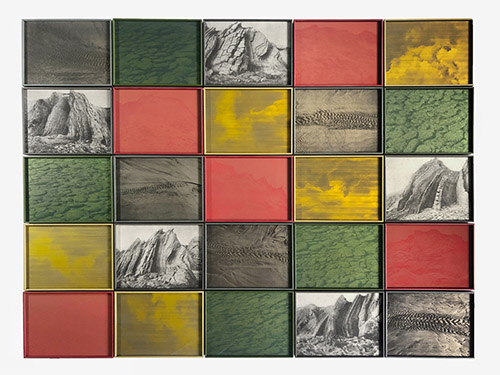

Dans la sélection de l’exposition, L’origine des images semble faire exception en nous introduisant au registre du paysage. Néanmoins, cette oeuvre composée de 25 panneaux appelle également le regardeur à produire sa propre synthèse, échappant ainsi à la fixité du seul point de vue.

En imaginant des processus d’évasions de l’image-archive pour serrer au plus près son caractère insaisissable, Laurent Lafolie semble vouloir l’ouvrir au réel, c’est-à dire à l’effet qu’elle produit et qui, de fait, n’est pas « représentable » (2). Suivant Jacques Lacan qui « fait du réel le point culminant de sa fameuse triade pyschanalytique (Réel/Symbolique/Imaginaire) et en donne la définition suivante : « le réel c’est l’impasse de la formalisation » (3), nous pourrions dire que le moteur de Lafolie est de le poursuivre, d’achopper sa pratique artistique à ce point de l’expérience pour en inventer des issues et construire à partir de ce qui manque.

Marguerite Pilven, Commissaire d’exposition et critique d’art membre de l’AICA

1. Jean Baudrillard, cité par Véronique Bergen dans son article « Saisies du simulacre chez Baudrillard et chez Deleuze », revue Lignes 2010/1 n°31, p. 37-49.

2. Nicolas Bourriaud, Les années 2000 ou la question du réel, in Une histoire intime de l’art, Yvon Lambert, une collection, une donation, un lieu, p.335, éd. Dilecta, 2023

3. Nicolas Bourriaud, ibid