🔊 “Réseaux-Mondes” Mutations / Créations 5, au Centre Pompidou, Paris, du 23 février au 25 avril 2022

“Réseaux-Mondes“ Mutations / Créations 5

au Centre Pompidou, Paris

du 23 février au 25 avril 2022

PODCAST – Interview de Marie-Ange Brayer, Cheffe du service design et prospective industrielle, Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle, et de Olivier Zeitoun, attaché de conservation, service design et prospective industrielle, Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle, et commissaires de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 22 février 2022, durée 29’57.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaires :

Marie-Ange Brayer, Cheffe du service design et prospective industrielle, Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle

Olivier Zeitoun, attaché de conservation, service design et prospective industrielle, Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle

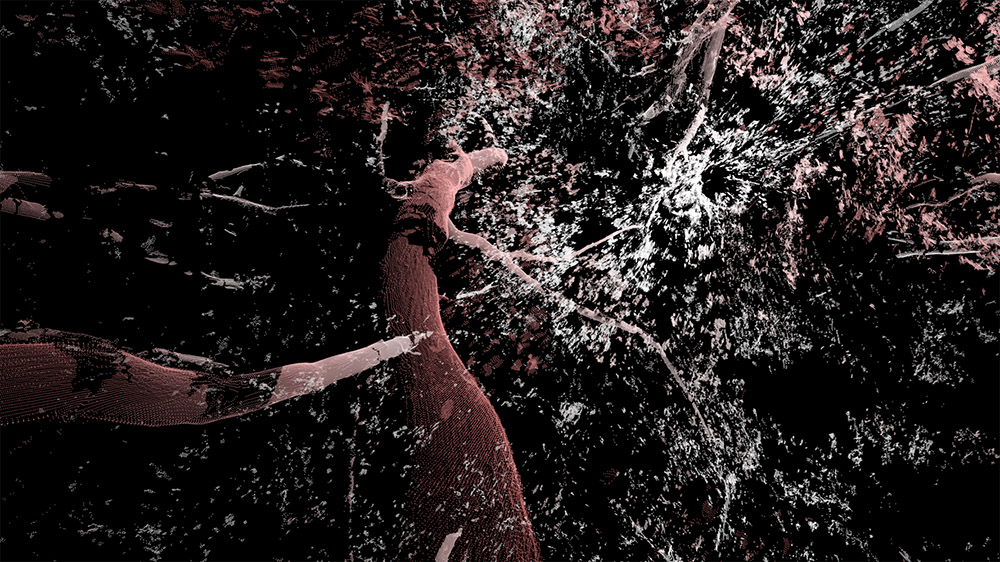

Exposition collective, « Réseaux-Mondes » réunit une soixantaine d’artistes, architectes et designers qui interrogent la place du réseau dans nos sociétés innervées par les réseaux sociaux et la dématérialisation même du réseau. Plus que jamais, à l’ère d’Internet, le réseau est au coeur des mutations technologiques et des enjeux sociétaux : surveillance, atomisation de l’individu, acteur-réseau, réseau du vivant.

Tout est-il aujourd’hui devenu réseau ? De la naissance de la société de l’information, dans l’après-guerre, jusqu’à l’omniprésence du réseau planétaire, avec l’Internet, le réseau tisse partout sa toile, dans l’espace et le temps. Au coeur des enjeux sociétaux et des mutations artistiques, celui-ci ne cesse de se démultiplier. A l’heure de la crise environnementale, le premier réseau est aussi celui du vivant, où l’humain se donne dans une coexistence avec les autres espèces. Une centaine d’oeuvres, des années 1940 à aujourd’hui, sont ici exposées, dont plusieurs conçues spécialement pour l’exposition : certaines réactivent des réseaux disparus, tel que le minitel, alors que d’autres sont connectées en temps réel au réseau Internet, aux réseaux de cryptomonnaies, ainsi qu’à des plateformes de réseaux sociaux, comme Twitter.

Cette exposition débute avec les utopies architecturales de l’après-guerre. La notion de « réseau global » se retrouve alors dans les pratiques artistiques autour de la cybernétique, en même temps que surgit la société de l’information. Dans les années 1980, le réseau informatique est devenu le médium artistique avec l’art télématique puis le Net.art, dix ans plus tard : les pratiques artistiques se développent en réseau, dans une dimension politique et ubiquitaire. Après l’utopie émancipatrice du réseau, les artistes questionnent de manière critique ses effets liés à une société de surveillance, à l’omniprésence des réseaux sociaux et à l’émergence des blockchains, dans une dimension invisible, voire occulte, du réseau. Un retour à l’étymologie même du mot réseau, à savoir le filet et le noeud, sera exploré, déclinant le rôle des entrelacs et réticulations dans l’art, le design, l’architecture. Enfin, le premier réseau est le vivant, caractérisé par l’auto-organisation. Face à la crise environnementale, l’histoire entremêlée du vivant ouvre sur de nouvelles écologies artistiques, post-anthropocéniques, qui intègrent des principes d’interdépendance et de continuité entre les formes du vivant.

Parcours de l’exposition

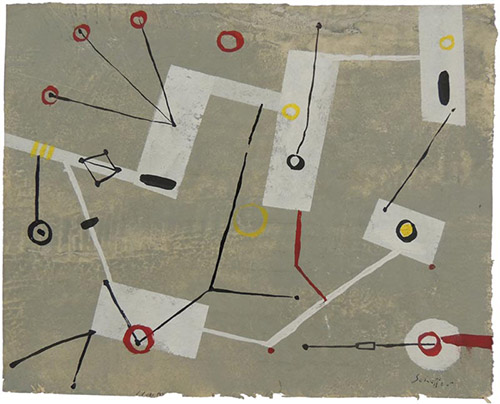

1. Réseau global

Dans les années 1950 émergent les premières expressions artistiques d’un réseau global avec, entre autres, l’artiste Constant et l’architecte ingénieur Richard Buckminster Fuller. Selon l’expression de Marshall McLuhan, le monde est devenu un « village global », qui fonctionne en réseau, appuyé par les nouvelles théories de l’information. Les villes utopiques des années 1960 sont conçues comme une infrastructure de réseaux, des mégastructures imaginées de manière modulaire dans une extension sans limite, à laquelle viennent se greffer des cellules d’habitation. Les artistes s’emparent du monde connecté de la cybernétique, du traitement automatique de l’information et du réseau comme système d’organisation générale. En 1969, Allan Kaprow réalise Hello, une des premières oeuvres interactives fonctionnant en réseau, aux connexions à la fois virtuelles et physiques. Dans les années 1980, le réseau informatique devient médium artistique. À l’heure de l’art télématique et des réseaux de télécommunications planétaires, les données de l’information constituent le sujet même de l’oeuvre.

2. Critique des réseaux

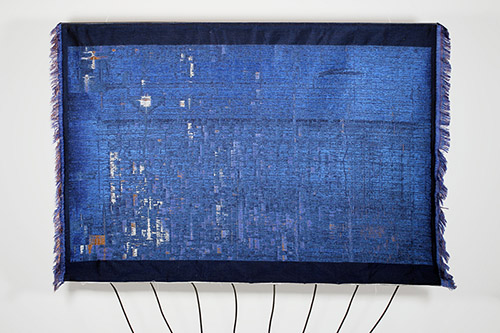

Les artistes du Net.art, comme JODI ou Heath Bunting, sont les premiers à interroger de manière critique et pirate la dimension politique et esthétique de l’Internet. Ils élaborent un art en réseau, issu des mouvances hackers et nourri des pratiques de programmation collaborative à code ouvert. Les réseaux numériques qui émergent au 21e siècle, laisseront deviner la censure, la société de surveillance, et se révèlent au coeur de systèmes ubiquitaires, invisibles et mercantiles. Alors que les individus dépendent aujourd’hui entièrement des plateformes technologiques, de nouvelles infrastructures de contrôle observent les corps et leur intimité. Elles vont jusqu’à prédire des états émotionnels collectifs en traçant minutieusement les sentiments exprimés sur les réseaux sociaux, à l’instar de l’oeuvre inédite Human Synth de Mika Tajima. Les médias sociaux sont au coeur des enjeux actuels et les échanges de données permis par les technologies de blockchain ont généré un monde de « multi-utilisateurs » qui pose la question de l’auteur et de l’unicité de l’oeuvre. Des satires sociales et politiques, comme celles des artistes Simon Denny ou Neïl Beloufa, font aussi la critique d’un réseau totalisateur et vertical, à la dimension addictive et dépressive, loin de l’utopie émancipatrice du réseau au début de l’ère numérique.

3. Noeuds et réticulations

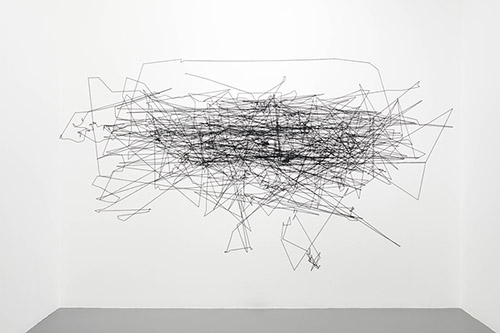

Le mot « réseau » apparaît pour la première fois au 12e siècle (retis) pour nommer le filet ou le noeud. Dans le récit Le Rêve de D’Alembert (1769), Diderot met en avant la notion de reticulum, « ce qui relie ». Au milieu du 19e siècle, l’architecte et historien Gottfried Semper voit dans le tissage – forme manuelle de réseau tridimensionnel – l’origine textile de l’architecture. Le noeud n’est pas seulement récurrent dans la philosophie, l’histoire des idées, des religions, les mathématiques et l’urbanisme, il « connecte » aussi l’histoire de l’art au design et à l’architecture. Pour le philosophe Michel Serres, le réseau présente « de multiples « entrées » et entrecroisements : tapisserie, tissage, broderie ou dentelle ». Plusieurs oeuvres élaborées à partir de matériaux textiles sont présentées dans cette section, explorant les métamorphoses du noeud, des enchevêtrements, de Robert Smithson à Sheila Hicks, en passant par Alan Saret, jusqu’à Richard Vijgen ou Julien Prévieux.

4. Le réseau du vivant

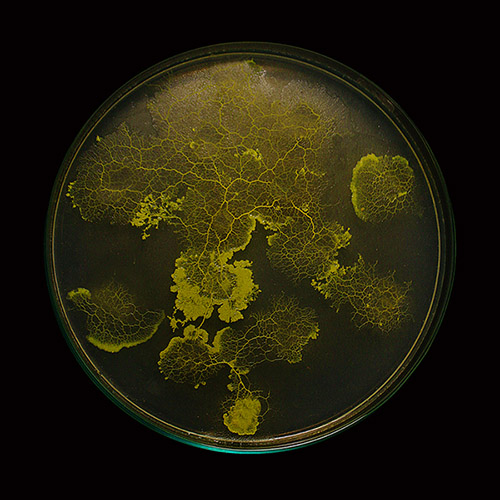

La viralité numérique s’est doublée de la prise de conscience de notre interaction avec le non-humain, de notre coexistence « en réseau » avec les autres espèces au sein d’une diversité infinie d’écosystèmes. Une nouvelle écologie artistique intègre ce principe d’interdépendance et de continuité de toutes les formes du vivant, reliées entre elles, à l’image de Flylight du studio DRIFT. L’oeuvre peut prendre la forme d’une enquête pluridisciplinaire comme dans Cambio des designers Formafantasma, où l’analyse transversale historique, politique, économique et sociale des activités humaines dévoile l’interconnexion entre toutes les formes de productions et de connaissances. Les technologies sont explorées comme outil de communications inter-espèces, aspirant à connecter des mondes aux limites de la perception humaine. Les spécificités du Physarum polycephalum – organisme unicellulaire « intelligent » – sont explorées par les artistes et les architectes pour mettre en oeuvre de nouveaux protocoles de communication et d’action, fondés sur la biologie et l’intelligence artificielle. Au coeur de cette « pensée écologique », le réseau est devenu « maillage », vecteur de « l’interconnectivité entre toutes les choses vivantes et non-vivantes » selon les mots de Timothy Morton.

Les artistes de l’exposition

Marie-Sarah Adenis; Alice Anderson; Archigram; Neïl Beloufa; Andrea Branzi; Heath Bunting; Constant (Constant Nieuwenhuys); Simon Denny; Diller Scofidio + Renfro; Elizabeth Diller (Diller Scofidio + Renfro), Laura Kurgan (Columbia Center for Spatial Research) & Robert Gerard Pietrusko (Warning Office); Günther Domenig & Eilfried Huth; Louise Drulhe; Uta Eisenreich; David-Georges Emmerich; EcoLogicStudio (Claudia Pasquero & Marco Poletto); Lars Fredrikson; Yona Friedman; Gjertrud Hals; Sheila Hicks; Isidore Isou; JODI (Joan Heemskerk & Dirk Paesmans); Hella Jongerius; Allan Kaprow; Ugo La Pietra; František Lesak; Mark Lombardi; Giulia Lorusso avec Benjamin Lévy (Ircam); Jill Magid; Leonardo Mosso; Serge Mouille; MVRDV; Trevor Paglen; PAMAL_Group; Julien Prévieux; RYBN.ORG; Tomàs Saraceno; Alan Saret; Nicolas Schöffer; Robert Smithson ; DRIFT (Lonneke Gordijn & Ralph Nauta); Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi & Simone Farresin); Jenna Sutela; Mika Tajima; Team X; Samuel Tomatis; Katja Trinkwalder & Pia-Marie Stute; Thewrong.org; Richard Vijgen; Addie Wagenknecht; Marcel Wanders; Daniel Widrig; Ulla Wiggen. Avec la participation de David Chavalarias & l’Institut des Systèmes complexes, Paris-Île de France.