🔊 “Alberto Giacometti / Barbara Chase-Riboud” à l’Institut Giacometti, Paris, du 20 octobre 2021 au 9 janvier 2022

“Alberto Giacometti / Barbara Chase-Riboud“ Femmes Debout de Venise

Femme Noire Debout de Venise

à l’Institut Giacometti, Paris

du 20 octobre 2021 au 9 janvier 2022

PODCAST – Interview de Émilie Bouvard, directrice scientifique et des collections, Fondation Giacometti, et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 21 octobre 2021, durée 23’19.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaire : Émilie Bouvard, directrice scientifique et des collections, Fondation Giacometti

L’Institut Giacometti présente une exposition inédite consacrée à l’artiste américaine et française Barbara Chase-Riboud, en dialogue avec l’oeuvre d’Alberto Giacometti.

Sculptrice, poétesse, romancière, Barbara Chase-Riboud (née en 1939 à Philadelphie), rencontre Alberto Giacometti au début des années 1960 alors qu’elle vient de s’installer à Paris. Son travail s’approche tout d’abord de celui du sculpteur pour vite s’en affranchir. Les oeuvres monumentales qu’elle développera ensuite, offrent des points de contact avec celles de

Giacometti : verticalité, recherche d’expressivité, de relief, travail du bronze, fascination pour l’Égypte ancienne, proximité avec la littérature et la poésie contemporaines.

Chase-Riboud est passée progressivement à l’abstraction, mais ses grandes stèles associant bronze et textile conservent néanmoins toujours une référence à la figure humaine. Elle partage avec Giacometti une vision humaniste, incarnée par des oeuvres qui cherchent à atteindre une dimension symbolique et mémorielle.

Créée en collaboration étroite avec l’artiste, cette exposition place les célèbres figures féminines de Giacometti en vis-à-vis de celles d’une artiste qui, depuis des décennies, trace une voie sculpturale originale entre les scènes américaine et française.

Introduction par Émilie Bouvard, commissaire

Barbara Chase-Riboud et Alberto Giacometti se sont rencontrés à deux reprises. En 1962, Henri Cartier-Bresson, camarade de Marc Riboud à l’agence Magnum, emmène la jeune sculptrice à l’atelier de la rue Hippolyte-Maindron. « C’était l’habitation la plus délabrée et décrépite que j’aie jamais vue, faite de planches de bois et d’un toit en fer, d’escaliers croulants et sans fenêtre à l’exception d’une lucarne. Elle était minuscule, pas plus de cinq mètres sur cinq. Tout était recouvert de plâtre – les murs, les planchers, le plafond, et la première fois que je l’ai vu lui-même, c’était une momie égyptienne ambulante, entièrement blanc, recouvert de plâtre blanc depuis ses chaussures jusqu’aux cheveux afro bouclés sur sa tête : ses vêtements, ses mains, ses pieds et sa cigarette qui pendait de ses lèvres d’où s’échappait une longue boucle de fumée blanche », se rappelle-t-elle. Quelques mois plus tard, elle le croise à nouveau à Milan, par hasard, perdu et sans argent, et l’aide à reprendre un train pour Stampa. À part ces deux rencontres, aucun autre contact, alors même que l’une et l’autre, artistes étrangers vivent dans le Paris du tournant des années 1960. Chase-Riboud est loin d’être la seule artiste américaine ayant choisi Paris. Aux États-Unis le maccarthysme, mais aussi les inégalités raciales, et, en France, la réputation d’une plus grande liberté sexuelle et l’éclat que conserve encore Paris comme capitale de l’art, ont favorisé jusqu’aux années 1960 l’exil de nombreux artistes. Chase Riboud s’installe dans un atelier rue Dutot ; elle travaille également à Chenillère, dans le Loir et Cher. À Paris, elle est exposée en 1966 par la Galerie Cadran Solaire, et, en 1974 à l’Atelier de recherche contemporaine du musée d’Art moderne de la Ville de Paris. L’exposition que lui consacre l’Institut est la première depuis des décennies.

Arts graphiques

Alberto Giacometti et Barbara Chase-Riboud sculptent, dessinent, écrivent, et leurs pratiques s’entremêlent dans des proportions et des rapports différents pour l’un et pour l’autre. Dans la première moitié des années 1960, Barbara Chase-Riboud quitte un premier dessin à la ligne expressive, émotive, à l’encre qui évoque celui de Giacometti, pour aborder la figure humaine de manière plus graphique. La figure mythique du Couple, donne lieu à une série à l’érotisme suggéré qui vient alors par ce biais rencontrer le caractère charnel du dessin de Giacometti. L’une comme l’autre, dessinent leurs sculptures, ici pour la célèbre Lettre à Pierre Matisse de 1950, là, dans ces aquarelles récentes qui font écho à une série de sculptures abstraites (absentes de l’exposition) recherchant, par leur plastique pure, et leur forme évoquant des instruments, un effet sonore. Enfin, Barbara Chase-Riboud, poétesse, romancière, réalise aussi des dessins à l’aide de brins de laine qui évoquent des écritures. Giacometti mélange ici et là dessins et textes poétiques.

Oeuvres monumentales

Barbara Chase-Riboud a choisi de confronter sa sculpture aux Femmes de Giacometti, ici en rivalisant de monumentalité. Zanzibar (1970) fait partie des premières sculptures abstraites exécutées par l’artiste à partir de la fin des années 1960. Elle est acquise par le Centre national des arts plastiques (CNAP), et est l’une des rares pièces de Chase Riboud dans les collections françaises. P entraîne le spectateur vers un lieu ancien et mythique de civilisation africaine. Un poème (« Why did we leave Zanzibar ? ») de Chase-Riboud porte ce nom et célèbre la mémoire de l’esclavage tel un thrène : les cordages sont-ils alors des parures ou des chaînes ? L’oeuvre est nommée, au sens le plus fort que cet acte puisse signifier. Les titres sont des poèmes, si tant est que la langue poétique, par son rythme et ses rimes, mnémotechniques, ait pour vocation originelle de faire mémoire, de se faire monument, rappelant le passé au présent. Barbara Chase-Riboud convoque des êtres, des espaces disparus, détruits, dans l’espoir qu’ils viennent à leur tour perturber notre espace corporel, physique et mental. Elle choisit ainsi de placer Zanzibar face à la Grande Femme II (1960) de Giacometti, exécutée pour un projet de monument public pour la Chase Manhattan Plaza, New York. Chase Riboud et Giacometti partagent, l’une abstraite, l’autre figuratif, une vision mémorielle et humaniste de la sculpture.

Femme debout de Venise / Standing Women of Venice

Femme noire debout de Venise/ Standing Black Woman of Venice

Chase-Riboud a choisi de présenter ses sculptures face aux Femmes de Giacometti, comme le dit le titre de l’exposition. Elle est attentive à brouiller tout dualisme. Black Obelisk (2007) avec sa forme certes verticale mais pyramidale, ses volutes et ses cordages, évoque davantage une figure voilée qu’un obélisque ; le titre vient détourner la féminité associée aux voiles et à la parure pour l’amener vers une forme de statuaire phallique et vers la civilisation égyptienne ancienne. Sa technique est originale. Elle fait un usage archaïque de la fonte à la cire perdue, découpant à plat des volutes directement dans la cire qui font ensuite lors de la fonte en bronze. Le relief solide en bronze patiné est placé ensuite verticalement sur une sorte d’armature et assorti dans sa partie inférieure de tressages fluides en soie ou en laine – parures, bijoux, « jupes » comme les nomme Chase-Riboud – qui forment un socle ondoyant. Ils rappellent les masques d’Afrique ornés de fibres végétales dans leur partie basse.Face à la sensualité baroque, à ce paysage sculptural fait de creux, de bosses, d’orifices, de plis et de replis qu’offre au regard les sculptures de Chase-Riboud, c’est la « peau » des sculptures de Giacometti qui saute aux yeux. Cet épiderme fouillé du regard, des mains et du couteau de Giacometti s’abstrait par endroits de toute référence figurative précise pour devenir pure expressivité, violence, tourment, caresse. Le corps dans toute sa présence, espace d’érotisme ou de douleur, lieu de liberté ou d’emprise, réapparaît avec puissance. En vis-à-vis, les sculptures abstraites de Chase-Riboud s’affirment comme des corps féminins monumentaux. Elles forment ensemble, selon le désir de Chase-Riboud, une forêt de totems féminins ou les polarités traditionnelles du féminin et du masculin, du noir et du blanc, de la fragilité (du plâtre) et de la solidité (du bronze), du mou et du dur, se répartissent en ensembles à géométries variables, brisant tout dualisme figé.

Figures premières

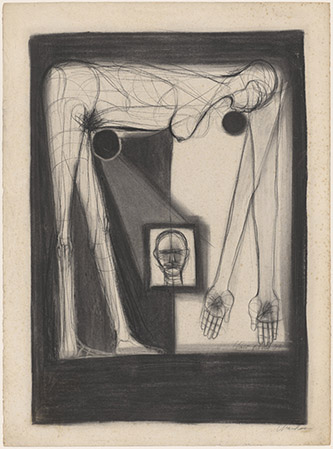

Chase-Riboud crée, au début des années 1960, des êtres hybrides formés d’assemblages d’os et de végétaux, avant d’être fondus en bronze. La fonte est l’opération magique permettant la fusion dans le minéral des règnes végétaux, animaux et humains, une transmutation qu’elle a pu voir être mise en oeuvre par Germaine Richier. Elles sont de plus androgynes, ou d’un sexe indéterminé, dépassant tout dualisme sexuel. Le Couple (1963), Tiberius’Leap [Le Saut de Tibère] (1965) ou Walking Angel [Ange qui marche] (1962) inquiètent par leur confusion des ordres, et leur exploration d’une forme de mystère. Le Couple est un être androgyne renvoyant à d’anciens mythes, le « Saut de Tibère » est nommé d’après le promontoire de l’île de Capri d’où l’empereur romain précipitait ses victimes, et qui est cet « Ange en marche » aux ailes-feuilles comme tout droit sorti des Métamorphoses d’Ovide ? Ces premières oeuvres surréalisantes « ont des jambes » ; elles marchent, et on pense à Giacometti, mais plus profondément, elles rencontrent les sculptures du Suisse par la sensation qu’elles procurent d’un mystérieux dynamisme archaïque. Elles (ré)activent chez Giacometti la nature de ses sculptures comme de formidables agglomérats de formes et de sensations venues du fond des âges : figure pérégrine ancienne de Homme traversant une place (1949), forme métamorphique, sexuelle et carnavalesque du Nez (1949).

Cléopatre

Barbara Chase-Riboud partage avec Giacometti un intérêt profond pour l’Égypte ancienne comme matrice civilisationnelle originelle, art mémoriel et funéraire – art représentant bien souvent des « couples » aussi. Son voyage de 1957 est fondateur pour elle. Le Lit de Cléopâtre (1997) appartient ainsi à une série de pièces commencées dans les années 1980 qui constituent une forme de fiction plastique, un ensemble d’objets composant la chambre de Cléopâtre, une figure de femme, africaine et puissante. Cette série est inspirée de manière surprenante d’un tableau de Rembrandt et la technique d’assemblage de multiples tessons provient de la Chine ancienne. Il n’est nullement question ici d’illustrer l’histoire de « Cléopâtre », mais de faire jaillir une mémoire qui lui est associée : la célébration d’une femme ambivalente capable d’unir sensuellement orient et occident, l’Égypte et Marc-Antoine, la Chine antique et Rembrandt, l’érotisme et la mort. Point d’orgue de l’exposition, Standing Black Woman of Venice [Femme noire debout de Venise] (1969-2020), haute stèle noire composée d’un unique bas-relief et que Chase-Riboud apparie avec la Femme qui marche (1932-1936) au hiératisme égyptien, rend hommage par son titre aux Femmes de Venise de Giacometti simplement par le travail abstrait du relief.

Un catalogue co-édité par la Fondation Giacometti, Paris et FAGE éditions, bilingue français/anglais accompagne l’exposition.