“High Emission Zone” à la Galerie Nathalie Obadia – Cloître Saint-Merri, Paris, du 11 février au 17 avril 2021

“High Emission Zone”

à la Galerie Nathalie Obadia – Cloître Saint-Merri, Paris

du 11 février au 17 avril 2021

© Anne-Frédérique Fer, visite de l’exposition, le 18 février 2021.

Texte de Sylvain Silleran

Une cascade dans une jungle luxuriante est sérigraphiée sur une toile couverte de feuille d’or. L’encre noire est dense, lourde comme une terrible photo à la une d’un journal. Le grand tableau de Brook Andrew transforme un petit coin de paradis, une nature préservée – la Tasmanie – en quelque chose de grave : on cherche en vain dans les feuillages quelque indice d’un drame, d’une catastrophe. Sous la photographie la surface métallique est rayée, striée de griffures brillantes, tachée de peinture rouge un peu rosée. L’environnement et ce qui le menace sont en lutte permanente : la nature, sa vie, sa beauté et les déchets l’envahissant comme une maladie.

Rosson Crow peint un désert de cactus, peuplé comme une forêt. Ce paysage américain ne laisse pas de place pour jouer un western, la végétation piquante a tout envahi. Le ciel est rouge sang, liquide, et fuit en coulures verticales. Le sol est jonché de détritus, journaux et canettes sales. Il y fait chaud comme en enfer, la société y consume toute sa vacuité. En face Joris Van De Moortel a installé une décharge : High Emission Zone, qui donne son titre à cette exposition de groupe. Des camions déchargent sans fin la folie des hommes, ça devient une montagne éclairée par de hauts projecteurs comme une prison ou un camp de prisonniers. Crépusculaires, les nuages de Benoît Maire sont colorés de roses, de violets, d’orangé. Il sont découpés au pochoir, solides, collines flottant au-dessus du paysage. Les soleils au cœur bleu le font fondre en rayures verticales comme un monde de cire. L’homme et la nature en s’opposant incendient le monde.

Rina Banerjee montre le monde spirituel qui habite la nature : le fil et les plumes, les coquillages et les paillettes se hérissent de crocs acérés. Le bois-os lustré et les ampoules sont fondus dans un même corps. Une tête – de Pierrot Gourmand ? – petite poupée enfantine et innocente se manifeste comme attribut de déesse. L’amour et la violence ne font qu’un, le rideau s’ouvre sur une naissance mais le squelette est déjà là, nu et désséché. Une épaisse tapisserie de Josep Grau-Garriga contemple une cage d’acier de Meuser, déchiquetée et tordue. Quel que soit le matériau, l’animal est là, féroce et indomptable. Sur un vitrail de Sarkis, les serpents de plomb s’écartent comme les nuages sombres de l’image qu’ils enserrent. Un petit bout de ciel bleu apparait, de l’espoir, toujours, une lumière malgré tout, généreuse.

Une cabane dans les arbres par Fabrice Hyber est perchée sur une forêt de troncs. Les racines s’entemêlent, formant un réseau de communication. Des usines, un gratte-ciel esquissés au fusain sont aussi des cabanes dans les bois, se subordonnent à la végétation qui les porte. Le plan technique se confond avec l’étude du climat, du vivant. L’architecte-alchimiste cherche à travers le soleil et les nuages la lumière et l’eau, les conditions de la vie. Que racontent les rébus de Laure Prouvost ? La même chose ? La quête d’être enfin vivant et un.

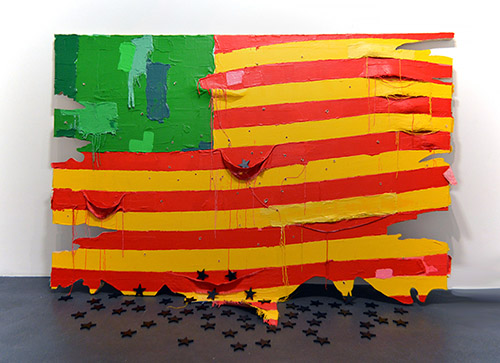

Plus social et politique, le drapeau de Nú Barreto. Un drapeau américain mais rouge, jaune et vert, les couleurs des drapeaux des pays africains. Un drapeau bricolé, rafistolé, un drapeau pauvre de récup, ses bandes fatiguées ploient, s’effilochent. Au sol, les étoiles déchues sont tombées, noires, elles gisent éparpillés sur le sol. Qu’est devenue l’humanité ? La foule de Jérôme Zonder est une foule de bras tendus, une masse réduite à des bras, des mains décharnées, doigts crispés et grimaçants qui en font des membres de zombies. Le dessin en poudre de fusain est fait de milliers d’empreintes de doigts, accentuant le malaise. Ici et là on distingue ou on devine un visage tordu, un rictus de mort, avant qu’il ne disparaisse dans la masse hurlante.

Sec et mort, l’arbre sur le rivage de la mer morte l’est. Le tronc est sec et déchiré. Mais à regarder de plus près la grande photographie d’Andres Serrano on voit quelques jeunes branches fines, gris pâle, fraiches comme des bourgeons. Elles s’élancent vers le ciel, se multiplient en ramifications souples. La vie, même sur un rivage stérile, continue à livrer son combat. La nature reste invaincue, miraculeuse.

Sylvain Silleran

Extrait du communiqué de presse :

Avec Brook Andrew, Rina Banerjee, Nú Barreto, Valérie Belin, Rosson Crow, Luc Delahaye, Josep Grau-Garriga, Fabrice Hyber, Benoît Maire, Rodrigo Matheus, Meuser, Manuel Ocampo, Laure Prouvost, Fiona Rae, Sarkis, Andres Serrano, Jessica Stockholder, Joris Van De Moortel, Agnès Varda, Wang Keping, Brenna Youngblood et Jérôme Zonder.

La programmation de la galerie étant bouleversée par les restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid 19, il est difficile de maintenir le calendrier des expositions d’artistes empêchés, pour certains, de pouvoir créer comme ils le souhaitent et surtout de voyager jusqu’à leur propre vernissage, à Paris.

Aussi, pour répondre aux souhaits des amateurs encore plus nombreux ces derniers mois à visiter les galeries, en raison notamment de la fermeture des musées, nous avons décidé d’organiser une exposition de groupe à partir du 11 février. Propice au temps et à la réflexion, cette période inédite, sans voyage ni foire, nous a permis de nous pencher attentivement sur les œuvres que nous conservons à la galerie mais auxquelles nous ne pouvons toujours offrir la visibilité qu’elles méritent.

En observant et confrontant ces œuvres, nous avons été surpris par les rapprochements qui se sont faits jour entre des artistes représentés par la galerie depuis les années 1990, comme Manuel Ocampo, Fiona Rae et Jessica Stockholder et ceux ayant rejoint plus récemment la programmation, Laure Prouvost, Benoît Maire, Wang Keping, Brook Andrew ou encore Nú Barreto.

D’une manière ou d’une autre, chacune de ces propositions artistiques a quelque chose à voir avec le contexte sanitaire, écologique mais aussi économique et politique de notre époque : nous y avons vu de nombreux échos à nos propres préoccupations, liées à la situation mondiale actuelle. Cette attention portée aux bouleversements de la société constitue sans conteste l’un des fils directeurs des choix artistiques de la galerie.

A travers des pratiques très différentes, photographie, peinture, œuvre sur papier, Valérie Belin, Rosson Crow et Joris Van de Moortel traduisent une forme d’excès contemporain, celui d’une accumulation confuse, frénétique et vaine, soulignant l’urgence d’une prise de conscience écologique. Cette vision angoissée d’un monde courant à sa perte fait l’objet d’un traitement expressionniste chez un certain nombre d’artistes : dans Chairs grises, Jérôme Zonder recrée par ses propres empreintes une foule de mains cendrée, rappelant les épisodes les plus sombres de l’Histoire, la tapisserie Com Pell de Josep Grau-Garriga révèle un usage brut de la matière textile, exprimant une ruralité nostalgique, tandis que Meuser expérimente dans une sculpture faite en acier de récupération une forme alambiquée et torturée.

L’assemblage de matériaux des plus divers devient le vecteur d’un message aux contours politiques : dénominateur commun des œuvres de Rina Banerjee, Rodrigo Matheus et Jessica Stockholder, il ouvre un vaste champ de possibles d’où émerge le sentiment anxiogène d’un choc des civilisations et d’une modernité gaspilleuse ou chaotique.

Cette sombre vision du monde asphyxie la peinture de Brenna Youngblood, réalisée dans un Los Angeles miséreux, prend une tournure politique dans l’œuvre dystopique de Nú Barreto et sociale dans l’immense photographie de Luc Delahaye, qui poursuit une réflexion sur la condition de l’homme dans le monde contemporain. Manuel Ocampo transmet par ailleurs dans sa peinture Untitled (Ghost Teeth) un sentiment de vie burlesque et cauchemardesque.

Contrastant avec cette représentation d’une terre appauvrie ou asséchée, un certain nombre d’artistes rendent hommage aux ressources de notre écosystème : Fabrice Hyber s’approprie les enjeux climatiques avec une fantaisie débordante et inspirée qui nourrit un projet utopique, celui « d’habiter la forêt », Wang Keping opère à travers la taille du bois un retour primordial à la nature, qui constitue la matrice de ses sculptures, l’oeuvre Grated Shovel de Laure Prouvost est une invitation fantasque à creuser des tunnels dans la terre tandis que les photographies d’Agnès Varda abordent avec un charme poétique le motif de la patate, «le plus modeste des légumes», «symbole d’une vie qui se renouvelle sans cesse».

A l’image de l’écologie généreuse et féconde que Fabrice Hyber appelle de ses voeux, les recherches d’un certain nombre d’artistes tendent ainsi vers l’invention d’un monde hybride, fantaisiste,«bricolé», où le rêve est encore possible. Les œuvres s’offrent comme autant de voies possibles vers une renaissance, à l’instar du tableau de Fiona Rae où des fulgurances de couleur traversent la matière sombre et de la photographie d’Andres Serrano, touchante image d’une végétation aride et dénudée, toutefois porteuse d’espoir. Aussi le vitrail de Sarkis invite à la contemplation du ciel, pourtant pris sous un dessin en plomb qui peut s’apparenter à une cicatrisation, tandis que la Peinture de nuages de Benoît Maire bascule d’une vision incandescente et alarmante à un onirisme apaisant. Dans cet univers en balance, l’œuvre de Brook Andrew, figurant une cascade en Tasmanie connue pour abriter les plus vieux arbres de la planète, illumine le parcours par sa sérénité mélancolique.

Au même moment à l’espace II de la galerie Cloître Saint-Merri :

Sarkis, Au commencement la chaleur – du 11 février au 3 avril 2021

La Galerie Nathalie Obadia est très heureuse de présenter Au commencement la chaleur, la sixième exposition de Sarkis après Les vitraux mobiles de Sarkis en 2019 et Intérieurs en 2018. Né en 1938 à Istanbul, l’artiste arrive à Paris en 1964 et développe depuis plus de 60 ans une œuvre prodigieuse qui échappe à toute tentative de classement. À partir des notions de Kriegsschatz (Trésors de guerre), de Leidschatz (Trésor de Souffrance) qui informeront dès 1976 une carrière prolifique, Sarkis a été une figure pionnière pour porter une réflexion historique et esthétique sur les objets pillés, soustraits. À l’heure où les institutions internationales s’emparent de cette problématique brûlante devenue sujet de préoccupation muséale évident, Sarkis poursuit avec vérité une analyse critique initiée il y a près de 45 ans.

Au commencement la chaleur se compose d’un ensemble de Scènes en cuivre, de Plans Brûlés avec néons S.W.N.0 et d’une œuvre sur papier de la série Main/Feu. Hautement incandescente, l’exposition enveloppe le spectateur dans un décor que les émanations rougeoyantes des œuvres attisent.

Initiée en 1997, la série des Plans Brûlés avec néons S.W.N.0 est présentée la même année à la Galerie Barbara Claassen-Schmal à Brême, pour la première fois. Chaque œuvre figure les 4 points cardinaux (Nord, Ost, West, Süd) reproduits en néon sur un cadre en bois d’après l’écriture manuscrite de l’artiste : leurs positionnements sont sciemment inexacts et déroutent d’emblée notre assise spatiale. Les plans représentés sont des relevés topographiques de lieux déterminants pour Sarkis dont il dessine les principaux éléments de mobilier en flammes, à l’aquarelle rouge. Ainsi, 1997 S. O. W. N. (galerie B.) reproduit l’espace embrasé de la Galerie Barbara Claassen-Schmal tandis que 1997. O.S.W.N (Krutenau) évoque sa chambre-atelier de la rue Krutenau à Strasbourg. En charge du Département Art de l’École des Arts Décoratifs de 1980 à 1990, il ne reçoit jamais dans ce monacal logement-atelier mais le lieu est à la source d’une production absolument cruciale dans son œuvre.

Les flammes, faites d’eau et de pigment rouge, disent toute l’intensité et la puissance sourde des matériaux en prise avec l’espace. Éminemment vivants, les objets, la cloison ou le mobilier modélisent la puissance créatrice de l’artiste. Les plans de sols au crayon rappellent la formation de Sarkis et son attachement à l’architecture qui infuse l’entièreté de sa création – ses œuvres, comme ses expositions. Toutes les techniques sont visibles, et les matériaux méticuleusement choisis pour leurs propriétés intrinsèques – le néon est le nerf optique de Sarkis, l’aquarelle distinguée pour son interaction avec la liquidité de l’eau.

La série des Scènes en cuivre porte également la charge de sa matière : le cuivre est préféré pour sa conductibilité électrique et thermique d’une part et sa résistance à la corrosion d’autre part. Sarkis réalise ces portants dans ce métal qu’il considère comme « chaleureux » et les revêt d’étoffes elle-même signifiantes. Les deux premières œuvres de cette série initiée en 2012 endossent des gilets Dozos (Burkina) de la confrérie de chasseurs d’Afrique de l’Ouest ; l’une d’entre elles est actuellement présentée au Musée du quai Branly – Jacques Chirac jusqu’au 27 Juin 2021, dans l’exposition Ex Africa dont le commissariat est assuré par Philippe Dagen.

Une tunique en soie légère chinée avec soin recouvre en partie une cotte de mailles qui reproduit le T de son tuteur, un gilet militaire multipoches et sable pour les opérations du désert (autre typologie de protection individuelle corporelle) enserre une robe fleurie et chatoyante d’une créatrice coréenne. Une veste de camouflage lacérée est parée d’un sac oiseau de la même styliste, dont les ourlets dorés, les sequins et les perles brodées détonnent sur cet équipement aux visées hostiles. Le mât cuivré troué de l’œuvre 2015.03 Sculpture de cuivre avec veste militaire et sac Tsumori Chisato évoquerait presque une flûte, qui harnacherait ainsi son arlequin. Un paradoxe est créé par l’association de vêtements tactiques et belliqueux avec ces tissus allègres et séduisants. Si la guerre n’est pas chose poétique, les éléments qui la déterminent peuvent l’être : c’est cette duplicité qui intéresse Sarkis, tant il trouve du sublime dans le motif camouflage, tel qu’il le décrit dans le titre de l’œuvre 2018. Veste de camouflage en paysage de neige et châle en soie à fleurs.

À la fois « minimales et maximales », ce sont des Totems qui, dans leur massivité, confèrent aux vêtements une dignité certaine. Selon l’artiste, « l’œuvre devient œuvre au moment où celle-ci est montrée, magistrale : le vêtement est fier d’être exposé ». Transcendés par cette édification, ces étoffes accèdent ainsi à un état sculptural culminant ; l’élévation donnant libre cours à leur dimension psychique et spirituelle.

2018.05.17 Main/Feu en 7 couleurs d’arc-en-ciel, sur 3 feuilles superposées vient ensuite ponctuer l’exposition. Le motif est fait d’empâtements de peintures aux couleurs de l’arc-en-ciel et représente une matrice à la physionomie de main et à la silhouette de flammes en combustion. Auréolée par l’huile qui en dégorge sur le papier en y laissant un halo qui nimbe la forme, la matière vivante continue de s’épancher alors même que la main de l’artiste est déjà en retrait. La superposition des feuilles se devine en transparence sous les couches picturales, ajoutant avec cette stratification une perception multipliée de ce flamboiement de désirs.

En composant avec révérence d’après des matériaux agissants, Sarkis propose avec Au commencement la chaleur un accrochage puissant. Avec une maîtrise évidente qui n’enlève rien à la véhémence de son travail, les Plans Brûlés, la Main/Feu et les Scènes en cuivre sont des foyers qui s’embrasent au contact du spectateur. Les fulgurantes combustions provoquées par ces rencontres ne tarderont pas à se muer en lueurs tenaces qui témoignent de toute la nécessité de l’œuvre visionnaire de Sarkis.