🔊 “Décadrage colonial” au Centre Pompidou, galerie de photographies, Paris, du 7 novembre 2022 au 27 février 2023

“Décadrage colonial“

au Centre Pompidou, galerie de photographies, Paris

du 7 novembre 2022 au 27 février 2023

PODCAST – Interview de Damarice Amao, attachée de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d’art moderne, assistée de Lilah Remy, chargée de recherches, Cabinet de la photographie, Musée national d’art moderne, commissaires de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 7 novembre 2022, durée 32’33.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Damarice Amao, attachée de conservation, Cabinet de la photographie, Musée national d’art moderne

assistée de Lilah Remy, chargée de recherches, Cabinet de la photographie, Musée national d’art moderne

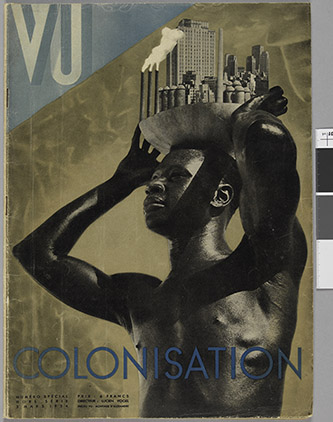

« Ne visitez pas l’Exposition coloniale. » En 1931, en réaction à l’ouverture de l’Exposition coloniale internationale à Vincennes, les membres du groupe surréaliste dénoncent la politique impérialiste de la France. L’exposition « Décadrage colonial » propose de revenir sur ce chapitre singulier, et les imaginaires visuels générés à l’époque grâce à la photographie, dont les usages connaissent alors un essor considérable dans la presse et l’édition.

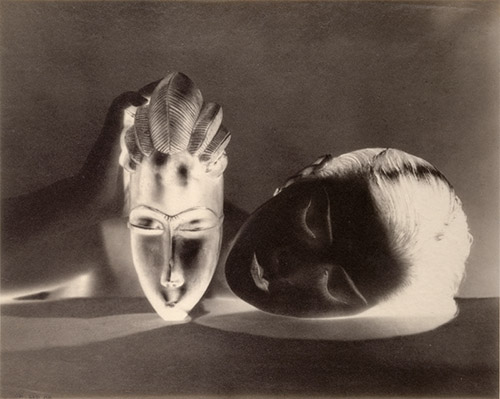

L’exposition explore, par le prisme de la collection du Cabinet de la photographie et des documents de la Bibliothèque Kandinsky, les tensions et les ambivalences qui traversent la production de la nouvelle scène photographique parisienne de cette période : fascination pseudo-scientifique pour les cultures dites de l’ailleurs, fétichisation et érotisation des corps noirs, participation au renouvellement de l’ethnographie ou encore contribution à l’élaboration d’une nouvelle image de la nation…

En réponse à l’Exposition coloniale de 1931, les membres du groupe surréaliste éditent des tracts et organisent avec une frange de la gauche radicale une contre-exposition intitulée « La Vérité sur les colonies ». Si depuis sa création, le mouvement surréaliste a entretenu des liens tendus avec le Parti communiste, l’engagement anticolonial est un champ de convergence constant dont « La Vérité sur les colonies », réunissant objets, statistiques et photographies, est le point culminant en ce tournant des années 1930.

En écho à l’événement, le photographe américain Man Ray réalise un « reportage » sur l’Exposition coloniale sous la forme d’un bref cahier énigmatique. Restreint dans sa diffusion, on y décrypte néanmoins une dénonciation puissante de l’artificialité et de la violence, notamment sexuelle, du système de la colonisation. L’un des rares exemplaires, ayant appartenu à Charles et Marie-Laure de Noailles, aujourd’hui dans la collection du Centre Pompidou, est le point de départ de cette exposition.

Mis en perspective avec les enjeux historiques, sociaux et politiques de l’époque, « Décadrage colonial » s’inscrit dans la continuité des projets d’expositions et de recherches liés à l’acquisition de la collection Bouqueret en 2011, avec « Voici Paris », « Elle est moderne, elle est photographe » et « Photographie, arme de classe ».

Photographes représentés (non exhaustif) :

Pierre Adam, Laure Albin-Guillot, Pierre Boucher, Emeric Feher, Pierre Ichac, François Kollar, Germaine Krull, Boris Lipnitzky, Éli Lotar, Man Ray, Roger Parry, Albert Rudomine, André Steiner, Maurice Tabard, Raoul Ubac, Pierre Verger, René Zuber

Catalogue de l’exposition Décadrage colonial sous la direction de Damarice Amao aux Éditions Textuel / Éditions du Centre Pompidou

Parcours de l’exposition Décadrage colonial

![Laure Albin-Guillot, Sans titre [Nu de dos], Vers 1932. Épreuve gélatino-argentique. 22,1 × 16 cm. © Centre Pompidou, Mnam-Cci/Guy Carrard/Dist. Rmn-Gp. © Laure Albin Guillot / NA / Roger-Viollet.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3343_Decadrage-colonial_7.jpg)

Surréalisme, anticolonialisme, photographie moderne

En 1931, l’Exposition coloniale internationale qui se tient à Paris est la vitrine d’un pouvoir colonial français à son apogée dans l’entre-deux-guerres. Politiquement engagés, les surréalistes se joignent à la gauche radicale pour dénoncer la violence et les rouages d’un imaginaire colonial français qui s’appuie sur le pouvoir des images, la photographie en premier lieu. L’anticolonialisme des surréalistes est ici le point de départ d’une exploration plus étendue de la production des photographes modernes actifs dans les années 1930, très largement représentés dans la collection du Centre Pompidou. En prenant pour prisme le colonialisme jusqu’alors peu mis en perspective dans l’histoire de la photographie de l’entre-deux-guerres, « Décadrage colonial » propose une nouvelle lecture de cette production photographique, trop souvent réduite à la fascination pour l’ailleurs et l’exotisme. S’appuyant principalement sur la collection du Centre Pompidou – avec ses manques et ses surreprésentations – le projet n’a pas pour ambition de proposer un condensé historique exhaustif ni même de couvrir l’intégralité des espaces culturels et géographiques de l’empire colonial français. L’exposition vise à mieux identifier et contextualiser ces photographies selon divers axes : le dialogue avec l’ethnographie, le rôle de la presse illustrée, ou encore l’instrumentalisation des images dans un discours national. « Décadrage colonial » fait dialoguer ce corpus avec des extraits de textes contemporains de surréalistes d’intellectuel(le)s, d’écrivain(e)s ou de poètes noir(e)s, tels Jane et Paulette Nardal, Aimé et Suzanne Césaire, Léon-Gontran Damas, dont les voix, prémices d’une pensée décoloniale, apportent des contrepoints critiques nécessaires.

Ne visitez pas l’Exposition coloniale

L’engagement anticolonial est constitutif de l’identité du mouvement surréaliste dès sa création. En 1931, lors de l’Exposition coloniale de Vincennes, les surréalistes diffusent des tracts et dénoncent les répressions à l’égard des populations colonisées. Plusieurs numéros du Surréalisme au service de la révolution exposent leur vision radicalement critique de l’entreprise coloniale dans sa dimension tant économique qu’intellectuelle et culturelle. À ce titre, « La Vérité sur les colonies », contre-exposition organisée la même année avec le parti communiste propose de déconstruire les ressorts d’une propagande coloniale à son apogée dans l’entre-deux-guerres, malgré une audience limitée. L’engagement anticolonial des surréalistes n’est cependant pas dénué de certaines contradictions. La volonté d’élaborer un contre-modèle à la civilisation occidentale bourgeoise s’accompagne d’une exaltation des cultures extra-européennes ; mais aussi d’une essentialisation de l’altérité à travers une poétique de la marge, louant la figure du « Noir », du « Sauvage », de l’« Indigène ».

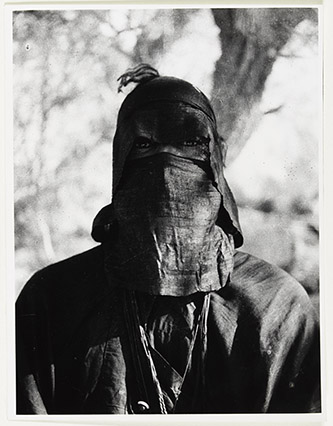

Le spectacle ethnographique

Discipline controversée dont les surréalistes dénonçaient l’instrumentalisation par les puissances coloniales, l’ethnographie connaît grâce au médium photographique un renouvellement sans précédent de ses méthodes dans l’entre-deux-guerres. Le musée d’ethnographie du Trocadéro oeuvre à la modernisation de ses pratiques et à une ouverture au grand public. Il programme ainsi une série d’expositions dédiée à la seule photographie contemporaine, influencée par le succès culturel de la presse magazine. Photographies du Sahara de Pierre Ichac, clichés du Maroc d‘André Steiner, campagne en Polynésie par Pierre Verger, ces expositions mettent en avant les regards portés par ces figures du reportage et de l’illustration, alors en plein essor. Renouvelant l’iconographie ethnographique, ces photographes voyageurs publient pour la presse illustrée dont le lectorat est avide d’évasion, de sensations fortes et d’exotisme que les missions dans les contrées lointaines savent susciter, parfois au détriment de leur intérêt scientifique premier.

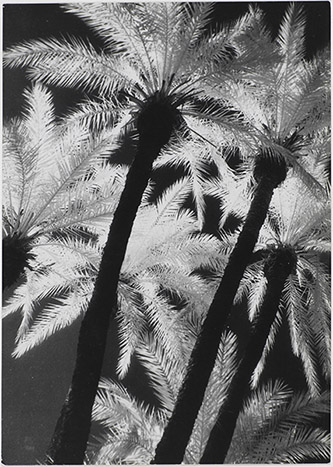

Vers un nouvel ailleurs photographique

Les années 1920 sont celles d’un modernisme photographique nourri par la fascination pour la machine et le rythme trépidant des métropoles occidentales. À partir des années 1930, dans un contexte socio-économique et politique tendu, photographes et figures de la scène artistique et littéraire prennent la route pour de longs voyages, portés par une quête d’authenticité primitive et un désir d’ailleurs. L’Afrique et Tahiti comptent parmi les destinations les plus prisées. Les photographes proposent alors un renouveau de l’imaginaire visuel exotique : vitalité du reportage chez Pierre Verger, photomontage et usage de la photographie infrarouge chez Pierre Boucher, ou encore vues aériennes chez Pierre Ichac. Pour Henri Cartier-Bresson et Marc Allégret, leurs séjours en Afrique provoquent l’éveil de leur conscience critique face au contexte colonial. Cela se traduit par une mise à distance des clichés exotiques au profit d’un regard photographique qui souhaite capter au plus près l’intensité de la vie africaine de l’époque.

Exotisme de papier (sous-section)

La presse magazine est un espace de choix pour les reporters et écrivains voyageurs à succès de l’entre-deux-guerres, tels Henry de Monfreid, Titaÿna ou encore William Seabrook, coqueluches du grand public et des avant-gardes. Publiés en feuilleton, les récits de leurs périples sont le plus souvent illustrés par leurs propres photographies, censées apporter une touche de couleur locale et d’authenticité pour des lecteurs en quête d’évasion à moindres frais. Certains hebdomadaires comme Voilà n’hésitent pas, dans ces sujets dédiés aux territoires et aux populations dites « exotiques », à jouer la carte sensationnaliste. La nudité, les scènes folkloriques, viennent illustrer avec une rigueur douteuse des articles centrés sur le monde interlope dans les colonies, les moeurs, les pratiques rituelles réputées secrètes ou barbares telles que le cannibalisme.

Corps modèles

Portée par la vogue « négrophile » de l’entre-deux-guerres, Joséphine Baker est devenue en quelques années un phénomène médiatique sans précédent. D’autres personnalités bénéficient également de cette mise en lumière. Issues du théâtre ou du music-hall, elles sont régulièrement photographiées, à l’instar du comédien Habib Benglia par Albert Rudomine, du danseur Féral Benga par Carl Van Vechten ou encore de la danseuse et mannequin Adrienne Fidelin portraiturée par son amant Man Ray. Nombreux sont toutefois les modèles restés anonymes. Maintes fois publié et exposé, le portrait de « l’athlète martiniquais » de Pierre Adam est symptomatique de la fascination engendrée par la prétendue vitalité des corps noirs. Dans un contexte d’exaltation du nu et d’éloge du corps sportif, la représentation esthétisante de ces modèles tranche avec l’iconographie du « sauvage » qui prévalait jusqu’alors. Cette essentialisation des corps racisés est critiquée dès 1928 par l’écrivaine martiniquaise Jane Nardal, lassée de ces « pantins exotiques ».

Érotisme et imaginaire colonial (sous-section)

Depuis le 19eme siècle, les images érotiques dédiées aux « femmes des colonies » ont entériné dans l’imaginaire collectif français le fantasme d’un corps féminin à la sexualité offerte ; décliné en plusieurs archétypes « exotiques » que sont « la Mauresque », « la Vahiné » ou encore « l’Africaine ». Régulièrement représentées dans la presse de charme de l’entre-deux-guerres, les femmes marocaines et tahitiennes photographiées dans les lieux privilégiés du tourisme sexuel colonial – le quartier réservé de Bousbir à Casablanca ; les îles du Pacifique – figurent aux côtés de femmes occidentales dans des postures tout aussi lascives, offrant ainsi au lectorat amateur d’érotisme un panel de représentations toujours plus varié. Si le médium participe, au tournant des années 1930, à renouveler les codes du portrait, les photographies d’André Steiner, de Roger Parry ou de Pierre Verger passent sous silence la réalité de ces lieux de violences sexuelles.

Un empire, un drapeau

Les Salons de la France d’outre-mer, organisés à partir de 1935 à Paris, sont significatifs du tournant qui s’opère dans l’idéologie coloniale française au cours de la décennie. Dans un contexte de tensions géopolitiques, l’État français communique à travers ces événements sur les ressources économiques et humaines que représentent ses colonies, délaissant ainsi l’imaginaire exotique alors à son apogée lors de l’Exposition coloniale de 1931. Sur les divers supports mobilisés par cette propagande coloniale – presse, brochures, affiches, catalogue de salons – l’iconographie accompagnant des contenus plus informatifs évolue au profit de photographies documentaires prises par des auteurs en vue comme André Steiner, Pierre Ichac, Pierre Verger, Thérèse le Prat ou encore les membres de l’agence Alliance-Photo. Les portraits de colonisés témoignent quant à eux d’un regard photographique plus humaniste. Ils sont toutefois détournés de leur contexte initial pour intégrer des représentations idéalisées d’un empire multiculturel et uni. L’apparent succès de la politique assimilationniste s’y voit célébré en oblitérant une réalité coloniale plus violente.

La vérité sur les colonies

Le photographe d’origine hongroise André Steiner se lance dans une carrière de photographe indépendant peu de temps après son arrivée à Paris vers 1930. Il est remarqué pour sa maîtrise de la photographie de reportage et d’illustration à l’occasion d’une série qu’il réalise au Maroc, vraisemblablement commanditée par le Ministère des colonies à l’hiver 1934-1935. Exposés les mois suivant son retour au musée d’ethnographie du Trocadéro, ses photographies posent un regard documentaire inédit où les signes du monde dit moderne se confrontent à ceux du Maroc traditionnel. Alors que ses photos sont louées pour leur caractère pittoresque, celles de Jacques-André Boiffard et d’ Éli Lotar prises à la même époque dans les ports marocains de Tanger et de Mazagan (El Jadida) sont nourris par leur engagement à gauche et le souci de critique sociale. Attentive au labeur des travailleurs et à la pauvreté, leur approche documentaire s’inscrit dans le désir de témoigner de réalités coloniales jusqu’alors peu représentées.