🔊 “Alberto Giacometti” à l’Institut Giacometti, Paris, du 22 juin au 18 septembre 2022

“Alberto Giacometti“

Un arbre comme une femme

Une pierre comme une tête

à l’Institut Giacometti, Paris

du 22 juin au 18 septembre 2022

PODCAST – Interview de Romain Perrin, attaché de conservation à la Fondation Giacometti et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 21 juin 2022, durée 24’55.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaire : Romain Perrin, attaché de conservation, Fondation Giacometti.

L’ exposition « Un arbre comme une femme, une pierre comme une tête » propose un regard singulier sur l’oeuvre d’Alberto Giacometti. Si la figure humaine reste le sujet de prédilection de l’artiste, le paysage qui l’a impressionné durant son enfance est présent tout au long de son parcours artistique.

Il aborde le sujet dans sa peinture à deux moments particuliers, au cours de sa jeunesse dans les Alpes suisses et dans l’après-guerre. Mais au-delà de la peinture et des dessins, l’exposition montre aussi ce que le paysage apporte, dans la dernière partie de sa carrière, à la sculpture de Giacometti. En 1950, il créé deux oeuvres majeures : La Forêt et La Clairière. Alberto Giacometti y met en place un système d’équivalences entre la figure humaine et la nature, une écriture plastique dans laquelle les femmes debout rappellent des arbres et les têtes des pierres. Dans de nombreux portraits, les bustes massifs ressemblent à la montagne rocailleuse de son enfance. Les figures debout, dans leur élan vers le ciel, s’apparentent quant à elles souvent aux sapins de la vallée des Grisons.

De nombreux auteurs, tels que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Dupin ou encore le critique d’art anglais David Sylvester ont décrit cette analogie de la surface sculptée avec le rocher, réminiscence des montagnes qui entourent les villages de Stampa et de Maloja où l’artiste revient chaque année jusqu’à la fin de sa vie, dans un émerveillement toujours renouvelé.

#Giacomettipaysage – Catalogue de l’exposition est co-édité par la Fondation Giacometti, Paris et FAGE éditions, Lyon. L’ouvrage qui accompagne l’exposition approfondit les thèmes du parcours à travers trois sections richement illustrées : Paysages de jeunesse, Arbres et Femmes debout, Montagnes et bustes. Chacune s’ouvre par un essai inédit d’auteurs experts permettant de revenir sur les enjeux artistiques de la nature chez Giacometti. Des extraits de lettres inédites de l’artiste à sa famille apportent un éclairage nouveau sur le rapport qu’il entretient avec le paysage.

Présentation de l’exposition

Romain Perrin, commissaire

Le titre de l’exposition « Un arbre comme une femme, une pierre comme une tête » s’inspire librement du récit que fait l’artiste de la création de La Forêt et de La Clairière dans une lettre des années 1950 à son galeriste Pierre Matisse. Ces oeuvres, dont l’élaboration est en partie due au hasard, lui rappellent un lieu près de Stampa. Le paysage de son enfance est un référentiel d’image qui va l’habiter toute sa vie, et nourrir aussi bien certaines de ses peintures que de nombreuses sculptures. Pour Giacometti, c’est surtout le quotidien le plus ordinaire qui recèle de l’inconnu et du merveilleux. Il observe que le paysage qu’il peint depuis la fenêtre de son atelier à Stampa ne cesse de changer et qu’il pourrait « passer toutes les journées devant le même jardin, les mêmes arbres et le même fond ». Il s’émerveille de « tous les beaux paysages à faire sans changer de place, le paysage le plus quelconque, le plus anonyme, le plus banal et le plus beau qu’on puisse voir. »

Le Val Bregaglia, paysages de Giacometti

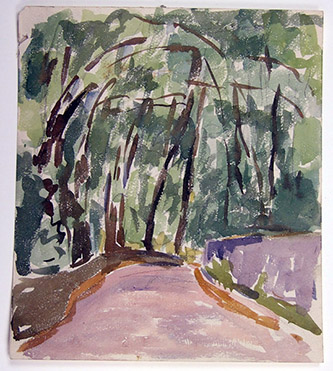

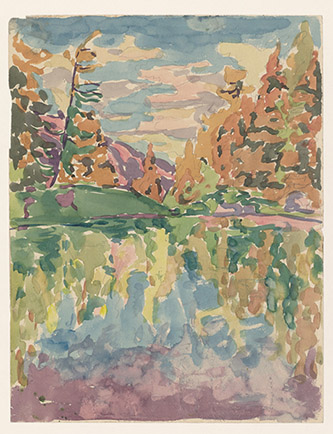

Alberto Giacometti est né en 1901 à Borgonovo dans le Val Bregaglia, une région isolée des Alpes suisses, près de la frontière italienne. Les conditions d’existence, au début du XXe siècle, y sont rudes. La vallée où se situe la maison familiale, dans le petit village de Stampa, est en effet très encaissée – la lumière n’y pénètre guère durant les longs mois d’hiver, la période que préfère pourtant l’artiste. Le paysage aux alentours, lorsqu’il n’est pas recouvert de neige, se caractérise par sa grande minéralité : montagnes escarpées, crêtes et rochers se découpant parmi les résineux. Forêts et alpages servent de terrain de jeux à Giacometti qui se plaît à les arpenter. Durant les vacances d’été, la famille prend ses quartiers dans le village haut, à Maloja, une petite station balnéaire au bord du lac de Sils. Ici, l’horizon, plus dégagé qu’à Stampa, est borné par des sommets majestueux comme le Piz de la Margna ou le Piz Longhin. Le scintillement de la lumière et les reflets du paysage sur l’eau fascinent le jeune Alberto qui réalise très tôt quelques aquarelles et peintures faisant des lacs de montagne un motif privilégié. Ce paysage si particulier continue d’habiter Giacometti lorsque, jeune adulte, il s’installe à Paris. Les évocations des randonnées et des descentes en ski abondent dans sa correspondance avec sa famille, tandis que les cartes postales et les photographies du Val Bregaglia s’empilent à l’atelier. Lorsqu’il s’établit rue Hippolyte-Maindron, Giacometti conserve de sa jeunesse passée au coeur des montagnes l’habitude d’un confort modeste dont témoigne son cadre de vie.

[extrait] Lettre à Pierre Matisse

“En regardant les autres figures qui, pour débarrasser la table, avaient été placées au hasard par terre, je m’aperçus qu’elles formaient deux groupes qui me semblaient correspondre à ce que je cherchais. Je montai les deux groupes sur des bases sans le moindre changement et si ensuite j’ai travaillé aux figures, je n’ai jamais modifié ni leur place ni leur dimension […]. La composition 7 figures [et] tête me rappela un coin de forêt vu pendant de nombreuses années dans mon enfance et dont les arbres aux troncs nus et élancés (sans branches presque jusqu’au sommet) me semblaient toujours être comme des personnages immobilisés dans leur marche et qui se parlaient, derrière lesquels on apercevait des blocs de gneiss.” Catalogue de l’exposition « Alberto Giacometti », New York, Pierre Matisse Gallery (12 décembre 1950 – 6 janvier 1951), publiée en anglais reprise dans Alberto Giacometti, Écrits. Articles, notes et entretiens, Paris, Hermann, coll. « Savoir sur l’art », 2007, p. 102-103

Parcours de l’exposition

Le parcours de l’exposition se divise en quatre sections et un cabinet d’arts graphiques : « Arbres et Femmes debout », « Bustes et rochers », « L’arbre, la Figure Humaine, le Paysage » et « Une Place-Paysage pour New York ».

Arbres et Femmes debout

À l’inverse des femmes debout, les bustes – autre sujet de prédilection de Giacometti – ont une apparence ramassée, compacte et solide qui les font davantage ressembler à des rochers. La forme triangulaire des épaules puis de la tête fait penser à celle d’un mont plus ou moins escarpé, tandis que la matière évoque par son côté grumeleux celle de la surface d’une roche. Le jeu entre macrocosme du paysage et microcosme du visage invite alors le spectateur à considérer le corps qu’il perçoit comme beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît. La question de la perception est au coeur de la sculpture de Giacometti depuis la fin des années 1930, elle se renforce après la guerre et davantage encore dans au début des années 1950, moment où il renoue avec la peinture de paysage. Paysage noir fait partie d’une série de toiles réalisées en 1952 à Stampa, depuis la maison familiale. Reposant moins sur les couleurs que sur les lignes, comme l’écrit le poète Jacques Dupin dans sa monographie sur l’artiste parue en 1962, ce paysage présente une vue sur le jardin, ainsi que le village dominé par les montagnes environnantes dont la ligne de crête vient créer la perspective et structurer la composition. L’omniprésence de l’environnement de Stampa, où Giacometti se rend au moins une fois par an pour rendre visite à sa mère, semble déterminer la construction de ses peintures et agir sur celle de ses sculptures.

Bustes et rochers

À l’inverse des femmes debout, les bustes – autre sujet de prédilection de Giacometti – ont une apparence ramassée, compacte et solide qui les font davantage ressembler à des rochers. La forme triangulaire des épaules puis de la tête fait penser à celle d’un mont plus ou moins escarpé, tandis que la matière évoque par son côté grumeleux celle de la surface d’une roche. Le jeu entre macrocosme du paysage et microcosme du visage invite alors le spectateur à considérer le corps qu’il perçoit comme beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît. La question de la perception est au coeur de la sculpture de Giacometti depuis la fin des années 1930, elle se renforce après la guerre et davantage encore dans au début des années 1950, moment où il renoue avec la peinture de paysage. Paysage noir fait partie d’une série de toiles réalisées en 1952 à Stampa, depuis la maison familiale. Reposant moins sur les couleurs que sur les lignes, comme l’écrit le poète Jacques Dupin dans sa monographie sur l’artiste parue en 1962, ce paysage présente une vue sur le jardin, ainsi que le village dominé par les montagnes environnantes dont la ligne de crête vient créer la perspective et structurer la composition L’omniprésence de l’environnement de Stampa, où Giacometti se rend au moins une fois par an pour rendre visite à sa mère, semble déterminer la construction de ses peintures et agir sur celle de ses sculptures.

L’arbre, la figure humaine, le paysage

Giacometti prend fréquemment pour modèle ce qu’il y a sous ses yeux, par exemple, l’arbre de la cour de la maison familiale à Stampa, ou celui de la rue Hippolyte-Maindron à Paris. Il utilise souvent un seul arbre pour signifier tout un paysage et construire l’espace dans lequel le personnage se trouve. Ce procédé suggère un environnement beaucoup plus vaste, traité dans une très grande économie de moyens que Giacometti emprunte aux Primitifs italiens de la Renaissance. L’arbre peut être le sujet principal de la représentation, comme dans la lithographie L’Arbre ainsi que sur les Portes du tombeau Kaufmann que Giacometti réalise pour la Maison sur la cascade d’Edgar Kaufmann, en Pennsylvanie, construite par l’architecte Frank Lloyd Wright. Dans les illustrations du recueil de poèmes de René Char, Retour Amont, paru en 1965, le personnage sur fond noir, face au précipice, suggère un espace infini, rappelant les thèmes du romantisme allemand.

Une place-paysage pour New York

En 1958, Alberto Giacometti reçoit la commande d’une sculpture publique pour l’embellissement de la place devant l’immeuble de la Chase Manhattan Bank conçu par l’architecte Gordon Bunschaft. Si le projet n’aboutit pas, faute de satisfaire l’artiste, il donne toutefois naissance à quelques-unes de ses sculptures les plus emblématiques dans la série des « Grandes femmes ». Associant un homme qui marche et une grande femme à une tête géante qui semble sortir du sol, la composition reprend le principe de La Forêt. La Grande femme devient ainsi l’équivalent à taille réelle d’un arbre et la Grande tête, d’une pierre, transposant au coeur de la ville les éléments qui pourraient appartenir à un paysage.

Cabinet d’arts graphiques

La formation de Giacometti commence auprès de son père, l’artiste Giovanni Giacometti, un peintre reconnu de la modernité suisse qui côtoie des personnalités emblématiques de la peinture de paysage comme les peintres Ferdinand Hodler, Giovanni Segantini ou encore Cuno Amiet, le parrain d’Alberto. Les aquarelles de cette époque, largement inédites, témoignent de l’intérêt du jeune artiste tant pour le paysage que pour la couleur. Les lieux, parfois identifiables, se situent pour la plupart dans le canton des Grisons, une région où il randonne régulièrement, comme le montrent ses photographies personnelles. Ces paysages ne quittent par l’artiste qui conserve aussi des cartes postales représentant les lacs, les montagnes et les forêts de sa région natale, qui participent à entretenir chez lui le sentiment d’un Eden retrouvé chaque année lorsqu’il rend visite à ses parents et au sein duquel il trouve les conditions pour régénérer son art. Les dessins d’arbres et de sommets montagneux, réalisés tout au long de sa vie et restés dans le fonds d’atelier, prouvent que l’attention au paysage passe chez Giacometti par un processus d’individuation de ces éléments. La récurrence des motifs de l’arbre de la cour de la maison familiale de Stampa et de certaines montagnes des alentours, la proximité de l’artiste avec ses motifs, fait ainsi écho au travail engagé avec son frère Diego et son épouse Annette, ses modèles principaux.