🔊 “Le décor impressionniste” Aux sources des Nymphéas, au Musée de l’Orangerie, Paris, du 2 mars au 11 juillet 2022

“Le décor impressionniste“

Aux sources des Nymphéas

au Musée de l’Orangerie, Paris

du 2 mars au 11 juillet 2022

PODCAST – Interview de Anne Robbins, conservatrice peinture, musée d’Orsay, co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 1er mars 2022, durée 20’37.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Sylvie Patry, conservatrice générale, directrice de la conservation et des collections, musée d’Orsay

Anne Robbins, conservatrice peinture, musée d’Orsay

Assistées de : Isabelle Gaëtan, chargée d’études documentaires au musée d’Orsay

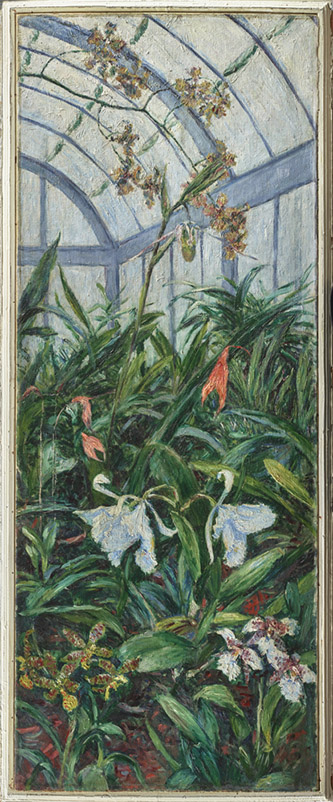

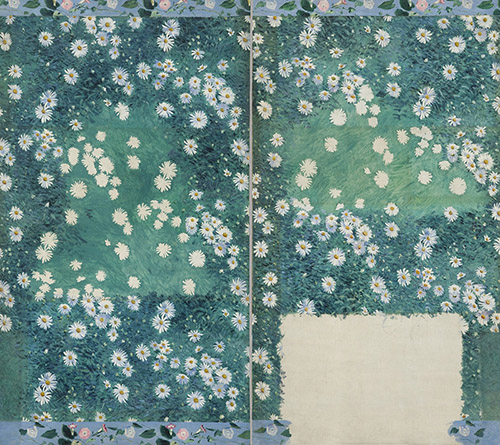

En 1952, dans une formule restée célèbre, André Masson saluait Les Nymphéas de Monet, installés à l’Orangerie 25 ans auparavant, comme la « chapelle Sixtine de l’Impressionnisme ». Avec cette comparaison si élogieuse, Masson contribuait à remettre à l’honneur un ensemble alors négligé ; surtout, portant ainsi les Nymphéas au pinacle de l’art mural, il en affirmait avec force la fonction éminemment décorative. Le décor impressionniste. Aux sources des Nymphéas invite à explorer cette dimension essentielle : Les Nymphéas, que Monet lui-même, dès 1915, appelle ses « grandes décorations », sont le couronnement de cinq décennies de pratique et de réflexion de l’artiste – et plus largement des impressionnistes – autour de la question de la « décoration », notion cruciale tout au long du XIXe siècle.

En effet, si les impressionnistes n’ont pas reçu les commandes officielles espérées pour les mairies, les gares et autres édifices publics qu’érigent le Second Empire et la IIIe République, ils ont toutefois, au fil de leur carrière, réalisé nombre de peintures et d’objets décoratifs. Caillebotte, Cassatt, Cézanne, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir, mais aussi Marie et Félix Bracquemond et Manet, se sont ainsi essayé à des techniques, formats et motifs variés, redéfinissant chacun(e) à leur manière l’idée même de « décoratif ». Cette notion paradoxale, alors à la fois positive et dépréciative, est au coeur de la pratique artistique, de la pensée esthétique et sociale de la fin du XIXe siècle. « Ç’a été le rêve de toute ma vie de peindre des murs », confiait Degas, comme en écho à Renoir qui voulait « transformer des murs entiers en Olympe ». Les impressionnistes ont ainsi pris part à la réflexion sur la place du beau dans la vie quotidienne, que redéfinissent alors l’industrialisation et la diffusion à une échelle inédite des arts visuels et des objets. On connaît l’apport de Gauguin et des Nabis à cette question du décor. On oublie que, de la fin des années 1860 au début du XXe siècle, les impressionnistes s’en sont emparés et ont brouillé les frontières et la hiérarchie entre tableaux de chevalet et décorations.

Cet aspect de l’impressionnisme reste en effet largement méconnu et n’a à ce jour jamais fait l’objet d’une exposition. Le décor Impressionniste. Aux sources des Nymphéas s’interroge sur la part que ces artistes ont pu prendre à l’élaboration d’un nouveau langage décoratif au tournant du siècle – examinant pour la première fois les relations aussi complexes que fascinantes, trop longtemps ignorées, entre l’impressionnisme et la décoration.

Bien des oeuvres impressionnistes aujourd’hui présentées et regardées comme des tableaux de chevalet ont d’abord été conçues comme des décorations, exécutées pour les demeures de collectionneurs aventureux, ou pour celles des artistes eux-mêmes. Le jeune Cézanne couvre dans les années 1860 les murs de la maison paternelle du Jas de Bouffan de grandes peintures murales aussi étranges qu’ambitieuses. Monet exécute pour le château du collectionneur Ernest Hoschedé, près de Paris, un ensemble de paysages destiné à une des pièces de réception. Dans l’appartement parisien de son marchand Paul Durand‐Ruel, il orne de fleurs et de fruits les portes d’un grand salon, rapidement considéré comme une véritable vitrine de l’impressionnisme. Morisot passe commande à Monet pour décorer son salon‐atelier, tandis que Caillebotte fleurit en peinture les portes et murs de sa maison du Petit‐Gennevilliers. Tous font entrer dans ces intérieurs le « réel » de la vie moderne ou de la nature observée, souvent revivifiée par leur connaissance des arts du Japon, qu’ils admirent sans mesure. Parallèlement, Renoir peint pour la villégiature familiale du peintre Jacques‐Emile Blanche à Dieppe des dessus‐de‐porte inspirés de Wagner. Les années suivantes, il explore aussi les possibilités décoratives du nu féminin, aboutissant au manifeste que constitue Les Baigneuses. Essai de peinture décorative, dit aussi Les Grandes Baigneuses, (1884-1887, Philadelphia Museum of Art). Ces ensembles n’ont pas été conservés in situ et sont aujourd’hui dispersés. Le décor impressionniste. Aux sources des Nymphéas en rassemble certains et les présente pour la première fois en tant que décorations, célébrant ainsi cette « magnificence légère », selon l’historien de l’art Meier‐Graefe qui vantait en 1912 «la joie que ressent le spectateur devant ces décorations [de Renoir] qui laissent bien loin derrière elles tous les essais décoratifs de notre époque ».

Un autre aspect de l’exposition concerne les menus objets, éventails ou céramiques créés par les impressionnistes. Ces productions témoignent de leur intérêt pour la décoration au sens large et reflètent leur réaction à un « état mental de l’art industriel qui s’effondre de plus en plus ». Le constat dressé par Pissarro pourrait être de Renoir, qui ne rédige pas moins de quatre textes en ce sens. Avec Degas et Morisot, ils se tournent vers la réalisation d’éventails, ayant prévu de leur consacrer une salle de leur quatrième exposition collective de 1879. Leur forme singulière autorise des jeux de compositions et des perspectives audacieuses qui se retrouvent aussi dans leurs tableaux. Les impressionnistes s’aventurent sur de nombreux supports et formats « décoratifs » – comme le carré ou la frise – accordant la primauté à des qualités jugées alors essentiellement décoratives, exaltant la couleur et prônant le refus de la narration.

Cette composante décorative, inscrite dans la conception même du tableau impressionniste, a également présidé à la réception du mouvement par ses contemporains. Sitôt exposées, les œuvres impressionnistes furent dénigrées par une partie du public et de la critique sur l’argument que celles-ci n’étaient rien d’autre que de vulgaires « décorations », sans substance ni signification. Le critique Louis Leroy à qui l’on doit, en 1874, l’usage du qualificatif « impressionniste », compare en effet les tableaux qu’expose alors Monet à du simple « papier peint ». La nouvelle école est souvent définie comme « coloriste et décorative », c’est‐à‐dire assimilée à une production mineure fondée sur le seul agrément superficiel des sens et des effets de surface. Mais à mesure qu’évoluent les notions de décoration et du décoratif – devenant dès la fin des années 1880 un mode d’organisation plastique, une promesse de renouveau pour toutes les expressions artistiques – c’est bien un « génie décoratif » propre à Monet et aux impressionnistes (selon le mot de Félix Fénéon) que saluent enfin leurs contemporains.

Production d’oeuvres décoratives par nature et destination, ou à titre d’expérimentation ; exploration et transformation de l’idée de « décoratif » ; rôle de cette notion ambiguë dans l’éclosion du «scandale » de l’impressionnisme : à partir de la fin des années 1850, origines du mouvement, jusqu’aux années 1920 ‐ achèvement des Nymphéas, les liens entre les impressionnistes et la décoration sont à la fois variés, féconds et centraux à bien des égards. Le décor Impressionniste. Aux sources des Nymphéas propose d’explorer cette autre histoire de l’impressionnisme, et de découvrir des oeuvres de Bracquemond, Caillebotte, Cassatt, Cézanne, Degas, Manet, Monet, Morisot, Pissarro et Renoir venant du monde entier, pour certaines rarement ou jamais présentées en France. Par le biais d’une centaine de peintures, dessins et objets, l’exposition révèle comment les impressionnistes ont tracé un chemin nouveau, guidés par la conviction que, selon le mot de Renoir, l’art est avant tout fait pour « mettre un peu de gaieté sur un mur ».

Cette exposition est organisée par l’Etablissement public du musée d’Orsay et de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing, en partenariat exceptionnel avec la National Gallery, Londres.

Publication – Catalogue de l’exposition sous la direction de Sylvie Patry et Anne Robbins, coédition musées d’Orsay et de l’orangerie / Hazan.