🔊 “Pionnières” Artistes dans le Paris des Années folles, au Musée du Luxembourg, Paris, du 2 mars au 10 juillet 2022

“Pionnières“

Artistes dans le Paris des Années folles

au Musée du Luxembourg, Paris

du 2 mars au 10 juillet 2022

PODCAST – Interview de Camille Morineau, conservatrice du Patrimoine et directrice d’AWARE : Archives of WOmen Artists, Research and Exhibitions et de Lucia Pesapane, historienne de l’art, commissaires de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 28 février 2022, durée 15’26.

© FranceFineArt.

Texte de Sylvain Silleran

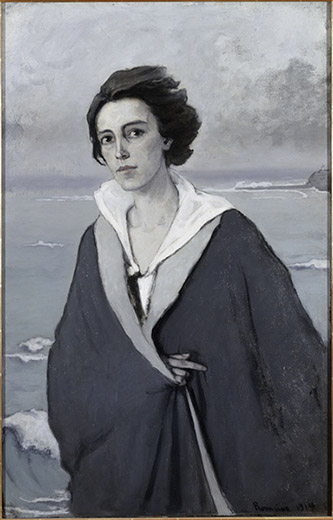

De Montparnasse à Montmartre, tout le monde fredonne Elle s’était fait couper les ch’veux de Dréan. Il s’agit, nous explique un grand panneau, de « remise en cause du modèle patriarcal« . Heureusement, les avant-gardes féminines de l’entre deux guerres ont beaucoup plus de panache, d’ambition et de grandeur. Autour des Librairies d’Adrienne Monnier et de Sylvia Beach, de l’Académie Vassilieff c’est tout un bouleversement artistique qui fleurit dans Paris. Les dialogues de Marlow Moss avec Mondrian font se croiser lignes et doubles lignes, Irène Codreanu célèbre la nouvelle mode des garçonnes par une tête sculptée de Daria Gamsaragan, droite, fière, fuselée. Les petites nostalgies de Rita Kernn-Larsen sont de douces aquarelles un peu fleuries, abstraites, des poésies d’une géométrie du rêve.

La mode se saisit de cette modernité, Marie Laurencin peint une Mademoiselle Chanel en nymphe, une peinture libre, indépendante. Une magnifique robe de Sarah Lipska semble sculptée comme un bijou dans un bloc de bronze. Le costume rétrécit pour devenir habit de poupée, de marionnette. Au petit théâtre de Marie Vassilieff, anges et musiciens, âne et architecte, Saint François d’Assise fusionnent mode, design, peinture. Alice Halicka fabrique des petites scènes en mélangeant papiers découpés et collés, tissus cousus, fil et rubans. Un couple aux courses, une famille à la plage, ces tableaux s’affranchissent de tous les codes de la représentation, ils sont un art direct, populaire, mélangeant avec un bonheur simple le folklore et le chic, la décoration et le jouet.

Les représentations de la femme changent. Suzanne Valadon propose une odalisque au corps solide, rustique, désinvolte, en pyjama et la clope au bec, elle contemple un instant quelques livres à ses pieds. Cette pause ne dure pas bien longtemps, car dans cette époque folle, tout s’accélère comme une danse de Joséphine Baker. Son sourire éclaire tout Paris de sa joie et de la promesse que demain sera mieux, plus moderne, plus joyeux, et avec style! La scénographie confronte avec bonheur les points de vue les plus opposés : une mère et son enfant de Tamara de Lempicka, délicate et soyeuse comme une icône fait face aux maternités de Maria Blanchard, ses femmes robustes comme des locomotives, forgées dans un acier industriel. Le nu debout de Natalia Gontcharova, terrestre, oppose son ocre de glaise à la femme couchée de Jacqueline Marval, papillonnante, aérienne, déployant de longues plumes roses.

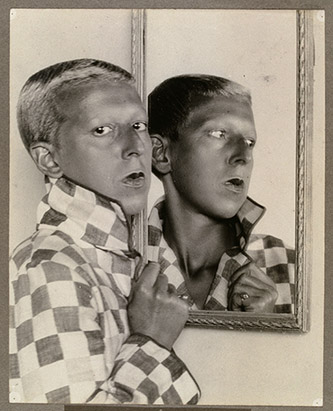

Les sculptures rondes, noires, lisses de Chana Orloff sont douces et maternelles comme des galets attendris par des siècles de marées. A l’opposé, le nu surréaliste de Marie Vassilieff, si garçonne qu’elle devient un homme étrange, s’est assis délibérément entre les deux genres. Car tout se mélange, les genres et les sexualités s’envolent dans une effervescence de champagne. Mela Muter peint une femme qui s’abandonne librement, détournant le cubisme pour réintégrer sa féminité. Tamara de Lempicka caresse les courbes sensuelles d’une amante alanguie, sa chair est lissée jusqu’à ce que son corps devienne l’incarnation de la modernité, du mouvement, la carrosserie d’un bolide lancé à toute allure. Gerda Wegener avec les portraits de Lily, son mari transsexuel, ouvre le champ de la transition d’un sexe à l’autre. Une transition souriante, tendre et fleurie mais dont le regard parfois mélancolique trahit le courage. Tout semble désormais possible, les lendemains chantent déjà.

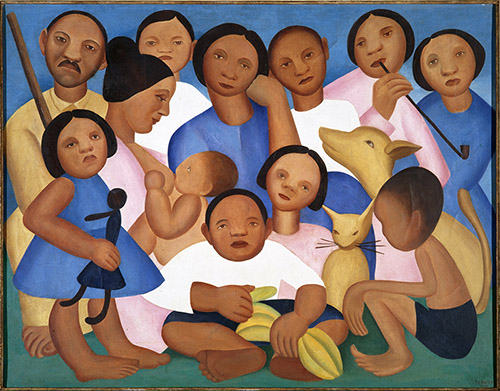

Tout irait pour le mieux si le cahier des charges idéologique ne dût être respecté à la lettre comme un bon devoir universitaire. « La diversité », le mot-clé est lâché. Puisque ces parisiennes s’émancipent il faut bien trouver plus opprimées qu’elles, quoi de mieux qu’un voyage en Afrique, en Amérique du Sud? Les voyages de Lucie Cousturier, les têtes sculptées de Anna Quinquaud sont de belles œuvres, mais elle nous emmènent dans le documentaire anthropologique, tout comme la peinture naïve de Tarsila Do Amaral et son folklore brésilien. Le soufflé qui était si bien monté retombe. Nous voilà loin de Paris, loin des Années folles, loin de cette danse qui emporta un instant le monde dans un rêve de bonheur et de progrès. Rendez-nous Joséphine! Tamara! Suzy Solidor! C’était mieux avant !

Sylvain Silleran

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat général : Camille Morineau, Conservatrice du Patrimoine et directrice d’AWARE : Archives of WOmen Artists, Research and Exhibitions

Commissaire associée : Lucia Pesapane, historienne de l’art

Très longtemps marginalisées et discriminées tant dans leur formation que dans leur accès aux galeries, aux collectionneurs et aux musées, les artistes femmes de la première moitié du XXeme siècle ont néanmoins occupé un rôle primordial dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité sans pour autant être reconnues de leur vivant en tant que telles. Ce n’est que récemment que leur rôle dans les avant-gardes est exploré : de fait il est à prévoir que lorsque le rôle de ces femmes sera reconnu à leur juste valeur, ces mouvements seront profondément changés. Cette exposition nous invite à les réinscrire dans cette histoire de l’art en transformation : du fauvisme à l’abstraction, en passant par le cubisme, Dada et le Surréalisme notamment, mais aussi dans le monde de l’architecture, la danse, le design, la littérature et la mode, tout comme pour les découvertes scientifiques. Leurs explorations plastiques et conceptuelles témoignent d’audace et de courage face aux conventions établies cantonnant les femmes à certains métiers et stéréotypes. Elles expriment de multiples manières la volonté de redéfinir le rôle des femmes dans le monde moderne. Les nombreux bouleversements du début du XXeme siècle voient s’affirmer certaines grandes figures d’artistes femmes. Elles se multiplient après la révolution russe et la Première Guerre mondiale qui accélèrent la remise en cause du modèle patriarcal pour des raisons pratiques, politiques et sociologiques. Les femmes gagnent en pouvoir et visibilité et les artistes vont donner à ces pionnières le visage qui leur correspond.

Un siècle après, il est temps de se remémorer ce moment exceptionnel de l’histoire des artistes femmes. Les années 1920 sont une période de bouillonnement et d’effervescence culturelle, d’où sera tiré le qualificatif d’années folles. Synonymes de fêtes, d’exubérance, de forte croissance économique, cette époque est aussi le moment du questionnement de ce que l’on appelle aujourd’hui les «rôles de genre», et de l’invention ainsi que de l’expérience vécue d’un «troisième genre». Un siècle avant la popularisation du mot «queer», la possibilité de réaliser une transition ou d’être entre deux genres, les artistes des années 20 avaient déjà donné forme à cette révolution de l’identité.

La crise économique, la montée des totalitarismes, puis la Seconde Guerre mondiale vont à la fois restreindre la visibilité des femmes, et faire oublier ce moment extraordinaire des années 20 où elles avaient eu la parole. L’euphorie avant la tempête se joue surtout dans quelques capitales où Paris tient un rôle central, et plus précisément les quartiers latin, de Montparnasse et de Montmartre.

L’exposition Pionnières. Artistes dans le Paris des Années folles présente 45 artistes travaillant aussi bien la peinture, la sculpture, le cinéma, que des techniques/catégories d’objets nouvelles (tableaux textiles, poupées et marionnettes). Des artistes connues comme Suzanne Valadon, Tamara de Lempicka, Marie Laurencin côtoient des figures oubliées comme Mela Muter, Anton Prinner, Gerda Wegener. Ces femmes viennent du monde entier, y compris d’autres continents où certaines exporteront ensuite l’idée de modernité : comme Tarsila Do Amaral au Brésil, Amrita Sher Gil en Inde, ou Pan Yuliang en Chine.

Après les “femmes nouvelles” du XIXeme siècle liées à la photographie, ces « nouvelles Eves », sont les premières à avoir la possibilité d’être reconnues comme des artistes, de posséder un atelier, une galerie ou une maison d’édition, de diriger des ateliers dans des écoles d’art, de représenter des corps nus, qu’ils soient masculins ou féminins, et d’interroger ces catégories de genre. Les premières femmes à avoir la possibilité de vivre leur sexualité, quelle qu’elle soit, de choisir leur époux, de se marier ou pas et de s’habiller comme elles l’entendent. Leur vie et leur corps, dont elles sont les premières à revendiquer l’entière propriété, sont les outils de leur art, de leur travail, qu’elles réinventent dans tous les matériaux, sur tous les supports. L’interdisciplinarité et la performativité de leur création ont influencé et continue d’influencer des générations entières d’artistes.

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais.

Organisation spatiale en neuf chapitres

L’exposition se veut aussi foisonnante que ces années 1920, convoque artistes et femmes de l’art, amazones, mères, androgynes à leurs heures et révolutionnaires presque toujours, qu’elle rassemble dans neuf chapitres thématiques Dans certaines salles/chapitres une sélection d’extraits de films, chansons, partitions, romans, revues évoquent les grands personnages féminins dans les domaines du sport, de la science, de la littérature, de la mode.

En introduction, « Les femmes sur tous les fronts » examine comment la guerre a promu les femmes engagées volontaires comme infirmières au front, mais aussi remplaçant les hommes décimés par une guerre meurtrière partout où leur présence était nécessaire.

Pourquoi Paris? Paris, c’est la ville des Académies privées où les femmes sont bienvenues ; la ville des librairies d’avant-garde, des cafés où les artistes croisent les poètes et romanciers dont les livres sont traduits et diffusés dans des librairies uniques au monde, où le cinéma expérimental s’invente…. Tous ces lieux sont tenus ou remplis, par des femmes ; elles sont dans toutes les avant-gardes et toutes les formes d’abstraction. Comment les avant-gardes se conjuguent au féminin.

Pour ces femmes libérées et autonomes, Vivre de son art est un impératif essentiel : elles développent des ponts entre l’art et les arts appliqués, la peinture et la mode, inventent des espaces intérieurs et des architectures ou même des décors de théâtre, et enfin inventent de nouvelles typologies d’objet comme des poupées/portraits, des marionnettes/sculptures, des tableaux en textile. Sonia Delaunay aura sa boutique ainsi que Sarah Lipska.

Non contentes de réinventer le métier d’artiste, elles se saisissent du temps de loisir et représentent le corps musclé, sous le soleil, voire sportif, transformant le sport masculin en un équivalent féminin à la fois élégant, ambitieux et décontracté, inventant ce qui deviendra un poncif du XXIeme siècle. La garçonne découvre les joies de ne rien faire au soleil (l’héliothérapie), s’inscrit aux Jeux Olympiques ou promeut son célèbre nom grâce à des produits dérivés, pratiquant aussi bien le music hall la nuit, que le golf la journée : elle s’appelle Joséphine Baker.

Tandis que le corps se déploie librement sous le soleil dans des poses nouvelles, il se réinvente aussi Chez soi, sans fard. Ces odalisques modernes se représentent dans leurs intérieurs avec naturalisme. Plus besoin de paraître ni de faire semblant : la maternité peut-être ennuyeuse et fatigante ; les poses de nues excentriques, le déshabillage une échappatoire aux diktats du regard du monde.

Ainsi s’élabore dans les années 20 ce nouveau point de vue complexe et informé de femmes éduquées et ambitieuses, déterminées à représenter le monde telles qu’elles le voient, à commencer par leur corps. C’est là que leur regard s’affute, se mesure au passé, rêve un autre futur. Le female gaze des années 20 s’emploie à représenter le corps autrement.

Parmi les tropes que ces années folles inventent et surtout mettent en pratique au grand jour, celui des « deux amies » décrit une amitié forte entre deux femmes sans la présence d’hommes, ou une histoire d’amour, ou un mélange d’amitié et de désir qui permet aux femmes une bisexualité assumée. Les deux amies sont une invention des années 20 que la peinture, la littérature et la société cosmopolite vont représenter, accueillir et dont elles transmettront la mémoire.

Ni les garçonnes qui succombent à la mode de se couper les cheveux, ni les amazones qui ne dédaignent pas d’endosser des costumes masculins, ni les travestis occasionnels ou bals masqués courants, ne recouvrent l’essentielle émergence d’un « troisième genre », ancêtre de notre fluidité des genres et en particulier de la possibilité de ne pas s’en assigner.

Pour conclure, l’exposition rappellera que ces artistes furent aussi des voyageuses : d’un continent à l’autre pour se former et lancer des avant-gardes dans leur pays ; ou exploratrices de pays inconnus, ou peintres et sculpteuses à la découverte d’un « autre » dont elles tentent de saisir l’identité sans les poncifs du regard colonial. Ces Pionnières de la diversité souffraient de l’invisibilité dans leur pays : elles étaient à même de comprendre d’autres identités mises à l’écart : elles ont beaucoup à nous apprendre.