🔊 “Anaïs Boudot” Chroniques de verre, à la galerie binome, Paris, du 28 janvier au 27 mars 2022

“Anaïs Boudot“

Chroniques de verre

à la galerie binome, Paris

du 28 janvier au 27 mars 2022

PODCAST – Interview de Anaïs Boudot, par Anne-Frédérique Fer, enregistrement réalisé par téléphone, entre Paris et la région Centre-Val de Loire,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 8 février 2022, durée 12’25.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

La Galerie Binome ouvre sa programmation 2022 avec l’exposition «Chroniques de verre» d’Anaïs Boudot du 28 janvier au 27 mars.

Devenue emblématique de la pratique de l’artiste ces dernières années, la photographie sur plaque de verre se retrouve dans deux nouvelles séries, Les Oubliées et Jour le Jour, qui chacune révèle une archive personnelle, une collection de clichés anonymes d’avant-guerre pour la première et l’album photo de son smartphone pour la seconde.

D’un procédé purement mécanique à une image retouchée minutieusement, d’une production sérielle à une pièce unique issue d’un savoir-faire manuel, Anaïs Boudot bouleverse le statut de la photographie et, par ricochet, celui de ses modèles. (extrait du texte d’exposition par François Salmeron)

Production des oeuvres avec le soutien de la Résidence Bilbao Arte et de la région Centre-Val de Loire.

Chroniques de verre par François Salmeron

Chronique d’un hasard…

La photographie sur plaque de verre est devenue emblématique de l’oeuvre d’Anaïs Boudot. Initiée en 2015 dans la série Eclats de la lune morte, et systématisée à partir de 2016 à la Casa Velázquez via les orotones de La Noche Oscura, cette pratique apparue aux origines de la photographie se retrouve aujourd’hui dans Les Oubliées et Jour le Jour. Dans cette dernière série, l’artiste tisse des liens avec des images sur smartphone, qui se contemplent ici comme des négatifs sur table rétroéclairée, alors que le verre, par essence diaphane et fragile, nous renvoie vers les propriétés fondamentales de la photographie. A savoir, la révélation des images et leur mise en lumière pour parer à l’oblitération du visible. Le recours à un matériau dit « transparent » ayant vocation à restituer la réalité – et ce, malgré les préjugés qui la recouvrent… La capacité du médium photographique, enfin, à se saisir de l’évanescence du monde pour en offrir la chronique détaillée.

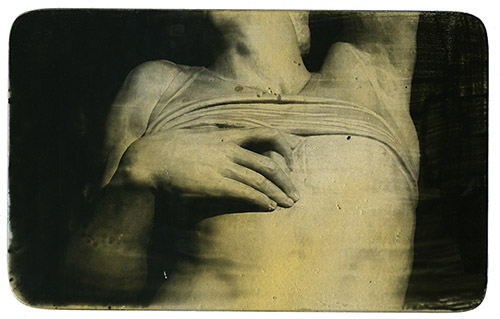

C’est en ce sens que la maison d’édition The Eyes a récemment invité Anaïs Boudot, à travers Les Oubliées, à répondre aux expérimentations sur verre de Brassaï et Picasso, débutées en 1932. Tout commence en effet par un accident : à la suite d’une séance de travail, Brassaï oublie malencontreusement des plaques de verre photosensibles vierges dans l’atelier de Picasso, qui s’en empare et en gratte la surface au canif. De là allaient naître deux oeuvres. L’une relevant de la gravure chez l’Espagnol, qui creuse le visage de ses maîtresses Dora Maar et Thérèse dans la matière gélatineuse. L’autre donnant lieu à des images expérimentales chez Brassaï, qui esquisse des silhouettes féminines dans ses Transmutations. Un même geste se rencontre ainsi dans Les Oubliées d’Anaïs Boudot : gratter au scalpel la gélatine « collée au verre par cent ans de séchage et d’obscurité », sur des portraits féminins et anonymes provenant de ses archives familiales, ou chinées par hasard, comme le faisaient les surréalistes aux puces de Saint-Ouen. Pourtant, la portée des images diffère considérablement…

La photographie comme rapport de domination

Car plus qu’un dialogue à trois autour de photographies sur verre, Les Oubliées relève d’une « réaction » à la place que la modernité délaisse aux femmes, considérées comme de simples « objets de représentation ou des accessoires sous l’oeil patriarcal et dominant, voire misogyne, de deux monstres sacrés ». Anaïs Boudot explique en effet avoir été saisie d’un « malaise » face aux photos de Brassaï et Picasso… Dès lors, comment est-ce que, partant d’une même pratique et d’un même matériau, apparaissent des représentations et des significations aussi antinomiques entre Anaïs et les surréalistes ?

Si la photographie est généralement considérée, grâce à son caractère « indiciel »(1), comme un miroir du monde ou un chroniqueur de son temps, transparent comme un verre, et plus particulièrement comme le révélateur des habitus qui les structurent (valeurs en vogue, idéologies, imaginaire collectif…), deux conceptions antithétiques de la condition des femmes se confrontent ici, à un siècle d’écart (1930-2020). Une vision féministe contemporaine se réfère de manière critique à une tendance moderniste soupçonnée d’instrumentaliser les femmes, sachant que la pratique de la photographie a été perçue, tout au long de son histoire, comme une « attitude prédatrice » et rarement « bienveillante » envers son modèle, ou comme un « moyen de domination » (2) sur les êtres et les choses capturés par l’appareil (3).

Révéler, réparer, réhabiliter : la portée symbolique des images

Mais Les Oubliées ne se contente pas de se placer à la lisière du visible, et de nous dire, à travers les teintes fantomatiques des négatifs sur verre, que les femmes se trouvent reléguées au « revers » de l’histoire officielle, et réifiées par l’art moderne (4). Elle vise surtout à rectifier un tel phénomène d’oblitération, en replaçant des femmes anonymes au centre de notre attention : « Le simple fait de montrer quelque chose, quoi que ce soit, revient, dans la perspective photographique, à montrer que cette chose est cachée », soutient Susan Sontag(5). Tel est le pouvoir de la photographie chez Anaïs Boudot : révéler ce qui nous est rendu invisible et sortir Les Oubliées de l’ombre, elles qui constituent désormais le point focal de l’image. Isolées, de face, elles se dotent d’une personnalité à part entière, d’où émane une épaisseur psychologique, voire dramatique, par-delà leur apparente banalité. Une violence sourde transparaît dans les plis et les déchirures qui barrent leur visage, en écho au destin brisé de Dora Maar… et à la fragilité intrinsèque du verre qui leur sert de support. Pourtant, malgré ces lacérations, les images d’Anaïs Boudot endossent une fonction réparatrice. De la dorure « rehausse » symboliquement les clichés, et transforme Les Oubliées en icônes auxquelles l’artiste prête un nom pour mieux les individualiser.

Ces manipulations s’accompagnent toutefois d’une certaine appréhension au moment de passer à l’acte, que l’artiste juge « irrémédiable » : une fois la matière gélatineuse décollée, impossible de faire marche arrière. Le contact physique avec le verre exige certes de la finesse, et procure un sentiment de proximité avec les modèles, mais toucher ces « reliques » (6) revêt surtout un caractère quasi sacré. Elles jouissent d’une « aura » (7) qui nous tient en respect, et la photographie conserve ici quelques « traces de magie » (8), comme si l’on risquait véritablement d’abîmer la personne ou la mémoire des portraiturées en grattant la gélatine. Pour Anaïs Boudot, il s’agit finalement de leur offrir une résurrection : chacune de ces Oubliées se ravive dans notre regard, alors que Roland Barthes définit le sujet photographié sous le terme de « spectrum », soit le « retour du mort »(9).

Carnet de bord

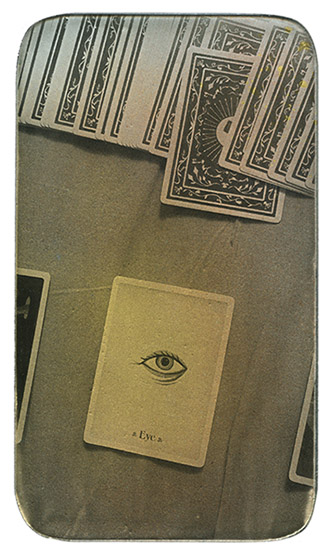

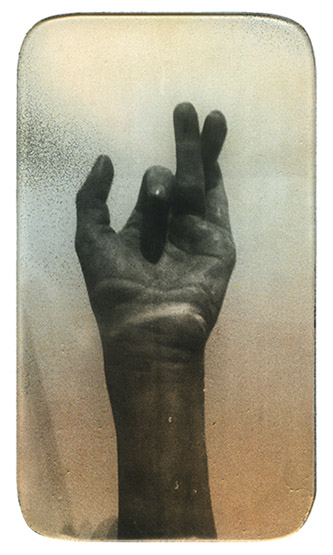

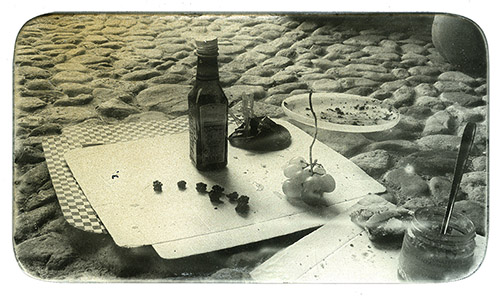

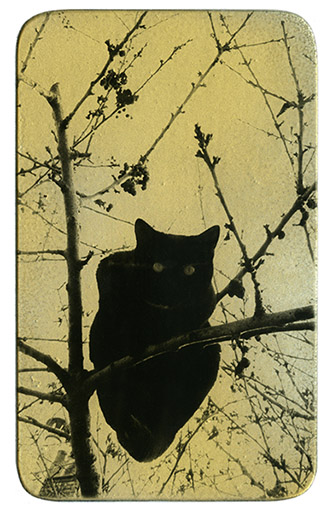

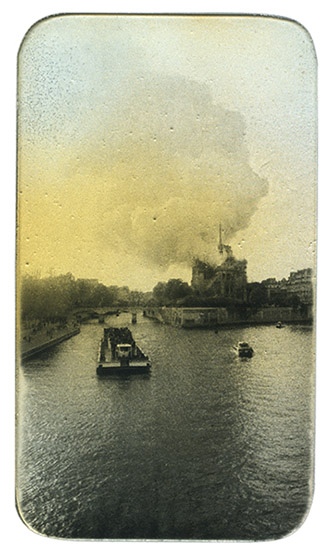

D’un procédé purement mécanique à une image retouchée minutieusement, d’une production sérielle à une pièce unique issue d’un savoir-faire manuel, Anaïs Boudot bouleverse le statut de la photographie et, par ricochet, celui de ses modèles. Ces images n’en gardent pas moins une portée mémorielle, qui se rencontre également dans sa dernière série Jour le Jour. L’ensemble présente en effet une suite d’images sur verre, réalisées à partir de fichiers numériques provenant des archives de son smartphone, titrées avec leur date d’enregistrement. Soit une chronique où se côtoient paysages, fonds d’écran, visuels reçus via nos applications et nos réseaux sociaux, portraits de chats, jeux de cartes, allusions aux forces cosmiques et invisibles… La photographie renoue avec l’une de ses fonctions premières : s’activer tel un système de « notation », ou un « instrument de la vision rapide » (10), capable de saisir instantanément ce qui nous traverse, nous interpelle et nous entoure. Plus qu’un simple lieu de « stockage, de compilation scrupuleuse, ou de fichage minutieux » (11), la photo devient un petit lexique de nos existences et documente des séquences de vie fugitives, comme un appendice de notre mémoire.

Présentées à l’horizontale sous forme de boîte-noire, ces photographies sur verre se réfèrent au format et à la surface miroitante de nos smartphones et tablettes, tout en rejouant la manière dont nous nous y reportons. De par leurs découpes arrondies, elles évoquent encore les cartes postales qui circulaient déjà aux quatre coins du globe, avant l’avènement des réseaux numériques. Une dialectique s’instaure ainsi entre deux régimes de la photographie : ancienne et contemporaine, analogique et digitale, figée et fluide… mais toujours plus proche de nous. Les tirages sur verre s’appréhendent comme les pages d’un carnet de bord où l’on glane les signes discrets d’une poésie du « presque rien ». Des petits riens volatiles qui s’accumulent et sédimentent dans nos banques de données, sans que l’on y prenne garde… Quitte à nous envahir ou à dessiner en creux notre propre portrait. Car soyons sûrs qu’un jour, ils constitueront une micro-histoire de notre actualité.

François Salmeron

Journaliste pour Le Quotidien de l’Art, critique d’art membre de l’AICA France co-directeur de la Biennale de l’Image Tangible et chargé de cours Université Paris 1 / Université Paris 8 / ESAD Reims

Le livre

Retour sur le livre “Les oubliées” Anaïs Boudot. Pablo Picasso. Brassaï aux éditions The Eyes Publishing avec l’interview d’Anaïs Boudot, à l’écoute sur FranceFineArt

https://francefineart.com/2021/11/11/123_livres_anais-boudot/