🔊 “Alsace” Rêver la province perdue, au Musée national Jean-Jacques Henner, Paris, du 6 octobre 2021 au 7 février 2022

“Alsace“

Rêver la province perdue

au Musée national Jean-Jacques Henner, Paris

du 6 octobre 2021 au 7 février 2022

Musée national Jean-Jacques Henner

PODCAST – Interview de Maeva Abillard, conservatrice en chef du musée national Jean-Jacques Henner et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 6 décembre 2021, durée 21’40.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

![Henner donnant à manger à des cigognes, [sans date], photographie, Paris, musée national Jean-Jacques Henner. © Ursula Held.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3051_3200/3174_Alsace_4.jpg)

Commissariat d’exposition :

Maeva Abillard, conservatrice en chef du musée national Jean-Jacques Henner

Marie Pottecher, conservatrice en chef du patrimoine, Cheffe d’Établissement du musée Alsacien

Assistées de Candice Runderkamp-Dollé, adjointe à la conservatrice du Musée Alsacien, chargée des collections, et de Marie Vancostenoble, assistante de conservation au musée national Jean-Jacques Henner.

Le musée national Jean-Jacques Henner, en partenariat avec le musée Alsacien de Strasbourg, propose du 6 octobre 2021 au 7 février 2022, une exposition sur le mythe de « l’Alsace, province perdue », apparu après la guerre franco-prussienne de 1870-1871. S’appuyant sur des oeuvres d’artistes alsaciens, dont le peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905), l’exposition, croisant des approches à la fois historique, culturelle et artistique, interroge la manière dont se construit et se diffuse depuis la capitale l’image de l’Alsace entre 1871 et 1914.

La Province perdue

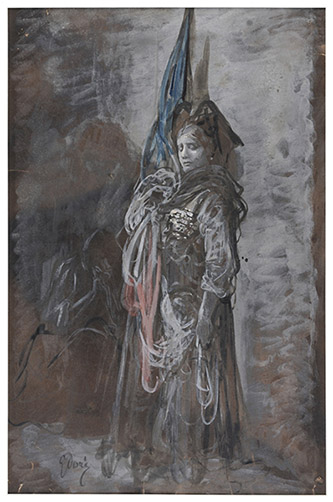

À la suite de la guerre de 1870-1871, la France est contrainte de céder l’Alsace et une partie de la Lorraine à l’Allemagne. Durant quarante sept ans, ces territoires, désignés désormais comme les « Provinces perdues », vont faire l’objet en France d’un culte du souvenir. À l’occasion du 150e anniversaire du traité de Francfort (10 mai 1871), l’exposition retrace la manière dont s’est construite durant près d’un demi-siècle, l’image de ce territoire « arraché à la mère-patrie ». Partant de Jean-Jacques Henner, et de son tableau iconique, L’Alsace. Elle attend (1871), l’exposition offre un regard inédit sur cet imaginaire, peuplé de représentations pittoresques, historiques et patriotiques, qui a inspiré les artistes et marqué la culture visuelle française de la fin du XIXe et du début du XXe siècles. À travers peintures, sculptures, objets d’arts, affiches, gravures, bijoux, qui montrent la fécondité de ce thème, le visiteur est invité à découvrir la silhouette mélancolique de l’Alsace au grand noeud noir, mais également à s’interroger sur la part de mythe, voire de propagande, que cette figure incarnait alors.

L’Alsace intime de Jean-JacQues Henner

Jean-Jacques Henner est originaire de Bernwiller, petit village du Sundgau situé entre Mulhouse et Thann. Il est le sixième et dernier enfant d’une famille de cultivateurs dont il fera de nombreux portraits, parmi lesquels Alsacienne ou Eugénie Henner en Alsacienne tenant un panier de pommes. C’est en Alsace qu’il débute sa formation, tout d’abord au collège d’Altkirch, auprès de Charles Goutzwiller, puis à Strasbourg avec Gabriel Guérin, avant de poursuivre ses études à Paris grâce à une bourse du département du Haut-Rhin. Chaque année, l’artiste revient chez lui à Bernwiller. Il y retrouve les paysages de son enfance qu’il dessine inlassablement. La Vallée de Munster après l’orage est emblématique de ces paysages caractérisés par une étendue d’eau située au pied d’un bosquet d’arbres se détachant sur un pan de colline et une trouée de ciel à la tombée du jour. On reconnaît parfois Bernwiller grâce à la silhouette de l’église, mais le plus souvent il s’agit d’un paysage alsacien idéal, sans notation topographique précise, dont les lumières crépusculaires sont une source d’inspiration inépuisable. Ces dessins et peintures constituent une partie intime de son oeuvre car jamais exposée du vivant de l’artiste. Bouleversé en tant qu’Alsacien par la perte de sa province natale, Jean-Jacques Henner prend une part active dans l’entretien de ce souvenir par l’entremise de son chef d’oeuvre, L’Alsace. Elle attend, commandé à l’initiative de l’épouse d’un industriel de Thann et offert à Léon Gambetta. Ce tableau, qui lui apporte la gloire, devient rapidement emblématique de la souffrance de l’Alsace, réelle ou supposée.

L’imaginaire collectif

« Pensons-y toujours, n’en parlons jamais », Léon Gambetta La phrase de Gambetta, prononcée lors de son discours de Saint-Quentin en novembre 1871, traduit parfaitement l’attitude de la France au lendemain de la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine. En effet, la défaite de 1871 et ses conséquences engendrent dans l’opinion publique un véritable traumatisme. Les provinces, que l’on qualifie désormais de « perdues », deviennent un emblème autour duquel se forge une conscience nationale. Dans le domaine artistique, la vision pittoresque de l’Alsace se double désormais d’une image de douleur et de recueillement qui convoque les mêmes éléments iconographiques incontournables : la figure de l’Alsacienne coiffée du grand noeud (devenu uniformément noir en signe de deuil), à laquelle sont adjoints des symboles patriotiques et républicains tels que la cocarde ou le coq. L’espoir du retour de l’Alsace-Lorraine dans le giron national est également entretenu jusqu’au début du XXe siècle par une importante production d’objets qui, plus encore que les oeuvres, participent à la diffusion et à l’entretien du souvenir (bustes d’Alsaciennes, jouets, manuels scolaires, cartes postales, etc.).

Les Alsaciens de Paris

Qu’ils y résident de longue date ou qu’ils aient « opté » pour la France en 1871, les Alsaciens de Paris nouent pour la plupart des liens de sociabilité dont l’impact culturel, politique et économique est très fort. Du point de vue politique, le parti républicain s’organise autour de Léon Gambetta, Auguste Scheurer-Kestner et Jules Ferry. Dans le domaine industriel, les familles Herzog et Siegfried conservent encore des entreprises en Alsace mais vivent pour partie dans la capitale. Certaines personnalités font partie de la loge maçonnique Alsace-Lorraine, inaugurée en 1872, rattachée au Grand Orient de France et conservatoire des valeurs patriotiques. Artistes et écrivains se retrouvent lors des dîners de l’Est et des dîners de l’Alsace à table. Tout ce petit monde fréquente également l’Association générale d’Alsace-Lorraine, fondée en 1871, qui organise, via son comité des Dames, le traditionnel Arbre de Noël des Alsaciens-Lorrains de Paris.

Un esprit de revanche ?

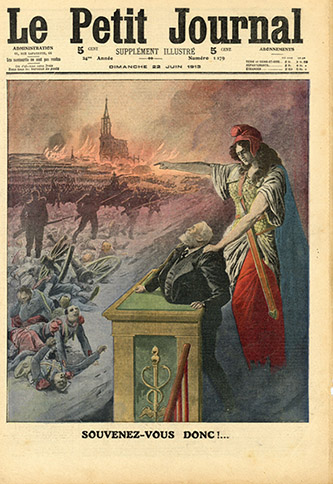

Enfin, l’exposition interroge aussi la notion de Revanche et la part qu’aurait eue, ou non, le souvenir de l’Alsace-Lorraine dans la conscience nationale en France et dans l’escalade des tensions qui conduisirent au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

![Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, L’Alsace Heureuse. La grande pitié du pays d’Alsace et son grand bonheur racontés aux petits enfants par l’oncle Hansi : avec quelques images tristes et beaucoup d’images gaies, Paris, Floury, [1919], « La Belle au Bois dormant », livre illustré, Strasbourg, Bibliothèque des musées de Strasbourg. © Musées de Strasbourg, M. Bertola.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3051_3200/3174_Alsace_10.jpg)

Le parcours de l’exposition

La première section de l’exposition interroge les représentations pittoresques de l’Alsace qui ont éclos avant la guerre de 1870, dès les années 1850-1860. Le développement du tourisme est possible grâce aux avancées du chemin de fer. Les expositions internationales et universelles permettent de diffuser les éléments du pittoresque, en premier lieu le costume, mais aussi les symboles de la province : cigogne, cathédrale, colombage, choucroute, coiffe… Y est également présentée la vision intime de l’Alsace de Jean-Jacques Henner. Lorsqu’il retourne dans son pays natal, le Sundgau, Henner représente ses proches restés « au pays » et vit en contact avec la nature, dessinant inlassablement les paysages qui l’entourent. Ce sont ces mêmes paysages alsaciens qu’il peint ensuite, de mémoire, dans son atelier parisien et qu’il utilise comme arrière-plan de ses grandes compositions idylliques.

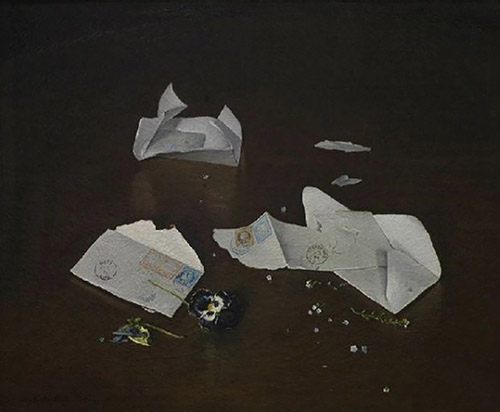

La deuxième section développe la construction de l’image de la province perdue. En partant d’une représentation spectaculaire de la guerre de 1870, La charge de Reichshoffen d’Édouard Detaille, cette partie évoque les états d’âme suscités par la perte de l’Alsace-Lorraine, notamment à travers le souvenir qu’en ont perpétué les peintres de guerre. Au deuil de la « petite patrie » succède le choix entre l’option ou la résistance à l’envahisseur, puis l’entretien du souvenir par l’espoir du retour de ces provinces dans le giron de la République française.

La troisième section évoque les réseaux de sociabilité des Alsaciens de Paris (politiques, financiers, économiques et artistiques), réseaux qui se retrouvent à l’Ecole alsacienne, dans les brasseries où l’on peut lire les journaux alsaciens, pour le traditionnel Arbre de Noël des Alsaciens-Lorrains de Paris, ou encore lors du fleurissement de la statue de Strasbourg place de la Concorde…

Dans la quatrième section est questionnée la notion de revanche qui anime l’opinion d’une partie de la population, mais qui n’est pas partagée par tous. Cet état d’esprit – d’abord sentiment patriotique, puis pur revanchisme –, évolue selon les crises politiques que traverse la IIIe République naissante.

La cinquième section, une salle spécifique dite « l’autel alsacien », est consacrée à la diffusion de l’image de la province perdue dans la culture populaire à travers – des oeuvres reproduites en série ou objets décoratifs, des objets de la vie quotidienne (presse, cartes postales, publicité…), et des jeux-jouets et ouvrages scolaires.

Enfin, la sixième section est consacrée à Jean-Jacques Henner qui est originaire de Bernwiller, petit village du Sundgau. Bien que menant une carrière parisienne, ce dernier entretient des liens indéfectibles avec sa région natale. Très affecté par l’annexion de l’Alsace, l’artiste s’y ressource auprès des siens un à deux mois par an. Il y retrouve une sorte d’Arcadie à travers les paysages chers à son coeur, qu’il transcrit minutieusement dans ses nombreux carnets à dessins, puis qu’il peint en atelier. Cette production atypique s’éloigne de la veine pittoresque de ses compatriotes Théodore Lix, Gustave Brion ou Camille Pabst.