🔊 “Aux origines du reportage de guerre” au Cabinet d’Arts Graphiques du Château de Chantilly, du 13 novembre 2021 au 27 février 2022

“Aux origines du reportage de guerre“

Le photographe anglais Roger Fenton (1819-1869) et la guerre de Crimée (1855)

au Cabinet d’Arts Graphiques du Château de Chantilly

du 13 novembre 2021 au 27 février 2022

PODCAST – Interview de Nicole Garnier, conservateur général du Patrimoine chargée du musée Condé et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Chantilly, le 12 novembre 2021, durée 15’21.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Nicole Garnier, conservateur général du Patrimoine chargée du musée Condé.

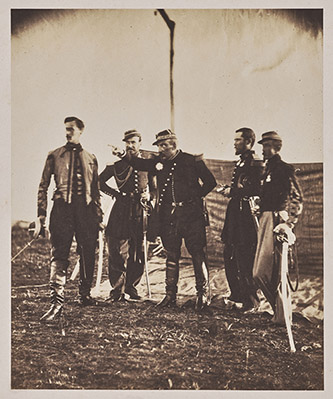

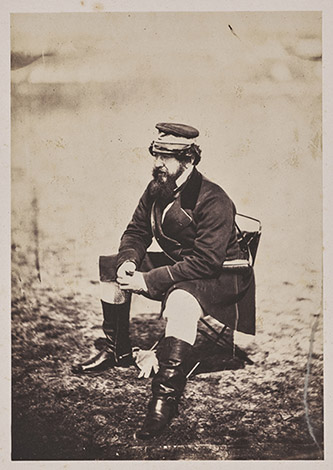

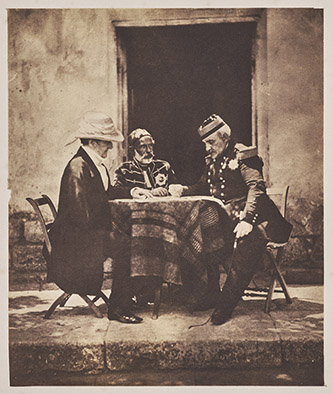

Peintre formé à Paris dans l’atelier de Delaroche avec Gustave Le Gray, Roger Fenton se tourne vers la photographie. De mars à juin 1855, il se rend en Crimée au siège de Sébastopol où l’Angleterre et la France soutiennent l’Empire ottoman contre la Russie, réalisant des images aseptisées d’un conflit sanglant et très impopulaire. Son « camion photographique » sert de cible aux tirs russes, la forte lumière et la chaleur de l’été rendent ses conditions de travail difficiles. Il fait les portraits des officiers et des correspondants de guerre (dont celui du Times), participe à la vie quotidienne de l’Etat-major, assiste au conseil de guerre. Après trois mois d’un reportage éprouvant, malade et déprimé, Fenton rapporte en Angleterre 360 clichés-verres qui, tirés sur papier et publiés par l’éditeur Thomas Agnew, constituent l’un des tout premiers reportages de guerre. Le musée Condé à Chantilly est l’une des rares institutions françaises à conserver 45 tirages de cet ensemble, acquis dès l’automne 1855 par le duc d’Aumale alors exilé à Londres.

Un catalogue aux éditions Faton accompagne l’exposition

ROGER FENTON (1819-1869)

Roger Fenton fait son droit à l’université de Londres, mais se tourne vers la peinture vers 1841-1843 à Paris dans l’atelier de Paul Delaroche qui, pressentant l’importance de la photographie, aurait dit : « A partir d’aujourd’hui, la peinture est morte ». Fenton y côtoie Gustave Le Gray, Henri Le Secq et Charles Nègre, élèves de Delaroche qui, comme Fenton, délaisseront la peinture pour la photographie comme technique d’expression artistique. Revenu en Angleterre, Fenton expose ses tableaux à la Royal Academy de 1849 à 1851 sans succès, puis s’inscrit au barreau, mais n’exerce pas. En 1852, il se rend en Russie et expose ses photos de Russie en décembre 1852. Premier secrétaire de la Royal Photographic Society dès juin 1852, Fenton participe en janvier 1854 à l’organisation de la première exposition où six de ses vues de Russie sont acquises par la reine Victoria et le prince Albert. Devenu en 1850 le photographe officiel du British Museum, il reçoit en 1854 de la reine Victoria commande de portraits du prince Albert, d’ellemême et des enfants royaux. William Agnew envoie Fenton en Crimée réaliser des images destinées aux peintres ou aux graveurs et lithographes. Le marchand Ernest Gambart avait ainsi envoyé en Crimée de janvier à avril 1855 le peintre Edward Armitage (1817-1896) qui réalisa des toiles de la bataille d’Inkermann et de la charge de la Brigade Légère, exposées au printemps 1856 à Londres chez Gambart, tandis que la galerie P. & D. Colnaghi avait missionné William Simpson pour préparer une quarantaine de lithographies du conflit. Amateur éclairé, Fenton ne pratique la photographie qu’une dizaine d’années, entre 1852 et 1862, comme son ami Gustave Le Gray, autre peintre qui comme lui utilise la photographie à des fins de création artistique, puis l’abandonne quand elle devient une simple technique de reproduction commerciale. Outre ses photos de Crimée, Roger Fenton a produit des vues d’architecture, des scènes de genre, des portraits (de la famille royale britannique, notamment), et des natures mortes de fruits et de gibiers. C’est l’un des plus grands photographes anglais des années 1850.

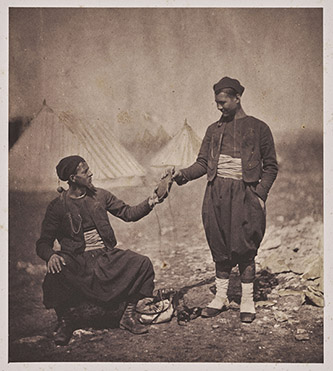

LA GUERRE DE CRIMÉE ET LA PHOTOGRAPHIE

Quinze ans après son invention en 1839, la photographie intervient pour la première fois dans le domaine militaire, accompagnée d’autres technologies nouvelles comme le télégraphe, la marine à vapeur et un armement plus perfectionné. La technique de la photographie n’est pourtant pas adaptée à ce domaine nouveau : les appareils sont lourds, la chimie complexe à gérer sur le terrain, les temps de pose trop longs ne permettent pas de rendre compte des combats. Il faut utiliser un laboratoire ambulant pour développer rapidement les clichés, et être assisté : l’Anglais Roger Fenton travaille avec Marcus Sparling, son compatriote James Robertson avec Felice Beato, le Français Jean-Baptiste Durand-Brager avec Lassimone, le colonel français Jean-Charles Langlois avec Léon Méhédin. Les conditions météorologiques sont difficiles en Crimée : forte chaleur l’été, froid et intempéries l’hiver. Si la photographie est censée par nature transcrire fidèlement la réalité, la technologie rudimentaire et la météorologie exécrable ne permettent de donner qu’une image partielle de la guerre. Les photographes de la guerre de Crimée montrent ainsi une guerre propre : on ne voit ni blessés, ni malades, ni morts, à la fois pour des raisons éthiques, mais aussi pour des motifs politiques. Fenton pour l’Angleterre, le colonel Langlois pour la France, doivent donner à une opinion publique très hostile au conflit une image positive de la guerre que l’aspect incontestable de la photographie doit conforter. Les photographes de la guerre de Crimée ne montrent aucune scène de combat ni aucune action militaire : qu’ils soient français ou anglais, les différents reportages montrent les lieux et les hommes (soldats, mais surtout officiers) au repos dans le camp. Les sites sont photographiés de haut, pour permettre de comprendre la topographie des lieux dans un contexte militaire. Les premiers panoramas sont réalisés en juxtaposant deux, trois ou quatre clichés, ainsi La vallée d’Inkermann est composée de trois prises de vues distinctes. Rares sont donc les scènes historiques ; proches des officiers d’état-major français et anglais, Fenton assiste avec son appareil au conseil de guerre du 7 juin 1855 qui décide de l’attaque du Mamelon Vert – ou plus probablement reconstitue la scène le lendemain avec la complicité des participants. Le reportage de Fenton est aujourd’hui le plus important ensemble de photos de la guerre de Crimée qui soit parvenu jusqu’à nous, mais il n’est pas le premier. Le gouvernement anglais avait envoyé en Crimée début 1854 plusieurs photographes dont Richard Nicklin associé aux militaires Pendered et Hammond, mais ils firent naufrage à bord du Rip Van Winckle à Balaklava le 14 novembre 1854 et disparurent corps et biens. Une seconde équipe militaire fut formée par Brandon et Dawson au printemps 1855 sous l’autorité de John Mayall, mais les photos envoyées en Angleterre ne furent ni exposées ni publiées et s’effacèrent rapidement. Avant même que la guerre n’ait atteint la Crimée, le photographe de Bucarest Carol Pop de Szathmari (1818- 1887) avait photographié l’armée russe qui ravagea Valachie et Moldavie en juin 1853 ; il exposa à Paris à l’Exposition Universelle en juin 1855, selon le journal La Lumière. Arrivé en Crimée peu après le départ de Fenton, l’anglais James Robertson réalisa en un an une soixantaine de vues de Sébastopol en ruines, complétant la mission de Fenton.

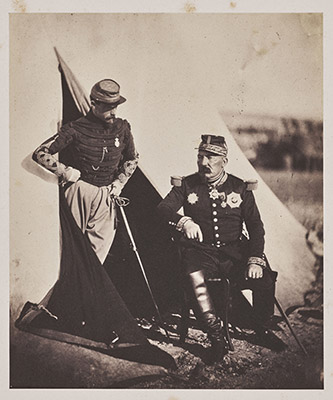

LA MISSION DE FENTON EN CRIMEE (MARS-JUIN 1855)

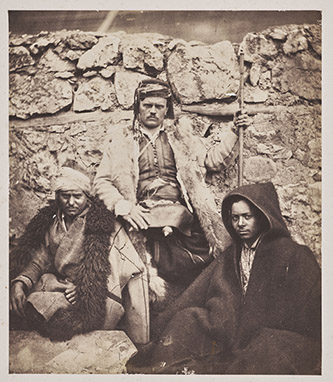

Fin 1854, Roger Fenton reçoit la commande des éditeurs de Manchester Thomas Agnew & Sons d’aller en Crimée où une guerre très impopulaire avait commencé sept mois plus tôt, et dont les combats les plus marquants ont déjà eu lieu, à l’Alma et à Inkermann notamment. Après trois mois et demi de séjour, il repart avant la prise de Sébastopol. Néanmoins il est le premier photographe à avoir « couvert » dans la durée un conflit armé. Sa mission principale est de ramener les portraits des personnalités qui comptent dans cette guerre pour que le peintre Thomas Jones Barker (1815-1882) puisse les utiliser dans un tableau (Londres, coll. privée) dont la composition rappelle les panoramas : c’est pourquoi Fenton diversifie au maximum les attitudes de ses modèles que Barker reprendra très exactement pour la plupart. Les photographies se répartissent en deux groupes, les portraits d’officiers et les vues des principaux sites qui serviront de fond au tableau. Ce reportage, le plus connu de Fenton, donne une image adoucie d’une guerre sanglante : c’est presque un reportage de propagande qui pose pour la première fois la question de la véracité de la photographie. Dès l’automne 1854, Fenton se prépare à affronter les conditions de travail difficiles qui l’attendent en Crimée. Il achète à un marchand de vin de Cantorbery un camion à chevaux qu’il transforme en chambre noire ambulante pour préparer les plaques de verre au collodion humide et pour assurer les développements sur place en laboratoire, immédiatement après la prise de vue. Les temps de pose sont encore très longs, de 3 à 20 secondes dans des conditions climatiques normales, ce qui n’est pas le cas en Crimée. Le 20 février 1855, Fenton s’embarque, passe par Gibraltar et Malte où il achète les trois chevaux destinés à tirer le photographic van. Arrivé le 7 mars en Crimée à Balaklava avec ses deux assistants, Marcus Sparling et William, Fenton apporte sept cents plaques de verre de trois formats différents, cinq chambres photographiques de tailles différentes, et divers produits chimiques, soit au total trente-six caisses de matériel. Son séjour à Sébastopol est connu par son récit publié dans la Revue Photographique du 5 février 1856, et par sa correspondance avec sa femme et son éditeur William Agnew publiée par Gernsheim en 1954. Dès son arrivée au port de Balaklava le 7 mars, Fenton découvre à la vue des chevaux les grandes privations endurées par l’armée durant l’hiver, décrivant Balaklava comme un « chaos » et le plus vilain endroit qu’il ait jamais connu. La question du débarquement du camion se pose : il faut le transporter du navire jusqu’au port de Balaklava qui est mal équipé. Ayant amadoué les militaires qui lui mettent à disposition les manoeuvres croates pour décharger, il installe ses chevaux dans l’écurie du chemin de fer. Le 15 mars, il commence à prendre des vues du port et de la poste qui a été bombardée. En avril, il s’avance près du front jusqu’aux quartiers généraux et réalise un extraordinaire panorama du site en onze prises de vues juxtaposées. Jusqu’au début du printemps, les conditions techniques sont bonnes, les temps de pose sont de dix à vingt secondes, il prend des photographies presque instantanées. En mai, il tente une courte expédition jusque dans la vallée d’Inkermann dont il réalise un panorama en trois prises de vues, mais l’aventure est risquée : l’artillerie russe prend son camion photographique pour du matériel militaire ; devenu une cible vivante, Fenton doit battre en retraite. La saison s’avançant, la lumière devient trop forte, or Fenton ne peut mesurer la lumière solaire ni le temps d’exposition nécessaire. En mai-juin, la forte chaleur interdit les prises de vues après huit ou neuf heures du matin : le collodion humide sèche trop vite sur la plaque de verre, et il devient difficile de l’étendre uniformément. Fenton doit changer plus souvent ses bains de nitrate d’argent et se procurer les matières premières auprès du médecin chef. Des altérations apparaissent sur les négatifs, dues, semble-t-il, aux impuretés du verre, exacerbées par la chaleur. Le camp est infesté de mouches qu’il faut chasser du laboratoire avant de préparer les plaques de verre au collodion humide. Dès lors, ne pouvant faire de vues extérieures, Fenton se consacre à exécuter la commande reçue d’Agnew : il réalise les portraits des principaux responsables militaires des armées alliées qu’il fait poser vers quatre ou cinq heures du matin, avant la forte lumière et la forte chaleur (Pélissier lui fixe rendez-vous à quatre heures et demie du matin). Francophone, Fenton se lie avec les chefs d’état-major français et anglais et réside au quartier général. Sentant sa santé s’altérer, il est témoin de l’attaque du Mamelon Vert par les Français. Proche de l’Etat-major, il photographie le conseil de guerre qui décide l’attaque du Mamelon Vert vers cinq heures du matin, ou plus probablement fait rejouer la scène le lendemain de l’événement le 8 juin 1855, date portée sur l’image. Après plusieurs mois de séjour, le reporter de guerre est lié à de nombreux officiers, parmi lesquels son beau-frère qui est blessé à l’attaque du Redan ; il le veille toute la nuit, entendant gémir dans la tente voisine le commandant de la compagnie d’assaut qui meurt dans la nuit ; il enterre le lendemain trois des cinq officiers avec qui il dînait la veille. Très éprouvé par cet épisode, déprimé et fiévreux, Fenton reste encore en Crimée dans l’attente de la prise de Sébastopol que l’on supposait imminente, puis quitte la Crimée le 26 juin après trois mois et demi de séjour, avant que n’éclate l’épidémie de choléra qui allait coûter la vie à Lord Raglan, commandant en chef des troupes anglaises. Revenu en Angleterre le 11 juillet, il réalise en studio les photographies des officiers rentrés de Crimée, y ajoutant sa propre photo en zouave. Fenton a réalisé en Crimée 700 prises de vues, selon son rapport à la Photographic Society, mais la presse mentionne seulement 360 clichés publiés. Sans doute bon nombre de plaques furentelles brisées durant le voyage de retour, et certaines prises de vues ont pu être jugées insuffisantes en qualité par Fenton lui même. Il explique dans ses lettres que certaines photos prises sous le feu ennemi, ou avec une lumière insuffisante, ou par grand vent, ont été altérées. Confrontées au récit de son séjour en Crimée, les photographies de Roger Fenton surprennent par leur sérénité : on ne ressent pas l’angoisse et l’émotion présentes dans ses lettres, car il ne montre aucune action militaire ; l’on voit tout au plus un bataillon formant le carré, mais ce n’est pas pour l’attaque, et si l’on croit voir de la fumée, ce n’est que le sirocco soufflant sur le sable du désert. Les portraits d’officiers réalisés dans le camp dominent la production. Fenton joue sur la multiplicité ethnique des troupes alliées, fait poser les manoeuvres croates, les Egyptiens d’Ismaïl Pacha, ou les tirailleurs algériens venus d’Afrique du Nord. Les scènes de camp sont parfois un peu apprêtées et paraissent artificielles : une cantinière feint de soigner un blessé au pansement immaculé. Fenton ne montre rien de choquant ni de violent, ses photos devant servir à illustrer un panorama historique avec les figures des principaux responsables. Ce premier reportage de guerre donne une image aseptisée d’un siège terriblement meurtrier bien que victorieux.

LE DUC D’AUMALE ET LES PHOTOGRAPHIES DE CRIMEE DE FENTON

Vainqueur en 1843 de la smala d’Abd el-Kader et gouverneur de l’Algérie en 1847, Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), alors exilé à Londres depuis la révolution de 1848, ne pouvait qu’être intéressé par les épreuves de Fenton où il retrouvait ses compagnons d’armes de l’armée d’Afrique, Bosquet ou Pélissier, et sélectionna dans sa souscription les portraits des militaires français qui prédominent sur les Anglais. « Sa pensée attentive accompagne sur les rivages de Crimée l’armée française », comme l’écrit Ernest Daudet, citant une lettre d’Aumale écrite le 9 août 1855 à Chabaud de La Tour : « La guerre de Crimée absorbe en ce moment toute l’attention, et je fais un peu comme tout le monde ; je ne pense qu’à cela. Vous qui nous connaissez, vous devez comprendre ce que nous souffrons en assistant de si loin à ces batailles livrées sans nous, en voyant nos soldats se couvrir de gloire, nos amis tomber sans que nous soyons là. J’ai tout supporté en philosophe depuis 1848 : mais cette épreuve-ci a passé mes forces ; l’exil n’a pas changé mon coeur ; il est inséparable du drapeau. Il y aurait cependant beaucoup à dire sur l’expédition de Crimée. Je crois, quoi qu’on en dise, que le commandement local a fait à peu près ce qu’il pouvait ; l’armée a fait peut-être plus qu’on ne pouvait attendre ; jamais la France n’en a eu de meilleure. Mais tout le monde est-il aussi à l’abri de la critique ? Ce n’est pas à moi qu’il appartient de prononcer. Le détail du siège de Sébastopol doit vivement vous intéresser. Mon Dieu ! que j’aimerais à en causer avec vous, car, malgré tout, je suis soldat dans l’âme . » Le duc d’Aumale acquit au total quarante-cinq épreuves de Fenton par souscription de novembre 1855 à mars 1856. La facture du 10 février 1856 en mentionne cinquante et une, certaines en double ou triple exemplaire, car sans doute destinées à être offerts ; l’album de souvenirs de sa mère la reine Marie-Amélie contient six épreuves de Fenton, dont les modèles étaient connus de la famille d’Orléans, ainsi que des zouaves et chasseurs d’Afrique. Cet achat par souscription est contemporain de l’acquisition par le duc d’Aumale des Marines de Gustave Le Gray (1856) et des clichés par Louis-Remy Robert des porcelaines de Sèvres exposées à Paris à l’Exposition Universelle de1855. Ce premier reportage de guerre de l’histoire de la photographie figure donc parmi les photographies les plus anciennement acquises par le duc d’Aumale, qui légua en 1884 Chantilly et ses collections à l’Institut de France pour créer le musée Condé. L’intérêt du duc d’Aumale pour la photographie venait en partie de ses liens étroits avec le couple royal britannique, mais aussi de son amitié avec le comte Joseph Vigier : photographe amateur, ce condisciple du duc au collège Henri IV lui avait fait connaître et apprécier cet art naissant, réalisant dès 1852 des portraits des Orléans en exil. En 1863, le duc devait recevoir quelques photographies de la guerre de Sécession à laquelle participèrent ses neveux le comte de Paris et le duc de Chartres.