🔊 “Rêve d’Egypte” au Musée Rodin, Paris, du 18 octobre 2022 au 5 mars 2023

“Rêve d’Egypte“

au Musée Rodin, Paris

du 18 octobre 2022 au 5 mars 2023

PODCAST – Interview de Bénédicte Garnier, responsable de la collection d’antiques de Rodin, et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 17 octobre 2022, durée 8’53.

© FranceFineArt.

©Anne-Fréderique Fer, présentation presse, le 17 octobre 2022.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Bénédicte Garnier, responsable de la collection d’antiques de Rodin

Pour la première fois, le musée Rodin présente la relation de Rodin à l’art égyptien. L’exposition dévoilera un Rodin égyptien, se nourrissant d’une Égypte rêvée, fantasmée puis collectionnée.

« Plus que tout, l’Egyptien m’attire. Il est pur. L’élégance de l’esprit s’enguirlande à toutes ses oeuvres. » Auguste Rodin, Les Cathédrales de France, Armand Colin, Paris, 1914.

« RÊVE D’ÉGYPTE » : RODIN L’ÉGYPTIEN

Cet automne le musée Rodin révèle la remarquable collection égyptienne du sculpteur, composée de plus de mille oeuvres de l’époque pré-pharaonique à l’époque arabe. L’exposition Rêve d’Égypte présente un parcours de plus de 400 objets, tous restaurés pour l’occasion, qui mêle collection et oeuvres d’Auguste Rodin, sculptures et dessins, ainsi que des archives et photographies pour mettre en contexte ses « amis de la dernière heure », comme l’artiste aimait à appeler les antiques qu’il chérissait. Elle évoque aussi la résonnance de l’art égyptien dans l’oeuvre de Rodin, à travers ses recherches sur la représentation du corps humain, la simplification des formes, le fragment ou la monumentalité — ainsi le Monument à Balzac (1898) dont il disait « Le Balzac est le Sphinx de la France ». Il s’agit plus pour le sculpteur d’« être égyptien » que d’être inspiré par l’art égyptien. L’exposition bénéficie de prêts majeurs du musée du Louvre, du musée d’Orsay, du musée Bourdelle et de collectionneurs privés.

UNE COLLECTION D’ARTISTE MISE EN SCÈNE

Auguste Rodin n’a cessé d’étudier les arts du passé. S’il regardait vers la Grèce, l’Asie ou le Moyen-Âge, il s’est aussi passionné pour l’Égypte et a réuni une collection exceptionnelle, en nombre et en qualité. Entre 1893 et 1917, Auguste Rodin rassemble dans sa villa de Meudon environ mille objets égyptiens qu’il mêle aux sculptures de son atelier. À partir de 1908, et plus encore en 1911-1912, il s’entoure d’oeuvres monumentales et prestigieuses pour les exposer dans l’hôtel Biron à Paris, en préfiguration du futur musée Rodin. Il se fournit auprès d’antiquaires parisiens et de marchands installés au Caire. L’exposition est composée de séquences alternant l’atelier égyptien de Rodin et son musée égyptien, à la villa des Brillants à Meudon puis à l’hôtel Biron. Le parcours ouvre aussi des fenêtres sur l’Égypte ; elles font surgir des figures de passeurs, écrivains, artistes, antiquaires et égyptologues, qui guidèrent l’artiste vers l’Égypte en le nourrissant de sources visuelles, de récits ou d’objets La constitution de la collection de Rodin révèle ainsi l’histoire du marché de l’art et des antiquaires de cette époque. Cette exposition prolonge celles que le musée a consacrées aux rapports de l’artiste avec les arts du passé : Rodin — La lumière de l’Antique (Arles, musée de l’Arles antique, 2013), Rodin and the ancient Greece (Londres, British Museum, 2018) ou Rodin — Displacements (Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek, 2021). Elle s’inscrit dans le programme de commémorations de l’année Champollion, organisé sous l’égide de France Mémoire.

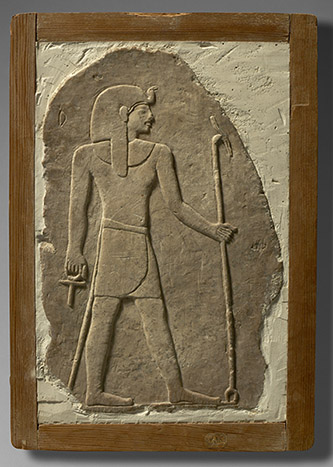

LA RECHERCHE AU MUSÉE RODIN : LE PROGRAMME « RODIN ET L’ART ÉGYPTIEN »

L’exposition met en lumière une collection exceptionnelle, désormais accessible sur un site dédié. Ce site est le fruit d’un programme de recherche multidisciplinaire de quinze ans, à l’initiative de Bénédicte Garnier, responsable de la collection d’antiques de Rodin et commissaire de l’exposition, et Nathalie Lienhard, responsable de la bibliothèque du Centre de recherches égyptologiques de la Sorbonne, avec le soutien d’un comité scientifique et la participation de jeunes étudiants et chercheurs. L’étude et la publication en ligne de la collection égyptienne d’Auguste Rodin ont été réalisés en partenariat avec le Centre de Recherche Égyptologique de la Sorbonne (cres), le Centre de recherche et de restauration des musées de France (c2rmf), le musée du Louvre et l’Université de Paris-Nanterre, avec le soutien du Ministère de la Culture. La collection est constituée de 87 reliefs provenant d’éléments d’architecture, parois de tombe, parois de temple, 14 stèles funéraires, 288 statues et statuettes, 30 modèles de sculpteur, 32 éléments de sarcophages, de cercueils et masques, 144 objets divers, reliquaires, ex-voto, ouchebtis, Ptah-Sokar-Osiris, amulettes, vases canopes, etc., 143 vases en pierres et en terre cuite, 103 tissus et 283 plaquettes et objets en os. Soit 1124 objets au total.

La collection égyptienne est en open accès sur le site http://www.egypte.musee-rodin.fr

#Catalogue Coédition Musée Rodin/In Fine

Parcours de l’exposition

Auguste Rodin, pétri de culture gréco-romaine, se passionne pour l’art égyptien assez tardivement. Né en 1840, il vit à Paris, l’une des capitales de l’égyptomanie. Il y visite les Expositions universelles et admire, au musée du Louvre, les découvertes de la nouvelle science de l’égyptologie. Avant 1870, l’Égypte apparaît par petites touches dans son art, avec des thèmes empruntés à l’orientalisme. Puis vers 1880, Rodin est tenté par l’iconographie égyptisante véhiculée par le symbolisme. A partir de 1890, il commence à collectionner des antiquités égyptiennes. Cette passion dure jusqu’à la Première Guerre mondiale et l’artiste réunit plus de mille objets, de l’époque prédynastique à l’époque arabe ; ceux-ci rejoignent sa collection personnelle, riche de six mille cinq cents « antiques ».

Dans les mêmes années, l’Égypte transparaît dans les dessins et sculptures de Rodin, par réminiscence formelle ou iconographique. Il ne s’agit pas de copier des motifs mais d’intégrer peu à peu la leçon de l’art égyptien qui est, selon ses termes : « hiératique, farouche et rude, élégance de l’esprit, harmonie de la forme et simplicité des lignes, accentuation des contours essentiels ou émotion religieuse ». Il y trouve ce qu’il recherche, « un type éternel ». Le sculpteur se veut « égyptien », comme il s’espère parfois « grec » ou « japonais », dans sa quête de la nature et de la vie. En retour, ses oeuvres deviennent pour les égyptologues des exemples de compréhension de l’art égyptien, un art qui a su saisir le modèle en abandonnant l’idée de perspective. L’exposition permet de découvrir le premier musée égyptien que le sculpteur rassemble à Meudon, l’impact de cet art sur sa création, puis, après 1910, l’importance grandissante de l’art égyptien dans sa collection, dans son oeuvre et dans la création du musée Rodin.

La première collection à Meudon

Rodin développe sa collection égyptienne dès 1893 dans sa maison de Meudon, privilégiant, jusqu’en 1910, les objets de petites dimensions. Ce premier ensemble de près de 550 numéros, est exposé dans toutes les pièces de la villa des Brillants, mais aussi dans ses différents ateliers, disséminés à travers le jardin. Les objets sont présentés dans des vitrines, sur des sellettes ou gaines de sculpteur, à la manière de l’atelier, souvent mélangés à ses autres antiques et à ses propres oeuvres. Pour ses visiteurs, il sort des vitrines les petits animaux de bronze ou de bois qu’il aime caresser ou commenter et qu’il fait photographier pour les diffuser dans des revues. Le sculpteur admire leur aspect fragmentaire et la simplicité de leur forme. Dans la solitude de l’atelier, il dialogue avec eux et les perçoit en parfaite résonance avec la nature environnante. Les feuilles des arbres deviennent pour lui de petites momies et les images de ces objets se superposent dans son esprit à celles du musée imaginaire et du modèle vivant. Le poète Rainer Maria Rilke les découvre en 1905 : « Et tout cela, maisons, couloirs, ateliers, jardins : plein d’admirables antiques, frayant avec ses oeuvres comme avec leurs seuls parents… Lui, plein de joie, caresse les belles épaules, les belles joues, et déchiffre de loin, sur leurs lèvres, l’indicible ».

L’atelier égyptien

Dès les années 1890-1900, l’Égypte surgit dans l’oeuvre de Rodin, non plus sous l’influence du symbolisme, de l’égyptomanie ou de l’égyptologie, mais plus invisible, dans le souvenir intériorisé d’un savoir ancien. Dans l’atelier, ses oeuvres dialoguent désormais avec les antiques de sa collection et de son musée imaginaire. Les mots Égypte, pyramide, sphinx, momie, Cléopâtre, Memnon, Isis ou adorante apparaissent sur ses sculptures et ses dessins, réalisés pourtant d’après le modèle vivant et non d’après des antiques. Ces annotations renvoient à sa connaissance de l’art égyptien, qui transparaît par la couleur autant que le trait. Rodin s’inscrit ici dans une tradition antique que l’on reconnaît. S’il ne travaille pas d’après un modèle sculpté, comme l’artiste égyptien, il crée des statues ou des dessins-modèles qu’il duplique et individualise par l’annotation et l’assemblage. En miroir des oeuvres égyptiennes vues au Louvre ou des antiques de sa collection, Rodin décline ses recherches sur le corps, tour à tour invisible, replié, multiplié, aux fragments assemblés, ouvert ou synthétique. Il utilise aussi des vases égyptiens en terre cuite ou en albâtre qu’il assemble à ses propres sculptures en plâtre. Il associe ainsi l’image du vase à celle du corps humain, reprenant une idée développée depuis l’antiquité et reprise au XIXème siècle.

Le musée égyptien à l’hôtel Biron

Dès 1909, Rodin envisage de donner à l’État français son oeuvre, ses collections et sa villa de Meudon, à condition qu’un musée Rodin soit créé à l’hôtel Biron. Il se met à acheter avec frénésie une seconde collection égyptienne, avec des sculptures plus grandes et de meilleure qualité, au même titre que des oeuvres asiatiques ou médiévales, pour son futur musée. Chez lui, comme chez les archéologues et historiens de l’art des années 1910, l’antiquité gréco-romaine, avec ses critères de beauté et de proportions, n’est plus prédominante. Rodin souhaite un musée à dimension universaliste et pédagogique, pour l’apprentissage des jeunes artistes, qui donne à voir les arts du passé en résonnance avec son oeuvre. Il place la sculpture égyptienne dès la première salle du parcours pour souligner ses sources les plus anciennes, puis la dissémine dans les autres salles où sont déjà réunies, en 1913, plus de 450 objets égyptiens. Ce regard rétrospectif de l’artiste sur l’ensemble de son oeuvre éclaire ses dernières recherches sur l’essence de la figure humaine et la simplification des formes dans les années 1910-1914. « Tout est de Rodin. » disait le critique Julius Meier-Graefe. « Il n’y a pas ici une seule forme des Anciens, aucune oeuvre qui pourrait être la leur. » La dernière Égypte de Rodin s’inscrit dans le courant des modernités, entre réminiscence, symptôme et transmission, à côté des jeunes artistes contemporains et parfois à travers eux : Aristide Maillol, Henri Matisse, Constantin Brancusi ou Jacques Lipchitz. Tandis que d’autres regardent déjà vers les arts africains ou océaniens, l’Égypte est la dernière passion de Rodin.