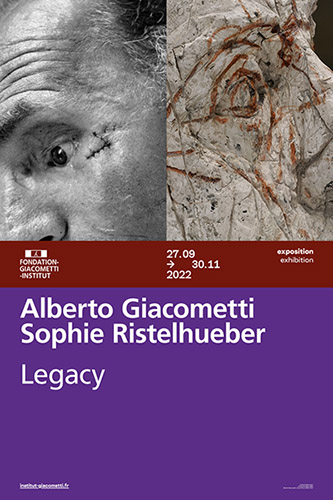

🔊 “Alberto Giacometti / Sophie Ristelhueber. Legacy” à l’Institut Giacometti, Paris, du 27 septembre au 30 novembre 2022

“Alberto Giacometti / Sophie Ristelhueber. Legacy“

à l’Institut Giacometti, Paris

du 27 septembre au 30 novembre 2022

PODCAST – Interview de Hugo Daniel, responsable de l’École des Modernités, chargé de mission curatoriale et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 26 septembre 2022, durée 18’25.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaire :

Hugo Daniel, responsable de l’Ecole des Modernités, chargé de mission curatoriale.

Présentée cet automne à l’Institut Giacometti, l’exposition « Legacy » fait dialoguer des oeuvres anciennes inédites et de nouvelles productions de Sophie Ristelhueber avec un ensemble d’oeuvres d’Alberto Giacometti. Reconnue mondialement pour son travail photographique sur la guerre, l’artiste propose ici une réflexion tout aussi importante, mais moins connue du public, autour des traces de la mémoire familiale inscrites dans les lieux et objets de réminiscence.

Ristelhueber retient dans l’oeuvre de l’artiste suisse le rôle persistant de la constellation familiale et de l’environnement de son enfance, en sélectionnant une galerie de portraits peints et un ensemble de têtes en plâtre de sa famille, réalisés à différents moments. Donnant pour la première fois à voir à l’Institut l’importance de la peinture dans l’oeuvre de Giacometti, cette présentation de nombreux portraits de la famille et de proches permet de saisir la force et la singularité de ces oeuvres de l’intimité.

À la maison de Stampa, village d’origine de Giacometti avec lequel il conserva un lien toute sa vie, Riestelhueber associe sa propre maison familiale de Vulaines, qui fut le théâtre de son enfance et le sujet de multiples séries photographiques empreintes de fascination et de mélancolie. Situées à l’articulation de l’intime et du public, de la mémoire et de l’oubli, ces traces incarnent à elles seules l’histoire personnelle de Giacometti, comme les souvenirs de Ristelhueber.

La correspondance entre l’expérience individuelle et la condition humaine, qui sous-tend l’oeuvre des deux artistes, est mise en scène dans un face-à-face saisissant organisé entre la série photographique que Ristelhueber a réalisée à l’hôpital sur des corps réparés et les sculptures scarifiées de Giacometti.

Dans ces photographies de visages, comme dans une série d’images nouvelles captant l’intensité des petites têtes sculptées par Giacometti, Sophie Ristelhueber revisite l’un des sujets fondamentaux de l’artiste moderne, l’ambivalence entre la vie et la mort dans la représentation artistique.

#GiacomettiRistelhueber

Pour accompagner l’exposition, un catalogue co-édité par la Fondation Giacometti, Paris et FAGE éditions, est disponible. Cet ouvrage richement illustré permet de saisir la force de ces oeuvres de l’intimité. Dans une approche teintée de mélancolie, Ristelhueber revisite l’un des sujets fondamentaux de l’artiste moderne, l’ambivalence entre la vie et la mort dans la représentation artistique.

Présentation de l’exposition

L’exposition « Legacy » fait dialoguer des oeuvres anciennes inédites et de nouvelles productions de Sophie Ristelhueber avec un ensemble d’oeuvres d’Alberto Giacometti. Ristelhueber propose une réflexion autour des traces de la mémoire familiale inscrites dans les lieux et objets de réminiscence. Le rapprochement de ces oeuvres de l’intimité a ainsi pu être mis en lumière en tirant parti des spécificités de l’Institut, espace d’exposition à l’opposé de la neutralité du White cube. Dans une approche teintée de mélancolie, Ristelhueber revisite l’un des sujets fondamentaux de l’artiste moderne, l’ambivalence entre la vie et la mort dans la représentation artistique.

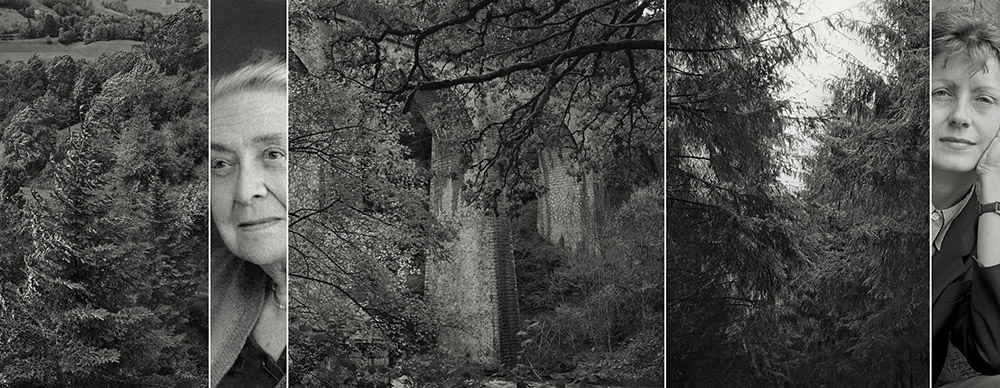

LEGACY, 2022

Legacy, qui a donné son titre à l’exposition, est comme une rêverie à partir de Stampa, le lieu d’enfance de Giacometti. La photographie, subdivisée en un polyptyque, entremêle des paysages tirés d’un travail précédent (les photographies réalisées entre 1984 et 1986 pendant une mission photographique de La Datar) et deux portraits photographiques qui les percent comme une meurtrière : l’un de l’artiste, l’autre de sa grand-mère paternelle. La juxtaposition d’images a priori disparates est un principe récurrent dans l’oeuvre de Ristelhueber. Elle sert ici une réflexion sur la mémoire familiale, que le titre anglais souligne : plus que le terme français d’« héritage », « legacy » évoque les aspects immatériels de la transmission familiale.

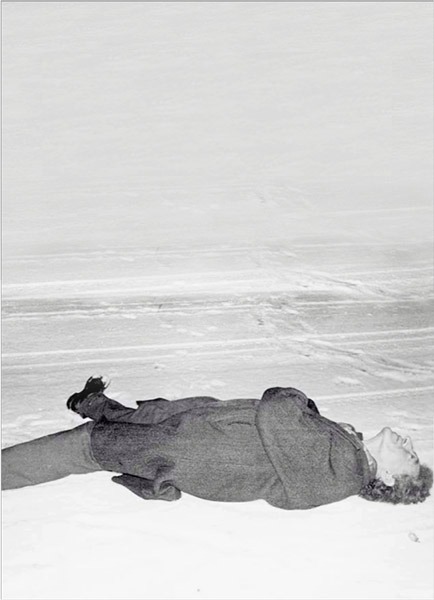

EVERY ONE #13, 1994

Comme Ristelhueber, Giacometti prélève des fragments du réel pour travailler avec la mémoire et la métaphore. Ainsi, les cicatrices d’Every One (1994) évoquent l’ambiguïté d’une violence réparatrice. En abordant par détour d’autres cicatrices faites en Yougoslavie, elles autorisent un hommage discret aux victimes de la guerre. De même chez Giacometti, les fragments de corps, la tête ou la main, sont souvent des métaphores à registres multiples.

VULAINES I, 1989

Vulaines, Stampa : deux artistes hantés par le lieu de leur enfance. Dans les sept diptyques de Vulaines (1989), montages de photographies d’enfance et de vues d’intérieur de la maison familiale, la tension entre le cliché de l’enfance en noir et blanc et celui en couleurs souligne la fissure du temps, la béance du montage qui sépare les deux moments photographiques, restituant la brutalité du décalage entre la vue à hauteur d’enfant et celle de l’adulte. Ces installations photographiques, comme plus tard Les Barricades mystérieuses (1995), travaillent le matériau familial en mettant en jeu le souvenir et l’effet de la mémoire. Pour ce faire, Ristelhueber, comme Giacometti, passe par les interstices de la représentation, décale le regard en s’arrêtant sur des détails.

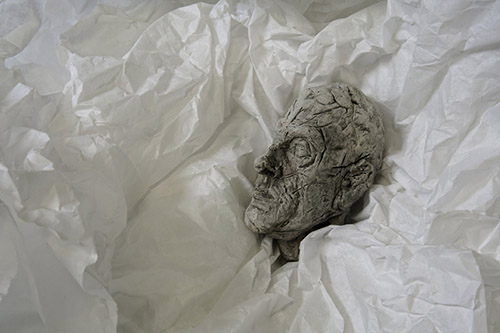

ALBERTO GIACOMETTI. TETE DE MARIE-LAURE DE NOAILLES, 1946 (2022)

Dans l’oeuvre de Giacometti, Ristelhueber a notamment prêté attention à la part intime : les portraits de la famille et dans l’oeuvre sculpté, les plâtres plutôt que les bronzes. Elle a ainsi été attirée par les petites têtes sculptées qu’elle a choisi d’exposer et de photographier couchées sur du papier de soie comme sur des oreillers. Elle les fait dialoguer avec une série de photographies antérieures qu’elle avait présentée en 1982 à la Biennale de Paris et qu’elle n’a jamais montrée depuis.

GRANDE TÊTE, 1958

Au début de l’année 1958, Giacometti réalise une série de sculptures en vue d’une exposition à la galerie Pierre Matisse de New York. Il sculpte plusieurs femmes de grande taille directement dans du plâtre frais, ainsi que cette tête, fixée sur un long cou. Elle présente un visage allongé dont la matière a été travaillée au canif avec une certaine violence. Les entailles profondes rappellent le tracé incisif des dessins de l’artiste que l’on retrouve aussi souvent dans sa peinture.