🔊 “Marronnage” L’art de briser ses chaînes, à la Maison de l’Amérique latine, Paris, du 12 mai au 24 septembre 2022

“Marronnage“

L’art de briser ses chaînes

à la Maison de l’Amérique latine, Paris

du 12 mai au 24 septembre 2022

PODCAST – Interview de Thomas Mouzard, anthropologue et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 11 mai 2022, durée 25’20.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaires : Geneviève Wiels et Thomas Mouzard

Artistes et photographes présentés : Sherley Abakamofou, Carlos Adaoudé, Franky Amete, Wani Amoedang, Antoine Dinguiou, Karl Joseph, Antoine Lamoraille, John Lie A Fo, Nicola Lo Calzo, Feno Montoe, Ramon Ngwete, Gerno Odang, Marcel Pinas, Pierre Verger.

À travers cette nouvelle exposition, « Marronnage, l’art de briser ses chaînes », la Maison de l’Amérique latine a souhaité mettre en valeur l’histoire, le patrimoine artistique et les productions plastiques de peuples d’origine africaine transportés de force en Amérique du Sud, et qui se sont structurés en sociétés issues de la fuite et du refus de l’esclavage.

Au Suriname et en Guyane française, où la forêt les a protégées, ces sociétés (les Saamaka, Dyuka, Paamaka, Boni-Aluku, Matawai et Kwinti) ont d’abord dû défendre leur liberté, puis se construire, se développer et la paix revenue, exprimer leur sens du beau, de la grâce : le moy. L’exposition s’attache à montrer la continuité et la créativité artistiques exprimées par les Noirs marrons, en présentant des objets produits dans la première moitié du XXe siècle, devenus collections de musée, et un aperçu des créations actuelles. Car contrairement à ce qu’ont pu penser certains ethnologues dans les années 1930, lorsqu’ils collectaient non pas des oeuvres d’art mais des pièces à « conviction » – des pièces d’études de peuples en voie de disparition – les Marrons ont continué de vivre à leur façon et de créer.

Ainsi les artistes, les tembeman, sculptent et peignent toujours. Sous leurs doigts, les objets du quotidien se transforment en oeuvres d’art (un peigne, un plat, une pagaie, etc.), ils sont fabriqués pour soi, offerts à l’autre, en particulier à la femme aimée, ou vendus. Les femmes confectionnent des capes, calimbés, foulards, en renouvelant constamment techniques et formes, selon une esthétique cependant bien identifiable. L’art dont il est question ici est un art d’émancipation autant que social qui célèbre les rencontres et qui parle d’amour.

À travers une importante sélection d’objets et d’oeuvres d’art, « Marronnage, l’art de briser ses chaînes » révèle la richesse des arts marrons dans leur vitalité et diversité, et contribue à faire connaître une population méconnue, tout en sensibilisant le public à une esthétique qui se réinvente et se joue des catégories : patrimoine / création, art / artisanat, arts premiers / art contemporain, etc.

L’exposition bénéficie du parrainage du peintre Hervé Télémaque, né à Port-au-Prince, fervent admirateur de la culture marronne qui a prêté pour cette occasion un imposant dyptique en ouverture de l’exposition.

Un choix d’objets et de photographies issues de plusieurs missions ethnographiques de la première moitié du XXe siècle a été prêté par le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac.

#catalogue Un ouvrage collectif autour de l’exposition, sous la direction de Geneviève Wiels & Thoma Mouzard a été publié à cette occasion, et coédité avec les Éditions LOCO. Préface de Christiane Taubira. http://www.editionsloco.com/Marronnage-l-art-de-briser-ses-chaines

L’exposition

Oeuvres de la première moitié du XXe [18 objets issus de trois collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac et 13 photographies, encore jamais exposés dans leur ensemble.]

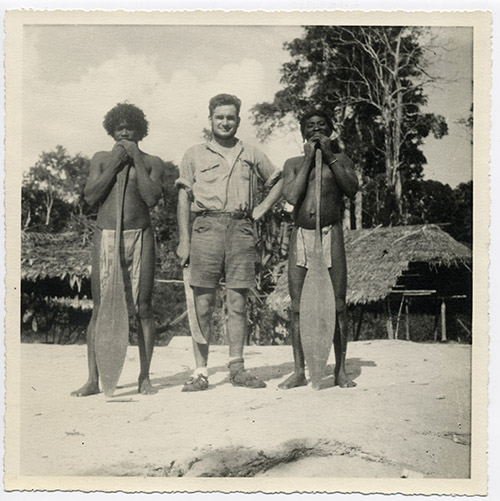

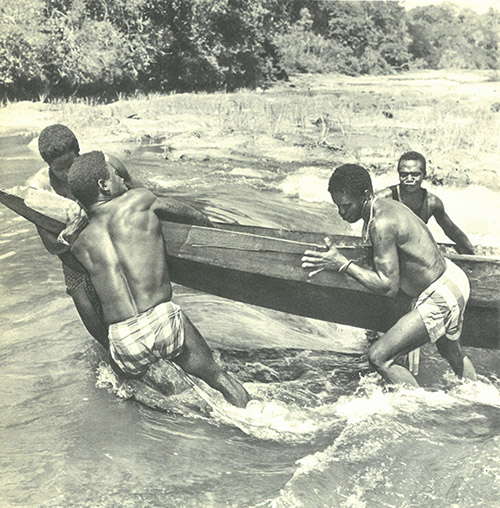

Dans les années 1930 le musée d’ethnographie du Trocadéro, créé récemment et dirigé par Paul Rivet – co-fondateur par ailleurs de la Maison de l’Amérique latine en 1946 – cherche des objets de qualité à placer dans ses vitrines pour tenir son rang parmi les musées ethnographiques du monde. Des missions sont organisées sur le Maroni en Guyane pour découvrir les peuples amérindiens et les sociétés marronnes. Des mécènes financent les voyages, des industriels et un directeur de magazine. Léon-Gontran DamasLéon-Damas,, poète, financé par Lucien Vogel du magazine «VU» part pour le Maroni en 1934. On ne sait pas grand chose de cette mission mais quelques beaux objets, dont un grand peigne, ont été rapportés et seront exposés. PaulPaul Sangnier a 21 ans lorsqu’il part en mission, financé par le musée, en 1938. C’est à lui qu’on doit la plus importante collection conservée au musée et rassemblée à Boniville sous le contrôle du Gran-Man Difou. Marc meurt trois mois après son retour, noyé dans la Dordogne. Des objets de cette expédition seront exposés et un film de 3 minutes montré au public, réalisé à partir de ses images et des documents de sa famille. Jean HuraultJean Hurault, cartographe, se déplace en Guyane de 1946 aux années 1960. Il devient ethnologue, filme et rassemble des objets anciens. Ces objets ont été déposés après son décès en 2005 au musée du quai Branly – Jacques Chirac et ils sont au nombre de 8 à être présentés dans cette exposition avec de nombreuses photographies.

Art (tembe) contemporain [13 peintures, 13 bas-reliefs, 5 sculptures (dont 3 créations originales), 30 peignes.]

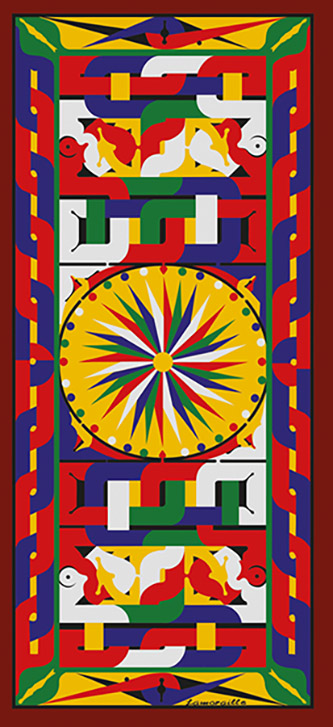

L’exposition exprime la vitalité des arts marrons de ces trente dernières années. Si les collectes des années 1930 ont eu pour effets d’anonymiser les artistes, les deux générations de créateurs réunis dans cette exposition peuvent se présenter eux-mêmes et exprimer, notamment via le catalogue, leur vision des arts marrons. Les oeuvres des peintres et sculpteurs suivants sont exposés : Antoine Lamoraille, Wani Amoedang, Feno Montoe, Antoine Dinguiou, Carlos Adaoudé, Franky Amete. Les deux dernières générations d’artistes mettent en évidence la continuité historique et la créativité permanente, notamment à travers la peinture sur toile apparue dans les années 1980.

Peinture contemporaine [Hervé Télémaque, John Li A Fo, Marcel Pinas]

Le grand peintre Hervé TélémaqueHervé Télémaque, né en 1937 à Port-au-Prince et vivant à Paris depuis 1961 a été mis à l’honneur par le Musée national d’Art moderne – Centre Pompidou lors d’une vaste rétrospective de son oeuvre en 2015. Fervent admirateur de la culture des Marrons et de leur art, il parraine non seulement cette manifestation à la Maison de l’Amérique latine, mais en est l’origine même. Il a créé pour cette occasion une oeuvre originale. Deux autres artistes de renommée internationale présenteront chacun une oeuvre en lien avec l’histoire, la culture ou l’art marron. Une façon de rapporter des points de vue artistiques sur les arts marrons. Le plasticien Marcel Pinas est né en 1971 à Pelgrimkondre, au nord est du Suriname, près de Moengo et de Moiwana, deux villages qui jouèrent un rôle si important dans la guerre civile (1986-1992). Son art parle de la destruction et de la reconstruction de la culture, dyuka en particulier. Il est fondateur du centre culturel dédié aux savoirs et cultures des Noirs marrons, le Tembe Art Studio (Moengo, Suriname). Le peintre, lithographe et sculpteur John Li A FoJohn Fo, formé aux Beaux-arts de La Haye dans les années 1970, est basé sur le plateau des Guyanes dont il croise les imaginaires culturels. Pinty girl, l’oeuvre encore jamais exposée qu’il présente s’émancipe encore un peu plus d’une filiation au mouvement Cobra cet « explorateur d’un mode spirituel sans frontières », tout en empruntant à la culture marronne qu’il considère comme faisant partie de la sienne.

Textile [15 pangi, des étoffes brodées, ou avec appliqués, principalement issus de la collection du Centre d’art et de Recherche de Mana.]

Le tembe ne se limite pas au travail des hommes (à partir du bois et de la peinture) car les productions des femmes, la confection de vêtements et la gravure sur calebasses, en représentent un aspect très actif et complémentaire. Sherley AbakamofouSherley Abakamofou expose l’une de ses oeuvres, réalisée au point de croix.

Photographie

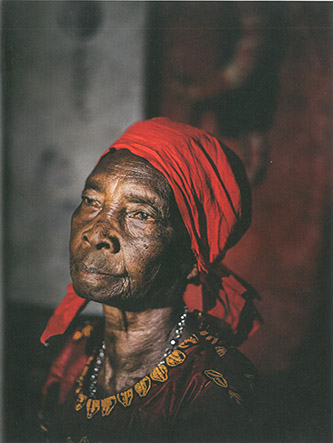

Les photographes Nicola Lo CalzoNicola Calzo, Gerno OdangGerno Odang, Ramon NgweteNgwete, Karl JosephKarl Joseph présentent chacun deux oeuvres en dialogue avec le travail photographique des ethnologues Jean-Marcel HuraultJean-Hurault (5 photos) et Pierre VergerPierre Verger (6 photos). Quelques photographies inédites prises dans le cadre du voyage d’André Schwartz-Bart André sur le Maroni en 1960 (prêt Simone Scwhartz-Bart) complètent la découverte de la vie dans les villages au cours de ces 70 dernières années.

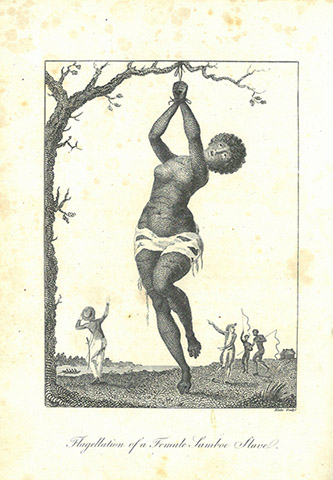

Iconographie

Les gravures du XVIIIe et du XIXe siècle vont illustrer la vie sur les plantations au Suriname et le comportement des maîtres envers les hommes et femmes mis en esclavage.

Ce sont les gravures de William BlakeWilliam Blake illustrant l’ouvrage de Jean-Gabriel StedmanJean-Stedman, capitaine anglais à la solde des Hollandais, venu lutter contre les Marrons, et 50 ans plus tard, les gravures de Pierre-Jacques Benoit, dessinateur belge, voyageur et naturaliste. Les ouvrages d’art dont ces gravures sont extraites, prêtés par Jean-Paul Duviols, sont montrés au public de l’exposition.