🔊 “L’aventure Champollion” Dans le secret des hiéroglyphes, à la BnF François Mitterrand, Paris, du 12 avril au 24 juillet 2022

“L’aventure Champollion“

Dans le secret des hiéroglyphes

à la BnF François Mitterrand, Paris

du 12 avril au 24 juillet 2022

PODCAST – Interview de Hélène Virenque, BnF, département Littérature et art et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 11 avril 2022, durée 19’08.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Vanessa Desclaux, BnF, département des Manuscrits

Hélène Virenque, BnF, département Littérature et art

Guillemette Andreu-Lanoë, directrice honoraire du département des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre

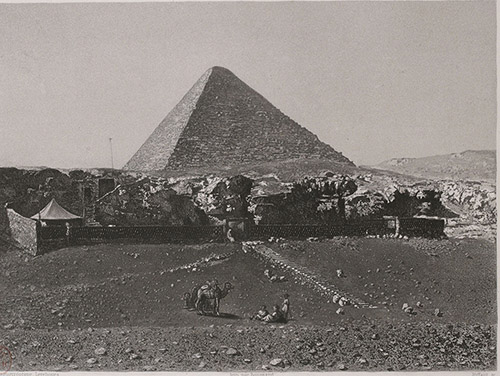

Connaître les noms des pharaons bâtisseurs des pyramides d’Égypte, déchiffrer les livres des morts retrouvés dans les tombeaux, lire la littérature la plus ancienne et comprendre les colonnes de hiéroglyphes gravés sur les temples, voilà ce que Jean-François Champollion (1790-1832) offre au monde, quand, à peine âgé de 32 ans, il expose son interprétation lumineuse du système graphique des Égyptiens anciens.

L’exposition que la BnF propose à l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes conduit le visiteur dans les pas du célèbre savant, à la découverte des techniques d’hier et d’aujourd’hui pour la compréhension des langues et écritures perdues. Près de 350 pièces – manuscrits, estampes, photographies, papyrus, sculptures, sarcophages – issues des collections de la BnF et de prêts exceptionnels viendront initier le public à la « méthode Champollion » et redonner vie à une civilisation qui fascine encore aujourd’hui.

L’exposition met en lumière non seulement le père de l’égyptologie mais aussi l’homme que fut Champollion, son ardeur, son immense curiosité, son tempérament, comme ses qualités littéraires. La question du déchiffrement – et pas uniquement celui des hiéroglyphes égyptiens – est universelle. En ce sens, l’exposition montre l’actualité de la démarche du savant et son influence jusqu’à nos jours. L’exposition établit des ponts avec la recherche actuelle menée sur les langues oubliées ainsi qu’avec des oeuvres contemporaines conservées à la BnF. S’adressant à tous les publics, elle offre un parcours spécifique destiné aux jeunes visiteurs et accessible au public mal voyant.

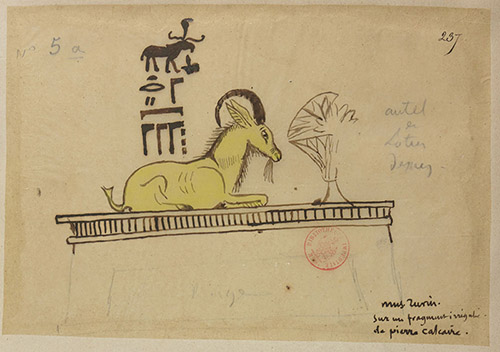

Manuscrits autographes de Champollion

La BnF conserve dans ses collections 88 volumes de notes et de dessins de la main de Champollion. Ces documents souvent inédits laissent entrevoir le génie, l’intuition, la personnalité et le travail encyclopédique de Champollion, qui oeuvra à faire connaître la grandeur de cette Égypte tant admirée. Ces volumes constituent le coeur d’une exposition guidant le public au plus près du travail du déchiffreur et de la fabrique d’une science naissante : l’égyptologie. La Bibliothèque a joué un rôle majeur dans cette aventure, elle qui a conservé jusqu’au début du XXe siècle l’un des plus importants fonds d’antiquités égyptiennes. Encore aujourd’hui, la quête savante de Champollion trouve des accents universels qui font écho aux collections de la BnF, lieu de toutes les paroles et du patrimoine écrit.

Un parcours thématique, guidé par la démarche du savant

Le parcours de l’exposition, en trois sections, s’inscrit dans les pas de Champollion.

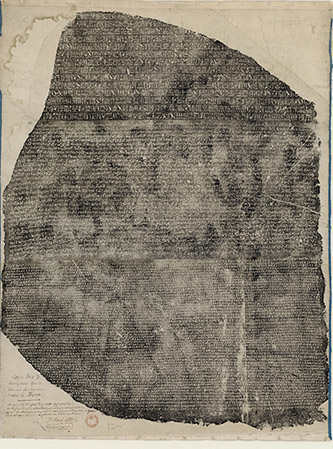

La première interroge l’énigme des hiéroglyphes et la conquête de l’écriture. Lorsque Champollion entreprend son étude des hiéroglyphes, leur compréhension est perdue depuis plus de 1500 ans. S’appuyant sur des documents multilingues associant, telle la célèbre Pierre de Rosette, plusieurs langues pour un même texte, Champollion traduit, croise, compare et copie inlassablement des textes hiéroglyphiques afin de parvenir à établir une sorte de grammaire et de dictionnaire. Son but ultime est d’interpréter le sens des textes et de rendre vie à la civilisation qui les a produits.

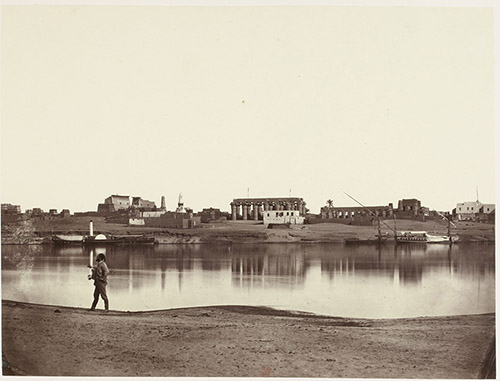

La deuxième partie de l’exposition fait la lumière sur le processus de quête des textes, en s’intéressant au travail de terrain, à la collecte des écritures et des langues. Ainsi, le dessin, tel que le pratiquait Champollion, mais également la photographie, et aujourd’hui les techniques numériques apparaissent-ils au fil du parcours comme des outils indissociables de la découverte de langues méconnues.

Pour finir, l’exposition remet en perspective les enjeux de la transmission du savoir. La connaissance du système hiéroglyphique se diffuse à partir du XIXe siècle par l’enseignement, les musées, l’imprégnation dans l’imaginaire collectif ou encore les arts. Autant de voies de diffusion qui illustrent l’importance d’une transmission à laquelle Champollion lui-même fut particulièrement attaché.

Des prêts exceptionnels

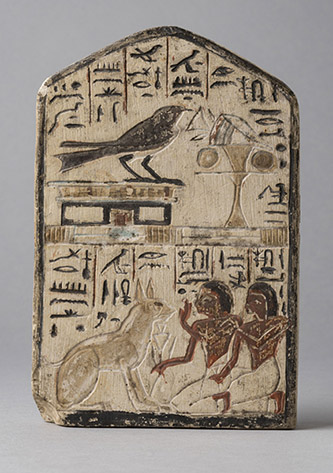

Les pièces exposées sont pour la majeure partie issues des fonds de la BnF : manuscrits, imprimés, estampes, photographies, peintures, papyrus, sculptures et monnaies. En regard de ces documents, des oeuvres pharaoniques vues et étudiées par Champollion viennent illustrer son travail. À cet effet, le musée du Louvre et le museo Egizio de Turin ont consenti des prêts exceptionnels, contribuant à éclairer une civilisation de plus de trois millénaires dont les scribes n’ont cessé d’écrire l’histoire.

#ExpoChampollionBnF – Publication – Éditions de la BnF L’aventure Champollion. Dans le secret des hiéroglyphes, Catalogue de l’exposition, sous la direction de Guillemette Andreu-Lanoë, Vanessa Desclaux et Hélène Virenque.

Parcours de l’exposition

INTRODUCTION

À partir de 1809, l’Égypte commence à être mieux connue en France grâce à la publication des vingt-trois volumes de la Description de l’Égypte, oeuvre monumentale due aux savants et dessinateurs que Bonaparte entraîna dans son expédition militaire au pays des pharaons (1798-1801) avec pour mission de recenser les moeurs, les paysages et les monuments de l’Égypte. Champollion s’empare de cette somme pour entamer ses travaux. C’est par ailleurs en 1799, à Rosette, non loin d’Alexandrie, que l’officier Bouchard découvre un fragment de stèle inscrit en trois écritures. Ce monument, nommé « Pierre de Rosette » est confisqué aux Français par les Anglais qui les battent à Canope. Mais les savants français avaient eu le temps d’en faire des estampages dont Champollion fit usage au cours de ses recherches. C’est en 1822, alors qu’il est à peine âgé de 32 ans, que Jean-François Champollion publie la Lettre à monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, lui annonçant le déchiffrement de l’écriture égyptienne. La Lettre est une étroite collaboration avec son frère aîné, Jacques-Joseph, savant lui aussi, dont le rôle fut primordial dans le destin scientifique de Jean-François Champollion. 200 ans plus tard, la Bibliothèque nationale de France célèbre la découverte de Champollion tout autant que sa propre histoire. Car la Bibliothèque, sanctuaire du patrimoine écrit, fut de l’aventure, elle qui conservait alors la plus importante collection d’antiquités égyptiennes. Les 88 volumes de notes et de dessins qu’elle conserve et qui sont le coeur de l’exposition mènent intimement au travail du déchiffreur. On observe et comprend les techniques et les méthodes que Champollion emploie pour la collecte des textes, l’étude des objets et la diffusion des connaissances. On est souvent frappé par l’actualité de la démarche du savant et son influence jusqu’à aujourd’hui. Enfin, on devine un homme au tempérament ardent, habité par l’obsession de tout mettre en oeuvre pour arriver à son but : rendre vie à une civilisation de plus de trois millénaires et à un peuple dont les scribes sont devenus silencieux depuis le IVe siècle de notre ère.

L’ÉNIGME DES HIÉROGLYPHES

Le 24 août 394 est gravée la dernière inscription datée en hiéroglyphes sur la porte d’Hadrien, dans le temple de Philae. À la suite de la christianisation de l’Égypte, l’ancienne écriture désormais uniquement connue de quelques prêtres est abandonnée. Dès l’Antiquité, les images égyptiennes se diffusent hors d’Égypte, adoptant une iconographie et un sens différents. Des auteurs grecs, latins et arabes considèrent les hiéroglyphes comme des symboles païens et magiques. Ainsi se forge la légende d’un code-rébus, proche d’une écriture universelle réservée à des initiés. Le mot hiéroglyphes apparaît à la Renaissance, transposition du terme ιερογλυφικα employé par l’auteur grec d’Alexandrie du Ve siècle, Horapollon. Au XVIIe siècle, le jésuite Kircher établit la parenté du copte et de l’égyptien, grâce au savoir transmis par les manuscrits copto-arabes, et au milieu du XVIIIe siècle, l’abbé Barthélemy identifie plusieurs signes dont la boucle tressée servant à entourer les noms de pharaons, appelée plus tard cartouche. Cependant les théories fantaisistes subsistent, comme celle de la parenté avec le chinois reposant sur l’idée farfelue que la Chine est une ancienne colonie égyptienne. Il faut attendre la pierre de Rosette et la découverte de Champollion pour prouver que les hiéroglyphes écrivent véritablement une langue.

LA QUÊTE DES TEXTES

Notes, lettres, dessins, calques, planches issues de publications françaises et étrangères… le contenu des manuscrits de Jean-François Champollion dessine une cartographie du travail de l’égyptologue avec ce qu’il comporte de tâtonnements, d’hypothèses et d’idées lumineuses. Dans sa passion pour les hiéroglyphes, le jeune homme bénéficie de l’aide de son frère qui lui procure des ouvrages savants et des estampages de la Pierre de Rosette. Champollion peut compter aussi sur l’architecte Huyot et le minéralogiste Cailliaud qui ont, eux, voyagé en Égypte et en ont rapporté relevés et objets. Entre 1824 et 1826, il voyage en Europe pour étudier les collections de Cambridge, Turin, Florence, Naples, Rome, Genève ou Lyon, recopiant des centaines d’inscriptions sur des stèles, statues, momies ou papyrus. Son séjour en Égypte représente l’aboutissement de cette quête car il peut enfin lire « dans le texte » les longues inscriptions gravées dans les tombes de l’époque des Ramsès ou dans les temples gréco-romains. Après Champollion, les égyptologues bénéficient de l’invention de la photographie pour documenter plus efficacement monuments et objets aussi bien dans les musées que sur le terrain. En parallèle, grâce aux progrès de l’imprimerie, il est plus aisé de reproduire les hiéroglyphes et de favoriser la diffusion du savoir académique sur l’Égypte antique. De nos jours, sur un chantier en Égypte, plusieurs techniques coexistent, du dessin aux prises de vue numériques, dans l’optique de restituer au mieux le geste du scribe ou la précision du graveur de cette « écriture sacrée ».

LA TRANSMISSION D’UN SAVOIR

Très jeune, Champollion comprend que pour déchiffrer l’égyptien il lui faut apprendre d’autres écritures dont le nombre et la diversité sont impressionnants. Simultanément, il fréquente les collections de la Bibliothèque impériale et ses cours d’archéologie donnés au Cabinet des Antiques situé dans cette même bibliothèque. Il sait que sa découverte ne gagnera sa notoriété qu’en la transmettant par l’enseignement mais aussi par l’exposition au Louvre de collections égyptiennes, qu’il décrit et traduit. Ses publications, notamment la Grammaire et un Panthéon égyptien permettront à ses successeurs de faire de l’égyptologie une discipline méthodique et performante. Depuis deux cents ans, les pratiques ont évolué mais les cours, les recherches en bibliothèques, les visites des musées, les enquêtes de terrain pour copier, photographier, étudier et publier les textes hiéroglyphiques restent la priorité. Les éditions numériques prennent le relais ces dernières décennies comme le projet autour du Papyrus Prisse qui contient le plus ancien texte littéraire conservé complet au monde. Si les travaux de Champollion ont levé une part du mystère, ils restent cependant méconnus à sa mort. Le fantasme de l’égyptomanie l’emporte encore. Il faut attendre la génération suivante pour que les savants démontrent tout l’apport du déchiffreur et parviennent à l’inscrire parmi les figures nationales.

EPILOGUE : CHAMPOLLION, D’HIER À AUJOURD’HUI

À sa mort, le 4 mars 1832, Champollion a réussi à installer la « division » égyptienne au musée du Louvre, à enseigner sa discipline au Collège de France qui lui avait créé une chaire, et à entrer à l’Académie, reconnaissance tant espérée de ses travaux. Son frère Jacques-Joseph était pour beaucoup dans ces nominations, comme l’attestent ses échanges avec le monde académique. Pendant une trentaine d’années encore, il oeuvre pour la carrière posthume de son cadet : il fait publier les Monuments de l’Égypte et de la Nubie, sa Grammaire égyptienne et son Dictionnaire égyptien. Il bataille pour la protection de ses manuscrits et en faveur de leur acquisition par l’État. Enfin, il répond régulièrement aux détracteurs des théories de son frère dans des revues, jusqu’à sa mort en 1867. Le centenaire du déchiffrement en 1922 signe le consensus du milieu égyptologique, ouvrant la voie à une reconnaissance internationale des travaux de Champollion.

En conclusion de l’exposition sont rassemblées plusieurs éditions et rééditions des ouvrages de cet immense savant. Depuis 1822, date de naissance officielle de l’égyptologie, les commémorations de cette découverte géniale se sont multipliées, rendant hommage à un homme inspiré et inspirant, comme en témoignent en clôture de l’exposition les notes, manuscrits et éditions du livre Le dernier des Égyptiens (1983) du poète Gérard Macé, qui fait de Champollion le héros magnifique de son essai romanesque.