🔊 “Allemagne / Années 1920 / Nouvelle Objectivité / August Sander” au Centre Pompidou, Paris, du 11 mai au 5 septembre 2022

“Allemagne / Années 1920 / Nouvelle Objectivité / August Sander“

au Centre Pompidou, Paris

du 11 mai au 5 septembre 2022

PODCAST – Interview de Florian Ebner, conservateur et chef de service du cabinet de la photographie, Musée national d’art moderne, co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 9 mai 2022, durée 24’08.

© FranceFineArt.

![Heinrich Jost, « Für Fotomontage Futura » [Pour le photomontage : Futura] dans la revue Gebrauchsgraphik vol. 6, n°3, mars 1929. Annonce presse en quatres pages encartées Archiv der Massenpresse P. Rössler.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_0.jpg)

Extrait du communiqué de presse :

![Sasha Stone, Wenn Berlin Konstantinopel wäre [Si Berlin était Constantinople] avant 1929, montage. © Museum Folkwang Essen – ARTOTHEK.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_1.jpg)

![Aenne Biermann, Bärwurz [Cerfeuil des Alpes], vers 1926-1928. Épreuve gélatino-argentique, 48 × 35,5 cm. Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_2.jpg)

![Aenne Biermann, Winterzwiebel [Ciboule], vers 1926-1928. Épreuve gélatino-argentique, 48,1 × 36,4 cm. Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_3.jpg)

![August Sander, Malerehepaar [Couple de peintres] (Martha et Otto Dix), 1925-1926. Tirage, original, épreuve gélatino-argentique 20,6 x 24,3 cm. © Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur - August Sander Archiv; ADAGP, Paris, 2022.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_4.jpg)

![Jeanne Mammen, Transvestitenlokal [Restaurant pour travestis], vers 1931. Aquarelle et crayon 29.50 x 58.00 cm © Adagp, Paris, 2022 Photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Dietmar Katz.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_5.jpg)

![Hannah Höch, Gläser [Verres], 1927. Huile sur toile, 77.50 x 77.50 cm Museumslandschaft Hessen Kassel© Adagp, Paris, 2022 Photo. © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image MHK.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_6.jpg)

Commissariat :

Angela Lampe, conservatrice au service de la collection moderne, Musée national d’art moderne

Florian Ebner, conservateur et chef de service du cabinet de la photographie, Musée national d’art moderne

assistés de Sophie Goetzmann, chargée de recherches au Musée national d’art moderne

et Katharina Täschner, boursière du programme « La photographie aux musées » de la fondation Krupp

Cette première grande exposition sur l’art et la culture de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité) en Allemagne rassemble près de 900 oeuvres et documents permettant de dresser un panorama inégalé de ce courant artistique jamais montré dans cette ampleur en France. Articulé autour du chef d’oeuvre du photographe August Sander, Menschen des 20. Jahrhunderts [Hommes du 20e siècle] qui constitue une « exposition dans l’exposition », le propos se décline singulièrement en deux volets et fait dialoguer la typologie des groupes sociaux de Sander avec tous les arts d’une époque. « Allemagne / Années 1920 / Nouvelle Objectivité / August Sander » renoue avec l’esprit pluridisciplinaire du Centre Pompidou tout en proposant un format innovant par son double parcours, une exposition thématique sur un courant d’art historique, d’un côté, et un projet monographique sur l’un des plus influents photographes du 20e siècle, de l’autre. Le parcours offre ainsi une double perspective sur la société et l’art allemand de la fin des années 1920.

Associant la peinture et la photographie mais aussi l’architecture, le design, le cinéma, le théâtre, la littérature et la musique, les huit sections de l’exposition, Standardisation − Montages − Les choses − Persona froide − Rationalité − Utilité − Transgressions − Regard vers le bas, dialoguent avec les sept groupes et catégories socio-culturels créés par August Sander dans son grand recueil de portraits : « Le paysan », « L’ouvrier », « La femme », « Les États », « Les artistes », « La grande ville » et « Les derniers hommes ».

Développée dans un espace scénographique singulier, spécifiquement réalisé pour permettre cette lecture pluridisciplinaire (plan de l’exposition page suivante), l’exposition « Allemagne / Années 1920 / Nouvelle Objectivité / August Sander » présente la production culturelle sous la République de Weimar (1918-1933), à la veille du nazisme. Entre fascination pour la rationalisation de l’époque moderne et critique d’une fonctionnalisation de toutes les conditions de vie, l’exposition offre un regard sur une période qui entre en résonnance avec le contexte d’une Europe contemporaine traversée par des mouvements populistes, invitant à des rapprochements politiques et des analogies médiatiques entre les situations d’hier et d’aujourd’hui.

La partie consacrée à August Sander permet de contextualiser encore davantage cette époque et montre à quel point son oeuvre-jalon, particulièrement influente dans l’histoire de la photographie, n’a pas été une conception monolithique mais bien un processus organique, qui comme beaucoup d’oeuvres de son temps, proposait une coupe transversale de la société allemande, reflétant les bouleversements et les distorsions de son histoire. Chaque chapitre est complété par un ensemble de documents rarement montrés, qui mettent en lumière les enjeux de chaque section et montrent August Sander au travail. Une double forme de contextualisation se produit ainsi, tant sur le plan de l’histoire de la photographie, qu’en lien avec l’exposition environnante, surtout à travers les échanges de Sander avec les artistes progressistes de Cologne.

Le parcours s’achève avec une projection de l’artiste Arno Gisinger qui retrace le destin des oeuvres qui, d’un jour à l’autre, perdent leur statut d’avant-garde, pour devenir des œuvres « dégénérées », posant la question de la suite, de l’après 1933…

L’exposition sera présentée au Louisiana Museum of Modern Art à Humlebaek au Danemark du 13 Octobre 2022 au 19 février 2023.

Publications :

Catalogue de l’exposition – allemagne / années 1920 / nouvelle objectivité / august sander, Sous la direction de Angela Lampe aux éditions du Centre Pompidou

Album de l’exposition – Allemagne / Années 1920 / Nouvelle Objectivité / August Sander, Sous la direction de Sophie Goetzmann aux éditions du Centre Pompidou

Anthologie – La Nouvelle Objectivité – Textes critiques – 1925 – 1935. Textes rassemblés par Angela Lampe et Sophie Goetzmann aux éditions du Centre Pompidou

Parcours de l’exposition – (extraits du catalogue de l’exposition)

1. Introduction

Au début des années 1920, la question du devenir de l’art après la Première Guerre mondiale occupe les débats esthétiques en Allemagne. L’expérience concrète du front, la lourde défaite puis l’échec de la révolution (1918-1919) ont eu raison des utopies de la génération expressionniste et de son art visionnaire, spirituel et psychologique. Dégrisés de leurs illusions idéalistes, notamment au sujet d’un conflit que certains avaient d’abord sublimé en épopée héroïque, les artistes se tournent vers le réel ; en peinture, ce changement de paradigme se traduit par l’apparition d’un style figuratif plus neutre et moins expressif, tendant vers une plus grande Sachlichkeit [objectivité]. La critique allemande cherche alors un nom pour désigner ce qu’elle identifie comme un retour à une figuration réaliste. Tantôt qualifiée de nouveau naturalisme (Paul Westheim), de postexpressionnisme ou de réalisme magique (Franz Roh), cette tendance est finalement baptisée Neue Sachlichkeit [Nouvelle Objectivité] par l’historien de l’art Gustav Friedrich Hartlaub. Sous ce titre, il organise en 1925 une exposition à la Kunsthalle de Mannheim, dont il est le directeur ; elle rassemble 32 artistes, parmi lesquels Otto Dix, George Grosz, Alexander Kanoldt, Georg Scholz ou Georg Schrimpf. Le large écho rencontré par l’exposition participe à la diffusion de l’appellation Neue Sachlichkeit. Rapidement, elle devient un slogan culturel à la mode pour évoquer le Zeitgeist [l’esprit du temps] de l’Allemagne weimarienne de la seconde moitié des années 1920 ; on la retrouve notamment dans des pièces de théâtre populaire ou dans des revues de cabaret. Se détachant du seul courant de peinture, le terme finit par désigner l’esthétique de toute une époque fondée sur la sobriété, la rationalité, la standardisation et le fonctionnalisme. Trois ans après son exposition à la Kunsthalle de Mannheim, Hartlaub revient sur la définition de la Nouvelle Objectivité et constate que la nouveauté du mouvement tient avant tout à sa grande pluridisciplinarité, puisqu’il touche aussi bien les domaines de l’architecture, du design, de la musique, de la poésie ou du théâtre. Ses représentants partagent une même esthétique de l’objectivité, aspirent à dépasser une conception élitiste et individualiste de l’art pour élaborer une culture populaire et collective.

2. Standardisation

Dans les années 1920, l’exaltation de l’individu qui caractérisait l’esthétique expressionniste est remplacée par un idéal de standardisation : les singularités sont effacées au profit d’un recours à des modèles, des types normés, des formes simples reproduites en série. En peinture, George Grosz et Anton Räderscheidt représentent des figures humaines schématiques, sans visage ou aux expressions neutres, dans des décors urbains étrangement vides et impersonnels. Les empâtements et les vives couleurs de l’expressionnisme disparaissent dans une facture plus lisse, des couleurs sourdes. Davantage que sur les particularités physiques, l’attention des artistes se porte sur l’appartenance sociale des individus. À Cologne, les artistes Gerd Arntz, Heinrich Hoerle et Franz Wilhelm Seiwert forment le groupe des Kölner Progressive [Progressistes de Cologne], avec lequel expose August Sander. Portés par leurs utopies socialistes, ils réalisent des compositions mettant en scène exploiteurs et exploités, représentés selon une typologie les rendant immédiatement reconnaissables. Dans sa série de gravures Zwölf Häuser der Zeit [Douze maisons de notre temps] (1927), Gerd Arntz représente les classes sociales selon un ensemble de codes aisément identifiables ; ce recours à la schématisation doit générer une prise de conscience chez le prolétaire, en lui révélant à travers des formes simples la réalité de son oppression. Il travaille ensuite à Vienne avec le philosophe et économiste Otto Neurath à l’élaboration d’un langage visuel universel : l’Isotype. Ces pictogrammes aux couleurs simples, lisibles par tous, permettent de classifier et de faire comprendre des données politiques ou économiques complexes.En urbanisme, la pénurie de logements sans précédent au sortir de la Première Guerre mondiale conduit à la construction de grands ensembles immobiliers. Dans le cadre du programme « Das Neue Frankfurt » [Le Nouveau Francfort], l’architecte Ernst May est recruté par le maire de la ville et construit en cinq années près de 10 000 logements. Ceux-ci sont regroupés dans des cités-lotissements uniformisées, aux formes simples et identiques, conçues à partir d’éléments standard préfabriqués. Le fonctionnalisme triomphe par ailleurs dans les intérieurs modernes : en 1927, Marcel Breuer fonde la société Standard Möbel [meubles standard], et conçoit un mobilier en acier tubulaire aux formes pures, facilitant sa reproduction à une échelle industrielle.

3. Montages

Dès la fin des années 1910, les artistes du mouvement Dada ont recours à la technique du montage pour créer dans leurs oeuvres des associations insolites et humoristiques, souvent doublées d’un discours politique. Loin d’abandonner ce procédé, la Nouvelle Objectivité le reprend pour le mettre au service de l’analyse de la société : le mélange de motifs ou d’informations dissociés dans la réalité permet aux artistes de proposer une forme de synthèse visuelle de l’époque, à travers différents supports (photographie, collage, peinture ou film). Le montage est notamment la technique privilégiée pour intégrer le quotidien au sein des oeuvres. Les films de Walter Ruttmann sont constitués d’un assemblage d’images ou de sons hétérogènes, captés directement dans la grande ville ou sur les lieux de travail, et qui figurent une journée type à Berlin ou la routine d’une fin de semaine. En 1929, Alfred Döblin publie son roman Berlin Alexanderplatz, dont le texte polyphonique est composé d’un entrelacs d’éléments hétérogènes parfois collés à même le manuscrit (slogans, chansons, publicités, articles) qui synthétisent toute la rhétorique de l’époque. Dans les portraits, la pratique du montage permet de rassembler dans une même œuvre plusieurs facettes d’une même personne, dans une démarche quasi analytique : Karl Hubbuch peint quatre versions contrastées de son épouse Hilde, Sasha Stone compose un portrait de l’actrice Helene Odilon à deux âges différents. L’individu réifié est disposé dans des compositions fictives créées par l’artiste comme dans Graf St. Genois d’Anneaucourt [Portrait du Comte St-Genois d’Anneaucourt] (1927), par Christian Schad, où l’aristocrate viennois côtoie un travesti berlinois devant une rue de Montmartre. La presse illustrée devient pour des photographes comme Sasha Stone ou Alice Lex-Nerlinger un réservoir d’images à assembler. Traités comme des objets interchangeables, les paysages des grandes villes mondiales se confondent, les technologies modernes font face à des animaux sauvages dans des photomontages factices. Dans les peintures d’Otto Dix ou d’Albert Birkle, l’association au sein d’une même oeuvre de motifs disparates ouvre la voie à des visions plus politiques de la ville, montrée comme un espace socialement hétérogène, dans lequel la bourgeoisie jouxte la plus grande pauvreté.

4. Les choses

Les artistes de la nouvelle objectivité s’intéressent particulièrement au genre de la nature morte et représentent les objets avec une grande netteté, leur regard étant tout à la fois scrutateur et tranchant. En raison de sa prétendue objectivité, la photographie paraît particulièrement adaptée au rendu précis des choses dans leur matérialité. Inspirés par cette fidélité hyperréaliste, les peintres s’emparent du langage visuel photographique, et un intense dialogue s’établit alors entre les deux médiums. Aucun ne présente néanmoins les objets selon une logique purement mimétique : ceux-ci sont souvent figurés dans des espaces étranges, qui semblent à la fois vides et sous tension, dans des compositions aux perspectives incohérentes prenant un aspect énigmatique. Les cactus et figuiers à caoutchouc sont très populaires dans les années 1920 en Allemagne, où ils sont recherchés pour leur exotisme. Les artistes se passionnent pour ces plantes alors perçues comme l’équivalent végétal de la pierre cristalline : architecturées, géométriques, abstraites. Xaver Fuhr et Alexander Kanoldt peignent des ficus avec une grande méticulosité, dans des compositions épurées qui font apparaître leur structure nette. Georg Scholz valorise la raideur du cactus, en résonance avec le style pictural rigide de la Nouvelle Objectivité. Tous semblent également fascinés par l’aspect énigmatique de ces plantes, souvent rendu par leur insertion dans un environnement gagné par le vide. Dans Urformen der Kunst [Formes originelles de l’art] (1928), Karl Blossfeldt photographie des végétaux en gros plan sur fond neutre ; ceux-ci apparaissent alors inanimés, étrangement inertes. Cette nature réifiée s’inscrit dans une fascination plus large pour le monde des objets. Dans son album Die Welt ist schön [Le monde est beau] (1928), Albert Renger-Patzsch saisit les produits industriels standardisés, fabriqués en série. Casseroles en aluminium ou embauchoirs vernis sont montrés en plan rapproché, disposés en rang ou empilés sous un éclairage unilatéral qui souligne leur éclatante nouveauté. Photographes et peintres s’intéressent également aux objets en verre, ampoules et vaisselles, souvent figurés dans des perspectives plongeantes ou inhabituelles. Cette fascination pour la transparence, que l’on retrouve également dans les films d’Ella Bergmann-Michel sur l’architecture moderne, témoigne d’une volonté de représenter les objets sans filtre, avec objectivité.

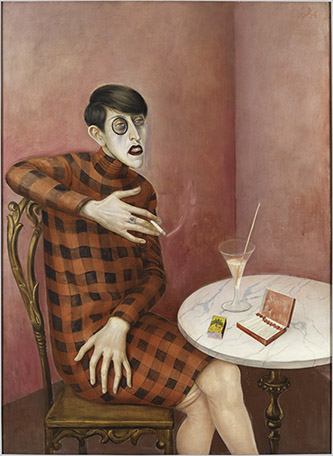

5. Persona froide

Les quatre années meurtrières de la guerre soldées par une défaite engendrent en Allemagne une forme de désillusion générale. Selon l’historien de la littérature Helmut Lethen, l’humiliation infligée par les vainqueurs fait naître une culture de la honte, caractérisée par un embarras généralisé vis-à-vis des utopies d’avant-guerre. Si la culpabilité implique une démarche introspective et suppose de s’interroger sur ses torts, la honte relève de l’extériorité et requiert avant tout de préserver son image auprès des autres. Dans les années 1920 apparaît alors ce que Lethen nomme la « persona froide », nouveau type social qui consiste à chercher à se dérober au sentiment d’humiliation en affichant un masque de froideur, d’indifférence. Ce nouveau comportement modifie en profondeur la pratique du portrait. Auparavant tourné vers l’intériorité et l’expression psychologique du modèle, il se concentre désormais sur les signes extérieurs des individus. Les artistes de la Nouvelle Objectivité figurent ainsi moins des personnalités que des types sociaux, définis par leur profession. Souvent affichée dans le titre même de l’oeuvre (homme d’affaires, marchand de textiles, médecin…), elle est également identifiable à travers des attributs qui permettent de la reconnaître. Dans Menschen des 20. Jahrhunderts [Hommes du 20e siècle], August Sander consacre un groupe aux « Catégories socio-professionnelles », photographiant moins des caractères individuels que des métiers. À l’instar de Julius Bissier, qui se représente forgeant sa propre image sans émotion ni affect, les portraits apparaissent froids, vidés de tout sentiment, en résonance avec leurs arrière-plans souvent neutres et déserts. Les sujets y figurent seuls et arborent une expression détachée, un regard absent, voire vide. Comme la jeune fille représentée par Lotte Laserstein, ils semblent chercher à maquiller leurs ressentis derrière une apparence impénétrable. Les artistes s’intéressent également aux changements des normes de genre, à l’image d’August Sander, qui photographie « La femme » dans Menschen des 20. Jahrhunderts. Avec un oeil quasi sociologique, ils construisent une typologie de la Neue Frau [nouvelle femme] émancipée : Bubikopf (variante courte de la coupe au carré), cigarette, port de la chemise voire de la cravate deviennent des attributs récurrents dans les portraits féminins de l’époque.

6. Rationalité

À la crise économique et à l’inflation spectaculaire d’après-guerre succède une période de stabilisation et de croissance relative, favorisée notamment par le plan Dawes et l’injection de capitaux américains en 1924. Une fascination pour l’Amérique et son modèle de société vu comme méthodique et harmonieux, gouverné par la technique, naît alors en Allemagne. La rationalisation du travail mise au point par Taylor s’importe au sein des entreprises allemandes, entraînant une industrialisation rapide et une mécanisation des tâches. Ce mode de production s’immisce jusque dans les spectacles et divertissements : pour le critique Siegfried Kracauer, les Tiller Girls, une troupe de danseuses qui effectuent des chorégraphies synchronisées dans un rythme mécanique, constituent l’expression visuelle du travail à la chaîne. L’esthétisation de machines se retrouve chez les artistes de la Nouvelle Objectivité, qui en louent la beauté. Les photographies d’Albert Renger-Patzsch et les tableaux de Carl Grossberg montrent des sites industriels étincelants de propreté dans des compositions épurées, méticuleusement détaillées. Le culte de la technique se poursuit avec l’apparition de la radio, nouvelle machine domestique perçue par le peintre Max Radler ou le dramaturge Bertolt Brecht comme un potentiel outil d’émancipation. Le principe de rationalisation devient bientôt une nouvelle norme qui structure la vie sociale et culturelle. Le graphiste Paul Renner met au point la police de caractères Futura, basée sur des formes géométriques élémentaires. L’aménagement intérieur du logement de petites dimensions est étudié par les architectes et designers pour optimiser l’espace. Dans cette même optique, Marcel Breuer et Franz Schuster mettent au point un mobilier épuré et peu encombrant, qui libère le maximum de place. L’architecte Margarete Schütte-Lihotzky conçoit à Francfort une cuisine moderne et fonctionnelle, organisée comme un espace de travail permettant de limiter les déplacements de la ménagère. Ce souci d’amélioration du quotidien des femmes s’inscrit dans un désir général d’émancipation : les années 1920 sont celles de l’apparition d’une Neue Frau [nouvelle femme] financièrement indépendante, qui sort de son rôle traditionnel pour se confronter à la technologie moderne ou aux sports jusque-là réservés aux hommes.

7. Utilité

Liée à la Nouvelle Objectivité, la notion de Gebrauch [utilité] apparaît dans l’Allemagne des années 1920 dans les domaines du théâtre, de la musique et de la littérature. Ce nouveau concept favorise l’émergence d’oeuvres à caractère didactique, pensées pour un large public. Censées être utiles à la société, elles doivent être ancrées dans leur temps et immédiatement compréhensibles. À l’instar du célèbre reporter Egon Erwin Kisch, l’écrivain moderne adopte désormais un style neutre, constitué de phrases simples et concises, et privilégie le récit des faits sur l’exploration des sentiments. Dans la Gebrauchslyrik [poésie utilitaire], la prose prend le pas sur le lyrisme. Inspiré par la littérature des Lumières, Erich Kästner confère à la poésie un but éducatif et écrit dans une langue simple et compréhensible, dénuée de toute psychologie. Le journaliste Kurt Tucholsky rédige des poèmes ouvertement politiques adressés au prolétariat, qui s’éloignent des préoccupations des tenants de l’art pour l’art. Importés d’Amérique, de nouveaux styles musicaux apparaissent en Allemagne et deviennent très populaires, notamment le jazz et les musiques de danse comme le fox-trot. Les compositeurs Ernst Křenek, Kurt Weill ou Paul Hindemith s’en inspirent pour créer un genre musical nouveau, le Zeitoper [opéra d’actualité]. Les intrigues se déroulent dans le monde contemporain, les décors intègrent les technologies et machines modernes (trains, voitures, téléphones). L’opéra tourne le dos à la tradition romantique et s’adresse à un vaste public, puisant ses références dans la culture populaire. Aux antipodes des épanchements lyriques de l’expressionnisme, les metteurs en scène Erwin Piscator et Bertolt Brecht développent le théâtre épique. Déjouant la fiction, ils introduisent dans leurs pièces des dispositifs scéniques permettant au spectateur d’analyser l’intrigue, et ainsi contribuer à son éveil politique. L’introduction de narrateurs ou la rupture de l’unité de l’action sont autant d’éléments engendrant une distanciation propice à la réflexion. Les décors conçus par Traugott Müller ou George Grosz contribuent au développement de ces ambitions anti-illusionnistes. Tout en demeurant un divertissement, le théâtre devient ainsi un lieu d’éducation et un moyen d’information.

8. Transgressions

En Allemagne, les rôles genrés traditionnels sont redéfinis à l’issue de la Première Guerre mondiale. Après avoir occupé les postes vacants durant le conflit, les femmes sont désormais implantées sur le marché du travail, et obtiennent le droit de vote dès 1918. Cette nouvelle position les conduit à adopter une apparence androgyne en s’appropriant les codes de la masculinité : cheveux courts, chemise, cravate et torse plat, comme le montre Selbstbildnis als Malerin [Autoportrait en peintre] (1935) de Kate Diehn-Bitt. Lotte Jacobi photographie les frère et sœur Erika et Klaus Mann, enfants de l’écrivain Thomas Mann, qui portent les mêmes vêtements et apparaissent sur l’image presque indistingables. À Berlin, dans le célèbre cabaret de l’Eldorado, les artistes travestis poussent plus loin encore cette confusion des genres. Une importante subculture homosexuelle se développe dans ces clubs tolérés par la police. La peintre et dessinatrice Jeanne Mammen réalise des aquarelles croquant le quotidien des lieux de rencontre lesbiens, figurant les relations entre femmes avec une certaine tendresse, tout comme Christian Schad, qui dessine deux jeunes garçons amoureusement enlacés. Les portraits d’Otto Dix sont en revanche davantage empreints des stéréotypes homophobes de l’époque. La danseuse Anita Berber, vedette ouvertement bisexuelle aux multiples frasques, est caricaturée comme une personnification du péché. Le bijoutier Karl Krall apparaît avec des hanches démesurément creusées et larges, en écho aux idées du scientifique Eugen Steinach sur les « hommes féminisés ». Dans son film médical, qui connaît alors un grand succès, le physiologiste défend l’idée d’un déterminisme biologique de l’homosexualité, qui pourrait se déceler à la largeur du bassin ou des épaules. Transgressions de l’hétérosexualité et décloisonnement des genres génèrent chez certains artistes masculins une angoisse qui se traduit dans leurs oeuvres par un rappel violent à la norme. Rudolf Schlichter, Karl Hubbuch ou Otto Dix multiplient les représentations de Lustmörder, crimes sexuels montrant des femmes violemment assassinées par arme blanche ou pendaison. Pour ces jeunes peintres d’une vingtaine d’années, l’émancipation féminine, notamment sexuelle, est perçue comme une menace que ces représentations permettent de conjurer.

9. Regard vers le bas

La fascination pour l’industrie et les machines se heurte à la dure réalité du quotidien des populations les plus modestes. Mus par une volonté de représenter le revers du capitalisme triomphant, certains artistes de la Nouvelle Objectivité tournent leur regard vers ces invisibles que le progrès technique exclut ou réprouve. Bien que prétendant à une représentation objective du monde social, ils refusent la neutralité politique, la plupart étant engagés au parti communiste. L’apparition d’une presse ouvrière richement illustrée comme l’Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ), à l’approche objective voire sociologique, contribue à médiatiser le quotidien des travailleurs ; des films documentaires dénoncent par ailleurs leurs logements exigus et insalubres. À Berlin, le journaliste Siegfried Kracauer publie Die Angestellten [Les Employés] (1930), vaste enquête sur ce groupe social soumis à la même mécanisation du travail que les prolétaires dont ils se sentent pourtant éloignés. Cet essor du documentaire, du reportage ou de l’enquête nourrit la pratique des photographes et des peintres, qui adoptent la même approche analytique et distancée. Karl Völker et Oskar Nerlinger réalisent des portraits des foules anonymes de travailleurs dans l’environnement oppressant de l’architecture industrielle : désindividualisés, ils ne sont plus que de simples rouages de la machine économique capitaliste. L’exploitation de ces masses laborieuses profite aux plus aisés : dans son photomontage Arm und Reich [Pauvre et riche] (1930), Alice Lex-Nerlinger montre, à l’aide d’une composition simple, que le confort de quelques riches s’obtient au détriment de la masse de pauvres. À l’aide d’un style détaché, les artistes figurent les populations précaires vivant en bordure des grands centres urbains modernes, vitrines du capitalisme allemand. Dans Menschen des 20. Jahrhunderts, August Sander consacre un groupe à « La grande ville », dont il représente les populations marginales : gens du voyage et gitans menant une vie d’itinérance, mais aussi chômeurs, mendiants et miséreux. Loin des boulevards animés et de leurs enseignes lumineuses, Hans Baluschek et Hans Grundig peignent les exclus des divertissements urbains, les familles pauvres évoluant dans des terrains vagues à la périphérie des villes.

![Albert Renger-Patzsch, Gläser [Verres], 1926-1927. Galerie Berinson, Berlin. © Albert Renger-Patzsch Archiv / Ann und Jürgen Wilde, Zülpich / Adagp, Paris, 2022.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_0b.jpg)

Parcours August Sander – Vue en perspective :

August Sander, entre l’élan révolutionnaire des artistes progressistes et l’enracinement dans le terroir

En dialogue avec les huit thématiques développées précédemment, les sept groupes sociétaux d’August Sander prennent place au coeur du parcours (voir plan page 3). Chaque chapitre est complété par un ensemble de documents rarement montrés, qui mettent en lumière les enjeux de chaque section et montrent August Sander au travail. Une double forme de contextualisation se produit ainsi, tant sur le plan de l’histoire de la photographie, qu’en lien avec les œuvres de la Nouvelle Objectivité, surtout à travers les échanges de Sander avec les artistes progressistes de Cologne. La rencontre met en évidence à quel point cette oeuvre-jalon, particulièrement influente dans l’histoire de la photographie, n’a pas été une conception monolithique, mais un processus organique qui, comme beaucoup d’oeuvres de son temps, proposait une coupe transversale de la société allemande, tout en reflétant les bouleversements et les distorsions de son histoire.

La première salle thématique – Standardisation – présente les relations étroites qu’August Sander entretenait avec le groupe des « Kölner Progressive [Progressistes de Cologne] ». De nombreux documents et lettres témoignent de leurs échanges. Le schématisme avec lequel les progressistes représentent les acteurs sociaux de l’Allemagne des années 1920 confirme l’intention d’August Sander de dresser le portrait de sa société par un ensemble de typologies photographiques. Exposé pour la première fois en 1927 au Kölner Kunstverein, cet ensemble est annoncé sous le titre Menschen des 20. Jahrhunderts [Hommes du 20e siècle]. Un premier tapuscrit de l’époque prévoit la répartition de la société en sept groupes contenant une quarantaine de portfolios – tentative ambitieuse qui s’avère irréalisable avec l’avènement du nazisme. Monument (et non monolithe) de l’histoire de la photographie, les Hommes du 20e siècle restent une grande construction, basée sur les négatifs et tirages que le photographe a pu sauver après la Seconde Guerre mondiale. Une ouverture entre les cimaises offre une vue sur le parcours August Sander, notamment sur le groupe I « Le paysan ». Cette perspective révèle les deux forces antagonistes et sources d’inspiration de cette oeuvre : le photographe est à la fois électrisé par l’esprit révolutionnaire des jeunes artistes, mais il est aussi enraciné dans le terroir par son travail sur les paysans.

Groupe I : Le paysan

C’est à partir de 1910, au moment où il s’installe à Cologne, qu’August Sander commence à parcourir les villages du Westerwald en tant que photographe ambulant. Ses nombreux portraits des paysans constitueront une décennie plus tard la base de son grand projet sur les Hommes du 20e siècle. Il définit sept portfolios – Le jeune paysan (1), L’enfant de paysan et la mère (2), La famille paysanne (3), Le paysan – sa vie et son travail (4), Types de paysan (5), L’habitant d’une petite ville (6), Le sport (7) – censés suivre le modèle de sa Stammappe, portfolio type composé de douze images, ce qui représente pour lui une structure idéale et qu’il expose pour la première fois au Kölner Kunstverein en 1927. Une longue vitrine – la première d’une série de tables-vitrine, un dispositif de monstration accompagnant chacune des sept sections – fait découvrir pour la première fois les tirages commerciaux du photographe. Elle permet de comprendre que le travail d’August Sander consistait aussi à « éditer » ses archives et

Groupe II : L’artisan

Le groupe II est dédié au concept de « homo faber », l’homme qui sait créer ses propres outils. En ce sens, la définition de « L’artisan » est large et implique une dimension temporelle, celle du progrès. Les cinq portfolios partent du Maître artisan (8) pour arriver au Technicien et inventeur (12) des années 1920 en passant par la phase de l’industrialisation où sont opposés L’industriel (9) et les ouvriers, à qui il consacre deux portfolios : L’ouvrier – sa vie et son travail (10) et Types de travailleurs – physiques et intellectuels (11). À travers leurs poses, les modèles y manifestent fièrement leur « Klassenbewusstein » (conscience de classe) d’être ouvrier. On ne trouve rien de misérabiliste dans ces représentations de Sander. Il les photographie avec la même distance et dignité qu’il applique au paysan ou au bourgeois. Ce chapitre nous présente aussi l’artisanat du photographe August Sander, de son fils Gunter Sander et son petit-fils Gerd Sander qui ont tiré et édité son oeuvre après sa mort. À travers deux images iconiques, Konditor [Le pâtissier], 1928 et Handlanger [Manoeuvre], 1928 les différentes générations de tirages soulignent que le vrai original en photographie est le négatif, une partition qu’il faut savoir interpréter.

Groupe III : La femme

Consacrer une section entière au rôle de la femme dans la société semble à première vue un geste progressiste, mais celui-ci s’avère néanmoins ambigu. Dans les trois premiers portfolios, la femme n’est pas définie par son individualité, mais par ses relations aux autres : La femme et l’homme (13) et La femme et l’enfant (14). La famille (15) semble également être en premier lieu l’affaire des femmes. Ainsi, la photographie du veuf, 1914, entouré par ses deux fils ne fait que décrire l’absence de la femme. Si la conception de ces trois ensembles révèle l’attitude conservatrice d’August Sander, à l’intérieur de ces portfolios, les femmes de ses couples d’amis artistes intègrent un nouveau type féminin : la nouvelle femme des années 1920. Employée et active, moderne et sûre d’elle-même, on la retrouve aussi dans les portfolios La femme élégante (16) et La femme exerçant un métier intellectuel et manuel (17). Pour ces femmes, la photographie était devenue via les magazines imprimés une forme de miroir pour s’affirmer et se réinventer. Dans la vitrine se trouve exposée une invention photographique datant de 1928 : les photomatons, qui permettaient de se mettre en scène soi-même dans la cabine. Les petites bandes des portraits automatisés sont juxtaposées à des séries de portraits d’August Sander provenant de la même séance de prise de vue. On voit comment les modèles travaillent leurs poses devant l’objectif, cherchant le détail significatif et le geste sophistiqué, ce qui montre que les portraits de Sander sont en quelque sorte des « autoportraits assistés » (Olivier Lugon). Un certain nombre de ces photographies sont exposées en face et à côté des portraits peints de la section Persona froide, avec lesquels elles partagent l’importance des attributs et vêtements comme marqueurs d’un personnage.

Groupe IV : Les états

Die Stände [Les états] – August Sander choisit un terme du système féodal pour décrire le groupe de sa structure sociétale qui contient le plus de portfolios. En effet, on y retrouve ceux qui gouvernent, ceux qui prient et ceux qui combattent, les autorités du vieux monde L’aristocrate (24), L’ecclésiastique (25) et Le soldat (23), et celles de la société moderne Le fonctionnaire (20) et L’homme politique (28) – par contre les employés et les cadres moyens, nouvelle couche sociale importante, n’y sont pas représentés par un portfolio spécifique. Sander met au début de ce groupe les élites intellectuelles L’étudiant (18) et Le savant (19). Le portfolio 26, L’instituteur, le professeur et le pédagogue fait le pont entre le monde rural et le milieu urbain. Les professions libérales sont également représentées Le médecin et le pharmacien (21) et Le juge et l’avocat (22). Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, August Sander y rajoutera le portfolio Le national-socialiste (23a), portfolio qu’il classe auprès du portfolio sur Le soldat (23) et non à côté de celui de L’homme politique (28) et sans lequel son récit sur la société allemande du 20e siècle aurait été lacunaire (voir dernière salle de l’exposition). Dans la composition de chaque portfolio, le photographe essaie de sonder les contrastes et disparités de chaque profession et de faire cohabiter les différents milieux sociaux et politiques : un Vendeur d’allumettes est dans le même portfolio que le Marchand d’art, L’herboriste côtoie Le médecin, les prêtres catholiques sont unis avec leurs homologues protestants. Cette volonté de grouper et synthétiser les acteurs sociaux, tout en les différenciant en même temps, cette « sociologie sans écrire, mais en donnant des images » (Alfred Döblin) se trouve condensée en 60 images dans le livre Antlitz der Zeit (Visage du temps), publié en 1929. Les dix exemplaires en vitrine illustrent en cinq paires l’art du récit par l’image, à base d’analogies et de contrastes, qui fait de ce livre un chef-d’oeuvre de la photographie du 20e siècle.

Groupe V : Les artistes

Dans son modèle de société, August Sander attribue aux artistes un groupe à part, qui marque à la fois un point culminant et un point de basculement entre les groupes IV : Les états et VI : La grande ville. Il organise les sept portfolios en fonction des différents domaines de l’art, en commençant par la littérature et en terminant par la musique : L’écrivain (29), Le comédien (30), L’architecte (31), Le sculpteur (32), Le peintre (33), Le compositeur (34) et L’interprète musical (35). Dans ce groupe, Sander a principalement photographié des artistes qui étaient actifs au niveau local, qui faisaient partie de son milieu personnel ou qui passaient un séjour prolongé à Cologne. Ce n’est que dans quelques rares cas qu’il se rendit lui-même en voyage pour rencontrer des acteurs culturels extérieurs – comme par exemple à Berlin où il entra en contact avec Raoul Hausmann en 1929, muni des recommandations de son ami Franz Wilhelm Seiwert. Vus d’aujourd’hui, les portfolios semblent donc très hétérogènes ; ils comprennent des personnalités de premier plan comme Hans Poelzig, Otto Dix et Paul Hindemith parmi les architectes, les peintres et les compositeurs, alors que les écrivains choisis, par exemple, restent inconnus. De plus, Sander a attribué nombre de ses portraits d’artistes à d’autres groupes et donc à d’autres contextes sociaux. Il s’agit non seulement de Raoul Hausmann, qui apparaît dans les groupes II, III et VI en tant qu’inventeur, dandy et bohémien, mais aussi de presque toutes les femmes artistes qui font partie du groupe III. L’intérêt de Sander pour l’image de l’artiste va bien au-delà de la simple présentation des célébrités les plus importantes de son époque. Néanmoins, ses photographies se situent également par rapport aux cultures visuelles populaires qui se développent dans l’entre-deuxguerres autour des artistes, des stars et des vedettes de l’époque. La vitrine présente quelques-unes de ces formes, qui se situent entre la construction médiatique de la figure de l’artiste et l’exploitation commerciale du portrait.

Groupe VI : La grande ville

Dans les discours publics et les débats politiques de la république de Weimar, la grande ville est opposée au monde rural, elle est la nouvelle Babylone. Les portfolios du groupe VI révèlent que la pensée d’August Sander n’est pas dépourvue de ces topoï. Pour lui, la ville est avant tout un lieu vital dont témoignent La rue – vie et spectacles (36), Jeunesse de la grande ville (39) et Festivités (39) parmi lesquelles on compte les manifestations religieuses et politiques mais surtout le carnaval, seule forme de transgression légitime. La ville est la destination des invalides de la guerre et de l’exode rural, dont on retrouve les migrants de travail dans les portfolios sur Les servants (41) et les Types et personnages de la grande ville, ensemble hybride dans lequel figurent également l’autoportrait de Sander et la bohème artistique. La ville est le lieu de la désorganisation sociale et des déracinés, et Sander leur consacre deux portfolios : Les gens du voyage – foire et cirque (37), Les gens du voyage – gitans et vagabonds (38). Malgré leur marginalisation par le titre et leur ségrégation dans un portfolio spécifique, Sander les a photographiés avec la même distance et le même respect que pour le paysan et le bourgeois. La ville est aussi le port de tous les laissés-pour-compte du capitalisme comme Les personnes qui venaient à ma porte (43), mise en abyme de la méthode photographique de Sander. Enfin, après 1945, il classera dans le même groupe VI trois portfolios dédiés aux persécutés du nazisme : le portfolio 44 sur les citoyens juifs de Cologne (dont il réalisait les photographies d’identité), les Prisonniers politiques (44a) où figurent les prises de vuede son fils Erich réalisées à la prison dans laquelle il était interné, et les Travailleurs étrangers (44b). (Voir dernière salle de l’exposition.) La vitrine montre la production exubérante de recueils de portraits, témoignant de la viralité du discours physiognomonique en Allemagne, qui de nouveau oppose « le visage authentique » des paysans aux « masques » de l’homme aliéné de la ville.

Groupe VII : Les derniers hommes

Le titre de ce dernier groupe d’August Sander rappelle l’expression Le dernier homme qu’utilise Friedrich Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra pour désigner le déclin de l’homme passif, anxieux et sans ambition, représentant d’une civilisation auquel il oppose le modèle du surhomme. Pourtant, l’épilogue sinistre des Hommes du 20e siècle ne correspond pas tout à fait à cette idée. Son seul portfolio Idiots, malades, fous et matière (45) rassemble douze photographies de moribonds, de vieux, d’hommes et enfants aveugles ainsi que le masque de mort de son fils Erich, donnant ainsi l’idée d’un cycle de vie d’une société qui se termine par la mort et Les derniers hommes. La diction fatale du titre, qui résonne avec le discours eugénique de l’époque, et la position du groupe à la fin des Hommes du 20e siècle restent révoltants. Les photographies en vitrine présentent par contre la totalité des portraits d’aveugles de Sander, et démontrent son intérêt pour ces personnes. Ses agrandissements de détails révèlent une certaine fascination, voire une forme d’empathie avec eux, transformant leurs gestes en allégories des sens.

![George Grosz, Porträt des Schriftstellers Max Herrmann-Neiße [Portrait de l'écrivain Max Herrmann-Neiße], 1925. Huile sur toile, 100 x 101,5 cm. © The estate of George Grosz, Princeton, N.J. / Adagp, Paris, 2022 photo © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Cem Yücetas.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_7.jpg)

![Carl Grossberg, Selbstbildnis [Autoportrait], 1928. Huile sur bois 70,1x60cm. Collection particuliere, Allemagne / Germanyphoto credit: Grisebach GmbH.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_8.jpg)

![Anton Räderscheidt, Junger Mann mit gelben Handschuhen [Jeune homme avec des gants jaunes], 1921. Huile sur bois, 27 x 18.5 cm. Galerie Berinson, Berlin. © Adagp, Paris, 2022.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3252_Allemagne_9.jpg)