🔊 “Alberto Giacometti – Douglas Gordon” the morning after, à l’Institut Giacometti, Paris, du 20 avril au 22 juin 2022

“Alberto Giacometti – Douglas Gordon“

the morning after

à l’Institut Giacometti, Paris

du 20 avril au 22 juin 2022

PODCAST – Interview de Christian Alandete, directeur artistique de l’Institut Giacometti et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 25 avril 2022, durée 15’20.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaire :

Christian Alandete, directeur artistique de l’Institut Giacometti

L’Institut Giacometti donne carte blanche à l’artiste Douglas Gordon, figure majeure de la scène contemporaine. Né en 1966 à Glasgow en Écosse, Douglas Gordon vit et travaille à Berlin, à Glasgow et à Paris. Artiste pluridisciplinaire, sa pratique englobe la vidéo et le film, le dessin, la sculpture et l’installation. Son travail sur la distorsion du temps, la tension entre des forces contraires et les dualités telles que la vie et la mort, le bien et le mal, rejoint les interrogations de Giacometti sur la condition humaine. Il réalise pour l’occasion, une série d’oeuvres originales inédites présentées en lien avec des sculptures et des dessins d’Alberto Giacometti méconnus ou inédits. Ces nouvelles productions marquent une étape dans l’oeuvre de Gordon et éclairent de manière nouvelle celle de Giacometti.

« Quand je pense à la sculpture et à Giacometti, il est unique en son genre. La plupart des sculptures que je vois, ou que j’ai vues, ont une présence qui est nouvelle dans un monde créé par la mythologie, les dieux ou un dieu, la science ou l’homme de science. Et tous en refusent la responsabilité mais en réclament la paternité.

Cependant, les choses de Giacometti, et je tiens à utiliser ce mot ‘stuff’, sont pleines, ramassées, bourrées, recouvertes des empreintes de la personne responsable de la chose qui se tient devant nous. Dans le système de justice pénal on dirait que cet homme veut se faire attraper (ou retrouver).’’ Douglas Gordon

#publication – Douglas Gordon / Alberto Giacometti the morning after

Le catalogue est co-édité par la Fondation Giacometti, Paris et FAGE édition, bilingue français/anglais.

#GG #themorningafter

MAIN DANS LA MAIN

DOUGLAS GORDON AVEC ALBERTO GIACOMETTI

Par Christian Alandete, commissaire de l’exposition

Rien ne prédispose Douglas Gordon à rencontrer Alberto Giacometti. L’année 1966 où ce dernier décède à l’hôpital de Chur en Suisse est celle qui voit Douglas Gordon naître à Glasgow en Ecosse. On pourrait s’arrêter là et considérer que la chronologie de ces deux jalons de l’existence humaine justifie à lui seul de réunir deux artistes dont le travail est particulièrement hanté par ce qui nous ramène à notre condition humaine et la crainte justifiée d’une mort certaine.

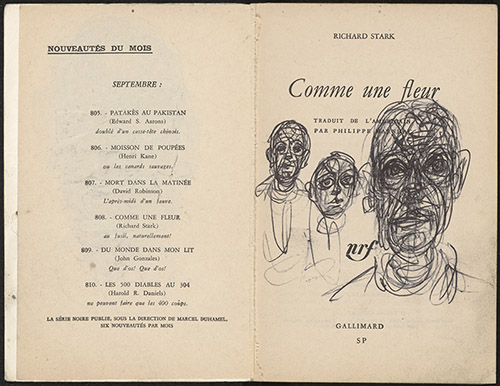

Néanmoins, l’un et l’autre partagent aussi un intérêt commun pour les histoires criminelles. A plusieurs reprises, Douglas Gordon a puisé dans le film noir américain d’après-guerre la matière première de ses vidéos. A peu près à la même époque que l’âge d’or de ce cinéma de genre, Marcel Duhamel lançait, en France, chez Gallimard, la Série Noire dont plus de 60 romans ont été retrouvés dans l’atelier de Giacometti après sa mort. Celui-ci était non seulement un lecteur assidu de ces histoires policières, mais trouvait dans les pages de ces livres le support à des annotations mais surtout à des dessins de têtes, portraits-robots génériques, réalisés de mémoire d’après son frère Diego, devenus emblématiques de sa production des années 1950-1960 et qui sont montrés ici pour la première fois.

Il y a dans la dénomination de commissaire d’exposition une analogie souvent troublante avec l’univers policier auquel il emprunte la terminologie, et dans l’histoire de l’art des similitudes avec l’enquête criminelle. Alors que le commissaire doit construire une exposition avec l’artiste à partir des indices parfois énigmatiques que ce dernier distille au cours de la phase de préparation, l’historien de l’art fouille dans des archives et recoupe des sources pour retracer l’histoire avec le fol espoir de déchiffrer une énigme dont seul l’artiste aurait la clé.

La Fondation Giacometti voulue par Annette Giacometti, la veuve de l’artiste, est consacrée à maintenir l’héritage artistique laissé par l’un des plus importants artistes de la modernité à Paris. Elle œuvre non seulement à promouvoir son travail mais aussi à continuer de creuser des zones plus obscures d’une œuvre qui se révèle toujours plus complexe qu’il n’y paraît à première vue. Inviter des artistes contemporains à interagir avec les œuvres de la collection de la fondation, c’est accepter un regard de biais, une confrontation dans laquelle se joue en permanence des sentiments contradictoires : rendre hommage sans tomber dans l’eulogie, et confronter son propre travail en cours avec des œuvres qui sont désormais entrées dans l’histoire de l’art.

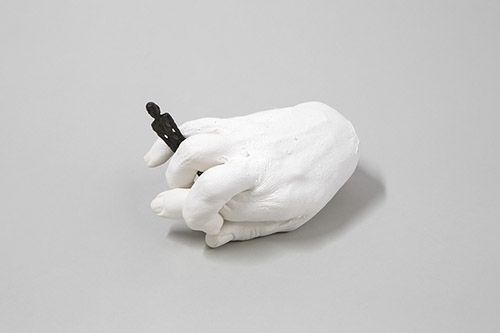

C’est dans cette tension que Gordon a trouvé des « points de contact » au sens propre comme au figuré, en mettant littéralement ses mains dans celles de Giacometti. Parmi les milliers de photographies conservées par la Fondation Giacometti, la plupart montrent l’artiste au travail dans son atelier, les mains travaillant la terre ou le plâtre pour modeler les bustes, les corps et les visages de ses modèles. Giacometti était pressé par un temps qu’il savait, comme chacun d’entre nous, qu’il lui était compté et ne perdait jamais une occasion de travailler sur ses œuvres y compris lorsqu’il donnait des interviews, ses mains allant et venant le long de ses sculptures en cours alors qu’il discutait avec son interlocuteur. Le ballet des mains de Giacometti sur ses œuvres en cours de production trouve son écho dans les jeux de mains que Gordon multiplie, croisant les doigts pour conjurer le mauvais œil ou les emmêlant dans des positions dont on ne sait si elles évoquent la prière ou la mise en garde.

Ce point de contact trouve sa source dans l’interdit du musée de toucher les œuvres et la volonté de transgression de l’artiste contemporain face à son aîné moderne ; évitant à ce dernier la panthéonisation en ramenant la sculpture au statut d’objet préhensible qu’il avait encore avant de sortir de l’atelier. Alain Resnais, Chris Marker et Ghislain Cloquet avaient montré, en 1953, combien la muséification des objets d’art africain avaient été contre-nature dans leur film Les statues meurent aussi qui ouvrait par ce cartouche : « Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art. Cette botanique de la mort, c’est ce que nous appelons la culture. » Leur plaidoyer contre la sanctuarisation des objets d’art pourrait rejoindre la manière dont Gordon appréhende les œuvres de Giacometti en les présentant comme si les sculptures sortaient à peine de l’atelier et pouvaient encore être appréhendées à pleines mains sans aucune barrière. Les œuvres passent ainsi des mains de Giacometti à celles de Gordon qui les présente déposées dans le creux de la main comme on le ferait d’une offrande ou entre ses paumes enserrant une petite tête en plâtre sans qu’on sache vraiment si c’est pour la protéger ou au contraire l’enfermer, voire s’en saisir comme d’un potentiel projectile, dans un ultime geste iconoclaste.

Ces sculptures de poche, qui tiennent dans la main, sont caractéristiques d’une période traumatisante pour le sculpteur. La petite Tête de femme (Rita) réalisée en 1936 marque un tournant dans l’œuvre de Giacometti qui vient de prendre ses distances avec le groupe surréaliste, qui lui avait pourtant valu ses premiers succès critiques et commerciaux, pour revenir à un travail d’après nature. Chaque jour, Rita Gueyfier, un modèle professionnel, vient poser dans l’atelier du sculpteur qui ne sait pas encore qu’il vient d’entamer une descente aux enfers qui durera plus d’une décennie, pendant laquelle il n’exposera plus aucune œuvre nouvelle. Giacometti vit une véritable crise artistique qui trouvera son acmé pendant la Seconde Guerre mondiale et qu’il rappellera à l’envi dans ses interviews : « En 1940, à ma grande terreur, mes statues ont commencé à diminuer. C’était vraiment une catastrophe effroyable : je me souviens par exemple que je voulais reproduire de mémoire une amie que j’aimais, telle que je l’avais aperçue un soir boulevard Saint-Michel. Moi, je voulais la faire comme ça. Eh bien, ça devenait si petit que je n’arrivais plus à mettre aucun détail. Je n’y comprenais rien. Toutes mes statues, inexorablement, finissaient par atteindre un centimètre. Un coup de pouce et hop ! plus de statue. »

Cette petite figurine d’à peine quatre centimètres, réalisée de mémoire d’après la silhouette d’Isabel, son amour de l’époque, Gordon la dépose dans une longue main noire en cire qui paraît démesurée alors même qu’elle est moulée directement sur le bras de l’artiste. Jusqu’où l’artiste est-il prêt à donner de sa personne : un doigt, une main, un bras ? Chaque artiste vit, peu ou prou, ces moments de doute, d’hésitations, de tâtonnements qui les conduisent parfois dans des directions inattendues. C’est dans cette production qui marque le moment où l’artiste célébré est face au doute que Gordon choisit d’extraire les œuvres les moins monumentales de Giacometti, mais qui illustrent, plus que d’autres, cette fragilité de la condition d’artiste face à la création. Auguste Rodin avant Gordon avait déjà réalisé des assemblages associant un moulage de sa main et une de ses sculptures de petite taille (Moulage de la main d’Auguste Rodin tenant un torse féminin, 1917). C’est dans cette filiation sur trois générations que l’histoire de l’art se rejoue en des termes sensiblement différents. Pour Gordon, il s’agit bien de faire œuvre de sculpteur par deux gestes sacrilèges de l’histoire de la sculpture, dans sa quête impossible à dépasser la nature.

On se souvient du scandale que provoqua l’Age d’airain au Salon de Paris en 1877, où Rodin accusé d’avoir moulé directement sur le modèle, tant l’illusion était parfaite, avait dû prouver qu’il en avait bien sculpté chaque détail. Gordon, en associant sa main et les sculptures de Giacometti, réinvente un procédé de réappropriation dont il est coutumier déjà avec le cinéma et la photographie. Les nouvelles mains en plâtre de Gordon, réalisées dans le matériau de prédilection de Giacometti, viennent compléter une série de mains moulées sur le modèle dans les matériaux, les plus variés : de la cire à l’or massif, recouvertes de cuir, en silicone ou en bronze, en marbre de Carrare ou en pâte de verre, et même en polyuréthane et en glace, cette dernière vouée à se dissoudre lentement jusqu’à ne laisser plus qu’une flaque au sol ; œuvre éphémère d’un artiste alchimiste qui préfère changer l’or en plomb que l’inverse.

La plupart des mains sont conservées avec toutes les traces de moulage apparentes, comme pour éviter l’illusion d’une sculpture qui ne se donnerait pas pour ce qu’elle est : à savoir une copie exacte de la nature. Les « events » servant au moment du coulage à faire remonter le métal en fusion ont été conservés, renvoyant cette main, bardée de tiges qui la transperce, à un fragment possible d’un saint Jean-Baptiste qu’on imaginerait volontiers extatique. A d’autres endroits ce sont les coutures qui n’ont pas été ébarbées comme il est d’usage de le faire habituellement par un polissage des jointures de la pièce après sa sortie du moule. Parfois, les doigts brisés au moment du démoulage ont été conservés et sont présentés à côté de ce qu’il reste de la main de l’artiste.

Giacometti lui-même était sensible à l’accident qui pouvait s’opérer au moment de la création. Des bras qui se brisent, un élément qui disparaît entre le plâtre original et son tirage en bronze, Giacometti voyait dans ces accidents l’occasion de ramener ses sculptures au statut d’objets archaïques. Figurines sans bras, visage fracturé, les plâtres de Giacometti portent les stigmates de leur vie dans l’atelier, des déplacements successifs qu’il leur fait subir d’un coin à un autre de la pièce. Autant d’occasions de perdre des fragments pour peut-être mieux gagner en intemporalité jusqu’à ce que l’artiste décide d’en figer la forme en la coulant dans le bronze.

Gordon comme Giacometti se rejoignent indubitablement dans cette tension entre création et destruction et le souhait d’ancrer leur travail à la fois dans leur époque tout en opérant une révision de la statuaire classique par l’emprunt de chemins quasi académiques.

A la « verticalité » des sculptures de Giacometti, Gordon oppose l’horizontalité des siennes. Les oreillers de cuivre posés à même le sol ne se donnent pas à lire d’emblée : des masses informes que Georges Bataille, dissident surréaliste proche de Giacometti, aurait pu reconnaître comme un archétype de son concept de bas matérialisme au même titre que Salvador Dalì avait vu dans la Boule suspendue de Giacometti l’archétype des objets à fonctionnement symbolique du programme surréaliste d’André Breton. Après une première séance de travail qu’il faut imaginer certainement éprouvante pour l’artiste, Gordon a ressenti le besoin d’aller s’allonger, non pas dans le lit minuscule de l’atelier de Giacometti mais dans celui du studio de la résidence de recherche de l’Institut, situé juste au-dessus, dans l’entresol qui sépare l’espace d’exposition de l’espace des bureaux et qu’il allait annexer par intermittence pendant deux années. En guise d’oreiller, Gordon avait extrait de la bibliothèque de la Fondation Giacometti le premier volume de l’Idiot de la famille, l’essai que Sartre a consacré à Gustave Flaubert, voyant dans l’absence du volume II, que lui-même possédait dans sa bibliothèque personnelle à Berlin, le signe que l’ouvrage serait le parfait passage de relais entre lui et Giacometti. Rien d’analogue néanmoins entre la biographie de Flaubert par Sartre et l’enfance de Giacometti dont on peut légitimement considérer qu’il a plutôt grandi comme le génie de la famille. Destiné dès son plus jeune âge à une carrière artistique, il était des trois fils de Giovanni Giacometti celui qui avait le plus de faciliter à dessiner, peindre puis sculpter les membres de sa famille. Gordon quant à lui se projette plus facilement dans la version de Sartre, élevé dans une famille très stricte régulée par de nombreux interdits qu’il aura à cœur de transgresser.

« Pourquoi est-ce que je voulais un oreiller ? Je veux dormir là où je me sens à l’aise. Et j’ai dormi sur un livre de la bibliothèque. Puis je m’endors dans la chambre d’amis réservée aux artistes, où il n’y a rien. Et j’utilise ce livre comme oreiller. Et quand je suis en train de m’endormir, je me dis : “Qu’est-ce que je peux bien faire ?”. » Douglas Gordon

Douglas Gordon

Né en 1966 à Glasgow en Ecosse, Douglas Gordon vit et travaille à Berlin, Glasgow et Paris. La pratique de Douglas Gordon englobe la vidéo et le film, l’installation, la sculpture, la photographie et le texte.

L’artiste s’est rendu célèbre en s’appropriant et en détournant des images, parfois pour les remettre en scène, en ralentir les mouvements, en déconstruire la narration, en modifier le sens. À travers son travail, Gordon étudie la condition humaine à travers la mémoire et le passage du temps, ainsi que les dualités universelles telles que la vie et la mort, le bien et le mal, le vrai et le faux.

L’œuvre de Gordon a été exposée dans le monde entier, dans de grandes expositions personnelles à la Neue Nationalgalerie Berlin (1999), la Tate Liverpool (2000), le MOCA à Los Angeles (2001 et 2012), la Hayward Gallery à Londres (2002), la National Gallery of Scotland (2006), au Museum of Modern Art de New York (2006), à la TATE Britain de Londres (2010), au Tel Aviv Museum of Art (2013), ainsi qu’au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (2014). Ses œuvres cinématographiques ont été présentées au Festival de Cannes, au Festival international du film de Toronto (TIFF), au Festival du film de Venise, au Festival international du film d’Édimbourg, au BFI London Film Festival, au Festival del Film Locarno, au New York Film Festival, entre autres. Gordon a reçu le prix Turner 1996. En 2017, il a été présenté à la Documenta 14 à Athènes et Kassel.

Il est représenté en France par kamel mennour.

Il a été en résidence à l’Institut Giacometti en 2020-2021.