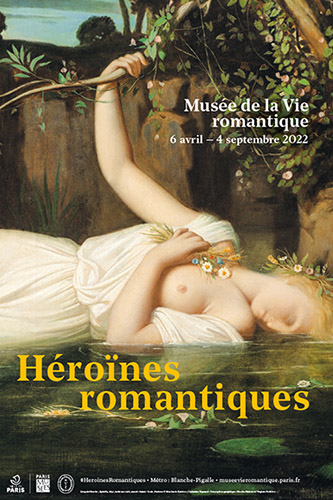

🔊 “Héroïnes romantiques” au Musée de la Vie Romantique, Paris, du 6 avril au 4 septembre 2022

“Héroïnes romantiques“

au Musée de la Vie Romantique, Paris

du 6 avril au 4 septembre 2022

PODCAST – Interview de Gaëlle Rio, directrice du musée de la Vie romantique et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 5 avril 2021, durée 19’26.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Gaëlle Rio, directrice, musée de la Vie romantique

Elodie Kuhn, directrice adjointe

Qui sont les héroïnes du romantisme et comment sont-elles représentées dans les arts au XIXe siècle ? Le musée de la Vie romantique explore ces questions en ouvrant, le 6 avril 2022, l’exposition Héroïnes romantiques.

Grâce à une sélection d’une centaine d’oeuvres – peintures, sculptures, manuscrits et objets d’art -, l’exposition invite le public à découvrir des héroïnes revisitées ou inventées par le romantisme : Héroïnes du passé, Héroïnes de fiction et Héroïnes en scène. Ce parcours en trois temps permet de tisser des liens entre les Beaux-arts, la littérature et les arts de la scène qui jouent au XIXe siècle un rôle majeur dans la diffusion d’un héroïsme féminin aux accents tragiques.

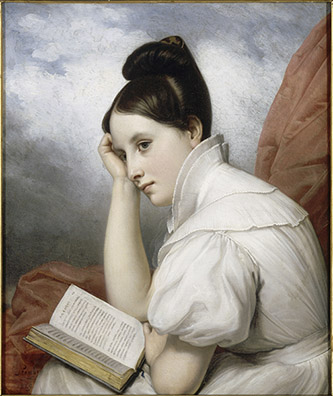

Sappho, Jeanne d’Arc, Marie Stuart, Héloïse, Juliette, Ophélie ou encore Atala : ces femmes, dont les récits dramatiques sont connus, ancrent dans l’imaginaire collectif de l’époque une certaine vision du féminin. Dans les Beaux-arts, comme dans la littérature ou la musique, l’héroïne romantique vit des passions fortes, éprouve le désespoir et la mélancolie, aime et meurt d’aimer. Les artistes romantiques, portés par le goût du drame, font de ces destinées exceptionnelles des sujets pour leurs compositions. Les oeuvres choisies d’Eugène Delacroix, Anne-Louis Girodet, Théodore Chassériau, Antoine-Jean Gros, Léon Cogniet ou Léopold Burthe, figurent le plus souvent ces femmes diaphanes et fragiles, dénudées, résignées face à un destin inéluctable. Si la création de l’époque est majoritairement l’oeuvre d’artistes masculins, l’exposition s’intéresse également aux femmes du XIXe siècle qui mettent en scène des héroïnes dans leurs oeuvres. Sont ainsi mises à l’honneur les artistes Marie d’Orléans, Félicie de Fauveau, Frédérique O’Connell, les écrivaines Madame de Staël et George Sand ou encore les interprètes Harriet Smithson, Rachel et Mademoiselle Mars, qui portent à la scène les grands rôles féminins de l’époque. En se saisissant de ce sujet encore peu exploré, l’exposition interroge le regard sur les femmes diffusé par le mouvement romantique, dans une société qui leur laisse alors peu de place.

Cette sélection d’oeuvres est enrichie d’une médiation à destination du public familial et scolaire, de contenus sonores donnant vie à des textes d’époque ou encore d’une projection audiovisuelle qui questionne la postérité contemporaine de ces héroïnes. Une riche programmation culturelle accompagne le propos : un podcast sur la fonction jouée par ces représentations réalisé en partenariat avec Julie Beauzac – créatrice de podcasts sur l’histoire de l’art -, un cycle de concerts de compositrices romantiques proposé par le Conservatoire à rayonnement régional de Paris ou encore un concert de Chloé Mons et Hélène Singer intitulé « Désirs et mythologies féminines ».

Sous la forme d’un ouvrage collectif à entrées thématiques, le catalogue qui accompagne l’exposition développe un éclairage pluridisciplinaire interrogeant les représentations des héroïnes romantiques en mêlant histoire et histoire de l’art.

#HeroinesRomantiques – Catalogue : Héroïnes romantiques aux Éditions Paris Musées, Sous la direction de Gaëlle Rio et Elodie Kuhn. Responsable éditorial, Alexandre Curnier.

Parcours de l’exposition

Grâce à la sélection d’une centaine d’oeuvres, l’exposition Héroïnes romantiques invite le public à découvrir d’abord les héroïnes du passé, mythologique et historique, puis les héroïnes de fiction qui ont marqué le théâtre et la littérature. Le parcours se termine par l’évocation des héroïnes interprétées par de célèbres comédiennes, chanteuses et danseuses sur les scènes du théâtre, de l’opéra et du ballet. Si cet héroïsme féminin s’illustre principalement dans la passion amoureuse, il s’achève fatalement par un exil douloureux, un retrait du monde, voire une mort dramatique et précoce. Les peintres Eugène Delacroix, Anne-Louis Girodet, Théodore Chassériau, Antoine-Jean Gros, Léon Cogniet et Léopold Burthe représentent ces femmes le teint diaphane, vêtues de drapés vaporeux, vacillant ou gisant sur le sol, comme résignées face à un destin inéluctable. Puisqu’elles sont l’objet d’un regard masculin, elles sont souvent érotisées ou figurées pour leurs qualités supposées féminines telles que la grâce, la fragilité, la sensibilité ou le dévouement. En écho à la condition féminine du premier quart du XIXe siècle, fortement défavorisée par le Code civil napoléonien de 1804, les héroïnes romantiques incarnent un modèle féminin sacrifié.

1. Les héroïnes du passé : mythes et histoire

Conjuguant leur intérêt pour le passé et leur goût du drame, les artistes romantiques vont chercher dans la mythologie et l’histoire de célèbres figures féminines aux destins tragiques qu’ils érigent en héroïnes. La mort de Sappho inspire de nombreux peintres et sculpteurs, à l’instar d’Antoine-Jean Gros qui peint la poétesse de Lesbos, sa lyre dans les bras, sur le point de se jeter dans le vide par désespoir amoureux. La courageuse Antigone du mythe grec est représentée lors de sa fin tragique par Victorine-Angélique Rumilly, tandis que Jean Gigoux érotise la puissante reine de l’Égypte antique Cléopâtre en la figurant entièrement nue en train de mettre fin à ses jours. Le regain d’intérêt pour la religion au début du XIXe siècle transforme certaines héroïnes en saintes ou en martyres. La piété de Jeanne d’Arc est ainsi mise en avant dans les œuvres sculptées de Marie d’Orléans. Le goût des artistes romantiques pour le Moyen Âge et la Renaissance fait émerger d’autres figures féminines, notamment dans les tableaux qualifiés d’historicistes ou de style troubadour. L’histoire d’amour interdite entre la jeune Héloïse et son professeur Abélard, rendue célèbre au XIXe siècle, se diffuse jusque dans l’imagerie populaire. Enfin, la destinée exceptionnelle de la reine d’Écosse Marie Stuart fascine elle aussi les artistes, qui la représentent condamnée ou en exil.

2. Les héroïnes de fiction

Le genre du roman, en plein essor au XIXe siècle, contribue à la diffusion de l’héroïne de fiction, ce personnage principal du récit auquel on s’identifie. François-René de Chateaubriand, Victor Hugo, Madame de Staël, Sophie Cottin ou George Sand inventent des figures féminines de premier plan dans leurs écrits, parmi lesquelles Atala, Esméralda, Corinne, Mathilde ou encore Lélia. Certaines d’entre elles, comme Atala ou Velléda, acquièrent une telle célébrité qu’elles sont ensuite représentées en peinture, notamment par Anne-Louis Girodet et Léon Cogniet, ou en sculpture par Hippolyte Maindron. Dans les années 1820, le théâtre de William Shakespeare connaît en France une renommée tardive mais retentissante. Les héroïnes du dramaturge anglais deviennent des figures majeures du romantisme, représentées dans les oeuvres aux moments les plus tragiques des pièces : la mort d’Ophélie, la folie de Lady Macbeth, Desdémone étouffée par son amant, Juliette semblant morte dans les bras de Roméo. Ces héroïnes de fiction expriment l’impossible conciliation entre un ordre social établi et la liberté de vivre leurs passions. En 1857, Gustave Flaubert fait d’Emma Bovary une femme imprégnée de ces lectures romantiques, qui se rêve elle aussi en héroïne amoureuse jusqu’à en mourir.

3. Les héroïnes en scène

À une époque où le théâtre, le ballet et l’opéra attirent un public nombreux, la scène devient un espace de diffusion des héroïnes romantiques. Celles-ci sont incarnées par des interprètes adulées comme Mademoiselle Mars, Mademoiselle Rachel, Guiditta Pasta, Maria Malibran ou encore Marie Taglioni. Devenant de véritables icônes, ces femmes sont représentées par les artistes dans leurs rôles les plus fameux. Au théâtre, la comédienne irlandaise Harriet Smithson contribue à la renommée des héroïnes shakespeariennes, tandis que Mademoiselle Rachel, célèbre pour ses rôles de tragédienne, notamment celui de Phèdre, joue aussi dans des drames romantiques, telle la pièce Cléopâtre de Delphine de Girardin. La figure de la Sylphide, inspirée de légendes celtes et germaniques, apparaît dans le monde de la danse. Élancée, jeune et d’une beauté gracieuse, elle symbolise sur scène l’idéal d’une femme immatérielle. Les danseuses Marie Taglioni, Fanny Elssler et Carlotta Grisi, vêtues de vaporeux tutus blancs et chaussées de pointes, diffusent une nouvelle manière de danser, caractéristique du ballet romantique. Les opéras romantiques mettent en scène des héroïnes sacrifiées qui ne survivent presque jamais aux héros. C’est le cas de la célèbre Desdémone dans l’Otello de Gioachino Rossini, interprétée par les deux cantatrices Maria Malibran et Guiditta Pasta, et peinte par François Bouchot, Henri Decaisne et François Gérard. Véritable apothéose musicale et émotionnelle des opéras, la mort de l’héroïne témoigne de sentiments passionnés et désespérés propres au romantisme.