🔊 “Toyen” l’écart absolu, au Musée d’Art moderne de Paris, du 25 mars au 24 juillet 2022

“Toyen“ l’écart absolu

au Musée d’Art moderne de Paris

du 25 mars au 24 juillet 2022

PODCAST – Interview de Annie Le Brun, écrivain et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 24 mars 2022, durée 12’08.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaires

Annie Le Brun, écrivain

en collaboration avec Dr. Annabelle Görgen-Lammers, Hamburger Kunsthalle, Hambourg et Dr. Anna Pravdová, Galerie Nationale de Prague

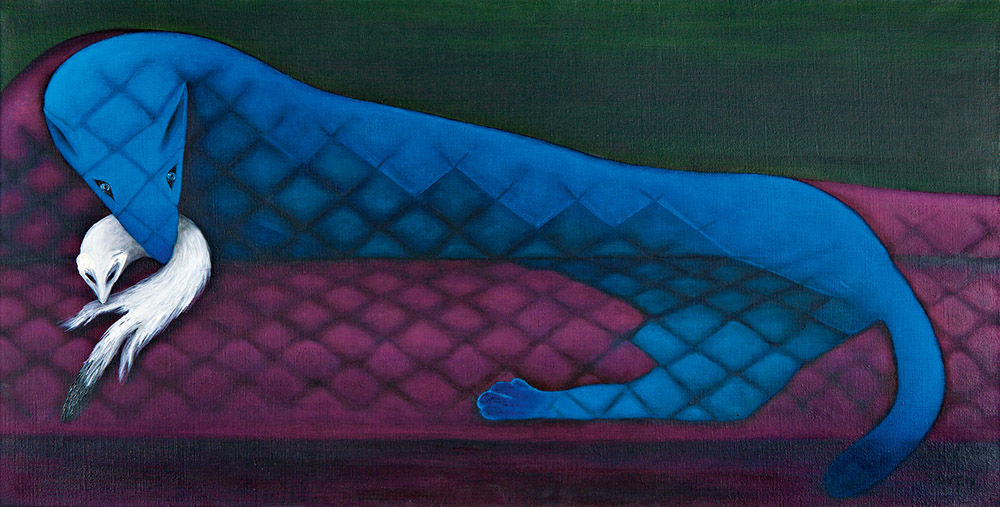

Présentée successivement à Prague, Hambourg et Paris, cette rétrospective de l’œuvre de Toyen (1902-1980) constitue un événement qui permet de découvrir la trajectoire exceptionnelle d’une artiste majeure du surréalisme qui s’est servie de la peinture pour interroger l’image. Cent-cinquante œuvres (peintures, dessins, collages et livres venant de musées et de collections privées) sont présentées dans un parcours en cinq parties. Celles-ci rendent compte de la façon dont se sont articulés les temps forts d’une quête menée en « écart absolu » de tous les chemins connus.

Née à Prague, Toyen traverse le siècle en étant toujours à la confluence de ce qui se produit de plus agitant pour inventer son propre parcours. Au coeur de l’avant-garde tchèque, elle crée avec Jindrich Styrsky (1899-1942) « l’artificialisme » se réclamant d’une totale identification « du peintre au poète ». À la fin des années 20, ce mouvement est une saisissante préfiguration de « l’abstraction lyrique » des années cinquante. Mais l’intérêt de Toyen pour la question érotique, comme sa détermination d’explorer de nouveaux espaces sensibles, la rapprochent du surréalisme. Ainsi est-elle en 1934 parmi les fondateurs du mouvement surréaliste tchèque. C’est alors qu’elle se lie avec Paul Eluard et André Breton.

Durant la seconde guerre mondiale, elle cache le jeune poète juif Jindrich Heisler (1914-1953), tandis qu’elle réalise d’impressionnants cycles de dessins, afin de saisir l’horreur du temps. En 1948, refusant le totalitarisme qui s’installe en Tchécoslovaquie, elle vient à Paris pour y rejoindre André Breton et le groupe surréaliste. Si elle participe à toutes ses manifestations, elle y occupe une place à part, poursuivant l’exploration de la nuit amoureuse à travers ce qui lie désir et représentation.

Singulière en tout, Toyen n’a cessé de dire qu’elle n’était pas peintre, alors qu’elle est parmi les rares à révéler la profondeur et les subtilités d’une pensée par l’image, dont la portée visionnaire est encore à découvrir.

Un catalogue est publié aux éditions Paris Musées

Parcours de l’exposition

Introduction

En 1919, Prague est la capitale européenne qui se trouve alors à égale distance de Paris, Vienne, Moscou et Berlin, où tout se réinvente, l’architecture, la littérature, la psychanalyse, le théâtre, la linguistique… Toyen a 17 ans. Elle vient de quitter sa famille pour rejoindre les milieux anarchistes et communistes, avant de fréquenter l’École des arts décoratifs qu’elle va vite abandonner. Ne cédant jamais sur sa révolte ni sur ses rêves, elle va traverser le siècle, toujours à la confluence de ce qui s’y produit de plus agitant, des avant-gardes de l’Europe centrale au surréalisme international. Bien avant d’avoir lu l’utopiste Charles Fourier, Toyen a pratiqué l’écart absolu que celui-ci préconisait en s’éloignant délibérément des routes connues. Singulière en tout, elle a toujours refusé de se définir comme un peintre et à plus forte raison comme une femme peintre. Tel Rimbaud, elle est ailleurs. Ainsi la peinture lui aura d’abord été prétexte de s’aventurer dans les continuelles mouvances de la représentation, afin d’y discerner les forces qui hantent notre obscurité et particulièrement notre nuit amoureuse. Refusant de se laisser assigner à résidence par quelque identité que ce soit, Toyen a mené sa vie comme un voyage au long cours, où les courants auront compté autant que les rivages abordés. Extraordinaire traversée de l‘image, dont l’histoire se confond avec celle de la liberté en quête de ses formes.

I – MIRAGES (1919–1929)

Au milieu de l’été 1922, Toyen rencontre sur l’île croate de Korcula le jeune peintre Jindřich Štyrský, pareillement en rupture avec sa famille, l’enseignement des Beaux-Arts et l’ordre social. C’est le début d’une collaboration à vie. De retour à Prague, ils rejoignent le groupe Devetsil, alors creuset de l’avant-garde, et participent à toutes ses expositions avec des tableaux entre purisme et constructivisme. Entre 1925 et 1927, Toyen et Štyrský voyagent en Europe, séjournent à Paris et y exposent. Fascinée par la diversité des spectacles, cirques, music-hall, fêtes foraines… qu’ils y découvrent, Toyen réalise en 1925 une série de tableaux « primitivistes » mais dont la facture et l’humour les rapprochent de nombreux petits croquis érotiques témoignant déjà d’une composante majeure de sa sensibilité. En 1926, Toyen et Štyrský définissent leur vision commune sous le nom d’artificialisme, visant à « provoquer des émotions poétiques qui ne sont pas seulement optiques ». On peut y reconnaître une préfiguration, trente ans avant, de l’abstraction lyrique, même si l’artificialisme s’en différencie par la subtilité d’un « miroir sans image », dans lequel Toyen comme Štyrský ont affirmé « l’identification du peintre au poète ».

II – LA FEMME MAGNÉTIQUE (1930–1939)

Avec le début des années trente, une violence nouvelle s’empare de l’espace de Toyen, dévoilant des formes venues des profondeurs, qui s’imposent progressivement par leur charge sexuelle. Sans qu’on s’en aperçoive, la lumière cède à la matière. De moins en moins, la flore se distingue de la faune dans une nuit intérieure que Toyen ne quitte plus des yeux, pour voir quelle forme se révèle à travers l’érotisation de ce qui est. C’est alors qu’elle découvre les écrits de Sade et sa vision pansexuelle. De 1930 à 1933, elle est aux côtés de Štyrský, bravant la censure, avec l’Eroticka revue. Elle y illustre de nombreux textes et publie ses propres dessins, dont la force évocatrice dit l’importance qu’elle ne cesse d’accorder à la dimension érotique, éclairant, au-delà d’affinités poétiques et politiques de plus en plus évidentes, son rapprochement avec le surréalisme. Ainsi Toyen figure parmi les fondateurs du groupe surréaliste de Tchécoslovaquie. Jusqu’à la fin de sa vie, elle restera fidèle à cet engagement. Non sans que son exceptionnel travail sur la matière l’amène, dès le milieu des années trente, à voir dans le jeu des forces primordiales, la catastrophe qui se prépare. Ce dont rendent compte de façon prémonitoire ses deux ensembles de dessins, Les Spectres du désert (1936-1937) et Seules les crécerelles pissent sur les dix commandements (1939), accompagnés de poèmes du jeune Jindřich Heisler.

III – CACHE-TOI, GUERRE ! (1939–1946)

Dès les débuts de la guerre, Toyen cherche à saisir l’horreur, en s’en remettant de plus en plus à la rigueur de son dessin. Elle y parvient magistralement à travers les grands cycles que sont Tir (1939-1940) et Cache-toi, guerre ! (1940-1944). Au plus loin des solutions réalistes de l’art engagé, elle figure un monde dont tout horizon a disparu, mais où ne subsistent, comme surprenants révélateurs de l’atrocité de l’époque, que jouets brisés et spectres animaux, témoins muets de l’innocence et du merveilleux anéantis. Justement ce que, durant cette période, Toyen n’en continue pas moins d’affirmer, envers et contre tout. Ainsi, dès 1941, alors qu’elle cache chez elle Jindřich Heisler, traqué en tant que juif, elle compose avec lui Depuis les casemates du sommeil, une suite de « poèmes réalisés », se retournant en imprévisible offensive lyrique contre le malheur des temps. C’est dans cette perspective de haute révolte que Toyen recommence à peindre à partir de 1942. Aussi terribles que soient alors ses tableaux, leur seule existence témoigne d’une puissance de conjuration proportionnelle. Plus encore, elle y fait preuve d’une virtuosité tragique telle que, d’un tableau l’autre, semble s’y résoudre l’énigme de la représentation.

IV – LE DEVENIR DE LA LIBERTÉ (1947–1965)

Après l’exposition que Breton lui organise en 1947 à la Galerie Denise René, Toyen décide avec Heisler de s’exiler à Paris, pour échapper au totalitarisme stalinien qui, à la suite du nazisme, s’abat sur l’Europe centrale. Aussitôt arrivés, l’un et l’autre participent activement à la création de Néon, la nouvelle revue surréaliste. Dans le même temps, Toyen mise une fois de plus sur le dessin pour déterminer l’espace sensible où la vie peut réinventer ses prestiges. Avec le cycle Ni ailes, ni pierres : ailes et pierres (1948-1949) , elle cherche, en effet, à saisir l’instant de trouble où êtres et choses se frôlent et se rejoignent en fascinants foyers d’intensité. Roches, plumes, vagues… y viennent en force pour nous découvrir, au gré d’analogies inédites entre les mouvements des hommes et ceux de la nature, les espaces jamais vus d’une géométrie passionnelle. La valeur refondatrice de ce cycle est de suggérer quelle transmutation est à l’origine des bouleversantes apparitions, auxquelles elle nous fait dès lors assister, toile après toile. Ainsi en va-t-il des « sept épées hors du fourreau», vibrantes évocations féminines de 1957, dont le pouvoir est directement proportionnel à celui de métamorphoses révélatrices d’un « mimétisme amoureux entre les règnes animal, végétal et minéral » (Radovan Ivsic). C’est l’affirmation d’une érotique de l’analogie, ouvrant à perte de vue les paysages d’un imaginaire amoureux où se dressent, entre sauvagerie et artifice, les plus luxueux théâtres du désir.

IV bis – LA CONSTELLATION SURRÉALISTE

À vouloir faire du Surréalisme une avant-garde comme une autre, on a oublié combien l’amitié y a été déterminante. Sans elle, n’aurait jamais existé cette « mise en commun de la pensée », à laquelle nous devons certaines de ses plus fascinantes aventures, de l’écriture automatique au cadavre exquis… Que l’amitié y ait souvent été passionnelle explique la violence des affrontements et des ruptures mais aussi le fait que la découverte d’affinités électives en aura fait le lieu où la liberté des uns exaltait la liberté des autres, se déployant en constellation toujours en devenir. Bien que solitaire, Toyen en a été consciente plus que quiconque, pour avoir, depuis toujours, parié sur l’imprévisible de l’activité collective, se rapprochant alors de ceux avec qui elle partageait la passion du grand large et le désir de ne jamais retarder le moment d’y accéder. Au-delà de son amitié indéfectible pour Štyrský et Heisler, le prouve celle qu’elle porta à Breton, Tanguy ou Péret. Comme par la suite, il est évident que l’amitié a été pour elle le talisman dont elle se protégea et protégea les autres de tout ce qui amoindrit êtres et choses. C’est cette rare lumière de liberté partagée qu’elle ne cessa d’apporter à la constellation surréaliste.

V – LE NOUVEAU MONDE AMOUREUX (1966–1980)

En 1968, Toyen choisit d’intituler l’une de ses toiles comme le texte de Charles Fourier resté jusqu’alors inédit. Car l’utopie de ce « nouveau monde amoureux » rencontre l’espace de l’éperdu qu’elle n’aura cessé de construire. C’est pourquoi il nous a paru éclairant de faire figurer ici des toiles du début des années soixante dans lesquelles se précise ce projet. Jusqu’à la phase décisive de 1966 correspondant aux douze dessins qu’elle propose à Radovan Ivsic d’« illustrer » par ses textes, en quête des mots susceptibles de faire écho à ce qu’elle a conçu comme autant de blasons d’un nouveau « corps d’amour ». Voilà qu’au moment où la société de consommation travaille à nous tromper sur les forces dangereuses qui nous habitent, Toyen se fait particulièrement attentive à l’irréductible nuit paradoxalement indissociable de l’émerveillement passionnel. La coïncidence de dates avec l’appel d’air des événements de mai ’68 est révélatrice de l’acuité visionnaire de son regard. Acuité venant autant de sa conscience révoltée que de son « sens pictural singulièrement sûr », que le critique d’art Charles Estienne comparaît au « sens de la vue chez l’oiseau de mer et le guetteur de phare ». Chaque tableau ouvre alors sur cette « chambre secrète sans serrure », où comme jamais encore l’indéfinissable de l’amour trouve forme. C’est aussi à cette sauvage acuité de vue qu’il faut relier la nouveauté de collages, auxquels Toyen va de plus en plus se consacrer. Qu’il s’agisse du recueil Vis-à-vis (1973) où elle retourne le rapport entre l’intérieur et l’extérieur ou qu’il s’agisse des 11 masques-collages qu’elle réalise en 1976 pour une mise en scène du Roi Gordogane de Radovan Ivsic, elle y radicalise la conception romantique du fragment, de sorte que l’exaltation du détail en arrive à illuminer comme de l’intérieur le devenir de la totalité. Il lui suffit alors de presque rien, d’un simple ajout, pour faire du collage l’arme emblématique d’une nouvelle optique à même de piéger la réalité et d’en dévoiler les horizons occultés. Quoi qu’elle ait regardé, Toyen nous aura fait voir l’autre monde qui est dans celui-ci. Au moment où nous voici de plus en plus prisonniers d’un univers d’images interchangeables, elle nous offre une chance d’en prendre conscience, sinon d’y échapper.