🔊 “James Tissot (1836-1902)” l’ambigu moderne, au Musée d’Orsay, Paris, du 23 juin au 13 septembre 2020

“James Tissot (1836-1902)” l’ambigu moderne

au Musée d’Orsay, Paris

du 23 juin au 13 septembre 2020

PODCAST – Interview de Marine Kisiel, conservatrice au musée d’Orsay et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 22 juin 2020, durée 15’30. © FranceFineArt.

© Anne-Frédérique Fer, présentation presse, le 22 juin 2020.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat général :

commissariat :

Marine Kisiel, conservatrice au musée d’Orsay

Paul Perrin, conservateur au musée d’Orsay

Cyrille Sciama, directeur général du musée des impressionnismes Giverny

À San Francisco

Melissa E. Buron, Director, Art Division at the Fine Arts Museums of San Francisco

Cette exposition est organisée par les musées d’Orsay et de l’Orangerie et le Fine Arts Museum de San Francisco.

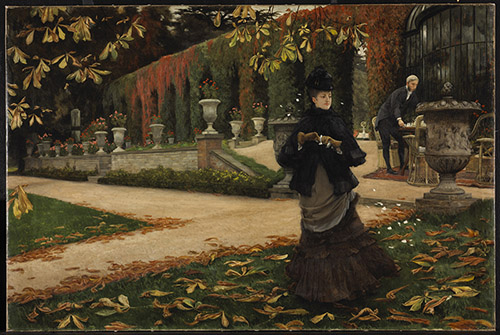

Brillant peintre du High Life sous le Second Empire et des moeurs de la société anglaise victorienne, des aristocrates dandys et de la « parisienne » dans les années 1870 et 1880, James Tissot est un artiste majeur de la seconde moitié du XIXe siècle, à la fois ambigu et fascinant. Si certaines de ses oeuvres nous sont désormais familières, – largement diffusées par la reproduction et souvent présentées dans les expositions -, cette rétrospective est la première qui lui est consacrée à Paris depuis celle organisée au Petit Palais en 1985. Elle entend présenter les grandes réussites et les recherches les plus originales d’un artiste dont les images sont devenues de véritables icônes de la période. Elle explore également la fabrique de son oeuvre : les thèmes qui lui sont chers et leurs variations, mais aussi sa volonté de s’exprimer dans des techniques variées, telles que l’estampe, l’aquarelle ou les objets en émail cloisonné, en sus de la peinture.

Né à Nantes, Tissot se forme à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris à la fin des années 1850. Il fait ses premières armes dans la capitale où sa passion pour les maîtres anciens, pour l’art des préraphaélites anglais ou encore les objets japonais nourrissent sa peinture. Naviguant entre historicisme et réalisme, entre sujets littéraires et peinture de genre, son travail témoigne d’un goût certain pour le costume et pour le détail, au diapason d’une société qui se grise de mode et de bibelots. Dans ce creuset parisien, Tissot et son esprit dandy sont appréciés par une certaine société d’aristocrates et de nouveaux riches qui lui commandent d’imposants portraits, véritables manifestes de modernité.

La mort de Kathleen de la tuberculose, en 1882, scelle le retour de l’artiste en France. Sa carrière se poursuit d’abord dans la description des déclinaisons multiples de la Parisienne, objet d’un cycle spectaculaire (La Femme à Paris) présenté au public en 1885. L’échec de l’entreprise, et la crise mystique que vit l’artiste poussent Tissot à effectuer un audacieux virage à cette période charnière de sa carrière. Pendant les quinze dernières années de sa vie, il œuvre à l’illustration du plus grand récit de la culture occidentale, la vie de Jésus. Les centaines d’illustrations de la Bible qu’il produit sont bientôt diffusées aux quatre coins du monde via l’édition d’un véritable best-seller mondial (La Vie de Notre Seigneur Jésus-Christ).

Par leur réalisme documentaire, leur saveur orientaliste et mystique, et les multiples trouvailles visuelles nées de l’imagination de Tissot, ces images marquent durablement les esprits, et particulièrement ceux des premiers réalisateurs de cinéma.

Introduction :

James Tissot, l’ambigu moderne

Né en 1836 et mort à l’orée du XXe siècle, James Tissot a mené une longue carrière, des deux côtés de la Manche, en un temps de profondes mutations sociales, politiques et esthétiques.

Formé à l’école d’Ingres et de Flandrin, admirateur dans sa jeunesse des primitifs flamands et italiens, du préraphaélisme anglais et de l’art japonais, il a embrassé, dès le début des années 1860, la veine moderne que ses pairs et amis – Manet, Whistler, Degas, pour n’en citer que quelques-uns – ont imposée sur la scène artistique française. Il s’est ensuite transporté vers Londres au lendemain de la guerre franco-prussienne et de la Commune, empruntant en partie aux codes de la peinture narrative britannique pour mettre en scène, dans des images souvent impertinentes et polysémiques, les divertissements et les langueurs de la société victorienne.

Homme de passions originales et éclectiques, tancé pour sa tendance au pastiche, mais aussi loué pour ses éclatantes formules personnelles, Tissot n’a jamais cessé de tracer son sillon. Presque jusqu’au renoncement, puisque, après son retour en France au début des années 1880, il abandonne quasiment la peinture pour se consacrer à l’illustration de la Bible, livrant à la fin du siècle une iconographie renouvelée des Écritures qui inspirera les cinéastes du XXe siècle. C’est là, notamment, que se situe la force de son art : s’étant toujours montré soucieux de se renouveler, Tissot a également su embrasser de nouvelles techniques (estampe, émail cloisonné, photographie, illustration) pour diffuser ses compositions. Avec une grande habileté, il a compris qu’à l’heure où la technique permettait la multiplication et une diffusion sans précédent des images, l’artiste devait à son tour s’en faire le fabricant.

À l’instar de leur auteur – « cet être complexe », selon les mots d’Edmond de Goncourt –, les oeuvres de Tissot sont aussi séduisantes qu’ambiguës. Chatoyantes et claires au premier regard, elles se révèlent souvent paradoxales et déroutantes à l’oeil qui s’attarde à en contempler les multiples détails, et donnent finalement autant à voir qu’elles suggèrent – sans les expliciter – de sens cachés. Leur brio réside dans leur capacité à éveiller la curiosité du spectateur sans jamais tout à fait la satisfaire : à remettre, en somme, à chacun le soin de se les approprier.

(…)