🔊 “Zadkine Art déco” au musée Zadkine, du 15 novembre 2025 au 12 avril 2026

“Zadkine Art déco”

au musée Zadkine, Paris

du 15 novembre 2025 au 12 avril 2026

PODCAST – Entretien avec

Cécilie Champy-Vinas,

conservatrice en chef et directrice du musée Zadkine,

et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 24 novembre 2025, durée 20’15,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Ossip Zadkine (1888-1967), Les Arts et l’Industrie, maquette pour le décor de l’hôtel de ville de Poissy, Vers 1936-1937, bas-relief en plâtre patiné. Paris, musée Zadkine. © Adagp, Paris 2025. Photo : Paris musées /musée Zadkine.

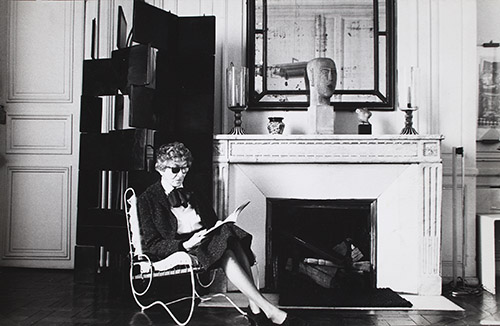

Eileen Gray dans son appartement, vers 1970. Photographie anoyme. Photographie : courtesy National Museum of Ireland.

Eileen Gray (1878-1976), Assiette, vers 1918-1920. Bois laqué marron, argenté et noir, diam. 16,8 cm. Paris, collection particulière. Photographie : Patrick Danino.

Commissariat :

Cécilie Champy-Vinas, conservatrice en chef et directrice du musée Zadkine

Emmanuel Bréon, conservateur en chef honoraire et président d’Art déco de France

Avec la collaboration d’Anne-Cécile Moheng, attachée de conservation au musée Zadkine

En 2025, le musée Zadkine célèbre les cent ans de l’Art déco en mettant en lumière les liens qu’a noués le sculpteur Ossip Zadkine avec les arts décoratifs dans les années 1920-1930. À travers plus de 90 oeuvres – des sculptures, mais également des objets et du mobilier – l’exposition évoque, pour la première fois, les relations que Zadkine entretenait avec certains grands décorateurs de la période Art déco, tels Eileen Gray ou Marc du Plantier. Elle met aussi en évidence la parenté d’inspiration qui unit leurs créations.

Grâce à de nombreux prêts – provenant tant de collections privées que d’institutions prestigieuses, comme le musée des Beaux-Arts d’Anvers, la Manufacture de Sèvres, le Mobilier national ou le musée des Années 30 à Boulogne – l’exposition permet de mesurer l’étendue du talent de Zadkine, artiste complet, passionné par la beauté et la variété des matières.

Celui qui entendait se comporter « comme un ébéniste des XIIIe et XIVe siècles qui se fiait toujours à son instinct », comme il l’écrit dans ses mémoires, garde un intérêt constant pour les savoir-faire empruntés à l’artisanat. Au début des années 1920, lorsque Zadkine, revenu du cubisme, cherche une voie nouvelle, il expérimente différentes techniques : il colore, dore et laque ses sculptures, donnant naissance à certains de ses chefs-d’oeuvre comme l’Oiseau d’or, un plâtre doré à la feuille, ou le Torse d’hermaphrodite, laqué avec la collaboration du décorateur André Groult. C’est cependant sa maîtrise de la taille-directe qui lui vaut d’être sollicité pour l’Exposition internationale des arts décoratifs en 1925. Au côté de sculpteurs comme Pompon ou les frères Martel, il participe au décor de la Pergola de la Douce France, un monumental édifice érigé sur l’esplanade des Invalides et qui entend remettre au goût du jour la technique ancestrale de la taille directe de la pierre, perçue comme plus authentique que le modelage.

L’exposition, conçue en cinq sections, explore dans un premier temps le « tournant décoratif » qui s’opère chez Zadkine dans les années 1920, moment où le sculpteur se passionne pour la couleur en sculpture et expérimente des techniques comme la dorure et la laque.

Une deuxième section met en avant les sculptures de Zadkine conçues pour l’architecture : Zadkine collabore en effet à plusieurs reprises avec des architectes pour décorer des monuments, à Paris comme à Bruxelles.

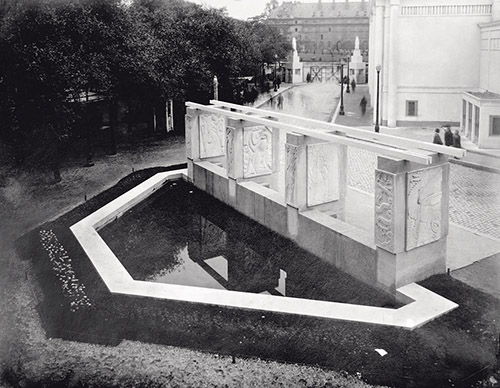

Les sections trois et quatre sont consacrées aux expositions de 1925 et 1937, auxquelles Zadkine a, par deux fois, contribué. En cette année du centenaire, l’accent est mis sur l’Exposition de 1925 et sur la Pergola de la Douce France, l’un des rares monuments de 1925 encore conservé. Évoquée au musée Zadkine par le biais d’une maquette, d’esquisses et de documents, la Pergola est en effet remontée en 1935 à Étampes où il est toujours possible de l’admirer aujourd’hui.

L’exposition se clôt avec l’évocation de trois décorateurs dont Zadkine était proche : Eileen Gray, Marc du Plantier et André Groult. Dans l’ancien atelier du sculpteur, mobiliers et objets dialoguent ainsi avec des oeuvres de Zadkine, présentées à la façon dont elles s’intégraient dans les intérieurs Art déco conçus par les créateurs renommés qui avaient su reconnaître son talent.

Catalogue de l’exposition aux éditions Paris Musées.

Zadkine travaillant au relief du cinéma Métropole à Bruxelles, Vers 1932, photographie anonyme. Paris, archives du musée Zadkine.

La Pergola de la Douce France : vue du bassin d’eau, 1925. Photographie de Marc Vaux. Paris, fonds Harlingue / Roger-Viollet. © Fonds Arlingue / BHVP / Roger-Viollet / Roger-Viollet.

Ossip Zadkine (1888-1967), Jeune fille à l’oiseau, 1937, plâtre. Sèvres, musée national de la Céramique, Service des archives et des collections documentaires. © Adagp, Paris, 2025. Photo : Grand Palais RMN (Sèvres – Manufacture et musée nationaux) /Tony Guerrec.

Parcours de l’exposition

Section 1 | 1920 – 1930 : le tournant Art déco

Arrivé à Paris en 1910 depuis sa Russie natale, Ossip Zadkine rentre de la Première Guerre mondiale grièvement blessé. Après une longue convalescence, l’année 1920 marque une renaissance : cette année-là, le jeune sculpteur, âgé de 32 ans, organise sa première exposition personnelle et épouse sa voisine d’atelier, la peintre Valentine Prax. Dans la décennie qui suit, Zadkine, après avoir été fortement influencé par le cubisme, s’en détache progressivement. Grand admirateur des arts populaires et des arts extra-occidentaux, il tend à réaliser une sculpture simple, propre à susciter l’émotion. Fort de cet idéal, il se plaît à tailler différents matériaux : le bois, mais aussi la pierre, le marbre et le granit. En parallèle, il se met au modelage de la terre et crée ses premières fontes en bronze, telle la majestueuse Pomone de 1926. Zadkine apprécie la beauté et la variété des matières : il recherche les bois rares et précieux dans lesquels il sculpte de saisissantes Têtes, souvent incrustées et peintes à la façon des statues rituelles. Son goût pour la couleur s’illustre également dans une magnifique série de gouaches, aux couleurs vives comme l’Odalisque, acquise par le musée. De cette période datent encore ses sculptures laquées et ses sculptures dorées à la feuille d’or, particulièrement spectaculaires, comme la Tête d’homme présentée ici et L’Oiseau d’or exposé dans la véranda. La rencontre de Zadkine avec l’Art déco se place ainsi sous le signe de la matière : plus qu’aucun autre, Zadkine sait en effet que « l’âme de la matière est soeur de celle du sculpteur », comme l’écrit en 1921 le critique d’art Maurice Raynal.

Section 2 | Zadkine et le décor architectural

La dizaine de décors architecturaux – conçus pour orner un mur, intérieur ou extérieur – que Zadkine réalise au cours de sa carrière constitue une facette encore méconnue de son oeuvre. Dans les années 1930, à une époque où s’épanouit un nouvel art du décor monumental qui mobilise tant les peintres que les sculpteurs, il est pourtant l’un des partisans de la renaissance du décor, avec Auguste Perret, Henri Laurens, Jacques Lipchitz ou les frères Martel. Comme eux, il adhère à l’association l’Art Mural, fondée par Sam Saint-Maur en 1935, qui défend la nécessité d’un art monumental à destination sociale et populaire. Le sculpteur parvient à s’adapter au cadre architectural tout en laissant libre cours à son inspiration. Ses décors témoignent de multiples influences : si Zadkine regarde beaucoup du côté du cubisme, avec ses formes simplifiées et géométriques, il admire aussi l’architecture de la Grèce antique, qu’il découvre en 1931 lors d’un voyage et qui le marque profondément. Passant d’un hôtel particulier dans le goût néoclassique à la façade d’une mairie moderniste ou à un cinéma Art déco, il varie styles, effets et matériaux, et pose en principe directeur de ce répertoire qui s’exprime en plâtre, en ciment, comme en terre cuite, une certitude : « Je suis heureux de pouvoir m’essayer à une grande oeuvre et pour une fois sortir de dimensions d’atelier qui, à la fin, nous humilient. »

Section 3 | Zadkine à l’Exposition internationale de 1925

Projetée dès le début du XXe siècle, repoussée à cause de la Première Guerre mondiale, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes se tient à Paris du 28 avril au 30 novembre 1925. Les pavillons éphémères sont organisés selon deux axes perpendiculaires : l’un consacré à la section française, du Grand Palais aux Invalides, l’autre aux sections étrangères, de la Concorde jusqu’aux berges de la Seine. Avec ses édifices luxueux et ses fontaines lumineuses, l’exposition offre une formidable vitrine aux industries françaises du luxe. Son succès est tel qu’elle donne bientôt son nom à l’esthétique qui domine à ce moment-là dans la décoration et l’architecture : l’Art déco. Ossip Zadkine n’est pas encore très connu, en 1925 – il n’a que 37 ans et les maîtres qui comptent en sculpture sont Antoine Bourdelle ou Joseph Bernard. Cependant, ses sculptures, vigoureusement taillées, ont attiré l’attention du critique d’art Emmanuel de Thubert. Ce dernier est un fervent partisan du retour à la taille directe, procédé perçu comme plus authentique que le modelage et la fonte, qui triomphent depuis le XIXe siècle. Il invite Zadkine à réaliser un grand relief, sculpté directement dans la pierre, pour le décor d’une pergola monumentale installée sur l’esplanade des Invalides. La Pergola de la Douce France, qui prend le nom de la revue fondée par Thubert, rassemble ainsi, outre Zadkine, des sculpteurs d’horizons aussi divers que François Pompon ou les frères Jan et Joël Martel.

Section 4 | L’Exposition des arts et techniques de 1937 : Zadkine et la Manufacture de Sèvres

En 1937 se tient à Paris l’Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Entre le Trocadéro et la place de la Concorde, quarante-cinq pays, des régions et des entreprises françaises sont répartis dans des pavillons dont la construction et la décoration donnent lieu à de nombreuses commandes auprès d’artistes contemporains. Robert et Sonia Delaunay, Raoul Dufy, Fernand Léger, mais également Ossip Zadkine et Valentine Prax sont sollicités, souvent pour des décors exaltant les techniques modernes ou l’union des arts et de l’industrie. Zadkine est chargé d’une sculpture monumentale pour le pavillon des bois exotiques et coloniaux, mais aussi d’un panneau décoratif pour le pavillon de la Manufacture de Sèvres. À cette date, il a déjà signé avec Sèvres des contrats d’édition pour deux de ses sculptures, la Jeune fille à l’oiseau et l’Odalisque, mais le projet livré pour l’exposition est spécifiquement conçu pour être réalisé en faïence par les ateliers de Sèvres. Il donne lieu à des échanges assez féconds entre l’artiste et la manufacture pour que la collaboration se poursuive avec la création de décors pour le nouveau ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones inauguré en 1939. Artiste complet, Zadkine était intéressé par les techniques artisanales et avait un goût marqué pour la couleur. Il ne pouvait qu’être séduit par le savoir-faire des ateliers de la manufacture et par les possibilités créatrices offertes par la céramique.

Section 5 | Zadkine, Eileen Gray, André Groult et Marc du Plantier. Trois amitiés Art déco

Dans les années 1920-1930, trois décorateurs s’intéressent particulièrement à l’oeuvre de Zadkine : Eileen Gray, André Groult et Marc du Plantier. Les relations que Zadkine noue avec ces trois personnalités marquantes des arts décoratifs sont à géométrie variable.

Eileen Gray (1878-1976)

Nous savons ainsi peu de choses sur les rapports que Zadkine a entretenus avec Eileen Gray, figure pionnière et mythique du design et de l’architecture moderne. Un magnifique témoignage de leur rencontre au début des années 1920 subsiste toutefois : le portrait stylisé de Gray réalisé par Zadkine en 1924. D’origine irlandaise et peintre de formation, Eileen Gray s’installe définitivement à Paris en 1906. Elle attire l’attention au début des années 1910 avec ses meubles en laque, fabriqués en collaboration avec le laqueur japonais Seizo Sougawara. Après-guerre, elle reçoit de nombreuses commandes et conçoit des intérieurs pour une clientèle prestigieuse. En 1922, elle ouvre une galerie sous le nom de Jean Désert, et y présente des pièces uniques de sa création – meubles et objets, laques, tapis, miroirs – mais aussi des gravures de Chana Orloff et des sculptures d’Ossip Zadkine. Après 1925, elle se tourne vers l’architecture et réalise notamment avec Jean Badovici la célèbre villa E-1027, sur la Côte d’Azur. Pour son mobilier, elle ne cesse d’expérimenter de nouvelles formes et de nouveaux matériaux comme l’aluminium, les tubes d’acier chromé, puis le plastique. En 1924, Zadkine réalise son portrait stylisé : une tête en granit aux yeux incrustés de marbre bleu. Eileen Gray conserva cette tête jusqu’à la fin de sa vie dans son appartement de la rue Bonaparte.

André Groult (1884-1966)

Lorsqu’André Groult commence sa carrière de décorateur-ensemblier dans les années 1910, il prône un retour à la tradition française et puise son inspiration dans la Restauration, dont sont issues les formes arrondies et enveloppantes de son mobilier. Il apprécie alors les couleurs vives, en particulier pour les papiers peints et tissus d’ameublement imprimés qu’il fait réaliser, en collaboration avec des artistes comme Paul Iribe ou Marie Laurencin. Après-guerre, dans des ensembles aux tonalités plus douces, il privilégie pour son mobilier les essences rares, les matières précieuses ou expérimentales telles que le galuchat (cuir de poisson), l’ivoire, la laque, la marqueterie de paille. Son raffinement en fait un décorateur apprécié d’une clientèle élégante et fortunée. Avec sa femme Nicole Poiret, soeur cadette du couturier Paul Poiret et elle-même fondatrice d’une maison de couture réputée sous le nom de Nicole Groult, il forme un couple en vue qui fréquente le tout-Paris. Proches par leur goût commun pour la matière et ses effets, Groult et Zadkine collaborent en 1926-1927, dans le cadre de l’aménagement d’un hôtel particulier, pour lequel le sculpteur exécute des reliefs et sans doute un paravent. Quelques années plus tard, en 1931, Zadkine confie à Groult son Torse d’hermaphrodite afin qu’il le laque.

Marc de Nicolas du Plantier (1901-1975)

Marc du Plantier étudie l’architecture à l’Ecole des beaux-arts de Paris tout en suivant des cours de peinture à l’académie Julian. Devenu architecte-décorateur, il développe dans les années 1930 un style moderniste simple mais luxueux, privilégiant les matériaux nobles, la monochromie et les volumes nets, les citations antiques élégantes. Revêtu de marbre et de laque, l’appartement où il s’installe en 1935 à Boulogne-Billancourt est un manifeste de son style, avec ses ferronneries dorées, et son mobilier inspiré de l’Egypte ancienne. L’ensemble évoque « une Antiquité rêvée par un monde moderne », et empreinte d’une touche de surréalisme, à travers les peintures oniriques de du Plantier. Dans ce lieu, les oeuvres de Zadkine – la Rebecca en plâtre, la Tête d’éphèbe en granit ou encore l’Oiseau d’or puis Formes et lumières et le Torse de femme en ébène – réconcilient l’antique et le moderne. Jusqu’à la fin de sa carrière, qui se poursuit jusque dans les années 1960, entre les Etats-Unis, le Mexique et la France, du Plantier intègre dans ses intérieurs les sculptures de son ami, qui crée également pour lui plusieurs objets décoratifs comme des candélabres.