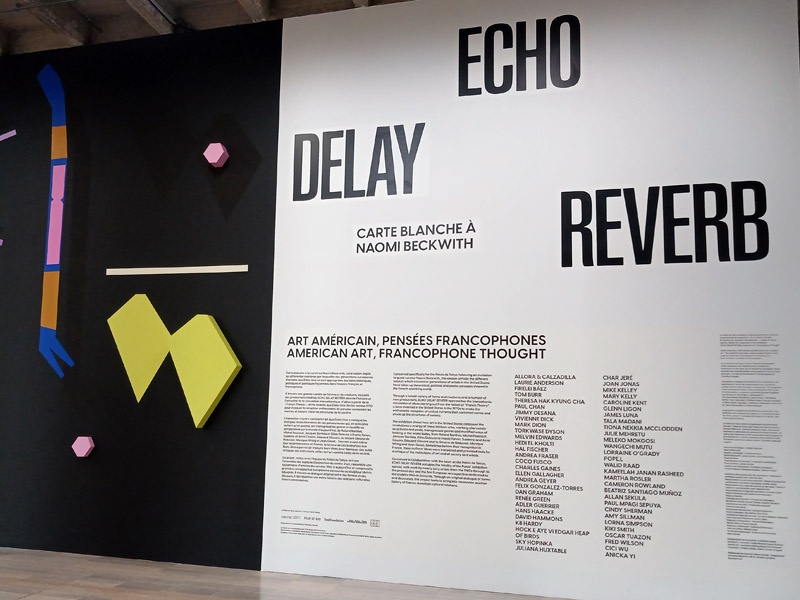

🔊 “Echo Delay Reverb” Art américain, pensées francophones, au Palais de Tokyo, du 22 octobre 2025 au 15 février 2026

“Echo Delay Reverb”

Art américain, pensées francophones

au Palais de Tokyo, Paris

du 22 octobre 2025 au 15 février 2026

PODCAST – Entretien avec

Amandine Nana,

curatrice au Palais de Tokyo, et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 21 octobre 2025, durée 16’11,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

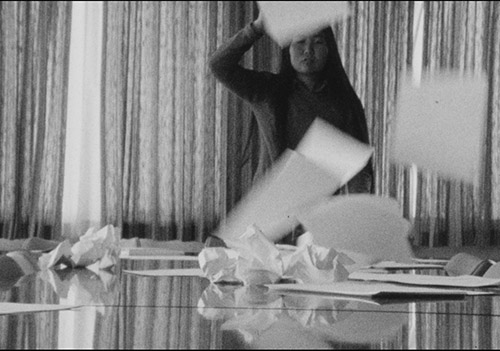

Theresa Hak Kyung Cha, Untitled (Paper), 1975. Vidéo still. Collection Université de Californie, Musée d’art de Berkeley et Archives cinématographiques du Pacifique.

Pope.L, Eating the Wall Street Journal, 1991. Crédit photo : James Pruznick. Courtesy The Estate of Pope.L et Mitchell-Innes & Nash, New York. © The Estate of Pope.L.

Adler Guerrier, Untitled (Flâneur) 2001/2025. Impression pigmentaire d’archives. 14 x 21 pouces. Courtesy de l’artiste et de Marisa Newman Projects.

Commissariat :

Directrice artistique : Naomi Beckwith

Équipe curatoriale : James Horton, Amandine Nana et François Piron, assisté·es de Vincent Neveux

Cette saison est une « carte blanche » proposée à la commissaire états-unienne Naomi Beckwith, celle d’imaginer librement un projet pour le Palais de Tokyo qui soit spécifique à cette institution et se déploie dans tous ses espaces. Une paradoxale programmation « internationale en circuit court », c’est-à-dire en fertile interaction avec la réalité locale. Sa réponse spontanée de travailler sur la réception de la pensée française et francophone dans l’art américain de ces dernières décennies m’a immédiatement enthousiasmé. Elle est à la fois passionnante historiquement et extrêmement contemporaine, en lien avec l’actualité de l’art et au-delà.

Tout au long du 20e siècle, en France, des philosophes, des poètes, des activistes ont transgressé les disciplines et les genres littéraires et modifié les perspectives sur le monde. Parfois avant même leur reconnaissance en France, leurs idées ont été traduites aux États-Unis et ont servi à fabriquer des outils pour une vision critique de l’art comme de la société. En contestant des normes sociales, esthétiques et linguistiques, ils et elles ont ouvert de nouvelles manières de voir et d’agir. Si la notion de « French Theory » a été établie dans les années 1990 pour évoquer la réception enthousiaste que les États-Unis ont réservé à des auteurs comme Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze ou Jacques Derrida, d’autres figures, telles que Suzanne et Aimé Césaire, Frantz Fanon, Édouard Glissant ou encore Monique Wittig, ont été déterminantes pour le champ de l’art comme pour les études culturelles, postcoloniales, féministes et de genre.

C’est l’histoire de cette circulation des idées, de leur résonance et appropriation par plusieurs générations d’artistes outre-Atlantique que déploie cette exposition foisonnante et généreuse, associant une soixantaine d’artistes majeur·es ou émergent·es, dont le sculpteur Melvin Edwards, à qui est consacrée une riche rétrospective. Dans ce projet conçu par Naomi Beckwith avec l’équipe du Palais de Tokyo, il est beaucoup question de relations. Relations entre art et pensée, entre les États-Unis et la France, entre une personnalité étrangère et une institution française. Relation aussi au sens aussi de relater, partager de nouveaux récits dont nous avons besoin. Plus que le résultat d’une recherche, c’est une aventure artistique, intellectuelle mais aussi curatoriale qui prend le parti d’écrire l’histoire plus que de la décrire.

Guillaume Désanges, Président du Palais de Tokyo

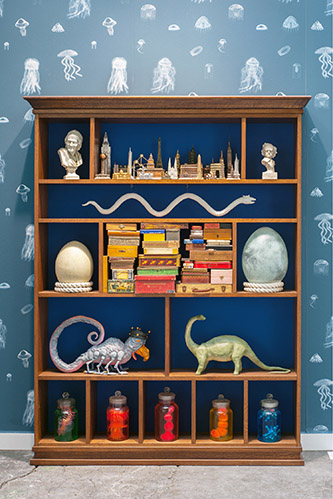

Mark Dion, Between Voltaire and Poe, 2016. Meuble en bois, boites à cigares, figurines, plastique, bocaux et bibelots, 208 × 147 × 25 cm. Courtesy Mark Dion & Galerie In Situ-fabienne leclerc (Grand Paris). Crédit photo : © Rafaele Fanelli.

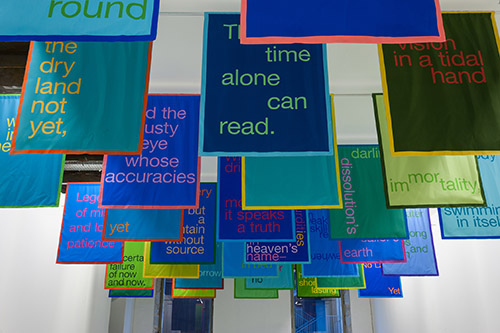

Renée Green, Space Poem #2 (Laura’s Words), 2009. Collection Frac Grand Large — Hauts-de-France. Crédit photo : Emile Ouroumov.

Cindy Sherman, Untitled (n°142), 1982. Photographie cibachrome. 126 x 183 cm. Courtesy de l’Artothèque Frac Nouvelle-Aquitaine.

L’Exposition ECHO DELAY REVERB :

Art Américain, pensée francophone

L’exposition collective « ECHO DELAY REVERB : Art américain, pensées francophones » propose une histoire de la circulation transatlantique de formes et d’idées à travers les oeuvres d’une soixantaine d’artistes, réunissant une grande variété de médiums et plusieurs productions spécifiques.

Elle montre comment l’art aux États-Unis a catalysé les énergies révolutionnaires de penseurs et penseuses, activistes et poètes qui ont transgressé les genres et profondément modifié les perspectives sur le monde d’aujourd’hui, de Simone de Beauvoir, Michel Foucault et Jacques Derrida à Frantz Fanon, Jean Genet, Aimé Césaire, Jacques Lacan, Monique Wittig, Pierre Bourdieu ou Edouard Glissant… Leur lecture aux États-Unis a permis de traduire leurs idées dans des formes inattendues et de fabriquer des outils pour une vision critique des institutions, celles de l’art comme celles de la société. La théorie ici est un instrument pour contester les normes sociales, esthétiques et linguistiques, ouvrant vers de nouvelles manières de voir et d’agir dans le monde.

« ECHO DELAY REVERB : Art américain, pensées francophones » propose une cartographie originale de ces échanges marquants et souvent méconnus. L’exposition présente les oeuvres de plusieurs générations d’artistes, des années 1970 jusqu’aujourd’hui : certaines attestent d’un dialogue direct entre théorie et pratique, d’autres se présentent comme des hommages parfois subversifs, d’autres encore comme des correspondances plus allusives ou détournées.

Des artistes historiques tels que Dan Graham, Hans Haacke, Theresa Hak Kyung Cha, Renée Green, Cindy Sherman, Lorna Simpson, Glenn Ligon, côtoient de plus jeunes artistes comme Tiona Nekkia McClodden, Kameelah Janan Rasheed, Char Jeré et Cici Wu. Une manière de revisiter selon une nouvelle perspective certaines figures majeures de l’art états-unien de ces dernières décennies. Un ensemble d’archives jalonne l’exposition en mettant en relief certaines des figures, institutions et maisons d’édition qui ont été essentielles dans la dissémination de ces idées aux États-Unis.

Un ouvrage, dirigé par Naomi Beckwith et Elvan Zabunyan, professeure

d’histoire de l’art contemporain à l’Université Paris 1 – Panthéon- Sorbonne, et publié par les éditions B42, accompagne cette exposition. À travers des essais d’Adam Shatz et d’Aria Dean, des entretiens avec Judith Butler, Huey Copeland et Renée Green, il explore les divers échanges qui ont établi une circulation des idées entre le monde francophone et les États-Unis, dans les deux sens. De nombreuses notes rédigées par des théoricien·nes francophones déploient ces circulations aujourd’hui.

Focus : Melvin Edwards

Dans le cadre de la carte blanche confiée à Naomi Beckwith, le Palais de Tokyo présente une exposition rétrospective du sculpteur Melvin Edwards, figure importante de l’histoire contemporaine de l’art américain.

Melvin Edwards est principalement connu pour ses sculptures abstraites de grandes dimensions, pour ses installations in situ en fil de fer barbelé, l’incorporation de chaînes ou leur représentation, ainsi que pour sa série des Lynch Fragments : des conglomérats d’objets et de matériaux industriels soudés et fixés au mur qu’il développe depuis 1963.

Dans le contexte du Mouvement des droits civiques dans lequel s’inscrivent les débuts de sa

pratique, l’usage de ces matériaux interroge une histoire mémorielle, culturelle et socio-économique américaine.

Ses sculptures sont souvent des hommages et des monuments intimes ; des portails qui lient le passé et le présent des géographies de l’Atlantique Noir. À la fois matérielles et subtiles, radicales et complexes, elles jouent avec des concepts et des matériaux, en se nourrissant de linguistique, d’architecture et d’une réflexion anthropologique sur le travail du fer qui revalorise l’Afrique comme foyer universel du développement de l’industrie.

Par ailleurs, imprégnée de poésie et de musique jazz, l’oeuvre de Melvin Edwards témoigne de ses relations avec des poètes comme Léon-Gontran Damas rencontré en 1969 à New York, Édouard Glissant rencontré à Paris au début des années 1980 et Jayne Cortez, avec laquelle il a longuement collaboré sur l’illustration de ses ouvrages. La dimension collaborative de ce travail imprimé de Melvin Edwards est également valorisée dans l’exposition à travers le récit de son implication dans la création d’un atelier de gravure à Dakar à la fin des années 1990.

Cette exposition est organisée en collaboration avec le musée Fridericianum de Kassel (Allemagne) et la Kunsthalle Bern (Suisse). Elle couvre soixante années de création de l’artiste, façonnée par des nombreux voyages, amitiés, engagements et collaborations principalement entre les États-Unis, les Caraïbes et l’Afrique de l’Ouest. Elle revient également sur l’histoire de son exposition à Paris à l’UNESCO en 1984 comme un moment de confluence de ces réseaux culturels panafricains solidaires, dans la circulation d’artistes et d’idées, engagés dans une décolonisation des savoirs.

Focus : Au sein du voile, une grammaire Caroline Kent

« Au sein du voile, une Grammaire » (Within the veil, a Grammar) est une œuvre murale conçue par l’artiste Caroline Kent dans le cadre de la siason « ECHO DELAY REVERB : Art américain, pensées francophones » et sur une invitation de Naomi Beckwith.

Sur le large mur de la Zone, l’espace d’accueil gratuit du Palais de Tokyo, Caroline Kent déploie un vocabulaire visuel fait de différentes formes abstraites colorées qui se détachent d’un fond noir unifié, prenant parfois littéralement du volume et du relief lorsqu’elles sont complétées par des éléments tridimensionnels en bois. Elles s’augmentent enfin de lignes, de points et de finitions irrégulières réalisées à la main. L’artiste compose comme un alphabet codé et imagine ainsi un langage cryptique avec sa propre grammaire, syntaxe, ponctuation et signes diacritiques. La répétition des éléments et leurs variations invitent à une méditation sur le langage comme un terrain de multiplicité, d’opacité, de jeu et de surprises. Sa peinture murale, conçue pour le Palais de Tokyo, rappelle par sa composition dispersée et vibrante la sémantique instable mais productrice qui caractérise de nombreux textes théoriques français et francophones. Structurée en deux parties de part et d’autre d’un escalier central, la fresque renvoie également aux dynamiques complexes d’échange, de diffusion et de transformation qui sont au coeur de la saison d’expositions.