🔊 “Esprit es-tu là ?” Les peintres et les voix de l’au-delà, au musée Maillol, Paris, du 10 juin au 1er novembre 2020

“Esprit es-tu là ?” Les peintres et les voix de l’au-delà

au musée Maillol, Paris

du 10 juin au 1er novembre 2020

PODCAST – Interview de Christophe Boulanger, attaché de conservation en charge de l’art brut – LaM, Villeneuve d’Ascq, et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 8 juin 2020, durée 16’56. © FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Savine Faupin, conservatrice en chef en charge de l’art brut – LaM, Villeneuve d’Ascq.

Christophe Boulanger, attaché de conservation en charge de l’art brut – LaM, Villeneuve d’Ascq.

La prochaine exposition du musée Maillol, conçue et présentée pour la première fois au LaM, à Villeneuve d’Ascq, à l’automne 2019, révèle l’œuvre des trois principaux peintres spirites du Nord de la France de la fin du XIXe et du début du XXe siècle : Augustin Lesage, Victor Simon et Fleury-Joseph Crépin.

Le parcours de l’exposition, chronologique, historique et thématique, présente plus d’une centaine d’œuvres provenant du LaM, qui détient la plus grande collection d’art spirite au monde, et de collections publiques et privées d’Europe.

Originaires tous trois du bassin minier du Pas-de-Calais et de milieu modeste, travaillant comme mineurs, plombiers ou cafetiers, rien ne les prédestinait à la peinture, jusqu’à que ce que des voix les enjoignent à le faire.

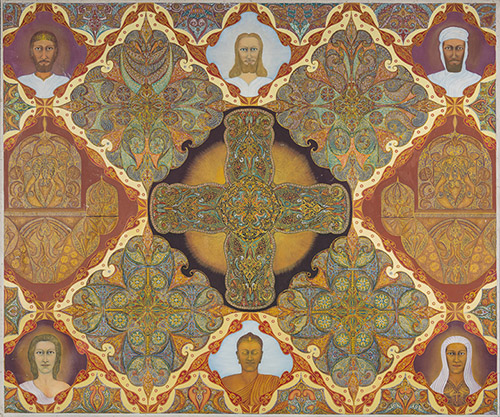

Naissent alors des oeuvres étranges, d’une minutie exceptionnelle et d’une grande qualité plastique, conçues comme des édifications spirituelles, associant des influences et des motifs d’origines disparates : chrétiennes, hindoues, orientales ou encore inspirées de l’Égypte antique. L’ornement et la symétrie dominent dans leurs oeuvres ainsi que dans celles des autres peintres spirites également présentés dans l’exposition.

Le courant spirite, qui apparaît d’abord aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, fait des émules en Europe. Communiquer avec les esprits devient rapidement un phénomène de société, favorisé par les guerres qui secouent le continent, puis cultivé par les milieux intellectuels. Les surréalistes comme André Breton seront parmi les premiers à collectionner les oeuvres de ces artistes, jusqu’à Jean Dubuffet.

À travers des documents d’archives, des oeuvres contemporaines et des vidéos, l’exposition souligne également la survivance des pratiques spirites et leur rayonnement au-delà de la peinture.

Les artistes exposés

– 3 figures majeures :

Augustin Lesage, Victor Simon, Fleury-Joseph Crépin

– Les précurseurs et adeptes :

Théophile Bra, Victorien Sardou, Fernand Desmoulin, Madge Gill, Élise Muüller (alias Hélène Smith), Katharina Littauer Breydert, Madame Bouttier, Yvonne Cazier

– Artistes contemporains :

Christian Allard, Abdelkrim Doumar, Louise Hervé et Chloé Maillet, Rainier Lericolais, Frédéric Logez, Timo Nasseri, Stefan Nowak, Elmar Trenkwalder

Le parcours de l’exposition

SECTION 1. Le cabinet spirite / Le courant spirite

L’interrogation sur la vie après la mort constitue l’un des fondements des sociétés humaines. En 1848, d’étranges coups frappés dans la maison de la famille Fox à Hydesville, dans l’État de New York, amorcent un moyen d’entrer en communication avec les esprits. Cette pratique, appelée spiritualism aux États-Unis, devient un phénomène de société et se répand en Europe à partir de 1853. Le Français Allan Kardec (1804-1869) le nomme spiritisme et le théorise, en 1857, dans Le Livre des Esprits. De nombreuses personnalités l’expérimentent : des écrivains (V. Hugo, V. Sardou, A. C. Doyle), des artistes (F. Desmoulin) ou des scientifiques (C. Flammarion). De multiples moyens de communiquer avec les esprits et de transcrire leurs messages se développent à travers le monde. En Europe, le mouvement spirite se mêle à de profonds courants spiritualistes où se superposent des pratiques thérapeutiques issues du magnétisme et du somnambulisme, des doctrines ésotériques liées à la réincarnation, ainsi que des éléments de rénovation ou d’opposition au christianisme, telle la théosophie. En France, dans le sillage des utopies et hétérotopies sociales (C. Fourier, J.-B. Godin) et suite aux grandes lois laïques de la IIIe République, naissent d’étonnantes combinaisons entre spiritualités athées et morale judéo-chrétienne.

SECTION 2. Augustin Lesage, Victor Simon, Fleury-Joseph Crépin

Au XXe siècle, après la vague arrivée d’Amérique, le spiritisme se répand dans toute la France. C’est dans ce contexte que, dans le bassin minier du Pas de Calais, surgissent les figures d’Augustin Lesage, Victor Simon et Fleury-Joseph Crépin. Tous les trois, à différents moments de leurs vies, entendent des voix leur enjoignant de peindre. Lesage, Simon et Crépin se connaissaient, se rencontraient et s’appréciaient. Lesage considérait que Simon était son continuateur ; Crépin, quant à lui, avait remarqué que Simon peignait comme lui écrivait de la musique, il disait que « sa main marchait ». Leurs oeuvre ont été réunies, une seule fois, en septembre 1946 à Paris, à la galerie Lefranc, pour une exposition organisée par l’Union spirite française. Une quinzaine de toiles de Crépin étaient présentées aux côtés de deux peintures de Lesage et une de Simon. L’artiste lillois et dessinateur Frédéric Logez transcrit la mémoire familiale, populaire et historique liée au Nord de la France et à la guerre. En 2014, Frédéric Logez commence le projet Portraits debout, consacré à des personnes peu connues ayant toutes eu des destins singuliers. Chaque dessin est composé comme une planche géante de bande dessinée où le portrait grandeur nature côtoie des éléments biographiques mis en cases. En 2015, il réalise les portraits d’Augustin Lesage, de Fleury-Joseph Crépin, de Victor Simon.

SECTION 3. Augustin Lesage (1876-1954)

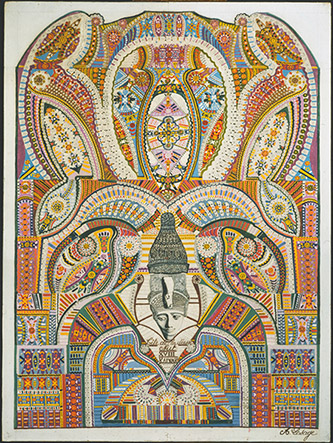

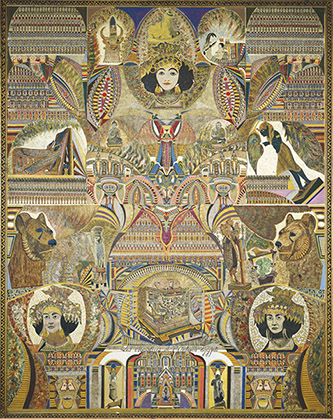

Originaire de Saint-Pierre-lez-Auchel, Augustin Lesage devient mineur de fond dès 1890, ne manifestant pas de disposition particulière pour la peinture jusqu’à l’âge de 36 ans. C’est en 1911, ou au début de l’année 1912, alors qu’il travaille seul dans un boyau de la fosse 2 des Mines de Ferfay, qu’Augustin Lesage entend une voix lui dire : « N’aie crainte, nous sommes près de toi, un jour tu seras peintre. » Augustin Lesage organise avec son ami Ambroise Leconte des séances de tables tournantes, durant lesquelles les voix confirment sa vocation de peintre. Il exécute plusieurs dessins sous la dictée des esprits dès 1912, puis se met à la peinture à l’huile sur toile tandis que les esprits choisissent les couleurs et les pinceaux, et l’encouragent à peindre. Il commence sa première toile de 9m2 en 1913. Dès lors, tel un messager, un transmetteur de l’au-delà, il édifie des oeuvres minutieuses, d’une régularité extrême. Lesage, tout en peignant le soir et la nuit, continue à exercer son travail de mineur, il pratique également l’activité de guérisseur au Cercle des forces psychosiques de Sin-le-Noble, fondé par le spirite Jean Béziat. Il quitte son travail à la mine en 1923, grâce au soutien financier de Jean Meyer, directeur de la Revue Spirite et fondateur de la Maison Spirite et de l’institut métapsychique international. Installé à Paris, il présente ses oeuvres et rencontre entre autres Arthur Conan Doyle, en 1925. Peu à peu, il devient le peintre officiel du mouvement spirite. Son oeuvre sera appréciée par André Breton dès les années 1930 et sera intégrée à l’art brut par Jean Dubuffet. L’iconographie des toiles d’Augustin Lesage oscille entre formes géométriques architecturales, motifs floraux, et figures religieuses. Ce sont néanmoins les symboles et effigies issus de l’Égypte antique qui dominent son oeuvre à partir des années 1920 (oeil d’Horus, bustes de Néfertiti, scarabées sacrés et autres emblèmes funéraires inspirés, entre autres, de la tombe de Toutânkhamon). Ce n’est pourtant qu’en 1939 qu’il voyagera en Égypte, accomplissant sa quête de « l’énigme des siècles du plus lointain passé ». Lesage ne cessera de peindre qu’en 1952. À sa mort en 1954, il aura réalisé plus de 800 toiles.

SECTION 4.

Victor Simon (1903-1976)

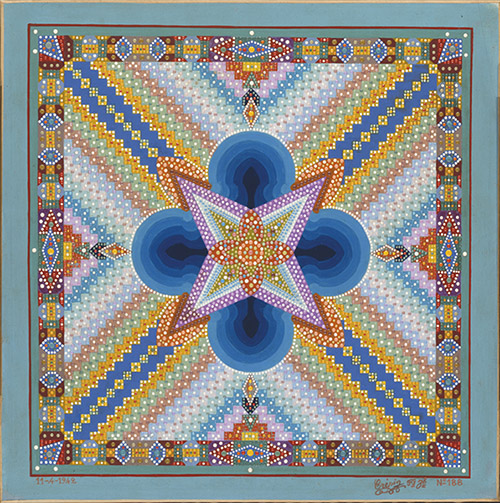

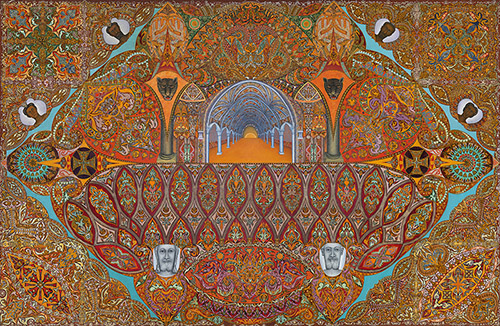

Né à Bruay-en-Artois, Victor Simon passe son enfance entre sa ville natale et Divion. Il grandit dans le bassin houiller du Pas-de-Calais et travaille à la mine dès l’âge de 12 ans. Sa jeunesse est marquée par le dur labeur de la mine et la tragique proximité des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Il est très vite attiré par les croyances religieuses et ésotériques qui circulent à cette époque. À l’âge de 17 ans, en 1920, il assiste à une séance de spiritisme qui le marque profondément. Quelques années plus tard, en juillet 1933 alors qu’il est devenu comptable, il reçoit une mission des esprits qui lui ordonnent de créer sa première toile, nommée Résurrection, aujourd’hui disparue. C’est l’année de sa rencontre avec Augustin Lesage qui le considère comme son « continuateur » et aux côtés duquel il exposera à plusieurs reprises. Dès lors, il ne cessera de peindre et d’exposer ses oeuvres qu’il ne souhaite pas vendre. En 1947, il est nommé président d’honneur du Cercle de Spiritualisme Expérimental et Scientifique de Paris. Établi à Arras, il fonde la revue Forces spirituelles qu’il animera jusqu’à sa mort. Sous l’impulsion des esprits, il rédige trois livres théoriques : Reviendra-t-il ? (1953), Du sixième sens à la quatrième dimension (1955), puis Du moi inconnu au Dieu inconnu (1957). Victor Simon est avant tout un thaumaturge universel. Son activité de guérisseur lui vaut de nombreux adeptes, du Pas-de-Calais jusqu’au Maghreb. Son don, ses toiles, ses livres et publications, mais aussi ses conférences et expositions témoignent de son ambition de soigner les maux de ses patients, et plus largement ceux des classes laborieuses. Bien que farouchement anticlérical, Victor Simon conçoit des oeuvre oecuméniques savamment codifiées, au style intemporel, et brisant toute frontière culturelle et spirituelle. À sa mort en 1976, il laisse derrière lui « des centaines de petites toiles et environ 80 m2 de grandes » oeuvres.

Fleury-Joseph Crépin (1875-1948)

Né à Hénin-Liétard (aujourd’hui Hénin-Beaumont), Fleury-Joseph Crépin exerce les métiers de serrurier, plombier-zingueur, puis s’installe, en 1901, comme quincaillier à Montigny-en-Gohelle. Il est également sourcier, mais aussi guérisseur par l’imposition des mains. Il joue également de la clarinette pour animer les bals, et compose. Un soir de décembre 1938, alors qu’il recopie de la musique, sa main cesse de lui obéir pour tracer d’étranges motifs. En 1939, âgé de soixante-quatre ans, Crépin entend des voix mystérieuses lui dirent : « Quand tu auras peint 300 tableaux, ce jour-là la guerre finira. Après la guerre, tu feras 45 tableaux merveilleux et le monde sera pacifié. » Il peint la nuit ou le jour, dans la solitude, évoquant seulement à ses côtés la présence d’ombres : ses guides. Il achève la 300e oeuvre le 7 mai 1945, la veille de l’armistice. Il peint encore une centaine de peintures avant de commencer, le 3 novembre 1947, la série des Tableaux merveilleux. À sa mort en 1948, deux Tableaux merveilleux restent inachevés. L’épreuve des deux guerres mondiales a particulièrement influencé les motifs et formes architecturales de ses oeuvres. Ses temples évoquent le style néo-byzantin des nombreuses églises reconstruites dans le nord de la France à partir des années 1920. Consciemment ou non, Crépin semble puiser dans les sources vernaculaires de son environnement immédiat afin de transcender l’édification d’une paix universelle. Ses peintures ont été collectionnées par André Breton, Jean Dubuffet ou Nicolas Schöffer.

SECTION 4. suite – Katharina Littauer-Breydert (1893-1979)

D’origine juive, élevée dans la religion protestante, Katharina Littauer se convertit au catholicisme en 1935, tout comme le compositeur Frederick Breydert, son futur époux. Sous le IIIe Reich, ne pouvant plus travailler comme médecin accoucheur, elle se réfugie, en 1939, à Anvers. En décembre 1939, elle réalise son premier découpage de papier de couleur collé sur un carton au dos duquel elle explique la vision reçue pendant la messe. Ses collages sont des prières visuelles pour que cesse la violence entre les peuples et les religions.

SECTION 5. Un temple infini

Cette salle accueille des oeuvres de grands formats avec notamment La Toile bleue (1,90m x 4.98m soit 10m²) réalisée entre mai 1943 et octobre 1944 par Victor Simon durant la nuit, dans un état de conscience modifié. Clef de voûte de l’édifice spirituel du peintre, elle célèbre l’architecture byzantine et emprunte pour partie son vocabulaire à la basilique Saint-Marc de Venise. Tous ses éléments symbolisent les trois dimensions de l’esprit : l’astral, le mental et le causal. Le principe féminin et masculin anime la composition. Stéfan Nowak travaille comme mineur dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Son approche de la peinture est tardive, mais précède néanmoins son intérêt pour les milieux spirites. À plusieurs reprises, il a des visions de Léonard de Vinci qui l’encourage à peindre. Ses oeuvres véhiculent un message de paix et d’amour, présentant au début des motifs évoquant des formes christiques ou des temples, puis le mandala devient de plus en plus présent. Christian Allard, arrière petit-fils de Lesage, forme son goût pour l’art en voyant les peintures de son parent. Il ne sait pas au préalable ce qu’il va réaliser. La symétrie, la répétition des formes géométriques, l’influence orientale rappellent les oeuvres d’Augustin Lesage, de Victor Simon ou de Fleury-Jospeh Crépin, ce qui pose la question d’un foyer créatif commun.

SECTION 6. Les dessins automatiques

Théophile -François-Marcel Bra (1797-1863), dit Théophile Bra, est un sculpteur douaisien renommé, auteur de monuments publics comme La Déesse sur la Grand-Place de Lille. Dès 1826, il remplit des centaines de pages d’écrits et de dessins qu’il attribue à des « accès somnambuliques » créateurs. À l’époque, on ne parle pas encore de spiritisme : le mot somnambule est utilisé pour qualifier des personnes ayant un don de voyance activé par le magnétisme. L’ensemble de ses dessins et textes reflète son inclination pour les sciences occultes, le magnétisme et la franc-maçonnerie. Bra rédige aussi un manuscrit, L’Évangile rouge, édité seulement en 2000, qui relate ses pensées et réflexions pendant sa crise mystique de 1826 à 1830 environ. Cette oeuvre somnambulique, léguée à la bibliothèque de Douai et très peu montrée du vivant de l’artiste, est une des plus anciennes expressions de création que l’on pourrait qualifier d’automatique, où l’inconscient prend le pas sur la raison. L’intériorisation des violences du siècle, la recherche d’une religion universelle, la construction d’un édifice spirituel consacré à la paix, le goût de l’occulte et la pratique de l’automatisme en art, le tout sous la dictée des voix, font de Bra un précurseur des peintres spirites du bassin minier. Intéressé par l’ésotérisme et le magnétisme, Honoré de Balzac s’inspire de la personnalité de Bra dans plusieurs romans : Louis Lambert (1832), Seraphîta (1834) et La Recherche de l’absolu (1834).

L’auteur dramatique Victorien Sardou (1831 – 1908), connu pour ses pièces de théâtre à succès, participe à des séances spirites où il entre en communication avec les esprits de son grand-père, de Bernard Palissy ou de Mozart et exécute, en 1857, sous leurs dictées, des dessins et des eaux-fortes représentant leurs résidences sur la planète Jupiter. Leur tracé très architecturé et leur orientalisme décalé peuvent être rapprochés des peintures de Lesage, de Simon, de Crépin, ou bien encore des architectures martiennes d’Hélène Smith (1861 – 1929). Ses gravures retiennent l’attention d’André Breton qui publie l’une d’elles dans la revue Minotaure en 1933.

Fernand Desmoulin (1853-1914), proche d’Émile Zola, devient un graveur et un portraitiste en vogue sous la IIIe République et l’illustrateur de nombreux auteurs (Daudet, Hugo, les Goncourt). En juin 1900, après une soirée de table tournante chez l’écrivain Catulle Mendès et après la mort de sa première épouse en 1894, il poursuit seul l’expérience. Il réalise de 1900 à 1902 une oeuvre médiumnique importante composée de centaines d’écrits et de dessins échappant à toutes les règles académiques. Au travers de sa main, l’esprit signe successivement de trois noms différents : « L’Instituteur », « Ton Vieux Maître » et « Astarté ». En 1933, André Breton évoque les dessins médiumniques de Desmoulin dans « Le Message automatique » de la revue Minotaure.

Les femmes jouent un rôle important dans les cercles spirites au XIXe siècle. Les oeuvres d’Élise Muller, alias Hélène Smith (1861-1929), sont connues des cercles spirites, mais aussi d’André Breton. En novembre 1894, elle raconte un voyage sur Mars, s’exprime et écrit en martien et en ultra-martien à partir d’août 1897. Elle reproduit des personnages, des plantes, des paysages de Mars ou d’Ultramars. En 1900, Théodore Flournoy publie son ouvrage Des Indes à la planète Mars qui agite les milieux spirites et dans lequel il choisit de présenter la médium sous le pseudonyme d’Hélène Smith pour protéger sa vie privée. Après la publication, Élise Müller se brouille avec Flournoy et quitte les cercles spirites. De 1905 à 1915, elle réalise de manière inconsciente, avec les doigts, des peintures dont les thèmes sont dictés par les voix du Ciel. Elle signe ses tableaux de son vrai nom à partir de 1911. Seuls sont localisés actuellement les dessins martiens, conservés en Suisse, et deux peintures : Hélène et son ange gardien (1912) dans la collection ABCD à Paris et La fille de Jaïrus (1913) conservée au LaM.

Madame Bouttier (1839 – 1921) est active dans le cercle spirite du pédagogue lyonnais et fondateur de la philosophie spirite Allan Kardec (1804 – 1869). Ses dessins automatiques, réalisés entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, représentent des imbrications de plantes, d’insectes, comme vues à travers un microscope.

Nicole Edelman dans son livre Voyantes, guérisseuses et visionnaires en France 1785-1914, publié en 1995, insiste sur l’importance des femmes comme somnambule ou médium. Elles étaient très actives dans les cercles spirites ce qui a partiellement contribué à leur émancipation de la tutelle masculine ; toutefois peu sont passées à la postérité comme Eusapia Palladino, Hélène Smith, ou Madge Gill.

Après avoir surmonté une succession de malheurs familiaux et des problèmes de santé, Madge Gill s’attache pleinement aux doctrines spirites. Vers 1919, elle commence à écrire et à dessiner, guidée par une force invisible qu’elle appelle « Myrninerest ». L’historien d’art Roger Cardinal suppose que ce mot signifie « mine innerest self » (mon moi profond). La nuit, éclairée par une faible lumière, Madge Gill dessine au crayon, à l’encre noire ou de couleur sur des cartons ou des rouleaux de tissu, pouvant atteindre plusieurs mètres de long. Ses premiers dessins présentent des formes flottantes, d’inspiration végétales puis elle trace des figures féminines en insistant particulièrement sur le visage, toujours de face, avec de grands yeux ouverts. Ses espaces architecturés peuvent faire penser aux compositions de Lesage, Simon ou Crépin, mais sans organisation symétrique.

La carrière de peintre d’Yvonne Cazier (1910-2008), originaire d’Arras, commence le 8 mars 1961 à 9 heures du matin, alors âgée de 50 ans. Sa main est dirigée par différents guides (Dieu, des Tibétains dont elle trace l’écriture ancienne sans l’avoir jamais apprise, sa fille décédée avec qui elle entre souvent en communication dans l’au-delà, ou bien encore des peintres comme Antoine Watteau ou Max Ernst). Ses premières oeuvres réalisées à la gouache sur papier évoquent des végétaux dans lesquels apparaissent parfois des silhouettes longilignes ou des animaux. À partir des années 1970, les formes deviennent plus abstraites et semblent flotter dans l’espace ou dans un monde aquatique. Elle explique sa façon de percevoir et de retranscrire le monde : « J’y vois une lumière qui semble être un rêve. Ce halo de paix qui m’entoure donne à mon corps un étrange repos. Légère, flottante, devenue presque irréelle, je vis dans un ailleurs, baignée de bleu où je parle aux nuages. »

Sans faire école, de façon lente, l’intérêt pour Lesage, Simon et Crépin dépasse largement leurs cercles. Beaucoup d’artistes se plongent dans les pratiques spirites, portant un autre regard sur leur travail. Rainier Lericolais cherche à rendre visible ce qui se dérobe au regard, à faire entendre ce qui paraît inaudible. Dans Toupie (2018), les lancés successifs d’une toupie sur une plaque de verre enduite de noir de fumée produisent des tracés invisibles de l’artiste pendant le processus créatif. L’oeuvre fait référence au phonautographe d’Édouard-Léon Scott de Martinville, qui effectua, en 1857, le premier enregistrement de la voix humaine.

Le soufisme est une source d’inspiration centrale dans l’oeuvre à l’ésotérisme fécond du marocain Abdelkrim Doumar, qui propose un riche dialogue avec celle de Lesage. Dans la série Parure éphémère il modifie, à l’aide de solvants, les figures imprimées dans les magazines et fait apparaître des formes, des esprits, qui colonisent les motifs initiaux. Un dialogue mystique se noue entre l’artiste et son double à la recherche du souffle divin.

D’origine iranienne par son père et allemande par sa mère, Timo Nasseri laisse transparaître dans ses oeuvres ce double héritage oriental et occidental. Pour les dessins de la série One and One (2008), réalisés à l’encre blanche sur papier noir, il combine quatre triangles différents de telle sorte qu’aucun motif ne puisse se répéter à l’identique.

SECTION 7. Métamorphoses inspirées

L’autrichien Elmar Trenkwalder découvre l’oeuvre d’Augustin Lesage lorsqu’il est étudiant à l’académie des beaux-arts de Vienne et garde toujours présente à l’esprit la première toile du peintre, ce qui transparaît fortement dans son oeuvre : Lesage et Trenkwalder construisent leurs oeuvres par la verticalité, par la symétrie et par registres successifs. Leurs compositions architecturées ornementales et décoratives multiplient les références symboliques.