🔊 “Beauvoir, Sartre,Giacometti” Vertiges de l’absolu, à l’Institut Giacometti, du 19 juin au 12 octobre 2025

“Beauvoir, Sartre,Giacometti” Vertiges de l’absolu

avec la participation d’Agnès Geoffray

à l’Institut Giacometti, Paris

du 19 juin au 12 octobre 2025

PODCAST – Entretien avec

Émilie Bouvard,

directrice scientifique et des collections – Fondation Giacometti et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 7 juillet 2025, durée 28’29,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

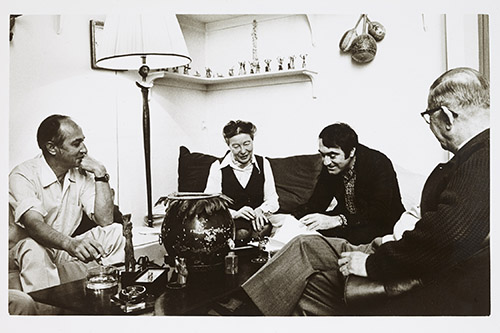

Réunion de travail pour Les Temps modernes chez Simone de Beauvoir, avec Jacques-Laurent Bost, Claude Lanzmann et Jean-Paul Sartre, 1969. Photographe Claude Lemant. Collection Sylvie Le Bon de Beauvoir.

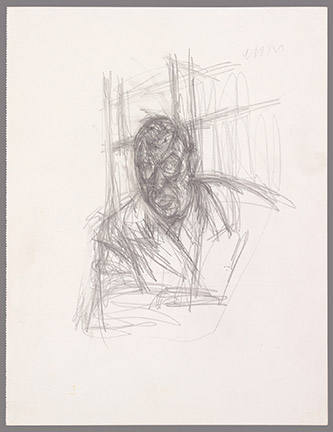

Alberto Giacometti, Jean-Paul Sartre accoudé, 1949. Crayon graphite et gomme sur page de carnet détachée – 29,3 x 22,5 cm. Fondation Giacometti. © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2025.

Commissaire :

Émilie Bouvard, directrice scientifique et des collections, Fondation Giacometti

L’Institut Giacometti présente une exposition inédite consacrée à l’amitié intellectuelle et artistique entre Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et Alberto Giacometti. Intitulée « Beauvoir, Sartre, Giacometti. Vertiges de l’absolu », cette exposition explore les liens puissants qui unissaient ces trois figures majeures du XXe siècle. À travers une approche à la fois philosophique, littéraire et artistique, l’exposition interroge la quête d’un absolu — dans l’art, dans la pensée, dans la vie.

Cette exposition met en lumière une amitié rare, fondée sur une profonde entente intellectuelle, la force des engagements et une certaine idée du travail créateur comme ce qui donne sens à l’existence. En cette période sombre de l’Occupation, Sartre écrit L’Être et le Néant, qui fondera ce que l’on appellera l’existentialisme : c’est l’engagement de l’homme dans son existence qui donne sens à sa vie. Giacometti travaille alors à un complet renouvellement de son travail artistique que le philosophe abordera en 1948 dans un célèbre essai : «La recherche de l’absolu».

Entre philosophie, littérature et sculpture, l’exposition s’articule autour d’oeuvres majeures, L’Homme qui chavire (1950), La Main (1947), d’archives inédites, et d’une reconstitution de la « Chambre à soi » de Simone de Beauvoir au 11bis rue Schoelcher, son espace de vie et d’écriture.

L’Institut Giacometti propose ici un parcours immersif, conçu pour faire résonner l’art de Giacometti avec les grandes questions posées par Beauvoir et Sartre — et faire dialoguer la pensée avec la création artistique. L’artiste Agnès Geoffray viendra grâce une série de photographies donner corps au vertige, intitulée « La Femme qui chavire » et spécialement conçue pour l’exposition.

Alberto Giacometti, Homme qui chavire, 1950. Photo anonyme. Fondation Giacometti. © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2025.

Alberto Giacometti, Buste de Simone de Beauvoir, vers 1946. Fondation Giacometti. © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2025.

Parcours de l’exposition

La rencontre, nouveaux départs

L’exposition s’ouvre sur un voyage, celui que Beauvoir et Sartre font à Genève à l’automne 1946 à l’invitation de l’éditeur Albert Skira, via Giacometti. Le jeune couple star de la philosophie que l’on commence d’appeler « existentialiste » arpente les rues de Genève devant l’oeil des caméras de la RTS (Radio Télévison Suisse). L’heure semble à la flânerie ; mais c’est à Genève que Sartre prononce la conférence « Qu’est-ce que l’existentialisme ? » et Beauvoir, « Existentialisme et métaphysique ». Avant, ils ont écrit dans la revue dirigée par Skira, co-fondée par Giacometti, Labyrinthe dont les unes tapissent la cimaise. Celle-ci est l’organe d’une transition : celle du passage du surréalisme à l’existentialisme, dans la vie, comme dans la pensée, d’une pensée révolutionnaire l’autre. Cette transition, c’est celle qu’opère déjà depuis plusieurs années dans son travail Alberto Giacometti. Tous trois sont amis depuis 1941. Ils se sont peut-être croisés avant-guerre dans un Saint-Germain-des-Prés encore insouciant. Mais à cette date, Paris est occupé. Sartre revient du stalag où il a commencé de penser L’Être et le Néant. Giacometti a tenté l’Exode, traversé des zones bombardées avant de revenir occuper son atelier. Beauvoir écrit au Dôme, où il fait chaud, son roman L’Invitée ; c’est une amante, Nathalie Sorokine, qui leur présente Giacometti. Ces mois de naissance d’une amitié sont intenses, avant que Giacometti rende visite à sa mère en Suisse et ne puisse revenir à Paris avant septembre 1945. Exode, Occupation, Libération ; corps meurtris, libertés entravées puis retrouvées ; fragilités des hommes et des femmes, traumas que l’on porte dans son esprit et dans sa chair ; enjeu de l’engagement. Les sculptures fragmentaires de Giacometti de l’après-guerre, les textes de Sartre et de Beauvoir répondent aux tensions des temps.

1948 – « La Recherche de l’Absolu »

Quelle étrange exposition. Nous sommes en 1948, à la Galerie Pierre Matisse à New York. L’Objet invisible (1934) côtoie dans une pièce assez étroite L’Apollon (1929) mais aussi Le Nez (1947) et plusieurs femmes et hommes élongés, au mouvement minimal, comme extirpés du néant, placés sur de hauts podiums. Le sculpteur a travaillé avec acharnement pour créer de nouvelles oeuvres pour l’exposition. Le public new yorkais qui connaissait Giacometti le surréaliste, découvre un autre style cohabitant avec des oeuvres anciennes, et lit dans le catalogue un texte lumineux de Jean-Paul Sartre : « La Recherche de l’absolu ». Le philosophe décrit un Giacometti attentif à creuser la matière dans une quête qui n’a rien à voir avec le « progrès », mais, qui, vertigineuse, est celle de l’« absolu ». Absolu des temps et des civilisations confondues, absolu de la distance entre l’oeuvre et qui la contemple, espace à la fois vide et vibratoire modifié par l’oeuvre. Absolu est le sens que le travail créateur donne à l’existence de celui qui s’y consacre pleinement…

« Giacometti se moque de la Culture et ne croit pas au Progrès, du moins au Progrès dans les Beaux-Arts, il ne se juge pas plus « avancé » que ses contemporains d’élection, l’homme des Eyzies, l’homme d’Altamira. En cette extrême jeunesse de la nature et des hommes, ni le beau ni le laid n’existent encore, ni le goût, ni les gens de goût, ni la critique : tout est à faire, pour la première fois l’idée vient à un homme de tailler dans un bloc de pierre. Voilà donc le modèle : l’homme. ».

Alors que les deux hommes collaborent à l’exposition de New York, Beauvoir publie des chapitres de son nouveau livre Le Deuxième Sexe (1949) dans Les Temps modernes. Giacometti fait partie de ses quelques soutiens à la publication, probablement pas par féminisme, mais du fait de son attachement à l’irréductibilité de la liberté d’autrui, qui ira jusqu’à une forme de liberté amoureuse. Beauvoir se lie avec Annette Arm, la future femme du sculpteur, rencontrée pendant la guerre en Suisse, la soutient dans ses moments difficiles d’arrivée à Paris, et parle si nécessaire avec un Giacometti étreint par l’angoisse. L’exposition dévoile quelques passages inédits des journaux et mémoires de Beauvoir révélateurs de l’amitié entre les deux femmes et de l’attention que Beauvoir a de toute condition féminine.

L’Homme qui chavire (1950)

En 1945-46, Giacometti fait une expérience hallucinatoire de la sensation de profondeur en sortant d’un cinéma boulevard du Montparnasse. Dans ses mémoires, Simone de Beauvoir, qui le fréquente quasi quotidiennement à cette époque, écrit : Pendant toute une époque, quand il marchait dans les rues, il lui fallait toucher de la main la solidité d’un mur pour résister au gouffre qui s’ouvrait à côté de lui. À un autre moment, il lui semblait que rien n’avait de poids : sur les avenues, sur les places, il lui semblait que les passants flottaient. « Chez Lipp », désignant les murs surchargés de décorations, il disait joyeusement : « Pas un trou, pas un vide ! La plénitude absolue ! » Simone de Beauvoir, La Force de l’âge

Giacometti ne perd pas absolument pied. Ces sensations relèvent d’une forme d’exacerbation d’une sensibilité particulière à l’espace, au vide entre les objets, et aux formes, notamment dans leurs dimensions. Par ses sensations, Giacometti est bien un « homme qui chavire ». Les biographies de Beauvoir et ses mémoires révèlent que ce sentiment ne lui est pas étranger, ni à Sartre : ambition de l’entreprise d’écriture et de création, engagement sans retenue dans l’existence, lâcher-prise dans l’imaginaire ouvrent à des perceptions limites. L’ Homme qui chavire (1950) et La Main (1950) seront les deux oeuvres emblématiques de ce moment de l’exposition. Le vertige, le sentiment du vide ou du déséquilibre sera déployé en dialogue avec une grande photographie d’Agnès Geoffray, Femme oblique (2025). Geoffray s’attache dans son travail aux équilibres précaires, aux corps instables qui chutent sans cesser de se maintenir, faisant l’expérience des limites : « La figure du corps oblique est pour moi une figure manifeste. C’est un corps, féminin, qui se veut dissident, un corps de côté, qui s’extrait de la norme, de la droiture et de la verticalité. Elle est tout en déséquilibre, prête à chuter et, pourtant, elle nous fait face, elle résiste à la chute ». La série de photographies se prolonge dans le Cabinet d’art graphique en dialogue avec les portraits de Sartre et Beauvoir par Giacometti et joue sur une féminisation des figures du sculpteur.

11bis rue Victor-Schoelcher, la chambre d’écriture de Simone de Beauvoir

De sa fenêtre au 11bis rue Victor Schoelcher, Simone de Beauvoir avait la même vue que celle du 1er étage de l’Institut Giacometti, sur le cimetière du Montparnasse. Elle s’y installe en 1955 : « Ma manière de vivre avait changé, je restais beaucoup chez moi. Ce mot s’était chargé d’un sens nouveau. Pendant longtemps, je n’avais rien possédé, ni mobilier, ni garde-robe. Maintenant, il y avait dans ma penderie des vestes et des jupes guatémaltèques, des blouses mexicaines, un tailleur et des manteaux américains. Ma chambre était décorée d’objets sans valeur mais pour moi précieux : des oeufs d’Autruches sahariens, des tams-tams en plomb, des tambours que Sartre m’avait rapportés de Haïti, des épées en verre et des miroirs vénitiens qu’il m’avait achetés rue Bonaparte, un moulage en plâtre de ses mains, les lampadaires de Giacometti. J’aimais travailler face à la fenêtre : le ciel bleu encadré par des rideaux rouges ressemblait à un décor de Bérard. » Simone de Beauvoir, La Force des choses

L’intérieur de Simone de Beauvoir témoigne de son indifférence à toute hiérarchisation des oeuvres d’art, et à son goût pour la disposition des objets dans l’espace, créant de véritables petites saynètes rappelant son amour ancien du théâtre. Cette pièce lumineuse est aussi une bibliothèque, et un bureau où écrire. L’exposition se conclut par une évocation de l’espace de vie et de travail de Simone de Beauvoir, son « atelier » à elle, où le visiteur pourra lire et réfléchir à son tour. Immersive dans sa scénographie, cette dernière salle donne à sentir la nécessité d’une chambre d’écriture à soi.

#GiacomettiBeauvoirSartre – Catalogue de l’exposition co-édité par la Fondation Giacometti et FAGE éditions, Lyon.

Le catalogue, sous la direction d’Émilie Bouvard, commissaire de l’exposition, se fera l’écho de la conversation de plusieurs années entre Beauvoir, Sartre et Giacometti. Il rassemblera un dialogue entre Esther Demoulin, Kate Kirkpatrick, Géraldine Gourbe et Émilie Bouvard, fruit d’une table ronde autour des questions de création et d’engagement. Cette dernière autrice signera un texte sur les vertiges de perception, du réel à l’imaginaire, formulant l’hypothèse d’un esthétique de l’existentialisme. Un entretien avec l’artiste Agnès Geoffray viendra éclairer la série de photographies « La Femme qui chavire ». Michal Sobanski rédigera un texte sur la collection d’objets de Simone de Beauvoir. Richement illustré des oeuvres, archives et photographies de l’exposition, le catalogue citera abondamment les textes des deux philosophes et de Giacometti.