🔊 “Germaine Richier” au Centre Pompidou, Paris, du 1er mars au 12 juin 2023

“Germaine Richier”

au Centre Pompidou, Paris

du 1er mars au 12 juin 2023

PODCAST – Interview de Ariane Coulondre, conservatrice, service des collections modernes, Musée national d’art moderne, et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 27 février 2023, durée 30’16.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

![Affiche de l’exposition Germaine Richier, [photographie : Michel Sima, Germaine Richier dans son atelier derrière L’Ouragane, Paris, vers 1954. Epreuve gelatino-argentique. Collection particuliere. © Michel Sima/Bridgeman Images. © Adagp, Paris 2023]](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3351-3500/3396_Germaine-Richier_1.jpg)

Commissariat :

Ariane Coulondre, conservatrice, service des collections modernes, Musée national d’art moderne

assistée de Nathalie Ernoult, attachée de conservation

La rétrospective Germaine Richier, présentée au Centre Pompidou du 1er mars au 12 juin 2023 et organisée conjointement avec le musée Fabre, offre un nouveau regard sur celle qui fut la première artiste femme exposée de son vivant au Musée national d’art moderne en 1956. De ses fascinants portraits des années 1930 à ses expérimentations colorées des dernières années, cette exposition restitue à la fois la fulgurance du parcours de la sculptrice, l’originalité de sa création et sa place majeure dans l’art du 20e siècle. Elle souligne comment, tout en prolongeant la tradition de la statuaire en bronze, Germaine Richier invente après-guerre de nouvelles images de l’homme et de la femme, jouant des hybridations avec les formes de la nature.

Riche de près de deux cents oeuvres – sculptures, gravures, dessins et peintures – l’exposition offre une relecture de sa création et souligne ses résonances contemporaines, à l’heure d’une prise de conscience globale du vivant. Elle réunit un ensemble d’oeuvres sans précédent, à l’aide du soutien généreux des ayants-droit de l’artiste et de grandes collections publiques et privées, françaises et internationales. Nourrie de recherches inédites menées en France et à l’étranger dans de nombreux fonds d’archives, elle démontre combien Germaine Richier occupe une position centrale dans l’histoire de la sculpture moderne, comme un chaînon entre Rodin et le premier César.

Avec le soutien exceptionnel du diocèse d’Annecy et de la direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, le Christ d’Assy, oeuvre majeure de l’art sacré, est exposé pour la première fois à Paris. Commandé par le père Couturier pour l’église du plateau d’Assy, cette oeuvre constitue à la fois l’un des sommets de son art et un moment capital, par le scandale et la violente polémique qu’il suscita en 1951 autour de la représentation du Christ.

#ExpoGermaineRichier

Parcours de l’exposition :

« Nouvelles images de l’Homme »

« Plus je vais plus je suis certaine que seul l’Humain compte », écrit Germaine Richier. Au coeur de son oeuvre, se dresse la figure humaine, les visages et les corps dans leur vérité, tant singulière qu’universelle. Portraitiste renommée, elle sculpte tout au long de sa carrière une cinquantaine de bustes, attachée à saisir la présence et le caractère propre de ses modèles. L’exil de l’artiste en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale marque un tournant. Brisant la tradition du bloc, Richier oppose à l’esthétique du lisse le travail vibrant et expressif de la matière. À son retour à Paris en 1946, elle modèle L’Orage, être massif et sans visage, tenant « du roc ou de la souche autant que de l’homme écorché ». Ce travail sur le bronze, creusé, déchiqueté et troué, traduit paradoxalement l’illusion de la vie et du mouvement. L’artiste considère ses statues comme des êtres vivants, jusqu’à concevoir des tombeaux de pierre aux formes géométriques pour le couple que forment L’Orage et L’Ouragane.

Nature et hybridation

Ce renouvellement de la représentation passe par une hybridation de l’humain avec les formes de la nature. Nourri par sa fascination pour les plantes, les animaux et insectes qu’elle collecte, son oeuvre se peuple de créatures (femme-araignée, homme-chauve-souris…) qui relèvent moins d’un bestiaire fantastique que de l’osmose entre l’homme et le monde animal, végétal et minéral. Cette fluidité du vivant repose aussi sur une hybridation des formes, ses sculptures incluant des objets naturels, débris ramassés dans sa Provence natale : une branche d’olivier pour L’Homme-forêt (1945), un morceau de brique pour la tête du Berger des Landes (1951)… De manière totalement inédite, l’exposition présente les sources de sa sculpture, réunissant un ensemble d’objets de l’atelier, petit cabinet de curiosité rassemblant bois flottés, galets, racines, insectes ou sa collection de compas comme des papillons épinglés…

Mythe et sacré

« L’oeuvre de Richier est une initiation aux mystères », écrit Jean Cassou en 1956. À l’image de La Montagne, faites d’os et de branches, ses créatures hybrides, proto-humaines, se rattachent aux récits des origines, aux mythes, contes et légendes, dans lesquels ogres, hydres et tarasques oscillent entre le grotesque et le terrifiant. Imprégnée d’un sentiment panthéiste du monde, la sculpture de Germaine Richier est marquée par un sens profond du sacré. Son nom est d’ailleurs associé à ce qu’on a appelé « la querelle de l’art sacré » : le grand Christ de douleur qu’elle réalise pour l’église d’Assy, à la demande du père Couturier, suscite en 1951 un succès de scandale. La représentation étant jugée blasphématoire par des groupes catholiques traditionalistes, le Christ est banni du choeur de l’église malgré les protestations, et ne retrouvera sa place qu’en 1969, dix ans après la mort de l’artiste. Cette oeuvre, prêtée exceptionnellement par le diocèse d’Annecy, est présentée pour la première fois dans un musée.

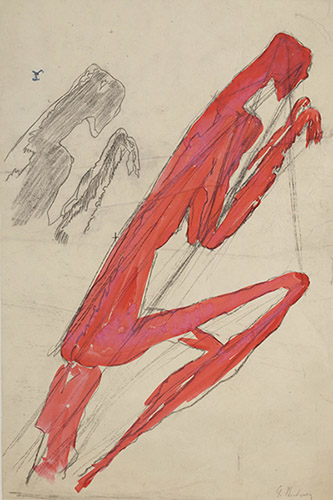

Dessiner dans l’espace

L’exposition met en avant la réflexion de l’artiste sur les moyens même de la sculpture, en particulier la place du dessin. Le travail graphique est au coeur de son processus de création, qui trace directement sur le corps de ses modèles une « architecture de lignes », adaptation toute personnelle de son enseignement académique. Elle-même pratique intensivement la gravure dans laquelle se déploient ces jeux et variations graphiques. La série des sculptures à fils, développées dès 1946, matérialisent la structure géométrique du vivant et ouvre l’oeuvre à l’espace du spectateur, tout en créant des effets de tensions et de déséquilibre. L’espace de l’oeuvre, la question du socle et du fond, sont très tôt pris en compte par Germaine Richier qui projette ses figures dans l’espace et intègre les dispositifs de présentation dans ses bronzes.

Matériaux et couleur

Dans les années 1950, Germaine Richier mène une intense expérimentation sur les techniques et matériaux de la sculpture. Elle s’empare du plomb, métal malléable qu’elle fond elle-même et au sein duquel elle sertit des morceaux de verre colorés, détournant la technique du vitrail. Elle utilise aussi des os de seiches, matrices dans lesquelles le bronze en fusion est coulé. La couleur prend progressivement une place cruciale dans ses oeuvres. Germaine Richier demande à ses amis peintres de colorer le fond de certaines pièces : Maria Helena Vieira da Silva et Hans Hartung en 1952-1953, Zao Wou-Ki en 1956. À la fin de sa vie, elle ira jusqu’à peindre et émailler certains de ses bronzes ou plâtres, leur conférant une animation toute nouvelle, à l’image de L’Échiquier, grand polychrome, dernière grande pièce de l’artiste et synthèse de sa création, interrompue par sa mort précoce en 1959.

L’exposition « Germaine Richier » sera présentée au Musée Fabre de Montpellier du 12 juillet au 5 novembre 2023, dans les lieux mêmes où Germaine Richier a fait ses premiers pas d’artiste. Commissariat général : Michel Hilaire, conservateur général du patrimoine, directeur du musée Fabre / Commissariat scientifique : Maud Marron-Wojewodzki, conservatrice du patrimoine, responsable des collections modernes et contemporaines du musée Fabre

L’exposition et son catalogue sont dédiés à la mémoire de Françoise Guiter, nièce et élève de Germaine Richier, qui a œuvré tout au long de sa vie à promouvoir et à documenter le travail de sa tante, où l’on peut notamment citer l’exposition présentée en 2006 à la Fondation Peggy Guggenheim de Venise.

#Publications

Germaine Richier, catalogue de l’exposition aux éditions du Centre Pompidou

Sous la direction d’Ariane Coulondre assistée de Nathalie Ernoult avec la participation scientifique du musée Fabre. Ouvrage de référence sur l’artiste, le catalogue de l’exposition réunit des essais et une documentation inédite. Une anthologie de textes redonne la parole à l’artiste tandis qu’une chronologie, richement illustrée et assortie d’extraits de correspondances inédites, restitue à la fois la singularité de son parcours et l’originalité de sa création. Ouvert à des regards contemporains, il offre également une carte blanche à huit invités (Orlan, Marie Darrieussecq, Geneviève Fraisse, Philippe Lançon, etc.) dont les regards croisés tracent le portrait d’une extraordinaire personnalité du monde de l’art de l’après-guerre.

Germaine Richier, l’album de l’exposition aux éditions du Centre Pompidou

Regards sur Germaine Richier aux éditions du Centre Pompidou − Textes critiques, édition établie par Ariane Coulondre. Réunissant 26 textes sur Germaine Richier, cette anthologie restitue la fascination que son oeuvre et sa personnalité exercèrent sur les milieux littéraires d’après-guerre. Aux articles signés d’éminents écrivains et critiques viennent s’ajouter des témoignages qui rendent compte de la révélation que constituait la visite de l’atelier parisien et ceux intimistes d’artistes qui fréquentèrent Richier. D’autres textes, enfin, viennent éclairer la question de la postérité de l’oeuvre de Richier en France et à l’étranger, soulignant son impact sur toute une génération d’artistes.

Germaine Richier, La femme sculpture – Laurence Durieu / Olivia Sautreuil – Bayard Graphic en partenariat avec les éditions du Centre Pompidou