🔊 “Le duc d’Aumale et Chantilly” Photographies du XIXe siècle, au Cabinet d’Arts Graphiques du Château de Chantilly, du 15 octobre 2022 au 26 février 2023

“Le duc d’Aumale et Chantilly“

Photographies du XIXe siècle

au Cabinet d’Arts Graphiques du Château de Chantilly

du 15 octobre 2022 au 26 février 2023

PODCAST – Interview de Nicole Garnier-Pelle, conservateur général du patrimoine honoraire et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 12 octobre 2022, durée 15’28.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaire : Nicole Garnier-Pelle, conservateur général du patrimoine honoraire.

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance du duc d’Aumale (1822-1897), donateur de Chantilly à l’Institut de France.

Fils du roi Louis-Philippe, Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), hérite en 1830 à l’âge de huit ans de son grand-oncle et parrain, Louis-Henri-Joseph, duc de Bourbon, prince de Condé (1756-1830), qui possédait notamment le Palais Bourbon (aujourd’hui notre Assemblée nationale) et le château de Chantilly. Brillant soldat rendu célèbre par la prise de la smalah d’Abd el-Kader en 1843 à vingt-et-un ans, général et gouverneur de l’Algérie à vingt-cinq, Aumale voit sa carrière brisée par la révolution de 1848. Exilé en Angleterre, réfugié avec les siens auprès de sa cousine la reine Victoria à Claremont, le duc d’Aumale achète en 1851 à Twickenham sur les bords de la Tamise une belle demeure, Orleans House, puis une résidence de chasse à Woodnorton, ainsi qu’en 1853 un domaine de 6 000 hectares en Sicile, le Zucco.

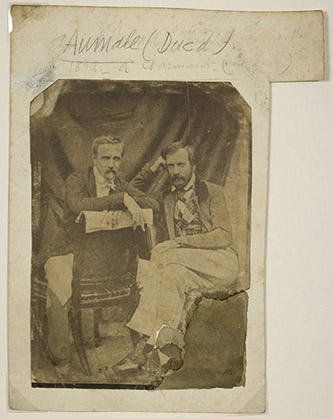

Agé de dix-sept ans lors de l’apparition de la photographie, militaire ouvert aux techniques nouvelles, Aumale ne peut ignorer le daguerréotype qui est utilisé en 1842 lors de la pompe funéraire de son frère aîné Ferdinand d’Orléans, Prince Royal (Paris, musée d’Orsay) ; son père Louis-Philippe sera l’un des premiers souverains à poser devant un objectif. Probablement Aumale est-il convaincu de l’intérêt de la photographie naissante par son ami de jeunesse et ex-condisciple au collège royal Henri-IV, le vicomte Joseph Vigier, qui réalise dès 1852 les portraits de toute la famille d’Orléans en exil. Dès avant la révolution de 1848, Aumale possède un daguerréotype représentant Chantilly en 1846 par un certain Guerrier, malheureusement disparu aujourd’hui.

Cette exposition se propose de mettre en regard, à travers les photographies anciennes, la vie mouvementée du duc d’Aumale et l’ambitieuse reconstruction du château de Chantilly qu’il a entreprise.

LE DUC D’AUMALE EN EXIL (1848-1871)

Le long séjour de vingt-trois ans en Angleterre développe les liens avec ses cousins la Reine Victoria et surtout son époux le Prince Albert, qui s’intéresse activement au développement de la photographie, patronnant en 1857 l’exposition de Manchester où sont exposées des épreuves de Le Gray et de la plupart des primitifs de la photographie présents dans la collection du duc d’Aumale. La reine Victoria se fait photographier en famille avec les siens et offre des tirages à ses proches dont Aumale. Le Prince consort convainc sans peine Aumale de laisser photographier ses dessins de Raphaël en vue d’un monumental catalogue raisonné : l’amateur d’art comprend très tôt les possibilités immenses qu’offre la photographie pour la connaissance et la reproduction des oeuvres d’art. Dès les origines de la photo, le duc d’Aumale utilise donc la photographie comme l’outil privilégié du collectionneur, notamment dans le domaine de la bibliophilie qui lui est cher. Nous en avons la preuve avec ses premiers agendas conservés : en octobre 1864, à Venise, il s’extasie sur un manuscrit : « Ms. Grimani ; admirables Memling ; 1000 £ » et en acquiert alors les photos comme le font les historiens d’art aujourd’hui, dans un but d’étude et de comparaison. Au début de l’exil, le duc d’Aumale semble privilégier pour ses portraits les photographes français, comme Claudet en 1848, son ami le vicomte Vigier en 1852, Camille Silvy, Adolphe Beau ou F. Joubert. Aumale ne manque jamais de noter dans son agenda quand il se fait photographier, ainsi le 30 juin 1868 : « Séance chez le photographe Bondonneau » – encore un français. Le duc d’Aumale pose aussi à cheval devant des photographes anglais comme W.T. Deane à Richmond.

La photographie est souvent liée à la mort et au souvenir des disparus. En 1866, les obsèques de la reine Marie- Amélie donnent lieu à d’émouvantes photographies de la famille d’Orléans en deuil. Le duc commande de nombreux exemplaires de photos de ses chers disparus qu’il envoie à ses proches, ainsi en mars 1867 après la disparition de son fils Louis, prince de Condé, décédé en 1866. Après la mort de son épouse à quarante-sept ans en 1869, le duc diffuse à son entourage son portrait officiel par Adolphe Beau.

À partir de 1852, le duc d’Aumale n’a plus le droit de posséder des biens en France. Ne voulant pas se séparer de l’héritage des Condé, il tourne la difficulté en vendant fictivement Chantilly à ses banquiers anglais Antrobus et Marjoribanks, de la banque Coutts. Chantilly est alors loué au colonel anglais Mac Call, comme le montre une photographie du château d’Enghien publiée dans l’album Chemin de fer du Nord de Paris à Compiègne par Chantilly vers 1865 avec la légende.: « Château de l’Embass.r d’Angleterre » – location qui protégeait le château. L’aile principale, ou Grand Château, avait été rasée à la Révolution : c’était la partie la plus ancienne du monument érigé au XIVe siècle par la famille d’Orgemont, transformé par Pierre Chambiges pour les Montmorency au XVIe siècle, puis par les Condé et leurs architectes Jules Hardouin-Mansart au XVIIe siècle, puis Jean Aubert et Jean François Leroy au XVIIIe siècle. Il ne subsistait que l’aile Renaissance élevée pour Anne de Montmorency par l’architecte Jean Bullant. Dès 1847, Aumale avait demandé à l’architecte Félix Duban de reconstruire l’aile rasée, mais Louis-Philippe avait découragé l’entreprise. Une série de tirages anonymes sur papier salé datant des années 1850-1855 révèle l’état de Chantilly pendant l’exil.

LE RETOUR EN FRANCE DU DUC D’AUMALE (1871). CHANTILLY EN 1872

À son retour en France en 1871, le duc d’Aumale reprend un rôle politique et militaire. Pendant la guerre de 1870, le général d’Aumale avait demandé sans succès à pouvoir combattre pour son pays, avec son frère le prince de Joinville et son neveu le duc de Chartres (seul, ce dernier y parviendra sous le pseudonyme de Robert Le Fort, emprunté symboliquement à l’un des premiers souverains capétiens). Revenu en France, doyen de l’armée française, Aumale se voit confier le procès de Bazaine, qui nous est connu par un photomontage.

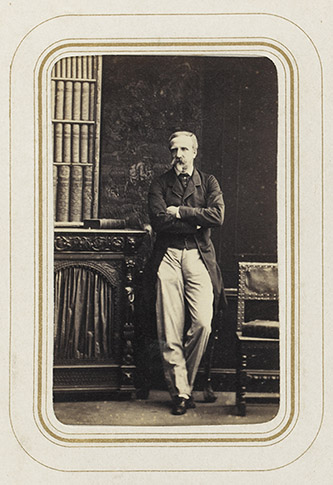

Député de l’Oise en 1871, président du Conseil Général de l’Oise il aurait pu briguer de plus hautes fonctions sous la IIIe République, mais il ne franchira jamais le pas. De cette période, nous conservons des portraits du prince en uniforme. Il cite dans son agenda le 27 septembre 1873 le « photographe Appert » qui réalise sa photographie officielle en uniforme et en képi qui sera publiée dans la Galerie contemporaine littéraire et artistique le 12 juillet 1878.

Quand il prend le commandement du 5e Corps d’armée à Besançon, il pose devant Boname, le photographe local qui fait les portraits de groupes des différents détachements.

À peine revenu en France, le duc d’Aumale reprend le projet qu’il n’avait pu mener à bien avant la révolution de 1848 : reconstruire Chantilly. Avant de commencer les travaux du Grand Château, il commande en 1872 des photographies du site au jeune « peintre photographe » auvergnat Claudius Couton (1837-1929), actif à Clermont- Ferrand. Claudius Couton réalise une couverture photographique complète du domaine de Chantilly. La plupart des épreuves se présentent dans des encarts ovales, justifiés sans doute par la nécessité technique de fournir une image nette sur l’ensemble des vues. Couton se présente comme « artiste Peintre Photographe », définissant la photographie comme un art. Il ajoute parfois dans ses photographies des détails techniques : une chambre et un châssis posés au premier plan, voire le laboratoire ambulant, et peut-être même des portraits de son assistant ou de lui même : un personnage récurrent, coiffé d’un chapeau melon, donne l’échelle. Il travaille au collodion humide et le laboratoire ambulant lui est nécessaire pour préparer les plaques de verre dans le noir total avant de les exposer, puis pour les développer ensuite rapidement.

LA RECONSTRUCTION DE CHANTILLY (1875-1886) ET LE LEGS DE 1884

Depuis 1847, le duc d’Aumale souhaitait reconstruire à Chantilly le Grand Château, mutilé depuis la Révolution. L’architecte Félix Duban étant mort en 1870, c’est Honoré Daumet qu’il charge de relever Chantilly. À son retour en France, Aumale commence par restaurer les appartements historiques des princes de Condé situés dans l’aile Renaissance, ainsi que les siens et ceux de sa défunte épouse, situés au rez-de-chaussée du Petit Château, pouvant ainsi écrire avec satisfaction en 1876 : « Dormi chez moi ».

À partir de 1875, Honoré Daumet reconstruit l’aile absente, en grande partie à partir des plans dessinés en 1847 par Félix Duban pour le duc d’Aumale. Néanmoins, le projet initial du prince avait été modifié dès 1872 par la mort de son dernier fils, François d’Orléans, duc de Guise (1845-1872) à l’âge de dix-huit ans : ce n’est plus un palais qu’.Aumale fait reconstruire, mais un musée destiné à accueillir ses collections. De façon surprenante, on ne connaît pas de photographies du chantier en cours.; on sait pourtant que la pierre de taille provenant des carrières situées sous la Pelouse était amenée par wagonnets au moyen d’un chemin de fer ceinturant les douves.

En 1884, alors que les travaux s’achèvent, le duc d’Aumale tombe gravement malade et reste alité près de six mois. Il décide de léguer le château de Chantilly et ses collections à l’Institut de France dont il est membre depuis 1871, signe son testament le 3 juin 1884, et est élu à l’académie des beaux-arts. Ce testament commence par ces mots : Le legs contient cependant de lourdes contraintes : il interdit de prêter à l’extérieur les collections du duc d’Aumale et d’en modifier la présentation. Le duc d’Aumale va même jusqu’à donner à ses exécuteurs testamentaires le détail des aménagements à réaliser après sa mort.

« Voulant conserver à la France le domaine de Chantilly dans son intégrité avec ses bois, ses pelouses, ses eaux, ses édifices et tout ce qu’ils contiennent, trophées, tableaux, livres, archives, objets d’art, tout cet ensemble qui forme comme un monument complet et varié de l’art français dans toutes ses branches et de l’histoire de ma patrie à des époques de gloire, j’ai résolu d’en confier le dépôt à un corps illustre qui m’a fait l’honneur de m’appeler dans ses rangs à un double titre et qui, sans se soustraire aux transformations inévitables des sociétés, échappe à l’esprit de faction, comme aux secousses trop brusques, conservant son indépendance au milieu des fluctuations politiques. »

La photographie accompagne bien sûr cette première phase de la création du musée Condé. Alors que le duc d’Aumale est à la tête du 5e Corps d’Armée à Besançon, il se fait photographier en uniforme dit « petite tenue » par le photographe local Alfred Boname qui fait les portraits de groupes régimentaires. Le dimanche 1er avril 1883, Aumale se rend à Paris chez le « Photogr(aph)e Chalot, 18 rue Vivienne » selon son agenda. Ce dernier est le successeur de Franck, pour qui Aumale a posé quelques années auparavant.

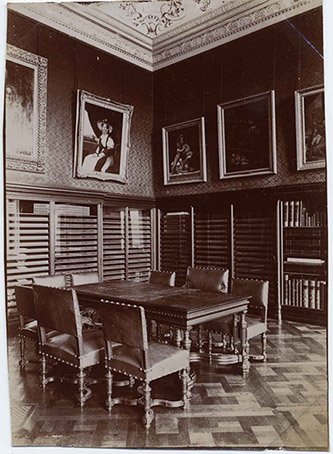

Il existe deux portraits par Chalot du duc en uniforme, l’un en buste avec la grand-croix de la Légion d’honneur et l’autre en pied devant une tapisserie. Or le jeune photographe est cantilien d’origine : en tant qu’ « enfant de Chantilly.», Chalot photographie le château reconstruit, déposant en 1885 et 1886 de nombreux clichés à la Bibliothèque nationale de France, et cherchant même à obtenir l’exclusivité. Chalot réalise une couverture photographique de Chantilly après sa reconstruction et répondait le 25 octobre 1886 : « Comme enfant de Chantilly et entièrement dévoué à la Famille (comprenons : d’Orléans), j’avais à coeur de reproduire toutes les merveilles du Château et grâce à la bienveillante obligeance de Son Altesse, j’ai pu accomplir en partie le programme que je m’étais tracé. »

Chalot publie les photographies des vitraux de Psyché provenant d’Écouen. Cependant, le duc d’Aumale avait aussi recours au photographe local.: l’.«.atelier de photographie » de Chantilly. P. Michelon, place de la Machine, avait déjà fourni le 5 novembre 1879 des photos des vitraux de Psyché pour 560 francs.

LE PREMIER AMÉNAGEMENT DU MUSÉE CONDÉ (1880-1886)

Sitôt le gros oeuvre construit, le duc d’Aumale commence l’installation de ses collections en liaison étroite avec son architecte Daumet qui devient également architecte d’intérieur et scénographe. Les réunions ont lieu sur place, ne donnant lieu à aucun échange écrit entre les deux hommes, et laissent donc peu de traces dans les archives. Pour comprendre l’aménagement de Chantilly, il faut regarder les oeuvres, essayer de comprendre ce qu’elles représentaient pour le duc d’Aumale. Il a souhaité que son accrochage reste inchangé, car pour lui il avait du sens : reflet de l’art et de l’histoire, il retrace surtout les origines du prince, attaché à la mémoire des Montmorency et des Condé. C’est une sorte de généalogie illustrée, par exemple dans la Galerie de Peinture où les tableaux italiens provenant de sa famille maternelle (sa mère Marie-Amélie de Bourbon-Siciles, sa cousine germaine et épouse Marie- Caroline, son oncle le prince de Salerne) font face aux tableaux français illustrant l’histoire de France et en particulier celle des familles de Condé et d’Orléans : outre Gabrielle d’Estrées, Louis XV et Marie-Antoinette, on y voit les portraits des cardinaux-ministres Richelieu et Mazarin provenant du Palais-Royal, et les tableaux orientalistes évoquant la colonisation de l’Algérie sous Louis-Philippe par son frère le Prince Royal et lui-même (Vernet, Fromentin) ainsi que l’histoire militaire récente (Meissonier pour le Premier Empire, Alphonse de Neuville pour la guerre de 1870). Cet accrochage est dense comme il est de règle à l’époque : cadre contre cadre, les tableaux couvrent le mur du haut en bas de la cimaise. Le premier accrochage, conçu après l’achèvement du chantier, de 1875 à 1885, est encore plus chargé qu’aujourd’hui, car les salles dites du Logis, construites symboliquement à l’emplacement de l’ancien appartement du roi au temps des princes de Condé sous l’Ancien Régime, sont alors réservées à l’appartement de l’héritier du trône, son neveu le comte de Paris.

LES DERNIÈRES ANNÉES DU DUC D’AUMALE (1886-1897). LE SECOND EXIL (1886-1889) ET LA DONATION (1886)

En 1886, à l’occasion du mariage de sa fille la princesse Amélie, petite-nièce du duc d’Aumale, avec l’héritier du trône de Portugal, le comte de Paris donne des réceptions d’un faste excessif, se comportant en quasi chef d’État. Offusquée d’une telle arrogance, la IIIe République exile alors les chefs des anciennes maisons régnantes, ce qui ne concerne pas directement le duc d’Aumale, mais la loi d’exil retire aux princes de ces maisons leur grade militaire : cette mesure injuste atteint le prince qui a servi fidèlement la République depuis quinze ans. Il écrit alors au président de la République une très belle lettre qu’il diffuse largement et dans laquelle il lui rappelle que « les grades militaires sont au-dessus de son pouvoir » et qu’il « reste le général Henri d’Orléans, duc d’Aumale ». Sans illusion sur les conséquences de son geste, il quitte alors Chantilly, emportant avec lui ses deux petits panneaux de Raphaël, pour se réfugier dans sa propriété du Nouvion-en-Thiérache (Aisne) où l’atteint le surlendemain la lettre d’expulsion : de là, il passe en Belgique chez son neveu le roi des Belges, pensant ne plus jamais pouvoir revenir en France. Craignant la confiscation de ses biens privés et l’annexion de ses collections aux musées nationaux, il signe le 25 octobre 1886 une donation immédiate sous réserve d’usufruit de Chantilly et de ses collections à l’Institut de France. Il décide alors de transformer le musée Condé : son neveu le comte de Paris ne pouvant plus rentrer en France (les Orléans devront attendre pour cela le général de Gaulle dans la seconde moitié du XXe siècle), il réaménage à distance l’aile dite du Logis : cette aile avait été initialement construite par Daumet pour abriter les appartements du comte de Paris là où symboliquement se trouvait l’appartement du roi au temps des Montmorency et des Condé. Le duc fait alors aménager le cabinet de Clouet, la salle Caroline, ainsi nommée en l’honneur de sa défunte épouse, la salle Isabelle en l’honneur de sa nièce la comtesse de Paris, le salon d’Orléans alors dédié aux portefeuilles de dessins et d’estampes, le cabinet des antiques, la rotonde de la Minerve et enfin la salle de la Smalah où le duc fait disposer par Daumet ses souvenirs militaires d’avant 1848.

Connus par la photographie, ces nouveaux aménagements resteront en place jusqu’à ce qu’au milieu du XXe siècle les conservateurs du musée Condé, alarmés de voir les dessins se dégrader devant les atteintes de la lumière, ne les décrochent, remaniant l’accrochage. En 1889, l’Institut de France élit le duc d’Aumale à l’académie des Sciences morales et politiques afin qu’il puisse rentrer en France : il est en effet de règle qu’un nouvel académicien aille se présenter au président de la République. Désormais revenu chez lui, Aumale procède à ses dernières grandes acquisitions : Le Concert champêtre de Corot, puis les 40 Fouquet et le cassone des Scènes de l’histoire d’Esther par Botticelli et Lippi, aménageant le Santuario pour les installer.

Dans ses dernières années, le duc recourt à la photographie documentaire pour la reproduction d’oeuvres d’art. Le 15 mars 1887 à Florence, il admire ainsi La Calomnie d’Apelle de Botticelli dont il pense posséder le dessin préparatoire (en fait, une simple copie) et veut en acheter la photographie : « Il [lui] semble que la gravure le rend mal ». Collectionneur moderne, Aumale préfère la photographie à la gravure d’interprétation, jusqu’alors le mode de diffusion privilégié des chefs-d’œuvre.

En 1891 et 1892, le duc se préoccupe de la reproduction photographique de ses collections et prend un premier contact le 30 juillet 1891 : « Visite aux galeries de Braun le photographe ». Les 6 avril et 6 mai 1892, le nom de Braun est associé à celui de son ami Gruyer qui lui conseille probablement d’avoir recours à cette société en plein développement.: «.Gruyer et les photographies Braun », « Gruyer et Braun photographies ». Le 12 septembre 1892, il note seulement : «.Braun photographe » et fait reproduire ses tableaux par le fameux procédé inaltérable au charbon.

Les photographies les plus personnelles du duc d’Aumale datent de la fin de sa vie. Le duc d’Aumale partage désormais sa vie entre Chantilly et Paris où il loue un appartement rue Montalivet, se rend au printemps en Sicile dans ses trois résidences : le palais d’Orléans, les entrepôts de Terrasini et la propriété viticole du Zucco. C’est peut-être en Sicile que sont réalisées les plus émouvantes photographies du duc, dans des lieux qui lui sont chers et où il reçoit des personnalités comme l’impératrice Eugénie ou son neveu le roi Ferdinand de Bulgarie. C’est au Zucco qu’il meurt d’une crise cardiaque le 7 mai 1897 avant d’être enseveli à Dreux dans la chapelle funéraire des Orléans.