🔊 “Face au Soleil” au musée Marmottan Monet, Paris, du 21 septembre 2022 au 29 janvier 2023

“Face au Soleil“ Un astre dans les arts

au musée Marmottan Monet, Paris

du 21 septembre 2022 au 29 janvier 2023

PODCAST – Interview de Marianne Mathieu, directrice scientifique du musée Marmottan Monet et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 20 septembre 2022, durée 8’41.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Marianne Mathieu, directrice scientifique du musée Marmottan Monet, Paris

Dr. Michael Philipp, conservateur en chef au musée Barberini, Potsdam

Une exposition du musée Marmottan Monet, à Paris et du Museum Barberini, à Potsdam.

Le 13 novembre 1872, Claude Monet peignait depuis la fenêtre de son hôtel au Havre, une vue du port par la brume. Exposée deux ans plus tard sous le titre Impression, soleil levant (1872, Paris, musée Marmottan Monet) l’oeuvre inspire au critique Louis Leroy le terme d’Impressionnistes et donne son nom au groupe formé par Monet et ses amis.

En 2022, le musée Marmottan Monet célèbre les 150 ans du fleuron de ses collections, Impression, soleil levant et lui rend hommage à travers l’exposition « Face au Soleil, un astre dans les arts » du 21 septembre 2022 au 29 janvier 2023.

Albrecht Dürer, Luca Giordano, Pierre-Paul Rubens, Claude Gellée dit « Le Lorrain », Joseph Vernet, Mallord William Turner, Gaspar David Friedrich, Gustave Courbet, Eugène Boudin, Camille Pissarro, Paul Signac, André Derain, Maurice Denis, Félix Vallotton, Laurits Tuxen, Edvard Munch, Otto Dix, Otto Freundlich, Sonia Delaunay, Vladimir Baranov-Rossiné, Joan Miró, Alexandre Calder, Otto Piene, Gérard Fromanger et Vicky Colombet sont quelques-uns des maîtres réunis pour célébrer le plus illustre lever de soleil de l’histoire de l’art.

53 prêteurs, près d’une centaine d’oeuvres retracent l’histoire de la représentation du soleil dans les arts depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Un rare ensemble de dessins, peintures, photographies et instruments de mesure provenant de l’Observatoire de Paris illustre les développements de l’astronomie à travers les siècles et sont mises en résonance avec l’évolution de la peinture de paysage et d’atmosphère.

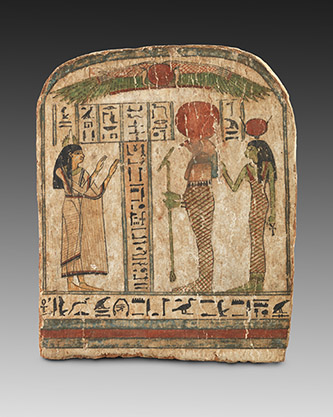

Orbe rouge chez les Égyptiens, figure masculine dénommée Hélios, Apollon, Phébus en Grèce puis à Rome, le soleil-dieu de l’antiquité, incarnation d’un indispensable élan vital ouvre le parcours de l’exposition. Plaque d’ivoire, précieuses enluminures, exceptionnels tarots, peintures du Moyen Âge et de la Renaissance suivent et rendent compte d’un autre soleil. Lorsqu’un seul Dieu suffit à régner sur l’occident chrétien, l’astre perd de son importance. Le soleil n’est plus créateur, mais création du Dieu fait homme (Bible sacrée, La création du Ciel et de la Lune). Sa représentation, ramenée à un cercle à visage humain, se fait rare et, avec son complément la lune, cantonne par exemple les illustrations de la crucifixion (Anonyme, Maître de Valence, Crucifixion, 1450/1460, musée Thyssen Bornemisza, Madrid).

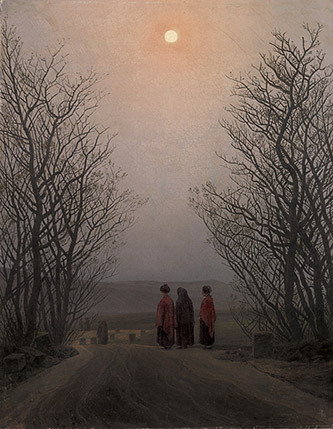

Les chutes d’Icare ou de Phaéton décrites au XVIIe par l’Italien Saraceni (Musée Capodimonte, Naples) et le néerlandais Goltzius (BNF, Paris), au XVIIIe par le français Henri-Antoine de Favanne (musée des beaux-arts, Tours) témoignent de la pérennité des thèmes mythologiques devenus l’apanage des grands souverains au premier rang desquels le Roi Soleil, Louis XIV. Le monarque qui fait dépeindre le triomphe du Char d’Apollon dont Le lever du Soleil (Charles de La Fosse, musée des beaux-arts, Rouen), pour orner les appartements du Roi à Versailles fonde, en 1667 l’Observatoire Astronomique de Paris, haut lieu de la recherche scientifique. La figure de l’astronome représentée ici par une peinture de Luca Giordano (musée des beaux-arts, Chambéry) s’impose à la suite de Copernic. En démontrant que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil (et non l’inverse), le savant est à l’origine d’une véritable révolution qui n’est pas sans lien avec la vie des arts. La soif de représenter le monde tel qu’il est, trouve un écho dans l’émergence et les développements de la peinture de paysage. Le thème d’une nature au soleil, levant ou couchant, se développe. Les oeuvres Pierre-Paul Rubens (musée du Louvre, Paris), Claude Gellée dit Le Lorrain (musée du Louvre, Paris), Joseph Vernet (Dulwich Picture Gallery, Londres), William Turner, Caspar David Friedrich, Gustave Courbet, Eugène Boudin retracent cette évolution dont Impression, soleil levant de Claude Monet apparait comme l’un des sommets.

Les années 1880-1914 marquent une nouvelle étape. À la science de l’observation qu’est l’astronomie s’ajoute celle de l’astrophysique qui permet d’étudier la nature physique des objets célestes. Ces développements scientifiques majeurs, largement retranscrits par la presse de l’époque, permettent de mieux connaître le soleil dont on découvre la composition chimique. Le soleil devient un sujet d’étude à part entière et un thème en soi pour les artistes. On ne peint plus seulement un paysage dominé au loin par l’astre, mais l’astre lui-même selon un cadrage serré. Chaque mouvance offrant une vision qui lui est propre : naturaliste et harmonieuse chez les nordiques Valdemar Schønheyder Møller, Laurits Tuxen, Anna Ancher ; symboliste chez Félix Vallotton ; poétique chez le fauve André Derain, l’orphiste Delaunay ou le futuriste Wladimir Baranov-Rossiné ; expressionniste voire tragique chez Albert Trachsel, Otto Dix et Edvard Munch…

Vers 1920, une nouvelle révolution – la théorie de la relativité générale d’Einstein qui établit que l’univers est en perpétuel expansion – interrompt le face à face des artistes avec le soleil. Les poétiques constellation de Miró et les stabiles de Calder rendent compte de cette dilatation de l’espace. Dans cette immensité en perpétuelle croissance, le soleil n’est plus qu’une modeste étoile : toujours éblouissante chez Richard Warren Poussette-Dart, promise à disparaître chez Piene. L’Impression soleil levant, 2019 de Gérard Fromanger s’inscrit dans cette lignée et renouvelant depuis l’espace le point de vue proposé par Monet il y 150 ans, clôture l’exposition.

Parcours de l’exposition

En 2014-2015, ici-même, les travaux réunis d’historiens, d’historiens de l’art et d’astrophysiciens ont permis de révéler de nombreux détails concernant l’histoire d’un des chefs d ’oeuvres du musée Marmottan Monet, l’Impression, soleil levant de Claude Monet. Parmi les multiples découvertes qui jalonnaient l’histoire de ce tableau, la première était celle de la date de sa réalisation qui était demeurée jusqu’alors hypothétique. La conclusion était on ne peut plus précise : cette peinture avait vu le jour le 13 novembre 1872, il y a donc exactement cent cinquante ans. Afin de célébrer cet anniversaire, des scientifiques d’horizons variés ont à nouveau été réunis et livrent aujourd’hui, dans cette exposition originale, une mise au point sur l’évolution de la pensée humaine face au soleil. Leurs conclusions sur l’évolution des connaissances, depuis la plus haute antiquité, s’étendent à la manière dont les artistes ont fait ces découvertes, les ont transposées et continuent de se placer face au soleil.

ANTIQUITÉ

Les textes, les images, les objets que nous ont légués les civilisations antiques ou les plus reculées, font du soleil le dieu « créateur ». C’est, en effet, la régularité attendue de ses cycles, cette alternance d’apparitions et de disparitions journalières ou saisonnières dans une barque ou sur un char sur lequel prennent place les dieux démiurges, qui fait vivre et doit faire revivre éternellement la nature et l’homme. Ce rôle, que tout un clergé entretient et développe, est repris par les artistes de deux manières. En premier lieu, par la présence physique dominatrice de l’astre ou de son symbole, qui darde ses rayons – rayons qui deviendront des mains dispensatrices dans le monde amarnien – comme autant de promesses de santé et de récoltes abondantes. Ensuite, par ses couleurs. L’identification colorée du soleil n’est pas, en effet, uniforme ; elle peut être représentée par l’or, métal rare, précieux et aux vertus magiques, mais aussi par le rouge du sang, ce fluide vital de l’être humain.

LES PREMIERS SIÈCLES

Avec les religions du Livre, le statut du soleil va se trouver modifié. En effet, de créateur il devient « créé » comme le dit la Genèse qui fixe au quatrième jour la création du soleil et de son pendant nocturne, la lune, symbole du froid et de l’obscur. Ainsi se trouvait introduit un astre qui n’avait jusqu’alors tenu qu’un rôle mineur et limité. Ainsi se trouvait aussi modifiée la place que l’astre du jour allait se voir confiée par les artistes : il quittait désormais sa position centrale et dominatrice pour être installé plus bas dans la composition et sur une ligne qui allait l’opposer à la lumière nocturne, réduite à seulement le dernier quart de l’astre. De cette dualité ne tarderait pas à naître et à s’opposer le paradis resplendissant de lumière et de bonheur et l’enfer regorgeant d’ombre et de terreur. L’intérêt pour le ciel et les phénomènes qu’on peut y observer se développe à la Renaissance et, bientôt, au-delà du soleil et de la lune, ce sont tous les astres que les artistes commencent à convoquer.

DU GÉOCENTRISME À L’HÉLIOCENTRISME

À partir du début du XVIe siècle, le repérage pragmatique de l’apparition et de la disparition des astres a permis à ces nouveaux scientifiques que sont les astronomes, de les lier à certains phénomènes naturels récurrents et à reconsidérer la place de l’homme dans l’univers. Si, pendant des siècles à la suite du géographe Ptolémée, on avait considéré que la terre était le pivot du monde autour duquel se mouvaient astres et planètes, des recherches scientifiques permettent à Nicolas Copernic, en particulier, d’affirmer que c’est, en fait, le soleil qui occupe le centre de l’univers et, qu’autour de lui, tout tourne. Du géocentrisme, la science passe à l’héliocentrisme qu’illustrent de nombreuses publications. Ce soleil « scientifique » voit le jour au moment où, dans le domaine de l’art, le paysage prend son essor. Nombreux sont les artistes, de Rubens au Lorrain ou à Vernet, qui lui donnent désormais une place centrale tout en l’insérant dans des représentations météorologiques jusqu’alors inusitées.

PERMANENCE DES MYTHES

Le XVIIe siècle va être celui du soleil « confisqué » quand des souverains de droit divin, passionnés d’astronomie, vont s’identifier à l’astre céleste et vouloir occuper sa place prééminente au sein de la société. Ils vont, pour cela, convoquer toutes les références antiques, en particulier apolliniennes, et les confier à leurs artistes qui vont multiplier les références solaires dans tous les arts. A la demande de ces souverains, l’astre du jour ou ses manifestations vont régner aux nouveaux plafonds des palais mais vont se glisser aussi dans des formes artistiques plus inattendues. Par exemple lorsqu’il fallut, dessiner le costume royal de Louis XIV pour le Ballet royal de la nuit, de 1653 qui se terminait par l’arrivée du souverain en « Soleil levant ». La sculpture emboîtera le pas, puis, la numismatique, plus modeste mais plus convaincante par sa facilité de circulation, sans compter les arts décoratifs où le visage rayonnant de l’astre va devenir omniprésent.

ACADÉMIE

Si Louis XIV a mis le soleil à son service, il a aussi mis les érudits de son temps au service d’un soleil « mémoriel ». C’est à lui que la France doit, en 1666, la création de l’Académie royale des Sciences et de l’Observatoire de Paris où le souverain n’hésite pas à appeler les plus célèbres astronomes européens tel le célèbre Giovanni Domenico Cassini, de l’université de Bologne, ou le vénitien Vincenzo Coronelli, l’auteur des gigantesques globes célestes et terrestres offerts au roi, en 1683. Les études et les instruments de mesure ou d’enseignement se multiplient et se complexifient dès lors. Des répertoires sont alors constitués dans lesquels sont portés toutes les informations qui alimentent une importante production imprimée. Les artistes sont aussi appelés à coopérer qui doivent fournir les illustrations des grands événements célestes majeurs telle l’éclipse lunaire du 21 novembre 1714, date à laquelle la terre s’interposa entre le soleil et la lune, les trois astres étant alignés.

ROMANTISME

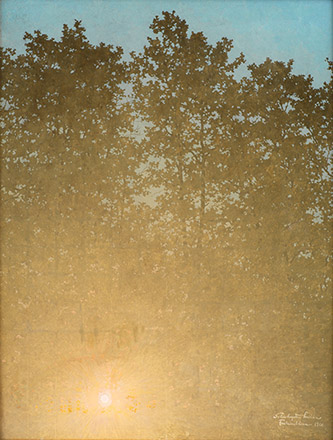

À la fin du XVIIIe siècle et plus encore au début du suivant, une scission s’établit entre recherches scientifiques et esthétiques. Tandis que le matériel qui permet les études solaires se complexifie et que les résultats ne concernent plus qu’un nombre restreint de spécialistes, un soleil « mystique » apparait qui suit un autre chemin dans la peinture. Son apparition est toujours liée à celle du paysage mais, désormais, il n’est plus le simple faire-valoir d’un coin de nature mais l’expression d’une relation particulière de l’homme avec l’infini. Sa place, tout comme les variations de son intensité, souvent noyée dans un autre phénomène naturel tel que le brouillard, vise à exprimer et à faire ressentir une émotion spirituelle. Ce nouveau soleil, tout imprégné de littérature romantique et de sens du sublime, révèle l’état d’âme dans lequel baignent les quelques minuscules modèles qu’on voit avancer sur le chemin d’un destin inconnu, enfants de Goethe imaginés par Caspar David Friedrich.

NÉO ET SUIVANTS

Pendant longtemps la lumière qui baignait les compositions peintes répondait à des critères formalisés de longue date. Les curieux du XIXe siècle se livrèrent très tôt à des recherches empiriques puis scientifiques sur les origines et les formes de la lumière. Le Traité des couleurs de Goethe, les expériences sur l’élémentarisation des couleurs de Turner vont, parmi d’autres, fournir le socle de la théorie des lois optiques de la couleur de Michel Eugène Chevreul, qu’on pourrait aussi définir comme la formalisation d’un soleil « des complémentaires ». C’est fort de la connaissance de ces différentes approches que Georges Seurat, le premier, va avoir l’idée d’une nouvelle approche picturale fondée sur la division systématique du ton que le critique Félix Fénéon nommera « néo-impressionniste ». Disparu en 1891, Seurat laisse ses principes à son ami Paul Signac qui les fait évoluer et assiste bientôt à leur transformation, par exemple sous le pinceau d’André Derain.

ENTRE NATURALISME ET SYMBOLISME

Le dernier quart du XIXe siècle voit se succéder deux mouvements que tout oppose. Le premier, le naturalisme, emprunte à la tradition, à l’impressionnisme, à la photographie et au japonisme, pour évoquer un âge d’or des campagnes et des villes, un monde en voie de disparaître. Le second, le symbolisme, récuse tout ce qui peut relever du quotidien et se veut peinture de l’âme. On retrouve à cette période l’antagonisme qui avait pu opposer le réalisme et le romantisme, un art qui parlait de matière et un autre qui faisait référence à l’esprit. Si le soleil qui veille sur le premier se fait volontiers « modeste », le second s’impose par sa place, sa couleur et par son irradiation : il devient « envahissant » et la nature lui semble soumise tout entière, la défense du principe vital s’imposant une dernière fois au moment où la science reconsidère l’objet-soleil.

RIEN QUE LE SOLEIL

Cet envahissement du champ pictural repérable à la fin du xixe siècle s’exacerbe encore au début du siècle suivant. Le soleil « unique » interprété au gré des différents courants qui se succèdent, devient le seul sujet qui envahit toute la surface de la toile. Intégrant les dernières découvertes astronomiques, l’astre circulaire qui avait longtemps prévalu se déforme et se transforme, il se trouve désormais accompagné des ondes que la recherche lui a associées et d’un environnement en devenir.

LE SOLEIL, UNE ÉTOILE PARMI TANT D’AUTRES

Ce devenir annoncé dans la section précédente prendra la forme d’une théorie révolutionnaire, celle de la relativité générale. En effet, depuis 1915, et la publication, par Albert Einstein, de ses recherches, il s’avère que l’espace et le temps sont liés, le temps formant une quatrième dimension. Tous deux ne sont pas absolus et peuvent être déformés d’où il s’ensuit que dans l’univers en expansion, le soleil n’est plus qu’une modeste étoile périphérique. A charge aux artistes d’entrer dans cette dimension supplémentaire que le temps, même instable, finira bien par leur révéler.