🔊 “Munch” au Musée d’Orsay, Paris, du 20 septembre 2022 au 22 janvier 2023

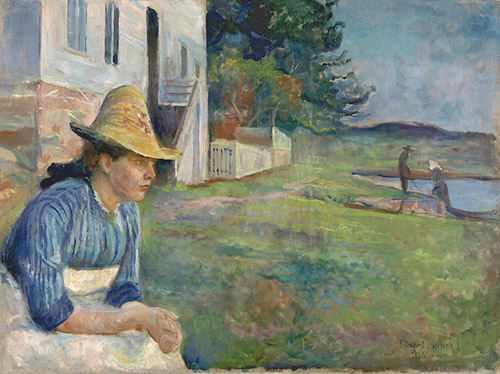

“Munch“

Un poème de vie, d’amour et de mort

au Musée d’Orsay, Paris

du 20 septembre 2022 au 22 janvier 2023

PODCAST – Interview de Estelle Bégué, Chargée d’études documentaires au musée d’Orsay,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 19 septembre 2022, durée 24’26.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Claire Bernardi, Directrice du musée de l’Orangerie

Avec la collaboration d’Estelle Bégué, Chargée d’études documentaires au musée d’Orsay

Cette exposition est organisée par le musée d’Orsay, Paris, en partenariat exceptionnel avec le MUNCHMuseet, Oslo.

« On ne doit plus peindre d’intérieurs, de gens qui lisent et de femmes qui tricotent. Ce doit être des personnes vivantes qui respirent et s’émeuvent, souffrent et aiment – Je vais peindre une série de tableaux de ce genre. Les gens en comprendront la dimension sacrée et ils enlèveront leur chapeau comme à l’église. » Edvard Munch, 1889-1890

On peut être célèbre et pourtant méconnu : force est de constater que la réception de l’oeuvre de Munch souffre de l’effet réducteur produit par sa cristallisation autour d’une seule image : Le Cri. Son élévation au rang d’icône en a fait une sorte d’écran derrière lequel s’efface l’oeuvre qui l’a permise et lui donne son sens. L’ambition de cette manifestation est de montrer l’ampleur de la production artistique de Munch, en explorant son itinéraire – soixante ans de création— dans toute sa durée et sa complexité. Près d’une centaine d’oeuvres seront exposées, dont environ cinquante peintures majeures et un ensemble important de dessins et d’estampes.

Cette exposition s’inscrit naturellement dans un des grands axes de programmation du musée d’Orsay qui s’attache, depuis sa création, à faire découvrir ou redécouvrir les grandes figures qui ont tracé la voie de la modernité, française mais aussi internationale. Plusieurs manifestations ont été ainsi consacrées à l’art du Nord de l’Europe, comme, en 2012, au grand peintre finlandais Akseli Gallen-Kallela (1865-1931), ou, plus récemment, au symbolisme dans les pays baltes (Ȃmes sauvages, 2018). En 1991 déjà, une première exposition avait été consacrée à l’artiste norvégien. Intitulée Munch et la France, elle s’attachait plus particulièrement à ses années parisiennes. La dernière exposition qui lui a été consacrée en France (Centre Pompidou – Musée national d’art moderne, 2011) abordait sa création en prenant pour prisme son « oeil moderne ». Cette présentation d’ampleur, plus de dix ans plus tard, assume une dimension rétrospective, et embrassera l’ensemble de la carrière de l’artiste.

L’oeuvre de Munch occupe dans la modernité artistique une place charnière. Elle plonge ses racines dans le XIXème siècle pour s’inscrire pleinement dans le suivant. Plus encore, son oeuvre tout entière, des années 1880 à sa mort, est innervée par une vision du monde singulière lui conférant une puissante dimension symboliste.

Le symbolisme chez Munch ne se réduit pas en effet aux quelques chefs-d’oeuvre qu’il a créés dans les années 1890. L’historiographie traditionnelle a eu tendance à élever au rang d’icônes indépassables ces quelques oeuvres, quitte à dénigrer parfois sa production plus tardive, ou au contraire à voir en elles un expressionnisme précoce. Plutôt que d’opposer un symbolisme fin-de-siècle à un expressionnisme qui ancrerait Munch dans la scène moderne, sera proposée une lecture globale de son oeuvre mettant en avant sa grande cohérence.

C’est pourquoi le parcours proposé ne s’astreindra pas à une logique chronologique ; il se construira plutôt sur le principe du cycle, qui a joué un rôle clé dans sa pensée et son art. Fasciné par le concept de métabolisme, Munch exprime en effet fréquemment l’idée que l’humanité et la nature sont inexorablement unies dans le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Dans ce cadre, il élabore une iconographie inédite, en grande partie inspirée par les philosophies vitalistes de Friedrich Nietzsche et d’Henri Bergson. Munch l’a lui-même souligné en parlant de sa Frise de la Vie : « ces toiles, il est vrai relativement difficiles à comprendre, seront […] plus faciles à appréhender si elles sont intégrées à un tout. » On peut relire dans une perspective analogue les grands projets qui l’ont occupé à d’autres moments de sa carrière, comme le décor réalisé pour la nouvelle Université d’Oslo (alors Kristiana).

La notion de cycle intervient ainsi à plusieurs niveaux dans l’oeuvre de Munch. Elle est un outil essentiel pour la compréhension globale de sa peinture, mais elle intervient aussi dans la construction même de ses toiles, où certains motifs reviennent de façon régulière. Seule cette lecture permet d’appréhender pleinement son processus créatif singulier, qui le conduit à réaliser régulièrement de nombreuses déclinaisons d’un même motif, mais aussi plusieurs versions d’un même sujet, passant sans rupture d’un médium à un autre.

L’exposition invitera donc à revoir dans sa globalité l’oeuvre de Munch en suivant le fil d’une pensée picturale toujours inventive : une oeuvre à la fois foncièrement cohérente, voire obsessionnelle, et en même temps constamment renouvelée.

« Dans mon art, j’ai cherché à m’expliquer la vie et son sens – j’ai aussi eu l’intention d’aider les autres à comprendre leur propre vie. J’ai toujours mieux travaillé avec mes peintures autour de moi – je les ai arrangées ensemble et j’ai senti que certaines des images étaient liées les unes aux autres dans le contenu – lorsqu’elles étaient placées ensemble, il y avait immédiatement une résonance entre elles […]. C’est devenu une symphonie. » Edvard Munch, 1930-1934

#ExpoMunch