🔊 “Boldini” Les plaisirs et les jours, au Petit Palais, Paris, du 29 mars au 24 juillet 2022

“Boldini“ Les plaisirs et les jours

au Petit Palais, Paris

du 29 mars au 24 juillet 2022

PODCAST – Interview de Servane Dargnies-de Vitry, conservatrice des peintures du XIXe siècle au Petit Palaisi et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 28 mars 2022, durée 20’13.

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Servane Dargnies-de Vitry, conservatrice des peintures du XIXe siècle au Petit Palais

Barbara Guidi, directrice des musées de la ville de Bassano del Grappa

Le Petit Palais consacre une grande exposition à l’artiste italien Giovanni Boldini (1842-1931), dont la dernière rétrospective en France remonte à plus de soixante ans. Pourtant, le portraitiste virtuose fut l’une des plus grandes gloires du Paris au tournant des XIXe et XXe siècles, en observateur attentif de la haute société qu’il admirait et fréquentait. Une scénographie évocatrice et immersive accompagne un parcours riche de 150 œuvres mêlant peintures, dessins, gravures, costumes et accessoires de mode prêtés par des musées internationaux comme le musée Giovanni Boldini à Ferrare, le Museo di Capodimonte à Naples, la National Portrait Gallery de Londres, le musée d’Orsay, le Palais Galliera, le MAD parmi tant d’autres, et de nombreuses collections particulières. À travers l’oeuvre de Boldini, l’exposition invite le public à revivre les plaisirs de la Belle Époque et l’effervescence d’une capitale à la pointe de la modernité.

Né en Italie à Ferrare en 1842, Boldini passe la majeure partie de sa vie dans la Ville Lumière. Il est vite introduit dans les milieux artistiques et devient proche de Degas. Protégé du marchand Adolphe Goupil, il se fait remarquer par le choix de ses sujets qui évoquent la modernité et le bouillonnement de la vie parisienne. Boldini profite des loisirs qu’offre la capitale et sort tous les soirs au théâtre, au restaurant en emportant toujours avec lui ses crayons. Les lumières nocturnes créées par le nouvel éclairage électrique le fascinent ainsi que les mouvements incessants de cette ville qui ne s’arrête jamais. Les tableaux qu’il tire de ses croquis comme Scène de fête au Moulin Rouge témoignent de l’effervescence qui s’empare alors de la ville. L’artiste se lie également d’amitié avec le caricaturiste Sem et le peintre Paul Helleu et tous les trois deviennent inséparables.

Mais au-delà de ces scènes de genre, ce sont ses portraits qui vont lui apporter le succès. Boldini saisit d’une manière très moderne mais à contre-courant des avant-gardes tout ce que la capitale compte d’héritières, de princesses, de dandys, d’artistes et d’écrivains. Ses portraits qui vont fixer à jamais le tout-Paris de la Belle Époque sont comme les équivalents picturaux des personnages d’À la Recherche du temps perdu de Proust, l’un de ses plus grands admirateurs. Avec ces tableaux, le peintre témoigne également de son goût prononcé pour la mode. Il brosse à grands traits les plus belles tenues des couturiers Worth, Paul Poiret, Jacques Doucet et bien d’autres et développe, au fil de ces commandes, un style unique qui sera sa signature : une touche rapide, une attention à la pose du modèle, une mise en valeur de la ligne serpentine des corps. À travers les oeuvres présentées, l’exposition livre un témoignage captivant et émouvant de ce Paris perdu.

Parcours de l’exposition :

Prologue

Reconnu comme l’un des grands portraitistes de son temps, Giovanni Boldini capture la vitalité et l’effervescence de toute une époque, avec une extraordinaire virtuosité technique. Qu’il représente la Toscane des années 1860, le Paris de la Troisième République ou le milieu mondain et frivole de la Belle Époque, il est le peintre d’une période foisonnante. À l’instar de Marcel Proust en littérature, il se mêle à la société qu’il peint et livre ainsi un ample témoignage sur ses personnages, ses goûts, ses moeurs et ses plaisirs. Mais Boldini fut victime de son succès. Trop exubérant pour les uns, trop mondain pour l’avant-garde, trop facile ou trop chic pour les autres : on lui a reproché de répéter la même formule et d’en tirer des avantages personnels et économiques, loin de l’image d’Épinal de l’artiste bohème. En réalité, Boldini ne se conforme à aucune règle. Innovateur infatigable, il a su se montrer sensible aux maîtres du passé tout en restituant la frénésie de la modernité, grâce à son coup de pinceau virevoltant. Par ce choix d’un art individuel et indépendant, il a conservé tout au long de sa carrière une originalité absolue. Grâce à l’engagement exceptionnel du Museo Boldini de Ferrare, le Petit Palais présente l’artiste italien sous toutes ses facettes, de ses débuts à Florence à sa longue carrière parisienne, de ses tableaux de genre à ses portraits mondains, en passant par toute une production plus intime, jalousement gardée dans son atelier de son vivant. L’exposition rend hommage au peintre des élégances, mais invite aussi à découvrir un artiste plus secret.

Section 1 – Boldini avant Boldini (1864-1871)

En 1864, Boldini s’installe à Florence, qui est alors le centre de la vie culturelle et artistique en Italie. Deux peintres, Michele Gordigiani et Cristiano Banti, le prennent rapidement sous leur aile, l’introduisant dans les cercles artistiques et auprès d’une société mondaine qui lui procure des commandes. Pendant un temps, Boldini fréquente aussi les Macchiaioli, groupe d’initiateurs de la peinture moderne italienne. Il réalise plusieurs portraits des membres de ce groupe. Sa manière innovante de traiter les arrière-plans, en représentant les murs de son atelier plutôt que de faire ressortir ses figures sur des fonds neutres, frappe ses contemporains. Boldini commence à être remarqué par la critique. Une richissime anglaise, Isabella Robinson Falconer, convaincue de son talent exceptionnel, le présente aux grandes familles italiennes et étrangères qui vivent à Florence ou qui résident l’hiver sur la Côte d’Azur. Cette familiarité avec la bourgeoisie et l’aristocratie lui vaut un succès toujours grandissant et davantage de commandes. La prédilection de Boldini pour les portraits en intérieur l’éloigne des Macchiaioli, qui préfèrent la peinture de paysage et les scènes d’extérieur. À l’inverse de ses compatriotes Giuseppe De Nittis et Federico Zandomeneghi qui tenteront, à Paris, de se rapprocher des peintres impressionnistes, Boldini choisira une voie tout autre.

Section 2 – Les débuts parisiens de Boldini (1871-1880)

Le 23 octobre 1871, Boldini arrive à Paris pour un bref séjour. La capitale française vient tout juste de retrouver l’apaisement après la guerre francoprussienne et la Commune. Alors qu’il a prévu de retourner à Londres où il s’est installé depuis le mois de mai, le peintre se laisse happer par la promesse d’une vie parisienne palpitante et d’une grande carrière artistique. Ainsi commence l’aventure française de Boldini, qui durera près de soixante ans. Par stratégie commerciale, il se rapproche notamment du marchand Adolphe Goupil et met de côté sa vocation de portraitiste pour se consacrer « à l’art à la mode », à la manière d’Ernest Meissonier et de Mariano Fortuny. Ce style se caractérise par des peintures de genre de petites dimensions, avec des personnages en costume du XVIIIe siècle, aptes à séduire la nouvelle bourgeoisie entrepreneuriale. La jeune compagne et muse de Boldini, Berthe, avec son visage doux et son innocence mêlée de sensualité, devient la protagoniste de dizaines de scènes. Dans ses paysages, Boldini se montre particulièrement attiré par les lieux que fréquente la haute société, tels qu’Étretat, qui allait bientôt devenir une ville balnéaire à la mode. Si l’exécution en plein air lui permet de capturer des impressions visuelles fugitives, il retravaille néanmoins longuement ses peintures en atelier pour parvenir à la composition idéale. Le succès ne se fait pas attendre : Boldini est très vite reconnu en tant que paysagiste et peintre de genre, en France comme à l’étranger. Ses tableaux nourrissent, dans l’imaginaire collectif, l’image d’une société française pacifiée, heureuse et harmonieuse, loin des souvenirs de la Commune.

Section 3 – Le rythme de la ville

Vers la fin du XIXe siècle, Paris devient l’image même de la métropole moderne avec ses grands axes de circulation, sa compagnie générale d’omnibus et l’éclairage électrique qui lui vaut le surnom de « Ville Lumière ». Boldini, en pleine synergie avec le monde qui l’entoure, s’inspire de la ville et de ses plaisirs qui fascinent tant les étrangers. Cafés, théâtres, places fourmillantes et rues traversées par des voitures à cheval deviennent les sujets de prédilection du peintre, formant une chronique parisienne pleine d’originalité. Pour restituer la vitesse et le rythme de la ville, le peintre met en oeuvre de savantes compositions marquées par des points de vue inhabituels, des cadrages audacieux et des points de fuite multiples qui anticipent le regard cinématographique. Admirateur de Meissonier, de Degas et des expériences d’Edward Muybridge sur la chronophotographie, il se consacre à l’étude de la représentation des chevaux, qui, alors, « [l’] intéressent plus que les femmes », comme il l’écrit à son ami Banti. Boldini est aussi un mélomane averti. Comme ses contemporains, il se passionne pour la vie parisienne nocturne et mondaine, dont il restitue plusieurs facettes. Au fil de ses tableaux, on assiste aux soirées improvisées autour du piano de son atelier avec ses amis musiciens ou dilettantes, on rencontre des danseuses de l’opéra, des compositeurs et des chefs d’orchestre, et on s’encanaille dans les cafés-concerts. La Scène de fête au Moulin Rouge dépeint un lieu à peine inauguré et déjà mythique grâce au cancan, symbole à lui tout seul de la Belle Époque.

Section 4 – Portraits intimes et officiels (1880-1890)

À partir des années 1880, les tableaux dits « à la Goupil », du nom du marchand à la mode, sont en perte de vitesse. Boldini, qui n’a rien de l’artiste bohème, est sensible aux fluctuations du marché, si bien qu’il fait progressivement disparaître les tableaux de genre de son catalogue. Il revient à sa vocation la plus personnelle : le portrait. Grâce à l’aide de la comtesse Gabrielle de Rasty, qui l’introduit dans les cercles de la haute société parisienne, le nombre de ses commandes augmente rapidement. Il conçoit pour la comtesse, qui devient sa muse, son amante et sa protectrice, une vive passion. Boldini s’intéresse de plus en plus à l’art ancien, qui légitime son aspiration à la « grande » peinture. Il admire son confrère américain John Singer Sargent dont les portraits conjuguent l’influence du Greco, de Van Dyck et de Velázquez. Les oeuvres du peintre Frans Hals, découvertes lors d’un voyage en Hollande, le convainquent d’oser l’usage des noirs sur des fonds sombres, avec des blancs très forts. Boldini devient un véritable « coloriste du noir ». À la fin des années 1880, son évolution stylistique est achevée. Il obtient un grand succès lors de l’Exposition universelle de 1889, où il présente douze tableaux, dont le portrait d’Emiliana Concha de Ossa dit Le Pastel blanc. Il est désormais officiellement reconnu en tant que grand portraitiste, au même titre que Sargent, Whistler ou Zorn.Toutefois, Boldini conserve une forme d’originalité absolue, par le choix d’un art individuel, personnel et indépendant.

Section 5 – Le laboratoire de l’artiste

À Paris, Boldini a successivement habité trois ateliers. Le premier au 12, avenue Frochot, à proximité de la place Pigalle, le second sur cette même place, et le dernier au 41, boulevard Berthier, dans le quartier de la Plaine Monceau. L’atelier du peintre est d’abord un lieu de vie, de création et de sociabilité, peuplé du bric-àbrac de l’artiste, de ses oeuvres en cours d’achèvement, des meubles et des objets dont il aime s’entourer. L’atelier est aussi le lieu où se cristallise la manière unique des portraits « à la Boldini » : le peintre demande presque toujours à ses modèles de poser dans son atelier, où il répète inlassablement les mêmes mises en scène. Les figures, isolées dans un espace fermé, avec leurs postures en déséquilibre et leur allongement parfois artificiel, rappellent la ligne « serpentine » des peintres maniéristes du XVIe siècle, ou encore certaines exagérations des portraits d’Ingres. Derrière elles, quelques touches rapides suffisent pour suggérer l’espace de l’atelier, qui est généralement évoqué par un simple détail – un divan, une bergère, une chaise, une boiserie ou un encadrement de porte. Dans son laboratoire, le peintre, tel un alchimiste, met au point son langage exubérant, sa touche toujours plus impétueuse qui s’allège et se déploie sur la surface de la toile, comme un feu d’artifice. S’il se tient éloigné des avant-gardes du début du XXIe siècle, Boldini est sensible à la modernité qui l’environne, en particulier aux effets de la vitesse et de l’illumination électrique. Certaines de ses oeuvres parmi les plus expérimentales cherchent à traduire le déploiement de l’action dans le temps.

Section 6 – Une cour artistique et littéraire (1890-1900)

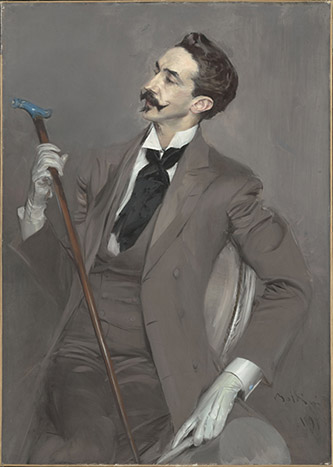

Après l’Exposition universelle de 1889, Boldini cultive son succès en choisissant de peindre les personnages de premier plan de son époque. Sous son pinceau naît ainsi une extraordinaire galerie de portraits, qui permet d’admirer les protagonistes de la haute société parisienne, cosmopolite, frivole et décadente, celle-là même que décrit Marcel Proust dans Les Plaisirs et les Jours en 1896 et, plus tard, dans À la recherche du temps perdu. Cette société se presse dans les soirées parisiennes ou à Versailles, lors de fêtes inspirées du règne de Louis XIV. S’y croisent des écrivains et des dandys comme le comte Robert de Montesquiou et le marquis Boni de Castellane, mais aussi de riches héritières et des aristocrates comme la comtesse Greffulhe, célèbre modèle de Proust pour son personnage de la duchesse de Guermantes. On y rencontre également des artistes, le compositeur Reynaldo Hahn, la danseuse Cléo de Mérode ou encore Madeleine Lemaire, illustratrice et salonnière. Grâce à ses qualités mondaines, Boldini se mêle à cette société fin de siècle, qui porte aux nues le culte de l’individu. Selon l’esthétique de Proust, « c’est en descendant en profondeur dans une individualité » que l’on peut comprendre l’âme humaine. À l’instar de l’écrivain, c’est l’individu singulier, dont il cherche à saisir l’essence, qui intéresse Boldini dans ses portraits. Ainsi, si la plupart des noms de ses modèles sont oubliés aujourd’hui, ils évoquent ce « temps perdu » cher à Proust, ces « plaisirs » et ces « jours » d’une époque si singulière.

Section 7 – Helleu, Sem et Boldini

Après une formation d’illustrateur entre Périgueux, Bordeaux et Marseille, Georges Goursat, dit Sem, arrive à Paris en 1900. Il conquiert rapidement le public parisien avec la publication de l’album Le Turf, portrait du monde des courses, et ses dessins corrosifs dans Le Rire et La Revue Blanche. Avec ses silhouettes du Tout-Paris, l’objectif de Sem n’est pas tant de faire rire que de créer des types. La ressemblance de ses figures ne vient pas d’une somme de détails mais plutôt de sa compréhension de la réalité plus profonde des individus, qu’il exprime d’un trait élégant. Très vite, Sem devient proche de Boldini et du peintre Paul-César Helleu, qui inspirera à Proust le personnage d’Elstir. Ces deux portraitistes mondains, qui s’étaient rencontrés en 1894,étaient déjà liés par une profonde amitié. Sem ne les quittera plus. De nombreuses photographies de l’époque montrent les trois hommes en observateurs irrévérencieux de la vie mondaine parisienne : dans les rues de Paris, au café ou encore aux courses à Longchamp. Dans son style immédiatement reconnaissable avec ses figures bidimensionnelles et sans ombre, Sem exécute de nombreuses caricatures de ses deux amis. Boldini y apparaît, petit et disgracieux, aux côtés de Helleu ou de figures filiformes et élégantes qui semblent tout droit sorties de leurs toiles. De même, le peintre ferrarais fixera plusieurs fois, et de façon magistrale, l’image de ses deux acolytes et de leurs proches.

Section 8 – « J’ai peint tous les genres »

À partir de 1890, Boldini décide de ne plus montrer au public que ses portraits mondains. Le reste de sa production demeure caché dans son atelier. Là, l’attention du peintre se concentre sur les intérieurs, qu’il aime particulièrement et qui apparaissent comme des lieux propices à l’introspection et au rêve. Dans ces oeuvres, souvent de petit format, la couleur se révèle un instrument essentiel pour faire surgir l’émotion. Dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, le style de Boldini gagne en énergie. Sa palette s’illumine, sa touche véhémente se fait toujours plus fougueuse, et, dans les oeuvres qu’il garde pour lui-même, presque agressive. Tout l’inspire et se prête à l’expérimentation picturale : visages de femmes, bouquets de fleurs, natures mortes, nus et paysages virevoltent dans une étrange fantaisie de lignes et de couleurs. Certains tableaux, presque abstraits, prennent pour sujet des fragments de réalité qui ne semblent plus que des prétextes pour des morceaux de peinture pure. Mais cette étonnante frénésie de vie et de mouvement s’accompagne d’un frémissement mélancolique, très sensible dans les paysages crépusculaires de Venise, marqués par la décadence et le passage irréversible du temps. Toute cette production intime concentre ainsi parfaitement l’ambiguïté de Boldini, si manifeste déjà dans ses grands portraits mondains, entre agitation et mélancolie.

Section 9 – Le temps de l’élégance et de la modernité

À la fin du XIXe siècle, Paris devient la référence mondiale de l’élégance et de la mode Boldini est consacré « peintre de la femme » par le premier numéro de la revue Les Modes en janvier 1901. Il choisit directement dans la garde-robe de ses modèles les créations prestigieuses qu’elles portent dans ses portraits : des robes signées Worth, Laferrière, Poiret, Doucet ou encore Callot. Sous le pinceau de Boldini, on retrouve aussi bien le grand monde des princesses et des comtesses que le demi-monde des comédiennes et des danseuses. La mode n’est plus l’apanage des aristocrates. Loin d’être simplement un peintre à la mode, Boldini est avant-gardiste ; c’est lui qui dicte la mode. Les figures les plus célèbres de la Belle Époque défilent dans son atelier : Lina Cavalieri, Luisa Casati, Marthe Régnier, Geneviève Lantelme, et bien d’autres encore. Avec leurs grands yeux frivoles, leurs corps aux lignes serpentines, leurs coiffures relevées et leurs visages maquillés, les femmes célébrées par Boldini deviennent un archétype, si bien que certaines se mettent à s’habiller « à la Boldini » ou à se soumettre à des cures amaigrissantes pour ressembler à cet idéal. Cependant, loin de la complaisance qu’on lui prête parfois, la célébration boldinienne de la femme ne va pas sans cruauté. Le peintre savoure son rôle de démiurge en imposant son propre regard, parfois féroce, sur ses créatures. Des critiques comme Arsène Alexandre et Camille Mauclair ont vu en lui l’un des rares artistes à avoir exprimé la vanité, la coquetterie d’âme, la névrose de ces temps décadents, « tout ce qui n’est pas la vie essentielle ». C’est précisément en cela que Boldini a été le vrai peintre de son époque.