🔊 “Femmes photographes de guerre” , au Musée de la Libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris, du 8 mars au 31 décembre 2022

“Femmes photographes de guerre“

Lee Miller, Gerda Taro, Catherine Leroy, Christine Spengler, Françoise Demulder, Susan Meiselas, Carolyn Cole, Anja Niedringhaus

au Musée de la Libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

du 8 mars au 31 décembre 2022

Musée de la Libération – Musée du Général Leclec – Musée Jean Moulin

PODCAST – Interview de Sylvie Zaidman, historienne, conservatrice générale,

directrice du musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 7 mars 2022, durée 15’53.

© FranceFineArt. (crédit photo Sylvain Silleran)

Texte de Sylvain Silleran

![Catherine Leroy, Sans titre [Bombardement américain de la province de Binh Dinh, Vietnam, septembre 1966]. © Dotation Catherine Leroy.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3201-3350/3215_Femmes-guerre_3.jpg)

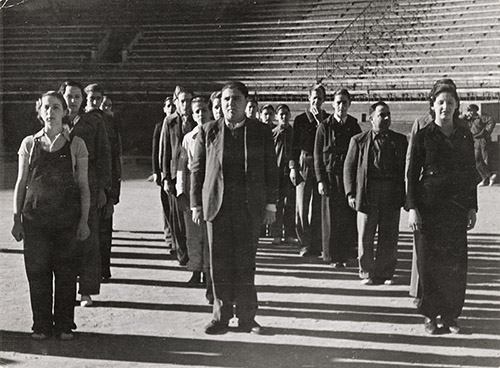

Des hommes et des femmes sont alignés au garde à vous, c’est la mobilisation générale. Cette armée est de bric et de broc, des soldats de toutes les tailles, de toutes les formes, corpulences, en costume, en salopette de travail. Gerda Taro partie photographier la guerre d’Espagne avec son compagnon Robert Capa montre les invisibles de la guerre : les civils cherchant leurs proches, les réfugiés, un enfant mangeant une assiette de soupe. Les morts sur les brancards, les ruines, tout est publié en direct dans les journaux. Une silhouette se découpe sur la plage, une femme le genou à terre, le soulier bien posé sur le sable, s’entraine au tir. Elle tient son revolver comme Farrah Fawcett dans le générique des drôles de Dames, des femmes deviennent des guerrières, elles accèdent au statut d’héroïnes.

Lee Miller en suivant en 45 l’armée américaine en Allemagne documente la victoire du bien sur le mal. Elle témoigne des tondues de la libération, de l’horreur des camps, des gardiens de Buchenwald enfin à genoux, de maires nazis fusillés, de ceux qui se sont suicidés pour échapper à leur châtiment. Ici les ruines sont celles des coupables, des bourreaux, tant pis, son regard n’a pas de compassion pour eux. Lee Miller assise dans la baignoire d’Hitler, ses grosses bottes militaires posées devant, s’affirme comme photographe de guerre, comme vengeresse des millions de vies sacrifiés à la barbarie. Il y a aussi Catherine Leroy, une petite nana dans un treillis trop grand qui pose entre deux imposants Marines. Chez elle, l’urgence de la guerre est un noir et blanc granuleux, celui des pellicules pour photos nocturnes, des clichés volés aux bas fonds des villes. Un hélicoptère vient de lâcher des bombes, il semble immobile mais la jungle explose soudain derrière lui. Sa photographie capture le mouvement tel ce coup donné à un Viêt-cong capturé, ou le terrible instant où un aide-soignant de l’US Navy se portant au secours d’un camarade constate qu’il est mort et s’effondre. Au milieu des combats, l’objectif au ras du sol partage avec humilité et courage la boue des Marines.

Christine Spengler construit des images comme des posters. A Londonderry une petite fille tient un drapeau noir orné d’un grand crucifix lors des funérailles d’un membre de l’IRA. Au fond les silhouettes de blindés forment un mur d’acier. A Belfast une femme se penche à la porte de sa maison, cigarette à la main, observant les combats tandis que dans le porche voisin un soldat y participe, fusil épaulé. Il y a un force publicitaire dans ces compositions. Les deux ombres noires traversant un cimetière iranien, la femme palestinienne qui braque sa kalashnikov depuis les ruines d’une maison de Beyrouth, participent d’une forme de narration plus moderne. Après le bombardement de Phnom Penh par les Khmers Rouges, la photographe détourne son objectif des cadavres à ses pieds pour saisir la ville entière devenue ruine, enfer apocalyptique de braises fumantes. L’image fait se rencontrer le réel et la puissance d’un tableau classique.

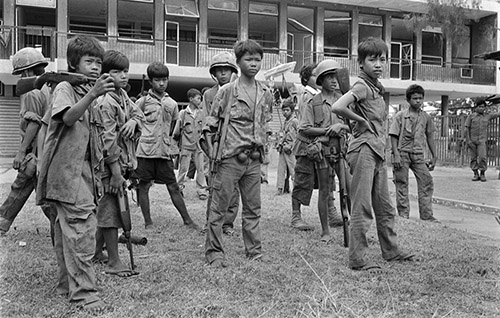

Françoise Demulder suit des enfants soldats cambodgiens aux fusils trop grands, saisit un père vietnamien pleurant son fils mort, un cliché d’une magnifique sobriété laissant s’effacer le décor pour ne montrer que l’humain nu, la vie et la mort. Susan Meiselas réalise un travail très différent au Salvador, une photo couleur qui nous plonge dans le quotidien. Des badauds regardent un tache de sang sur un coin de trottoir, les passagers d’un bus sont aligné en attendant d’être fouillés à un checkpoint : la diversité des robes, des vêtements est amplifiée par la couleur. La scène serait presque une scène de vie normale, un coin de rue, le marché, surtout en l’absence de soldats dans le cadre. Un sandiniste au cocktail molotov devient une icône avec son béret et son bouc à la Che Guevara. Si ces années sont celles des luttes politiques et de leur espoir émancipateur qui passionne la jeunesse occidentale, le romantisme révolutionnaire se dissipe devant la réalité, la famille cherchant dans les décombres de sa maison quelque chose à sauver. Les empreintes de mains à la peinture blanche sur la porte rouge d’un chef paysan ne sont pas un logo pour t-shirt d’étudiant, mais la glaçante signature des escadrons de la mort.

Anja Niedringhaus photographie des forces qui s’opposent, deux jeunes filles de Ramallah se hâtent de rentrer de l’école tandis qu’au fond grossit la masse d’hommes menaçants d’une manifestation. Des soldats errent perdus dans un Irak pays vide, muet, incompréhensible. D’autres soldats cherchent leur chemin au bord d’une route; pendant ce temps un enfant afghan ne lâche pas sa mitraillette jouet même pour faire de la balançoire. Un soldat canadien écarte une poule de son chemin d’un coup de pied, une silhouette aussi noire que son ombre de plumes hirsutes s’envole. Le danger est dans ce rien, dans ce silence, presque de l’ennui, où la mort frappe sans prévenir. Cela sera juste quelques secondes plus tard.

Sylvain Silleran

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat général :

Sylvie Zaidman, historienne, conservatrice générale, directrice du musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin

Commissariat scientifique :

Felicity Korn, conseillère auprès du Directeur Général du Kunstpalast à Düsseldorf en Allemagne

Anne-Marie Beckmann, directrice de la Deutsche Börse Photography Foundation à Francfort en Allemagne

Exposition co-organisée avec le Kunstpalast de Dü̈sseldorf

Avec cette nouvelle exposition, le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc– musée Jean Moulin continue d’explorer l’histoire en présentant les oeuvres de huit femmes photographes reconnues qui ont couvert 75 ans de conflits internationaux entre 1936 et 2011 : Lee Miller (1907-1977), Gerda Taro (1910-1937), Catherine Leroy (1944-2006), Christine Spengler (née en 1945), Françoise Demulder (1947-2008), Susan Meiselas (née en 1948), Carolyn Cole (née en 1961) et Anja Niedringhaus (1965-2014). À l’aide d’une centaine de documents, plus de 80 photographies, ainsi qu’une douzaine de journaux et de magazines originaux, l’exposition met en évidence l’implication des femmes dans tous les conflits, qu’elles soient combattantes, victimes ou témoins.

# Un regard différent ?

Si la photographie de guerre est une profession dominée par les hommes, de nombreuses femmes photographes ont cependant travaillé dans les zones de guerre. Elles ont documenté les crises mondiales et ont joué un rôle décisif dans la formation de l’image de la guerre. Dans les territoires de conê it, contrairement aux hommes, ces femmes ont souvent eu accès aux familles, dont elles ont réalisé des portraits particulièrement émouvants. Elles ont également été actives sur le front et pris des photos de victimes de guerre qui n’épargnent pas l’observateur. En mettant en lumière les clichés et parcours de ces huit femmes photographes de guerre, l’exposition confronte le visiteur à un regard partagé sur la violence de la guerre. Elle questionne la notion de genre, interroge la spécificité du regard féminin sur la guerre, bouscule certains stéréotypes, montre que les femmes sont tout autant passeuses d’images que témoins de l’atroce. Sur les fronts depuis près d’un siècle, elles prennent des images sans cacher l’horreur des événements. Certaines y laissent la vie.

Des questions clé

L’exposition aborde une problématique partagée par les correspondants de guerre : comment témoigner de la sauvagerie de la guerre ? Faut-il passer par une vision crue ou par une euphémisation formelle ? Ces photographes, dont les oeuvres vont des conflits européens des années 1930 et 1940 aux guerres internationales les plus récentes, font appel à une grande variété stylistique et narrative. Leurs approches alternent entre le maintien d’une distance objective, le constat et l’implication personnelle. Parmi les photographies, on trouve des aperçus intimes de la vie quotidienne pendant la guerre autant que des témoignages d’atrocités ou des références à l’absurdité de la guerre et à ses conséquences. Christine Spengler ne montre pas les corps calcinés mais les ruines de Phnom Penh, qui touchent le spectateur sans expliciter la cruauté de la scène. Les cadavres photographiés par Gerda Taro ou par Carolyn Cole à plus de 70 années de distance dérangent tout autant. L’approche de la première est frontale alors que la seconde donne un effet esthétique et calme à sa prise de vue. Catherine Leroy choisit la proximité immédiate avec son sujet et ses images interpellent.

L’image et sa diffusion

Enfin, dernier point sur lequel cette exposition interpelle : le recadrage de la photographie et sa mise en scène pour l’adapter aux besoins de la presse. Les photographies présentées sont autant d’images fixes, cadrées, potentiellement construites par un regard ou par une diffusion médiatique subjective. C’est une question qui nous renvoie à nos propres outils d’analyse de l’actualité. Chacune des photographes présentées dans l’exposition témoigne avec son style particulier des souffrances engendrées par les guerres. Leur production doit cependant tenir compte des réalités économiques. Employées par des agences ou des titres de presse, elles doivent fournir des images « publiables », obéissant aux critères en vigueur au moment où elles réalisent les clichés. Il s’en est fallu de peu que l’image emblématique du quartier de Beyrouth prise par Françoise Demulder ne soit pas retenue par son agence, car les intentions des photographes ne sont pas forcément celles que souhaitent promouvoir les médias. Cela ne les empêche pourtant pas de choisir leurs sujets et de proposer des images très personnelles. Ces photographes souhaitent, les unes comme les autres, contribuer à faire apparaître publiquement ce qui se passe réellement sur le champ de bataille et à l’arrière du front. L’exposition permet de comprendre la façon dont ces images prises sur le vif sont traitées par la presse.

# La photographie : un outil pour décrypter l’histoire

Les images de ces femmes photographes de guerre mettent le spectateur face au destin des individus et face à l’histoire. Le visiteur comprend la spécificité de chacun des conflits couverts, et pourtant une certaine vue d’ensemble se dégage. On voit peu à peu émerger une professionnalisation des conflits, un armement toujours plus technologique des armées occidentales en réponse à une menace toujours plus complexe à appréhender. Le rapport entre les belligérants ne paraît jamais symétrique dans ces photographies : les conflits opposent armées officielles traditionnelles et combattants peu équipés. Gerda Taro représente l’armée républicaine populaire espagnole, parfois sans arme, Lee Miller montre à peine les soldats allemands en déroute lors de la Seconde Guerre mondiale. L’impression de déséquilibre s’accentue face aux images brutales de Catherine Leroy mettant en scène la disproportion entre les combattants du Vietcong et les Marines américains. Susan Meiselas photographie les guérilleros rebelles au Nicaragua. Mais ce sont sans doute les images d’Anja Niedringhaus qui mettent en évidence l’inconsistance du surarmement des soldats américains et canadiens face à un ennemi insaisissable en Irak (2004) ou en Afghanistan (2011). Ces photographies parlent de conflits proches et lointains, dont certains semblent ne plus finir. Elles repositionnent la Seconde Guerre mondiale dans le contexte plus large des guerres du XXe et du XXIe siècle et montrent l’ancrage profond des affrontements qui secouent la planète. La valeur de ces images va bien au-delà de leur qualité informative puisqu’elles nous apprennent aussi comment l’oeil de ces femmes photographes de guerre s’est aiguisé au fil du temps, en composant avec leur qualité de femme, leur perception des opérations et la sensibilité du public. Leurs regards enrichissent le récit que porte le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin sur les conflits contemporains et donne de nouvelles clés à ses visiteurs pour comprendre “le bruit et la fureur” du monde

HUIT FEMMES, HUIT PARCOURS

Lee Miller (1907-1977)

Lee Miller, américaine née en 1907, commence sa carrière en tant que modèle. Elle commence son apprentissage de photographe avec Man Ray à Paris à la fin des années 1930, puis ouvre son propre studio avant de se perfectionner à New York. Embauchée par Vogue, elle devient correspondante de guerre accréditée auprès de l’armée américaine en 1942 et couvre la libération en Europe et la découverte des camps de concentration.

Gerda Taro (1910-1937)

Gerda Taro est une photographe née en Allemagne en 1910, émigrée à Paris en 1933. Elle travaille avec Robert Capa et devient photographe. Elle part couvrir la guerre civile espagnole en 1936 avec Capa et Seymour pour la presse communiste française. Blessée à mort à Brunete en juillet 1937, elle est probablement la première femme photographe de guerre tuée sur le front.

Catherine Leroy (1944-2006)

Née à Paris, Catherine Leroy est accréditée photographe de presse en 1966 et couvre la guerre du Vietnam jusqu’en 1969 ; elle est brièvement prisonnière du Vietcong en 1968. Elle photographie aussi le conêit du Liban. Catherine Leroy est la première femme à recevoir la médaille d’or Robert Capa en 1976.

Christine Spengler (née en 1945)

Après des études de langues, Christine Spengler part au Tchad où elle devient photographe de guerre. Elle couvre de multiples conflits, en Europe (celui d’Irlande du nord en 1972), en Asie au Vietnam et au Cambodge, en Afrique (au Sahara occidental), au Proche-Orient, en Afghanistan, en Irak. Elle a travaillé pour Corbis Sygma, Sipa press et l’Associated-Press.

Françoise Demulder (1947-2008)

Françoise Demulder étudie la philosophie avant de se rendre au Vietnam photographier la guerre. Elle travaille pour l’agence Gamma. Elle se rend ensuite au Cambodge, en Angola, au Liban, en Irak. En 1977, elle est la première femme photographe à recevoir le World press Award.

Susan Meiselas (née en 1948)

Susan Meiselas est américaine, diplômée en arts visuels. Elle a produit plusieurs séries sur les femmes aux États-Unis avant de rejoindre l’agence Magnum. Elle a couvert des zones de conêit en Amérique du sud (Nicaragua, El Salvador) et a été récompensée par la médaille d’or Robert Capa en 1979.

Carolyn Cole (née en 1961)

Carolyn Cole a fait des études de photojournalisme aux États-Unis. Après avoir été photographe pour plusieurs journaux, elle rejoint l’équipe du Los Angeles Times en 1994. Elle est reporter de guerre au Kosovo, puis photographie les guerres en Afghanistan, en Irak. Elle a reçu le prix Pulitzer pour son reportage au Libéria.

Anja Niedringhaus (1965-2014)

Anja Niedringhaus est allemande et a étudié la philosophie et le journalisme. En 1990, elle est la première femme à être engagée par l’European Pressphoto Agency. En 2002, elle travaille pour l’Associated-Press. Elle se rend en Yougoslavie, en Irak, au Proche-Orient et en Libye. Elle est tuée lors de combats en Afghanistan en 2014.