🔊 “Picasso – Rodin” au Musée national Picasso-Paris et au Musée Rodin, Paris, jusqu’au 2 janvier 2022 (prolongée jusqu’au 6 mars 2022)

“Picasso – Rodin“

au Musée national Picasso-Paris et au Musée Rodin, Paris

jusqu’au 2 janvier 2022 (prolongée jusqu’au 6 mars 2022)

Musée Rodin

Musée Picasso Paris

PODCAST – Interview de Véronique Mattiussi, Cheffe du service de la recherche et responsable scientifique du fonds historique – Musée Rodin, et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 10 juin 2021, durée 16’00.© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Catherine Chevillot, Conservateur général du patrimoine Directrice du Musée Rodin

Virginie Perdrisot-Cassan, Conservateur du patrimoine, responsable des sculptures, des céramiques et du mobilier Giacometti, Musée national Picasso-Paris

Véronique Mattiussi, Cheffe du service de la recherche et responsable scientifique du fonds historique, Musée Rodin

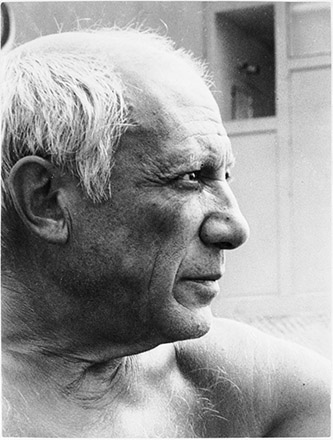

Pour la première fois, le Musée Rodin et le Musée national Picasso-Paris s’unissent afin de présenter l’exposition-événement « Picasso-Rodin ».

Ce partenariat exceptionnel entre deux grands musées monographiques offre un regard inédit sur ces artistes de génie qui ont ouvert la voie à la modernité dans l’art. Leurs chefs-d’oeuvre sont présentés simultanément au sein des deux monuments historiques qui abritent ces musées nationaux.

L’exposition invite à une relecture croisée des oeuvres de Rodin (1840-1917) et Picasso (1881-1973), ces deux grands artistes ayant durablement bouleversé les pratiques artistiques de leur temps pour les générations à venir. Il ne s’agit pas de montrer ce que Picasso a emprunté à Rodin, mais plutôt d’examiner les convergences signifiantes qui apparaissent entre l’oeuvre de Rodin et plusieurs périodes de la production de Picasso.

Cette relecture croisée de leurs oeuvres se décline en différents chapitres sur les deux lieux, au Musée Rodin d’une part à travers la crise de la représentation du début du XXe siècle, et au Musée Picasso d’autre part dans les processus créatifs mis en oeuvre par les deux artistes. À des époques et dans des contextes différents, Rodin et Picasso participent à une articulation décisive de l’histoire et sans doute est-ce là une des clés de leurs similitudes. À leur façon, ils inventent un nouveau mode de représentation, expressionniste chez Rodin, cubiste chez Picasso.

Pour Rodin, comme pour Picasso, l’atelier est un espace privilégié d’expérimentation sur les formes et les matériaux. Travail en série, fragmentation, assemblage, détournement sont autant d’approches singulières et novatrices. Le travail de l’artiste en perpétuel mouvement, explore un motif en constante métamorphose.

À travers un dialogue systématique, cette exposition riche de plus de 500 oeuvres, peintures, sculptures, céramiques, dessins, documents d’archives, photographies invite le visiteur à une relecture inédite de leur parcours artistique foisonnant et innovant.

Pour accompagner l’exposition, un catalogue est disponible aux éditions Gallimard.

Parcours de l’exposition au Musée Rodin

Le devant de la scène, avec sa grande rétrospective au pavillon de l’Alma. Il est alors une référence pour le jeune Pablo Picasso qui vient d’arriver à Paris et dont les premières sculptures sont « rodiniennes ». Mais surtout, les deux artistes sont confrontés à de grands bouleversements mondiaux. Il s’agit pour eux d’inventer dans l’art une nouvelle cohérence visuelle, un nouveau mode de représentation de leur « monde contemporain » si fluctuant.

Le rapport à la nature

Vaste domaine d’étude et de plénitude, la nature sous toutes ses formes, constitue un dénominateur commun à Rodin et Picasso. Les deux artistes y prélèvent des fragments d’éléments naturels. Branches, galets ou coquillages sont les spécimens choisis et susceptibles de donner forme à leurs rêves. Leur démarche est intuitive et pour eux la nature se fait matière, palette ou argile. Elle stimule leur sens de l’observation, attise leur curiosité et intègre rapidement leur processus créatif. Les empreintes et moulages de feuilles de platane conservent la mémoire d’une beauté éphémère et à l’exécution parfaite. Qu’elle soit élue au rang de culte ou détournée de son sens premier, la nature est pour les deux artistes, propice aux découvertes, favorable à l’émerveillement et source de renouvellement.

Un nouveau rapport au réel

Rodin remet en cause le naturalisme et la notion d’imitation, inventant à partir des années 1880 un langage expressionniste qui fait largement débat, voire polémique. Picasso rompt avec les codes de la représentation et cherche une manière de rendre compte de la vie en respectant les deux dimensions de la toile. Dans leurs univers respectifs, ils contribuent à dépasser les acquis considérés comme immuables, et trouvent des formes nouvelles adaptées au monde nouveau qui émerge. Pourtant, l’un et l’autre restent toujours attachés à la représentation : il leur faut faire tenir ensemble les fragments d’un monde qui semble voler en éclats, rendre compte d’un nouvel univers que, « voyants », ils sentent sourdre et que les anciens modes de représentation sont impuissants à exprimer.

Détour par le primitif

Archaïque, primitif ou premier : Rodin comme Picasso interrogent ce qu’il est convenu de nommer l’art des origines. Formés à la culture gréco-romaine, ils remontent le temps pour explorer l’antique, précèdent le classique, l’art de la Grèce archaïque et de l’Égypte, auxquels s’ajoutent pour Rodin l’art de l’Asie, pour Picasso l’art ibérique et africain. Dans un même rejet des académismes, ils abolissent la notion de temps, reliant le passé et sa cohorte d’artistes à leur propre création. Vers 1900, ils s’orientent sur cette voie comme, parmi tant d’autres, Maillol, Bourdelle, Matisse, Derain… Ces modèles sont pour eux comme des leviers pour briser les conventions et découvrir de nouvelles formes.

La Porte de l’Enfer — Guernica

La Porte de l’Enfer et Guernica sont deux oeuvres hors normes, par leur taille (6,35 mètres de haut, 7,76 mètres de long) comme par leur portée. Dans l’enfer de Rodin comme dans le bombardement de la ville de Guernica de Picasso, terreur et cruauté habitent la vision. Certaines sources leurs sont communes. Le vocabulaire est charnel : on y voit des corps pris dans les flammes, des visages aux expressions d’épouvante, des figures qui chancèlent, des étreintes lugubres. Le thème commun des femmes pleurant forme un leitmotiv. La Porte de l’Enfer et Guernica sont chacune présentée pour la première fois à l’occasion d’une exposition internationale en 1900 et 1937. Dans les deux cas, la genèse en parait suffisamment singulière à leurs contemporains pour les photographier à divers stades de création ou en faire des films. Elles sont devenues deux monuments, deux visions de la destinée humaine.

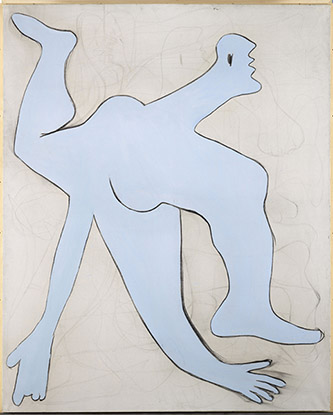

Corps et mouvement

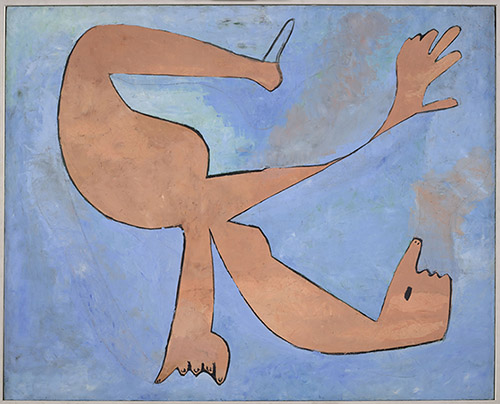

Pour donner à voir le corps, sa vie, son énergie, Picasso et Rodin usent de tous les médiums et de toutes les techniques, dans une succession de recherches et de solutions plastiques. Le corps, au repos ou en tension, est traité sous des angles de vues inattendus, parfois difficiles à comprendre, prétextes à des métaphores comme celle de la femme-vase. Chaque représentation est un moyen d’appréhender l’espace autrement et librement. De savants déséquilibres suggèrent le mouvement, créent la dynamique, projettent les figures en apesanteur et soufflent une énergie réelle, propre à chacun mais qui résonne d’échos profonds. L’inventivité des recherches souligne l’élan et donne parfois lieu à des assemblages surprenants dans lesquels les sculptures suspendues défient les lois de la gravité.

Éros et métamorphose des corps

Une irrésistible odor di femina accompagne le parcours des deux créateurs. Idole ou fétiche, la figure féminine déploie progressivement les pulsions dans l’expression du désir et jusqu’à l’extase la moins convenue. Le pouvoir magnétique des représentations du corps féminin en général et de l’étreinte en particulier habitent les deux artistes avec obsession. Les rapprochements les plus audacieux qu’ils opèrent par leurs figures qui se convulsent, se renversent, s’entremêlent ou se heurtent répondent autant à une recherche formelle qu’à un désir physique. La femme inspire à Rodin un éloge du désir ou une exploration de la jubilation et se manifeste chez Picasso, par un geste de plus en plus rageur, une lecture le plus souvent érotisée du monde et une représentation toujours plus exacerbée de la sexualité.

Parcours de l’exposition au Musée national Picasso-Paris

L’exposition « Rodin » au pavillon de l’Alma

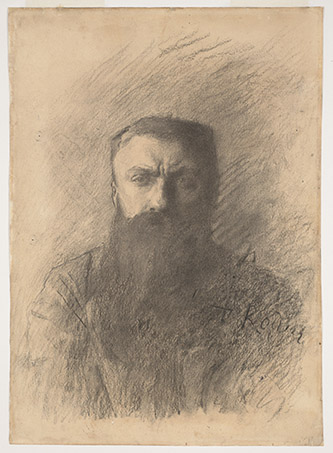

En marge de l’Exposition universelle de 1900, Auguste Rodin organise sa première rétrospective au pavillon de l’Alma. Construit pour l’occasion à quelques mètres des bâtiments officiels, ce lieu abrite une incroyable concentration de sculptures. Tel un chef d’orchestre, l’artiste a lui-même mis en scène ses oeuvres : certaines sont installées sur des colonnes de plâtre, d’autres répondent aux tableaux, photographies et dessins disposés à touche-touche. La même année, Pablo Picasso arrive à Paris et visite très certainement cette audacieuse manifestation. Sur un dessin, il réalise le portrait du sculpteur accompagné de deux figures ressemblant à des phoques. Celles-ci renvoient explicitement à la caricature du Balzac de Rodin, Un pas en avant, sculptée par Hans Lerche.

La période rodinienne de Picasso

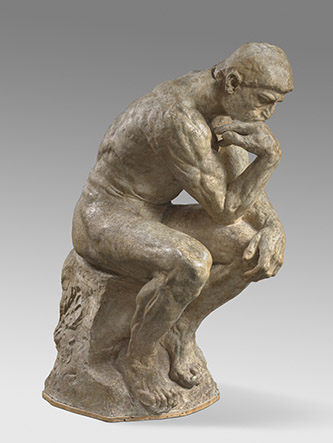

Au tournant du siècle, l’influence d’Auguste Rodin sur la nouvelle génération d’artistes est incontestable. La production des premières années parisiennes de Pablo Picasso permet l’émergence de formes puissamment modelées et de postures privilégiant l’émotion. Elle révèle des rapprochements formels avec l’oeuvre de son aîné, au point que l’historien de l’art Werner Spies qualifie cette période de « rodinienne ». Signe de cette reconnaissance, Picasso découpe une reproduction du Penseur dans un journal et l’accroche au mur de son atelier de Barcelone. Sa première sculpture connue, Femme assise (1902), modelée dans la terre, rappelle les femmes accroupies de Rodin, tandis que l’expressionnisme irradie de nombreux dessins et sculptures marqués par la douleur et la déformation physique.

L’atelier comme laboratoire de formes

Pour Auguste Rodin, comme pour Pablo Picasso, l’atelier est un espace privilégié d’expérimentation, de détournement des formes et des matériaux. Ces deux artistes agissent en alchimistes, métamorphosant les sujets et matières en outils de création. À travers une approche novatrice du fragment devenu oeuvre d’art, ils font du corps humain, qu’ils déconstruisent et recomposent, un motif plastique par excellence, se prêtant aux assemblages et variations architectoniques. Aux squelettes issus de la collection personnelle de Rodin et aux abattis, pièces miniatures d’une anatomie virtuelle façonnées par le sculpteur, répondent les séries graphiques de Picasso, Anatomies ou Crucifixions. Les papiers découpés constituent un autre volet de l’oeuvre fragmentaire, dont la fragilité et la poésie composent un nouveau vocabulaire.

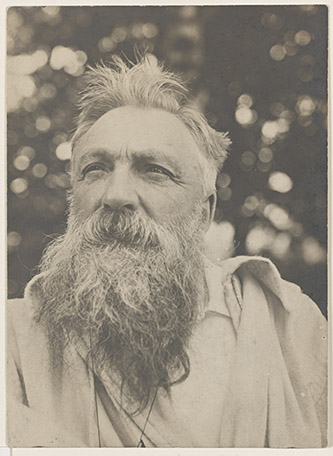

Rodin à Meudon

En 1895, Auguste Rodin achète le domaine de Meudon qu’il agrandit et embellit pour y installer son atelier. Les antiques de sa collection côtoient ses œuvres disséminées dans les allées, jardins et dépendances. Entre refuge et temple de la création, le lieu est élevé au rang de mythe jusqu’à symboliser l’identité de l’artiste. Il est un catalyseur de créativité propice à la fusion de l’art et de la nature. Dans ce laboratoire où règnent lumière, blancheur et transparence, la terre et le plâtre deviennent des matériaux privilégiés. Grâce aux assemblages, moulages et empreintes, une esthétique de l’apparition naît, comme en témoignent La Cariatide tombée portant sa pierre ou Torse de la Centauresse et étude pour Iris. Rodin passe une grande partie de son existence au sein de cet écrin de verdure et y sera enterré.

Picasso au Boisgeloup

À « l’armée de plâtres » évoquée par le poète Rainer Maria Rilke dans une lettre à son épouse pour désigner les statues d’Auguste Rodin à Meudon répond « le peuple de sculptures », dont Brassaï parle à propos des créations de Pablo Picasso dans l’atelier de Boisgeloup. Désireux d’un espace suffisamment à l’écart de la capitale, l’artiste acquiert ce domaine normand situé près de Gisors, en juin 1930, et s’y établit jusqu’en 1936. Au cours de cette parenthèse enchantée, Picasso privilégie à son tour le plâtre pour modeler ses Bustes et Têtes de femme. Il développe un langage proche de celui de Rodin, où la blancheur et la lumière sont essentielles. Dans ce lieu d’expérimentation protéiforme, l’artiste célèbre la nature, dont les formes et matériaux viennent nourrir ses oeuvres.

Empreinte, inachèvement et non finito

« Terminer une oeuvre ? […] Quelle bêtise ! Terminer veut dire en finir avec un objet, le tuer, lui enlever son âme. » (Picasso, cité par Jaime Sabartés dans Picasso : portraits et souvenirs, 1946.) Pour Pablo Picasso, aussi bien que pour Auguste Rodin, « l’âme » d’une oeuvre est portée par la puissance expressive de la matière, exaltée grâce à la technique de l’empreinte qui met à nu les aspérités de la surface, la trace des outils et les accidents de création. Héritiers du non finito de Michel-Ange, les deux artistes tirent parti des potentialités plastiques des matériaux pour jouer sur les contrastes entre les blocs laissés bruts et les modelés lisses, comme dans Adam et Ève de Rodin et Buste de femme de Picasso.

La série comme forme

« On ne peut vraiment suivre l’acte créateur qu’à travers la série de toutes les variations. » (Picasso, cité par Brassaï dans Conversations avec Picasso, 1964.) Chez Auguste Rodin et Pablo Picasso, le travail en série place la question de la genèse de l’oeuvre au cœur du processus créatif. Pourtant, les visées sont différentes. Dans la série des bustes de Clemenceau ou les dessins de Nus de dos de Rodin, l’artiste traite d’un même sujet à plusieurs reprises afin de capter la forme juste dans une quête insatiable de vérité. C’est moins la ressemblance physique que la saisie de l’âme qui lui importe. Travaillant également en série, Picasso décline à l’envi la composition des Femmes d’Alger, d’après Eugène Delacroix, pour mieux en percevoir l’essence. L’art de la série devient le vecteur privilégié d’une pensée en perpétuel mouvement, explorant les possibilités d’un motif en constante métamorphose.

Balzac

Aux yeux de Pablo Picasso et Auguste Rodin, Honoré de Balzac incarne la figure du génie en quête d’une insaisissable perfection. Fascinés par l’homme et la force de ses écrits, l’un et l’autre se sont essayés à le portraiturer et à illustrer ses oeuvres. À la suite d’un travail méticuleux de préparation semblable à celui de l’écrivain et dont témoignent de nombreuses études, Rodin livre dans son Monument à Balzac, conspué lors de sa réception, une évocation éloquente de la force créatrice de l’esprit visionnaire du romancier. Picasso, ayant très probablement vu l’oeuvre de son aîné, se saisit à sa suite de cette figure majeure de la littérature en illustrant plusieurs romans de La omédie humaine avec des dessins et lithographies. Le Chef-d’oeuvre inconnu et Le Père Goriot sont deux exemples.

La pratique de la collection

Bien qu’elle diffère dans la méthode, la pratique de la collection tisse, pour Pablo Picasso et Auguste Rodin, des liens étroits avec la création. Tandis que Rodin achète de manière pléthorique et systématique, Picasso aime s’entourer d’oeuvres glanées au gré des amitiés artistiques et opportunités marchandes. Les collections mélangent antiques, arts extra-occidentaux, peintures, arts graphiques et curiosités. Elles constituent un véritable musée imaginaire, sans frontières entre art du passé et production contemporaine. Est évoqué ici l’esprit de la « vitrine-musée » de l’appartement des Grands-Augustins, photographiée par Brassaï, dans laquelle Picasso mêlait ses oeuvres à sa collection personnelle.

Biomorphisme

La tendance au biomorphisme – des oeuvres non figuratives dont les formes sont inspirées de la vie – est forte dans les oeuvres de Pablo Picasso et d’Auguste Rodin, la nature étant une source d’inspiration majeure. Plus encore, le processus de génération propre au vivant constitue le modèle à suivre dans l’acte de création. En véritable démiurge, Rodin donne ainsi naissance à des êtres animés et puissants, à l’image d’Iris ou de La Méditation intérieure, vibrantes d’énergie. La Nageuse illustre le langage qu’adopte Picasso : la ligne courbe irrégulière et la métamorphose de son corps en mouvement, exaltations de la nature créatrice, sont reines. Cette déférence envers la vitalité de la nature, à l’origine d’une puissance expressive sans égale, met en exergue le génie des deux artistes.

Assemblage(s)

L’association d’éléments préexistants – objets, matériaux ou sculptures – est au centre de la pratique artistique de Pablo Picasso et Auguste Rodin. Issu de collectes et d’agencements inattendus, l’assemblage témoigne d’un intense travail d’atelier au cours duquel les deux artistes puisent dans leurs collections et répertoires respectifs. Avec une démarche artisanale assumée, ils s’émancipent de toutes les conventions artistiques et renouvellent la création grâce à d’audacieuses méthodes combinatoires qui métamorphosent les formes. Qu’il s’agisse d’assemblages composites réalisés à partir d’éléments récupérés, de collages ou de constructions, les œuvres individuelles se déclinent en multiples, telles les variations de Rodin, à partir de la figure de Polyphème, ou le Pierrot assis de Picasso, dont le visage reprend un masque sculpté par l’artiste en tôle pliée et peinte.

Le rapport à l’espace

Pour Auguste Rodin comme pour Pablo Picasso, l’espace est une dimension plastique de l’oeuvre. En ce sens, le rapport que ces deux artistes instaurent entre la sculpture et son environnement est novateur. Outrepassant les codes du monument public, ils proposent de puissants hommages qui s’exposent aux refus et scandales : c’est notamment le cas des deux Monument à Balzac et Monument à Apollinaire. L’Homme au mouton de Picasso, inauguré à Vallauris en 1950, répond à la force mythique du Saint Jean-Baptiste de Rodin, dont la posture fend l’espace. Cette attitude visionnaire se retrouve dans le traitement des socles, envisagés dans l’un et l’autre cas comme de véritables prolongements des oeuvres. Voulant traduire le mouvement dans l’espace, les deux artistes anticipent les effets optiques de l’art cinétique et parviennent à animer leurs sculptures : Rodin grâce à la démultiplication dans Les Ombres, Picasso grâce à la combinaison des points de vue dans ses sculptures.