🔊 “L’Atelier de la nature, 1860-1910” au musée des impressionnismes, Giverny, du 12 septembre 2020 au 3 janvier 2021

“L’Atelier de la nature, 1860-1910” Invitation à la Collection Terra

au musée des impressionnismes, Giverny

du 12 septembre 2020 au 3 janvier 2021

PODCAST – Interview de Katherine Bourguignon, conservateur à la Terra Foundation for American Art et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, au Kremlin-Bicêtre, le 11 septembre 2020, durée 10’14, © FranceFineArt.

© Anne-Frédérique Fer, voyage et présentation presse, le 11 septembre 2020.

Extrait du communiqué de presse :

Commissariat :

Katherine Bourguignon, conservateur à la Terra Foundation for American Art

Le musée des impressionnismes Giverny invite à l’automne 2020 la Terra Foundation for American Art à présenter une sélection de paysages des XIXe et XXe siècles issus de cette collection en provenance des États-Unis. Organisée du 12 septembre 2020 au 3 janvier 2021, l’exposition L’Atelier de la nature, 1860-1910. Invitation à la Collection Terra propose ainsi aux visiteurs de mieux appréhender l’évolution de l’art du paysage chez les artistes américains. Elle bénéficie d’importants prêts du musée d’Orsay, de la Bibliothèque nationale de France et de la Société de Géographie.

Dans une lettre ouverte écrite en 1855, le peintre paysagiste Asher B. Durand déconseille aux élèves d’étudier dans les ateliers renommés et les enjoint plutôt à travailler en plein air et à se confronter à « l’atelier de la nature ». De nombreux jeunes artistes suivent ses recommandations. Ils remplissent leurs carnets de croquis de paysages extrêmement détaillés et se concentrent sur la singularité de chaque pierre, plante, arbre ou nuage. L’observation directe de la nature leur permet d’accéder à une forme d’authenticité lorsqu’ils retournent peindre dans leurs ateliers. Plus tard, les artistes américains vont rejeter l’imitation servile de la nature et se tourner vers des créations reposant sur l’émotion et l’expressivité. Selon James Abbott McNeill Whistler, seul un artiste peut transformer les éléments de la nature en un chef d’oeuvre. Pour lui, l’imagination supplante l’imitation. À partir des années 1880, les artistes américains peignant à Barbizon et à Giverny abordent la nature à travers le regard des naturalistes et des impressionnistes. Ils délaissent les grands panoramas pour des scènes ordinaires, certes moins spectaculaires mais qu’ils dépeignent avec un style novateur. Le travail en plein air les incite à appliquer la couleur en larges touches afin de capturer les effets changeants d’ombre et de lumière. De retour aux États-Unis au tournant du siècle, ces artistes continuent d’employer les méthodes et les tonalités impressionnistes tout en expérimentant avec des nouvelles techniques plus modernes.

Cette évolution se retrouve dans les cinq sections de l’exposition qui proposent des temps forts selon un déroulé chronologique. Ainsi, les liens entre photographie et peinture de paysage dans les années 1870 constituent le premier thème abordé, suivi de la réinvention radicale du paysage par Whistler et des paysages aux ambiances poétiques des années 1880. L’exposition s’achève avec l’impressionnisme coloré de Giverny, et les diverses interprétations de la nature par des artistes urbains du XXe siècle.

De 1860 à 1910, la représentation du paysage chez les artistes américains évolue sans cesse, passant de la description méticuleuse à l’expression subjective, des panoramas aux scènes intimes. L’exposition permet d’évoquer trois idées plus larges : l’influence artistique ; l’identité nationale ; et le rapport de l’homme à la nature. Si la plupart des paysages de l’exposition montrent un peuple en harmonie avec la nature, d’autres apparaissent comme une mise en garde sur l’éventualité de sa perte et sur l’impact de l’implantation des populations, du tourisme et de l’urbanisation.

Le parcours de l’exposition

1. Du fleuve Hudson à Yellowstone

L’exposition s’ouvre avec la représentation des grands espaces américains, où des montagnes lointaines dominent des étendues d’eau calmes nimbées de lumière. Bien que de dimensions parfois modestes, les toiles capturent avec succès les grandes distances et les vastes espaces, caractéristiques des États-Unis. Certains artistes tels qu’Alfred Thompson Bricher et Sanford Robinson Gifford contrebalancent la grandeur du paysage par des scènes à échelle humaine, dans lesquelles l’homme semble être en harmonie avec son environnement. Worthington Whittredge adopte une stratégie similaire dans sa représentation d’Amérindiens installés le long d’une rivière du Colorado. Cette scène ne fait aucune allusion au déplacement violent des tribus amérindiennes par les colons américains s’installant dans l’Ouest au même moment.

Entre 1860 et 1880, de nombreuses campagnes d’exploration de l’Ouest américain voient le jour ayant pour but d’étudier et de documenter le territoire. Les photographes s’imposent alors comme des acteurs incontournables de ces campagnes et de leur promotion. Timothy O’Sullivan, John K. Hillers ou William Henry Jackson réalisent des milliers de photographies, dont la diffusion permet de faire découvrir ces paysages spectaculaires aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Ces images transcendent leur rôle documentaire pour investir des fonctions idéologiques et promotionnelles mais également artistiques, voire écologiques. En 1872, convaincu par la nécessité de préserver la nature, le Congrès vote la création d’un premier parc national, Yellowstone Park.

2. Les paysages esthétiques de Whistler

Peintre américain expatrié en Europe, James Abbott McNeill Whistler est l’un des artistes majeurs de cette exposition. Il invente une nouvelle vision du paysage, en affirmant que l’artiste a besoin d’améliorer la nature en la peignant – puisque « la nature a très rarement raison. » L’artiste doit recomposer le paysage, plutôt que le copier. Ses oeuvres, inspirées de l’art japonais et du « mouvement esthétique » anglais allient surfaces décoratives et harmonies subtiles de tons. Bien qu’aujourd’hui majoritairement connu pour son oeuvre peint, Whistler est un graveur hors pair. Son traitement des espaces vides, la grande liberté de ses traits et l’accent mis sur des sujets urbains introduisent dans ses estampes une intensité visuelle d’une grande subtilité. En 1879, la Fine Art Society de Londres lui commande une série de gravures de Venise qu’il édite en 1880 et 1886. Les changements effectués entre les deux séries permettent de percevoir avec acuité la façon dont il affine et développe ses sujets au cours du temps. Les estampes qu’il expose et vend en Europe et aux États-Unis sont remarquées par une nouvelle génération d’artistes qui intègre les leçons transmises par Whistler.

3. Les paysages d’émotion

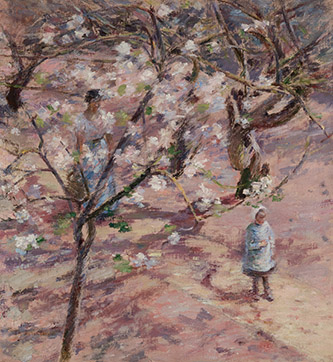

Inspirés de Whistler mais également de l’École de Barbizon, les artistes américains se détournent des panoramas époustouflants et de la touche invisible de leurs prédécesseurs pour réaliser des paysages intimes et romantiques. Ils préfèrent interpréter la nature au lieu de la représenter et cherchent à transmettre un certain état d’esprit. Dans les années 1870 et 1880, George Inness développe un style très personnel de peinture de paysage élaboré à partir de son imagination et de sa mémoire. Ses oeuvres dépassent l’observation directe et illustrent la relation entre le monde matériel et le monde spirituel. Les critiques les désignent comme des « paysages de l’esprit » ou « paysages d’émotion » et font l’éloge de la sensibilité qui s’en dégage. D’autres artistes, tels que Dennis Miller Bunker ou John Twatchman peignent des « morceaux de nature » ou des vues ordinaires en utilisant une palette de bruns chargés de bitume et de verts sombres appliqués en touches larges. Leurs paysages baignent dans une lumière douce et feutrée qui devient le vecteur de leurs émotions. De nombreux tableaux dans cette section de l’exposition sont peints en France, où les Américains adoptent et transforment les tonalités et les touches de l’École de Barbizon avant de se tourner vers l’impressionnisme.

4. L’impressionnisme à Giverny

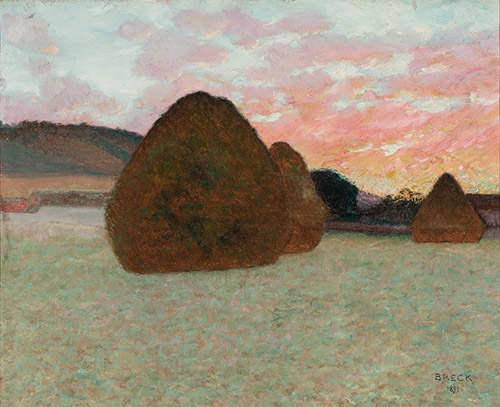

Après l’installation de Claude Monet à Giverny en 1883, et au cours des trente années suivantes, le village attire des centaines d’artistes internationaux. Ils sont séduits par la présence du maître impressionniste mais également par la perspective de travailler ensemble et de peindre en plein air dans cette colonie d’artistes proche de Paris. Les paysages réalisés par les Américains résidant à Giverny montrent une pluralité de tendances à la fois naturalistes et impressionnistes. Comme Monet, ils cherchent à capturer les effets changeants de l’ombre et de la lumière dans des compositions spontanées où la touche est rapide et les couleurs vives. Theodore Robinson et John Leslie Breck résident plusieurs années dans le village et deviennent proches de Monet, mais leurs toiles ne sont pas de simples imitations de celles du maître.

Ainsi, même lorsqu’ils adoptent les sujets de prédilection du peintre français, différentes influences affleurent dans leur touche, provenant tout à la fois de leur formation académique et des mouvements impressionniste et postimpressionniste.

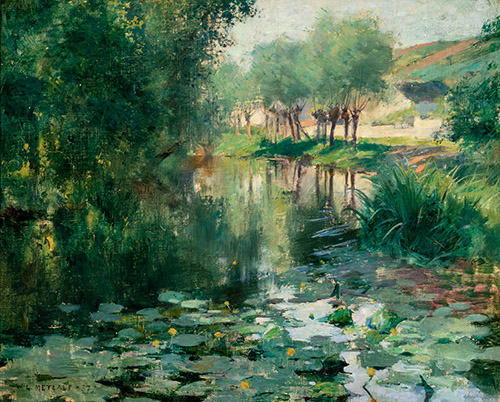

5. Une vision moderne

Adapter les techniques picturales européennes aux paysages américains constitue un défi pour les artistes revenant aux États-Unis dans les années 1890. Certains se plaignent de la différence de lumière et d’atmosphère et sont nostalgiques du temps gris, caractéristique de Londres ou de Paris. Willard Metcalf, par exemple, reste fidèle à l’impressionnisme mais éclaircit sa palette afin de représenter le soleil chaud de Cuba ou le ciel bleu de la Nouvelle-Angleterre. Son Ruisseau en juin est pétillant de couleurs vives et de touches rapides ; la toile évoque son travail à Giverny en plus lumineux. D’autres artistes tels que Childe Hassam ou Edward Simmons adaptent les techniques impressionnistes aux scènes de rues et aux parcs de Boston. Au début du XXe siècle, certains peintres, comme Rockwell Kent et George Bellows, insufflent une vision plus forte et plus personnelle à leurs interprétations de la nature, ouvrant ainsi la voie au modernisme.