🔊 “Carte blanche à Ru Xiao Fan” au Musée Guimet, Paris du 11 mars au 8 juin 2020 (prolongée jusqu’au 21 septembre 2020)

“Carte blanche à Ru Xiao Fan”

au Musée Guimet, Paris

du 11 mars au 8 juin 2020 (prolongée jusqu’au 21 septembre 2020)

Musée National des Arts Asiatiques-Guimet

Le musée national des arts asiatiques – Guimet rouvrira le 8 juillet. Les collections permanentes ainsi que la Carte blanche à Ru Xiao Fan seront de nouveaux accessibles au public dans le respect des règles sanitaires.

PODCAST – Interview de Henri-François Debailleux, critique d’art et commissaire

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 10 mars 2020, durée 12’28. © FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaires :

Sophie Makariou, Présidente du MNAAG, commissaire générale

Henri-François Debailleux, Commissaire invité

À l’occasion de cette 9e édition de Carte blanche, le musée national des arts asiatiques – Guimet a choisi l’artiste contemporain chinois Ru Xiao Fan. Peintre, sculpteur, conteur, amoureux de la vie, poète de l’humour, il a imaginé pour le MNAAG un panthéon de divinités délicates et facétieuses. 72 oeuvres sculptées en porcelaine, disposées en éventail à la manière d’un mandala, seront réunies spécialement dans la rotonde du 4e étage. Cette installation fera écho aux splendides collections de porcelaines chinoises du musée du 2e étage, qu’elles soient issues de Jingdezhen ou de Dehua. Entre permanence et différence, tradition et contemporanéité, Orient et Occident, les dualités se retrouvent aussi dans la double éducation artistique de Ru Xiao Fan.

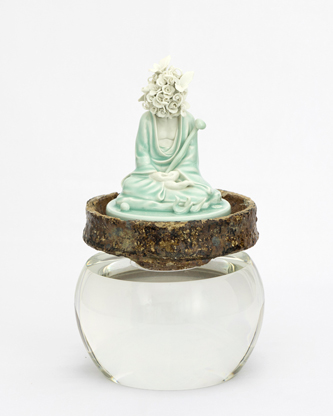

En résonance avec l’espace sacral de la rotonde, ces figures de méditation exaltent le geste millénaire des artistes de la porcelaine, mêlant biscuit sans glaçure et glaçure céladon ou blanc bleuté. L’assise de ces sculptures est composée des bols de cuisson des fours Song que l’artiste découvrait par hasard il y a dix ans sur un marché de la ville de Jingdezhen.

Les personnages à tête de fleurs sont caractéristiques de la production de l’artiste. Ils évoquent à la fois le mandala bouddhique mais aussi la tradition céramique du site de Jingdezhen. C’est en visitant le musée que l’artiste s’est rappelé qu’il avait représenté un bouddha assis sur un grand plat avec un bouquet de fleurs à la place de la tête. Il décida de reprendre en partie cette idée et de fixer sur les assiettes serties dans leur socle un moine en céramique (appelé luohan ou arhat – un disciple du Bouddha) et de disposer les pièces en éventail, forme parfaitement adaptée à l’espace circulaire. Telle une ode du cheminement, chacune des figures installées sur une boule de cristal, comme en apesanteur, semble voler sur la mer ou dans le ciel.

Ru Xiao Fan est un artiste que l’on pourrait qualifier de proustien. D’ailleurs À la recherche du temps perdu en version chinoise est son livre de chevet. Dans le développement de son oeuvre, la peinture préfigure souvent la sculpture dont les séries sont autant d’expérimentations spatiales interrogeant le rapport entre leurs différentes composantes : sculpture, socle et verre. Cocktail de formes, de couleurs, de textures et d’hybridation, ses oeuvres évoquent un art populaire où dominent le fantastique et l’esthétique mais aussi l’humour et la gaieté. Une synthèse parfaite entre l’humain et le végétal qui se retrouvent fondamentalement unis dans la pensée chinoise, sans toutefois se départir d’un sens esthétique empli de poésie.

Ru Xiao Fan est né en 1954 à Nankin (Chine). Il est diplômé des Beaux-Arts de l’École Normale Supérieure de Nankin en 1982 et de l’École nationale des Beaux-Arts de Paris en 1986. Il a été boursier de la Casa Velasquez à Madrid en 1988 et 1990. Il vit et travaille à Paris. De par sa double éducation artistique, Ru Xiao Fan passe tour à tour d’un langage pictural occidental rappelant le Pop Art, à des sculptures réalisées dans des techniques traditionnelles chinoises telles la laque et la porcelaine. Si la consommation moderne et la nature morte sont des sujets récurrents dans son oeuvre, les fleurs en sont un thème majeur depuis sa série de peintures intitulées 100 fleurs (2003), faisant référence au mouvement « Que cent fleurs s’épanouissent » (1957).