🔊 “Ulla von Brandenburg” Le milieu est bleu au Palais de Tokyo, Paris, du 21 février au 17 mai 2020 (prolongée jusqu’au 3 janvier 2021)

“Ulla von Brandenburg” Le milieu est bleu

au Palais de Tokyo, Paris

du 21 février au 17 mai 2020 (prolongée jusqu’au 3 janvier 2021)

Le Palais de Tokyo accueille à nouveau le public à partir du 15 juin 2020. Les visiteurs sont invités à découvrir l’œuvre de l’artiste Futura et à voir ou revoir, dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possible, les expositions prolongées jusqu’au 3 janvier 2021.

PODCAST – Interview de Yoann Gourmel, commissaire de l’exposition

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 20 février 2020, durée 13’27. © FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaire : Yoann Gourmel

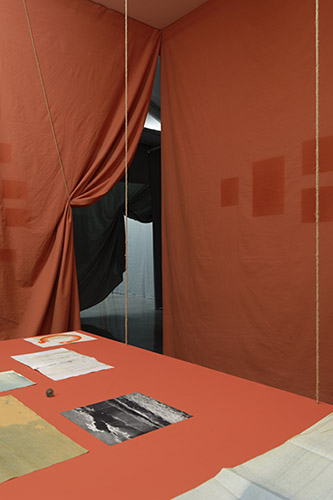

« Le tissu me permet de camoufler, de cacher, d’habiller le cube blanc du musée et par là de changer les systèmes de valeurs et les cadres de pensée. J’utilise des tissus pour créer des espaces dans lesquels on peut prétendre se trouver ailleurs, tomber pour ainsi dire dans d’autres mondes. (…) Dans un espace où sont suspendus des rideaux, la séparation entre intérieur et extérieur, ou entre différents mondes, devient floue. Et ce flou amène à se demander où l’on est. »(1)

Pour cette nouvelle exposition au Palais de Tokyo, Ulla von Brandenburg (née en 1974 à Karlsruhe, vit et travaille à Paris) a imaginé un projet total et évolutif, inspiré du théâtre, de son imaginaire et de ses conventions. Autour de la notion de rituel, entendue comme possibilité d’explorer les relations entre l’individu et le groupe, de créer ou non du commun, l’artiste invite le public à prendre part à une expérience immersive et renouvelée des thèmes, des formes et des motifs qui irriguent son oeuvre : le mouvement, la scène, la couleur, la musique, le textile…

Installations, sculptures, performances et films spécialement conçus pour l’exposition se répondent et s’enchevêtrent dans un récit ouvert, entre authenticité et artifice, monde naturel et activités humaines, intérieur et extérieur, fiction et réalité.

Comme souvent dans son travail, le public est invité à pénétrer dans les oeuvres présentées, à franchir des seuils matérialisés par de larges pans de tissus. Dès le hall d’entrée, une vaste installation de rideaux peints au centre percé d’un grand cercle, comme des dispositifs optiques inspirés par l’ouverture d’un objectif photographique, est ainsi présentée. Ce passage préparatoire, cette traversée du quatrième mur à la fois ouverte et fantasmée vers l’exposition, offre une première immersion dans la couleur, une réflexion sur la nature et la fragilité du matériau mais aussi sur sa capacité à évoquer immédiatement un univers, factice ou réel.

Ce double rapport à l’image, à la construction d’un cadre de représentation et à l’engagement du corps se poursuit dans une très grande installation textile, qui met par ailleurs à jour l’intérêt de l’artiste pour ce matériau transportable et modulable, qui circule, s’échange et se métamorphose au fil des époques et des communautés qui le produisent. Celle-ci se déploie à travers cinq environnements réalisés avec des tissus colorés provenant de pièces antérieures de l’artiste. Chacune de ces cabanes à la géométrie incertaine est dotée d’une fonction ou d’une temporalité : action, figure, rituel, nuit, habitat. Chaque samedi pendant toute la durée de l’exposition, cinq danseur.se.s construisent et déconstruisent ces espaces en manipulant à travers un certain nombre d’actions ritualisées les oeuvres-accessoires qui y sont présentées : morceaux de craie surdimensionnés, cordes, cannes à pêche, quilts, poupées jumelles des interprètes, bols, botte de foin, nasses, tissus déchirés envahissant progressivement le sol, etc. L’exposition affirme ainsi sa capacité de transformation, créant des récits sans cesse renouvelés, des combinaisons singulières.

Par des jeux de récurrences de gestes, de costumes et d’accessoires, ces performances hebdomadaires annoncent le film situé au coeur de l’exposition, tourné en pellicule couleur avec ce même groupe de comédien.ne.s / danseur.se.s. au Théâtre du Peuple de Bussang dans les Vosges. Erigé à flanc de montagne à la fin du XIXème siècle, ce théâtre populaire et humaniste, dont la devise inscrite sur le fronton annonce : « Par l’art pour l’humanité » possède entre autres particularités d’avoir un fond de scène s’ouvrant sur la forêt, afin, selon son créateur, « d’assainir l’art par la nature ». En investissant ce lieu chargé historiquement et symboliquement d’un « idéal tout à la fois humaniste et artistique [qui] consistait à créer dans les montagnes vosgiennes une fête théâtrale destinée à l’ensemble du peuple, dans toutes ses composantes sociales »(2), Ulla von Brandenburg imagine un conte comme un rite de passage, une ethnologie fantasmagorique. Il s’agit en effet pour l’artiste de filmer une « micro-société, comme s’il s’agissait de la dernière de son espèce, de témoigner de son fonctionnement, de ses valeurs mais aussi de sa capacité à changer et à s’ouvrir sur l’extérieur. » Elle actualise par ailleurs une pensée du populaire, du commun, de la communauté, cherchant à abolir les distinctions entre le public et le privé, le professionnalisme et l’amateurisme, la sédentarité et le nomadisme, la nature et la culture. On peut alors y voir de nombreuses variations sur la perte, le don, la transmission, l’abandon, la fuite ou encore une chorégraphie sans autre objet qu’elle-même.

Ouvrant sur une dimension plus onirique, la dernière partie de l’exposition est composée d’une installation labyrinthique dont les pans de tissus bleu délavés, eux aussi recyclés, accueillent cinq projections de films tournés sous l’eau dans lesquels des objets (un miroir, un escarpin, une robe…) apparaissent et disparaissent comme à la suite d’un naufrage. En contrepoint au monde terrestre et rural du début de l’exposition, ces visions subaquatiques évoquent alors tout à la fois un au-delà, une disparition de l’humain ou une plongée dans son inconscient.

1) Ulla von Brandenburg, entretien avec Merel van Tilburg, Dessins, Musée Jenisch Vevey, Scheidegger & Spiess, Zürich, 2018, p. 49.

(2) François Rancillac, préface de l’ouvrage Le Théâtre du Peuple de Bussang : Cent vingt ans d’histoire, Bénédicte Boisson et Marion Denizot, Actes Sud, 2015, p. 10.