🔊 “Helena Rubinstein” La collection de Madame au musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris du 19 novembre 2019 au 28 juin 2020 (prolongée jusqu’au 27 septembre 2020)

“Helena Rubinstein” La collection de Madame

au musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris

du 19 novembre 2019 au 28 juin 2020 (prolongée jusqu’au 27 septembre 2020)

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac rouvre ses portes au public le 9 juin 2020. Dès cette date, les visiteurs auront accès au Jardin, au Plateau des collections permanentes, à l’exposition « Frapper le fer, l’art des forgerons africains » qui est prolongée jusqu’au 28 juin 2020, ainsi que l’exposition « Helena Rubinstein. La collection de Madame » qui est prolongée jusqu’au 27 septembre 2020.

PODCAST – Interview de Hélène Joubert, Conservateur en chef, Responsable de l’Unité patrimoniale des collections Afrique du musée du quai Branly – Jacques Chirac, et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 19 novembre 2019, durée 18’41. © FranceFineArt.

extrait du communiqué de presse :

Précieux reliquaires kota ou fang, pièces d’exception baoulé, bamana ou senoufo … Si l’ascension vertigineuse d’Helena Rubinstein, première femme d’affaires du 20e siècle que Cocteau surnommait « l’Impératrice de la beauté » est connue de tous, son parcours de collectionneuse intuitive et son rôle pionnier dans la reconnaissance des arts africains et océaniens l’est sans doute moins. À travers soixante-cinq oeuvres issues de sa collection, le musée du quai Branly – Jacques Chirac lui rend hommage et révèle la fascination de Madame pour les arts extra-européens.

Construite essentiellement à Paris au gré de ses rencontres et sans cesse enrichie par l’acuité de son regard, la collection de Madame rassemble plus de 400 pièces d’arts extra-occidentaux. Dans ses intérieurs de Paris, New York et Londres, cet extraordinaire ensemble voisine avec les oeuvres de peintres et sculpteurs de la modernité, Chagall, Braque et Brancusi, Modigliani, Picasso et Miró. Devenue mythique à travers ses participations à des expositions majeures, comme African negro art au Museum of Modern Art en 1935, sa collection est dispersée en 1966 à New York, lors d’une série de ventes exceptionnelles qui ont marqué une étape essentielle de la valorisation des arts africains. Aujourd’hui, elle reste associée au temps des premiers amateurs des arts « lointains » – où l’on relève peu de femmes.

Helena Rubinstein est une pionnière. À cette époque, le marché des arts extra-occidentaux commence tout juste à se développer. La fréquentation assidue des cercles intellectuels, des galeries d’art et des ventes publiques, lui permet d’accéder à une large typologie d’objets. Initiée à ce domaine par le sculpteur Jacob Epstein, Helena Rubinstein collectionne des pièces plus inattendues, notamment du Nigeria, du Cameroun, de République populaire et République démocratique du Congo. Elle apprécie l’expressivité et la force de ces sculptures qui répondent à ses goûts d’avant-garde. Son attention aux aspects figuratifs d’objets utilitaires (étriers de poulie de métier à tisser, portes, sièges, instruments de musique), et au traitement sculptural du visage par les artistes africains rejoint une recherche personnelle constante sur la beauté et ses multiples expressions.

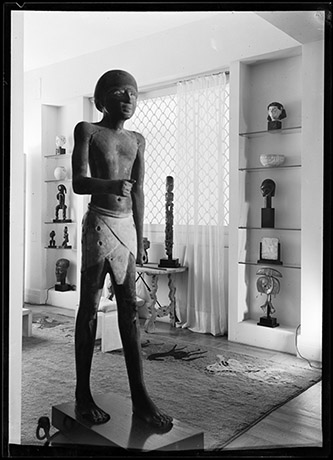

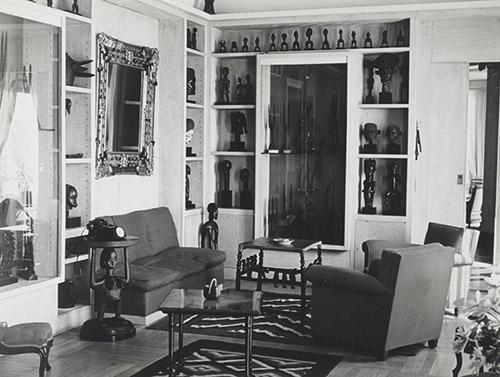

Un important travail de recherche a précédé cette exposition. Hélène Joubert, Responsable de l’Unité patrimoniale des collections Afrique du musée et commissaire, a mené deux ans d’enquête dans les institutions nationales et internationales ainsi que dans les grandes collections privées et les fonds d’archive. Une importante iconographie a été réunie pour illustrer l’histoire de cette collection. Guidée par des catalogues de vente de 1966, par des publications et références diverses, par le recueil de témoignages ou encore par l’analyse de photographies des appartements d’Helena Rubinstein, la commissaire met en avant la construction d’une collection, son histoire, sa particularité. C’est aussi la sensibilité originale de Madame qui se révèle ici, une facette jusqu’alors très peu explorée.

La collection d’Helena Rubinstein témoigne de choix artistiques audacieux pour la majorité de ses contemporains. Son regard visionnaire et sa curiosité la porte vers des oeuvres rares et puissantes, devenues majeures aux yeux de la postérité. Une sélection de soixante-cinq objets provenant d’Afrique et d’Océanie, d’Insulinde et d’Amériques pour une moindre part et un ensemble de documents, photos, etc, évoquent les choix de cette figure majeure du collectionnisme de la première moitié du 20e siècle.

Parcours de l’exposition :

Rien ne prédisposait Helena Rubinstein, née dans une famille modeste de Cracovie, à l’extraordinaire destin qu’elle se forgea dans la première moitié du 20e siècle, depuis l’Australie, où elle fit fortune, en passant par l’Europe, où elle cultiva un goût éclectique pour les arts, jusqu’aux États-Unis, où elle consolida son empire. Ses premiers pas dans cette passion pour les arts africains et océaniens furent guidés vers 1908-1909 par le sculpteur Jacob Epstein, à Londres. À cette époque, le marché des arts « primitifs », ainsi qu’on les appelait, commençait juste à se développer à Paris. Sous l’influence de son premier mari, Edward William Titus, féru d’art et de littérature, et au contact d’artistes, de collectionneurs et de marchands français, Helena Rubinstein réunit une collection de référence, qui compta plus de quatre cents pièces, mise en scène tout au long de sa vie dans ses appartements de Paris, New York et Londres. Devenue mythique à travers ses participations à des expositions qui ont fait date, comme African Negro Art au Museum of Modern Art de New York en 1935, sans cesse enrichie par l’acuité de son regard, cette collection fut dispersée les 21 et 29 avril et 10 octobre 1966 à New York, lors d’une série de ventes exceptionnelles qui marquèrent une étape essentielle de la valorisation des arts africains. Aujourd’hui, elle reste associée au temps des premiers amateurs d’arts lointains, parmi lesquels on relève peu de femmes.

L’identité de la collection : arts classiques et ensembles

À Paris, Helena Rubinstein eut l’opportunité, par sa fréquentation assidue des cercles intellectuels, des galeries d’art et des ventes publiques, d’accéder à une large typologie d’objets en provenance du continent africain où dominaient alors les sculptures et les masques de Côte-d’Ivoire (baoulé, dan, wè et gouro) et du Gabon (fang, kota et punu). À côté des « classiques » qui manifestent un goût français, Madame collectionna des pièces plus inattendues, issues du Nigeria, du Cameroun et de République démocratique du Congo. Quelques pièces de mobilier tchokwe marquaient la limite méridionale de la cartographie de sa collection, d’où l’Afrique australe et l’Afrique orientale étaient absentes. Après 1935, l’acquisition d’une partie des objets réunis par F.-H. Lem, collecteur et historien de l’art, enrichit cette collection, déjà très originale, de nombreuses références du Mali (bamana et senoufo) et du Burkina Faso (mossi et bobo). L’achat d’un ensemble important de têtes et de bustes funéraires en terre cuite agni collectées en Côte-d’Ivoire par le Dr Lheureux permit à Helena Rubinstein de concevoir, en complément du « salon africain » et du « salon de musique » de son appartement parisien, un spectaculaire mur de cinquante-six pièces dont l’accumulation rendait compte de la variété des détails. Son attention à l’aspect figuratif de certains objets utilitaires – étriers de poulie de métier à tisser, portes, sièges, instruments de musique – et au traitement sculptural du visage par les artistes africains rejoignait sa recherche, engagée de longue date, dans le domaine de la beauté et de ses multiples définitions.

Un certain regard : les chefs-d’oeuvre

En complément du principe de séries raffinées qui répondait aussi à la pratique d’achat « en gros » d’une redoutable négociatrice, sa curiosité dirigea Helena Rubinstein vers des oeuvres rares et puissantes, devenues majeures aux yeux de la postérité. Les masques recouverts de peau d’animaux de la Cross River (Nigeria) illustrent l’originalité de son regard, attiré autant par la différence que par l’étrange. La statue dansante de la « reine » bangwa, immortalisée par Man Ray, est devenue une icône du mouvement moderniste. Madame l’installa à Paris dans son salon-bibliothèque, la déplaçant au gré de ses incessants voyages et des variations de ses scénographies intérieures. De nombreuses photographies permettent d’apprécier les différentes configurations de cette collection en perpétuelle évolution. Le gardien de reliquaire kota aux formes parfaites, soulignées par un lumineux placage en laiton, figura en majesté sur le rebord de la cheminée du salon du boulevard Raspail. Acquis par la collectionneuse en 1931 à la vente de la collection Georges de Miré, il passa en 1981 dans les mains de William Rubin, conservateur au MoMA, qui en fit une icône du primitivisme. La médiatisation de cette collection, étroitement associée à l’image et à la personnalité de sa propriétaire, popularisa un ensemble de chefs-d’œuvre absolus consacrés par l’épreuve du temps. Ces chefs-d’oeuvre furent les rencontres exceptionnelles d’Helena Rubinstein, ses compagnons de vie, les ambassadeurs de son ouverture d’esprit et de sa sensibilité.

D’une collection à l’autre : les multiples vies des objets

Avant d’entrer en sa possession, les objets d’Helena Rubinstein étaient passés entre les mains de collectionneurs et de marchands, souvent célèbres, illustrant le caractère temporaire de toute collection – ces parcours, faute d’archives, sont souvent difficiles à retracer. De leur provenance africaine et des conditions de leur arrivée en Europe, nous ne savons presque rien. Loin de leur lieu de création et d’usage, ces objets anonymes ont été classés en se basant sur une analyse formelle, à partir d’éléments d’information progressivement renseignés et questionnés jusqu’à aujourd’hui. Par ses lectures et par son appartenance à un réseau d’initiés, Madame maîtrisait le savoir de l’époque, s’appuyant sur une cartographie des styles culturels et des notions d’usage contextuel, qu’elle restituait avec passion à travers interviews et conférences. Isolant ou juxtaposant cette collection avec d’autres témoignages de l’histoire de l’art – antiquités orientales et égyptiennes, art moderne – elle lui attribua une place primordiale dans son univers éclectique et flamboyant. Lors des ventes d’avril et octobre 1966 à New York, les objets qu’elle avait chéris et longuement rassemblés furent emportés vers d’autres horizons en Europe et aux États-Unis, intégrant pour la plupart des collections privées et, plus rarement, publiques. Une partie de cette collection est à ce jour difficile à localiser. Le musée du quai Branly – Jacques Chirac conserve un petit ensemble de sept références, dont une pièce se trouve au Pavillon des Sessions du Louvre (statue de l’île de Nias) et deux dans les collections permanentes (statue mossi du Burkina Faso et vase du Pérou), dont cette exposition a contribué à compléter la documentation. La complexité des mouvements des objets ayant constitué la collection d’Helena Rubinstein, puis dispersés et passés de mains en mains, ouvre un fascinant champ de recherche qui leur confère une aura particulière.