🔊 “Les mondes de Colette” à la BnF I François-Mitterrand, du 23 septembre 2025 au 18 janvier 2026

“Les mondes de Colette”

à la BnF I François-Mitterrand, Paris

du 23 septembre 2025 au 18 janvier 2026

PODCAST – Entretien avec

Emilie Bouvard,

historienne de l’art, directrice des collections, Fondation Giacometti et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 22 septembre 2025, durée 20’19,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

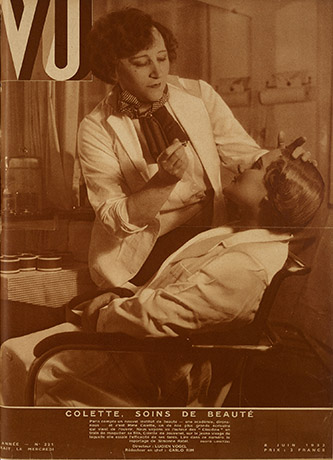

Couverture de Vu, 8 juin 1932, photo de Boris Lipnitzki Crédit : Boris Lipnitzki / Roger-Viollet / cliché BnF.

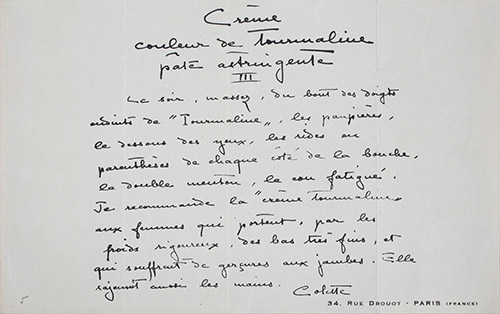

Colette, notices d’utilisation de crèmes de beauté. © Collection Colette et Bernard Clavreuil / photo Bertrand Huet.

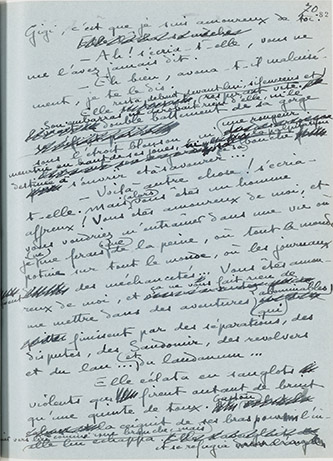

Colette, manuscrit de Gigi. BnF, Manuscrits.

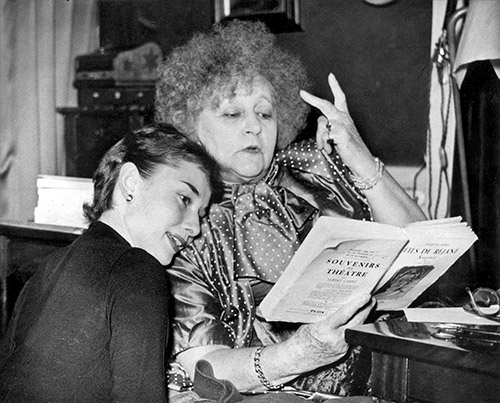

Colette par Rogi André, 1947. BnF, Estampes et photographie. Crédit photo : Rogi André / Droits réservés.

Colette et Audrey Hepburn, 1951. Crédit photo : Bridgeman images.

Commissariat :

Émilie Bouvard, historienne de l’art, directrice des collections, Fondation Giacometti

Julien Dimerman, conservateur, responsable de la Bibliographie de la littérature française au département Littérature et art, BnF

Laurence Le Bras, conservatrice en chef, cheffe du service des Manuscrits modernes et contemporains au département des Manuscrits, BnF

À l’automne 2025, la Bibliothèque nationale de France consacre une grande exposition à Colette (1873 – 1954), figure essentielle de la littérature du XXe siècle. Classique ou moderne ? Libre ou entravée ?

Moraliste ou amorale ? Engagée ou apolitique ? Authentique ou artiste du « demi-mensonge » ? Romancière, journaliste, scénariste, publicitaire, comédienne ? La femme et ses doubles littéraires n’en finissent pas d’interroger et de fasciner. L’exposition, avec plus de 350 pièces, dessine les mondes d’une femme indépendante, souvent en avance sur son temps, qui a su construire une oeuvre novatrice, audacieuse, parfois transgressive, toujours d’une étonnante actualité. Manuscrits, peintures, photographies, estampes et quelques objets emblématiques viennent éclairer les thèmes traversant l’oeuvre et la vie de Colette – le féminin, l’identité, l’émancipation, la nature, le désir – mais aussi le jeu de miroir permanent entre l’autrice du Blé en herbe et ses personnages, entre fiction et écriture de soi.

Colette, pionnière de l’autofiction

Croisant la présentation de livres et de manuscrits avec un dispositif visuel très riche fait de photographies, estampes et peintures, extraits de films et d’entretiens, projections sur grand écran et réinterprétation d’un costume de scène, l’exposition est à la fois immersive et réflexive. Elle est organisée en cinq grandes sections thématiques, croisant la double chronologie des publications et de la vie de Colette. Chacune des parties restitue l’expérience que constitue la lecture de l’oeuvre de Colette, dans sa profonde sensibilité et sa richesse interprétative, tout en revenant sur la relation étroite qui s’est toujours nouée, chez l’autrice, entre l’écriture et la vie. La Naissance du jour (1928) est l’une des oeuvres qui en témoigne le plus explicitement. Manuscrit et correspondance montrent comment Colette reprend et transforme les lettres de sa mère, Sido, pour écrire ce livre par lequel, passé la cinquantaine et après un second divorce, l’écrivaine cherche à se construire un « modèle » venant redéfinir son rapport à l’amour et au passage du temps.

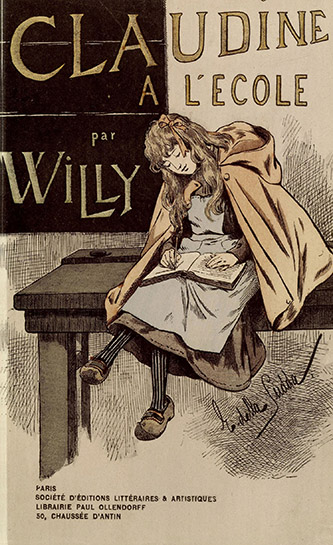

Les manuscrits montrant sa collaboration avec Willy, Claudine en ménage (1902), Claudine s’en va (1903) et Minne (1904), permettent pour leur part de se faire une idée précise des débuts de l’écrivaine et de sa singulière entrée en littérature, elle qui ne signa ses livres de son seul nom, Colette, qu’à partir de 1921. Les mondes fictifs qui composent l’oeuvre de Colette tendent à se présenter aux lecteurs comme réels, tant ils font écho à ceux que traversa Colette assidument occupée à vivre autant qu’à écrire. Miroirs, fictions, avatars, autofiction dessinent autant de doubles qui viennent mettre en abyme cette création littéraire.

Exposer l’oeuvre d’une vie

Colette a laissé une oeuvre profuse, écrite tout au long de la première moitié du XXe siècle. Sa liberté de ton et de mouvement, sa largesse d’esprit ainsi que son écriture singulière, d’une grande attention à tous les mouvements de la vie, lui ont donné la faveur du public. Elle incarne en outre une forme d’indépendance rare pour une femme de cette époque, dont son oeuvre littéraire se fait largement l’écho. Ses lectrices notamment, comme Simone de Beauvoir, ont trouvé dans ses textes – fiction, journalisme, essais – le tableau sans fard d’une condition féminine diverse, abordant sans crainte, à contre-courant de la bienséance, les questions les plus sensibles comme celles du désir ou de la maternité.

L’attention à soi s’est toujours accompagnée chez Colette d’une exceptionnelle ouverture au monde extérieur, conformément à l’injonction de sa mère, « Regarde ! », qui donne son titre à un beau livre illustré par Maturin Méheut.

La présence de la faune et de la flore se voit associée au sein de l’exposition à des oeuvres d’André Dunoyer de Segonzac, Raoul Dufy, Émilie Charmy, Charles Camoin, Luc-Albert Moreau et de Louise Hervieu. Mais Colette est aussi l’emblème d’une liberté chèrement acquise par l’indépendance financière que procure le travail. C’est ainsi avec une attention également acérée que l’écrivaine dépeint ceux dont elle partagea un temps le quotidien, les figures de L’Envers du music-hall (1913), livre dont le manuscrit présenté dans l’exposition est accompagné de nombreuses photographies de scène, ainsi que de tableaux de Marie Laurencin et Kees Van Dongen.

Repoussant les frontières de la littérature, l’intense activité journalistique de Colette, accompagnée de nombreux extraits de films, donne pour sa part à voir, à rebours de ses prises de position apolitiques, une autrice très sensible aux évolutions sociales et techniques ainsi qu’aux soubresauts de l’histoire.

Catalogue Coédition BnF / Gallimard – Les mondes de Colette, Sous la direction d’Émilie Bouvard, Julien Dimerman et Laurence Le Bras. Avec des contributions de Mathieu Amalric, Giulia Andreani, Gilles Baratte, Samia Bordji, Mona Chollet, Wendy Delorme, Guy Ducrey, Flavie Fouchard, Anne de Jouvenel, Juliette Noureddine, Julia Kristeva, Frédéric Maget, Paola Palma, Méryl Pinque, Marie-Charlotte Quin, Michèle Sarde, Stéphanie Schechner, Marie-Ève Thérenty, Patricia Tilburg, Bénédicte Vergez-Chaignon, Éric Walbecq & Corentin Zurlo-Truche

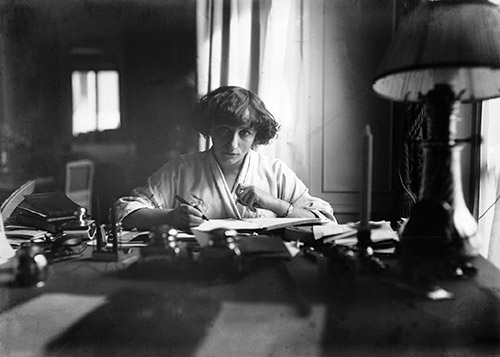

Colette en 1910, photo de Maurice-Louis Branger. Crédit photo : Maurice-Louis Branger / Roger Viollet.

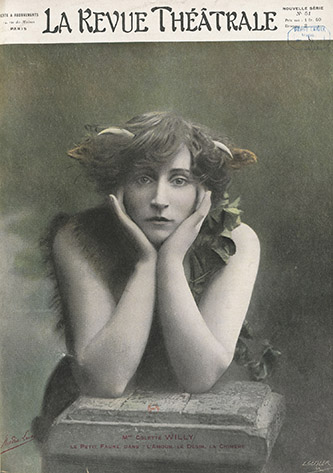

Colette en couverture de La Revue théâtrale, photo par Maurice Couture. BnF, Littérature et art.

Claudine à l’école, 1900. BnF, Réserve des livres rares.

Colette dans les collections de la Bnf

Lorsqu’elle décède en 1954, Colette laisse à son mari Maurice Goudeket l’ensemble de ses biens. Il n’existe déjà plus d’archives que l’on pourrait qualifier d’exhaustives, parce qu’elle s’est séparée de quelques manuscrits au gré des besoins d’argent et des cadeaux faits aux proches. Mais Maurice Goudeket a entrepris, du vivant de Colette, de mettre en ordre ce qui existe, de racheter des lettres de l’écrivaine, de rassembler les manuscrits des oeuvres pour les faire relier. Si la plupart des reliures sont de facture classique, quelques-unes ont une dimension symbolique plus forte en ce qu’elles incarnent des moments importants de la vie de Colette : L’Envers du music-hall présente deux photographies de Colette posant pour le studio Reutlinger sur un mouvement de danse ; les fleurs de son herbier ont servi pour le manuscrit de Pour un herbier ; et, plus émouvant encore, le manuscrit de Sido est habillé d’un morceau de la robe de Sido, la mère de Colette.

En février 1963, Maurice Goudeket offre à la Bibliothèque Nationale les cahiers de Claudine en ménage, de Claudine s’en va et de La Retraite sentimentale. Après son décès le 28 janvier 1977, Sanda Goudeket, sa seconde épouse, procéde à la mise en vente aux enchères de livres et de quelques manuscrits. Cinq d’entre eux furent préemptés par la Bibliothèque Nationale à Drouot le 28 octobre 1977 : Le Blé en herbe, La Seconde, Journal à rebours, Gigi et Pour un herbier. Suivra le 19 décembre 1977 la préemption de la dactylographie et des placards corrigés de Mes Apprentissages. La Bibliothèque Nationale s’entendit ensuite avec Sanda Goudeket pour acquérir en 1979 vingt-six volumes reliés d’oeuvres et de lettres de Colette, accompagnés de quarante-sept dossiers contenant des reliquats de manuscrits et des lots de lettres. Ces dossiers étaient ceux dans lesquels Maurice Goudeket avait classé les feuillets qui n’avaient pas trouvé place dans les volumes reliés.

Ainsi fut constitué le coeur du fonds Colette au département des Manuscrits, enrichi ensuite au fil du temps par des acquisitions ou grâce à des dons de collectionneurs ou de destinataires de lettres. Si l’on trouve principalement dans ces ajouts successifs, outre les correspondances, des manuscrits d’articles, des dactylographies corrigées dont celle des Causeries radiophoniques et des esquisses ou fragments de manuscrits, on peut signaler l’entrée dans les collections en 1992 du « Double », première version de La Seconde ; en 1996, d’adaptations théâtrales de Chéri, La Vagabonde et La Seconde ; en 1999, du manuscrit de Mes Apprentissages qui venait compléter les fragments de brouillons et la dactylographie corrigée précédemment acquis. La dernière acquisition remonte à 2015 avec l’achat de la correspondance avec Maurice Goudeket (1925-1940) d’une part, avec Germaine Patat (1918-1953) d’autre part.

L’exposition Les mondes de Colette s’appuie majoritairement sur ce corpus de manuscrits ayant rejoint les collections de la BnF. Si les manuscrits ont servi notamment pour le relevé des variantes lors de l’édition des oeuvres de Colette dans la « Bibliothèque de la Pléiade », il convient de préciser leur apport pour la compréhension de la genèse de l’oeuvre. Michèle Le Pavec, conservatrice honoraire au département des Manuscrits, qui traita le fonds Colette, écrivit à ce sujet dans la Revue de la Bibliothèque nationale de France (2000, n° 6) un article intitulé « Le fonds Colette : les détours d’un classement » dans lequel elle revenait très précisément sur les particularités des manuscrits de Colette. Ils n’ont ainsi presque jamais le statut de brouillons d’écrivains permettant de remonter à la source de l’oeuvre. À ce titre, ils présentent un nombre limité de corrections notoires. On retiendra cependant, souvent citée parce que symboliquement très forte, la correction d’une phrase dans le texte « Le Miroir » publié dans Les Vrilles de la vigne (1908). Revenant sur sa relation au personnage de Claudine auquel elle est systématiquement identifiée, Colette écrit : « Vous êtes Claudine, et je ne suis que Colette » avant de barrer la négation pour retenir la formule « et je suis Colette ». La phrase, ainsi modifiéée, nous fait entrer très directement dans l’émancipation progressive de Colette en tant qu’autrice indépendante de son passé d’écrivaine irrémédiablement liée à Willy, son premier mari, et à Claudine.

En revanche, la composition des manuscrits tels qu’ils ont été reliés raconte le processus d’élaboration par Colette de ses romans, récits et recueils d’articles. Elle n’avait pas à l’origine la vocation d’écrivaine, et peut-être n’aurait-elle jamais publié un livre s’il n’y avait eu d’abord son mariage avec Willy et la commande qu’il lui passa pour l’écriture des Claudine. À l’image de son entrée involontaire en littérature, ses manuscrits rappellent qu’elle n’avait pas de méthode de travail : Colette écrivait au fil de l’inspiration, sans plans ni notes préparatoires, faisant évoluer ses personnages et les situations au fil de l’écriture. Elle s’y reprend en outre à plusieurs reprises. Son rapport au manuscrit était donc conditionné par cette façon d’écrire qui lui faisait jeter, parfois déchirées en plusieurs morceaux, les premières versions et les brouillons successifs. « L’agencement de ses romans, leur déroulement lui donnaient beaucoup de peine : elle recommençait plus qu’elle ne corrigeait, plutôt par pages que par grands fragments. », écrira Maurice Goudeket dans Près de Colette. Rares sont donc les manuscrits qui nous font remonter aux premiers moments de la conception d’une oeuvre, telle à la BnF la première version de La Seconde intitulée le « Double » ou les feuillets d’ébauche de L’Entrave et La Naissance du jour. Pour reconstituer des manuscrits complets qui soient les plus proches possibles de l’édition, Maurice Goudeket a par conséquent dû puiser dans différentes versions. Les volumes agrègent ainsi fragments manuscrits et dactylographiés, les uns antérieurs, les autres postérieurs au dernier état du manuscrit avant publication. Et lorsqu’il manquait encore des feuillets, il a demandé à Colette d’en produire des copies. Les changements dans la couleur bleue du papier utilisé ainsi que les variations de l’écriture attestent cette composition à partir d’éléments de différentes époques.

De Colette, la Bibliothèque nationale de France conserve de nombreuses autres ressources archivistiques, à commencer par les photographies conservées au département des Estampes et de la photographie. Colette se laissa photographier tout au long de sa vie, par de grands photographes autant que par ses proches. La publicité mise en oeuvre pour la vente des Claudine donna pour sa part lieu à la confection d’affiches et à l’édition de cartes postales, de même que les pièces de music-hall dans lesquelles elle se produisit. Parmi ses divers métiers, Colette fut aussi journaliste, d’abord à Paris-Journal à partir de janvier 1910, avant de rejoindre le Matin en décembre de la même année, où elle écrivit dans la rubrique des « Contes des mille et un matins ». C’est là qu’elle rencontra son deuxième époux, Henry de Jouvenel, alors co-rédacteur en chef du Matin. Conservés dans les collections de périodiques de la BnF, ses articles sont numérisés et accessibles en ligne via le site Retronews développé par BnF-Partenariats. Mais bien sûr, ce sont aussi tous ses livres, leurs versions illustrées, leurs rééditions multiples, ainsi que ceux de ses nombreux commentateurs qui sont présents à la Bibliothèque. Le département des Arts du spectacle conserve pour sa part, entre autres ressources utiles à la connaissance de Colette, un recueil iconographique, des volumes de coupures de presse et de la documentation sur les spectacles de music-hall dans lesquels elle s’est produite ; et le département de la Musique fournit de précieuses ressources sur la mise en scène et en musique de son texte L’Enfant et les sortilèges.

2025 marque pour Colette son entrée dans le domaine public, donc aussi la possibilité de rendre accessibles dans la bibliothèque numérique de la BnF, Gallica, les manuscrits conservés dans les collections de l’institution. De même, les éditions originales de ses livres vont progressivement pouvoir être mises à la disposition du public sous forme numérique. Ce corpus viendra compléter les photographies déjà en ligne du département des Estampes et de la photographie.