🔊 “L’invention d’une écriture” Le Plancher de Jeannot et les oeuvres de […], au Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, du 10 septembre 2025 au 18 janvier 2026

“L’invention d’une écriture”

Le Plancher de Jeannot et les oeuvres de […]

au Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, Paris

du 10 septembre 2025 au 18 janvier 2026

Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Saint-Anne

PODCAST – Entretien avec

Anne-Marie Dubois,

Responsable scientifique de la collection, commissaire générale de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 8 septembre 2025, durée 7″51,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

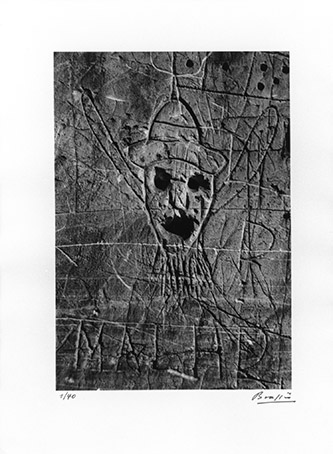

Brassaï, Tête de clown, de l’ensemble Graffiti (de la série VIII La Magie), 1946, Collection Frac Bretagne. © Florian Kleinefenn.

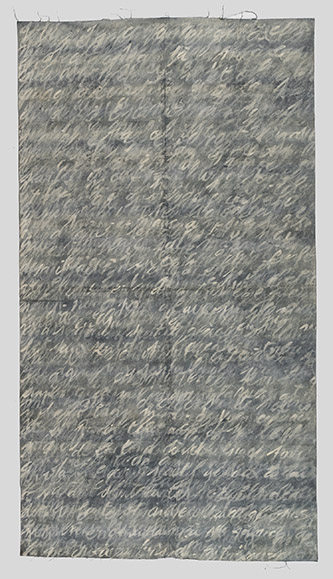

Pierre Buraglio, Caviardage « Les très riches heures de P. B. », 1982, Collection Dominique Avis. © Alberto Ricci.

Commissariat :

Anne-Marie Dubois, Responsable scientifique de la collection, commissaire générale

Dominique Vieville, co-commissaire de l’exposition

Explorer les frontières entre texte et image au MAHHSA

Après avoir été présenté sous un prisme historique et archéologique, le Plancher de Jeannot fait l’objet d’une nouvelle lecture au Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA). À partir du 10 septembre 2025, l’exposition L’invention d’une écriture. Le Plancher de Jeannot et les oeuvres de […] s’attache à dépasser les catégories traditionnelles de l’art et de l’écrit pour interroger ce qui relie les oeuvres au-delà des étiquettes et des disciplines. Cette seconde exposition repose sur un principe essentiel : considérer le Plancher de Jeannot non plus seulement comme un témoignage brut ou un artefact isolé, mais comme une oeuvre à part entière, en dialogue avec la création contemporaine. À travers une sélection d’artistes (Picasso, Tàpies, Schwitters, entre autres), elle propose une approche analogique, où les similitudes formelles et techniques permettent d’explorer de nouvelles connexions entre les signes, la matière et le geste. Plutôt que d’opposer écriture et image, spontanéité et construction, l’exposition revendique une approche décloisonnée. En révélant les correspondances entre le Plancher et d’autres pratiques artistiques, elle questionne la nature même du langage visuel et textuel, offrant ainsi une réflexion élargie sur l’acte de création.

Éditorial de Anne-Marie Dubois

L’exposition « Jean Crampilh-Broucaret (1939-1972). Le Plancher de Jeannot » a fermé ses portes le 27 avril 2025. Cet objet monumental gravé par Jean a ému, interrogé, surpris, sidéré, fait fantasmer, fait réfléchir aussi. Au-delà de l’histoire troublante de cette famille béarnaise, au-delà du texte dont beaucoup de visiteurs ont tenté de saisir le sens, c’est l’objet unique qui reste. Un objet archéologique, une trace épigraphique, dans une maison tombeau. Cet objet va rester dans l’écrin que constitue le MAHHSA : cette fois-ci, comme une oeuvre parmi d’autres oeuvres qui lui sont contemporaines. Des artistes qui, tel Jean Crampilh – Broucaret ont inventé une écriture. Une quarantaine d’artistes dont les oeuvres sont postérieures à 1970, sont présentés pour la première fois dans nos murs. L’oeuvre de Jean aide à comprendre l’invention des autres artistes et réciproquement, Artaud, Picasso, Fontana et les autres éclairent le Plancher comme l’invention d’une écriture.

Anne-Marie Dubois, Responsable scientifique du MAHHSA, Commissaire générale de l’exposition

Jean-Luc Parant, Boule bibliophage, 1990, Collection privée. © Léonard Novarina.

Gérard Duchêne, Sans titre, 1976, Collection Anne et Florence Duchêne / Courtesy. La Belle Époque. © F. Iovino

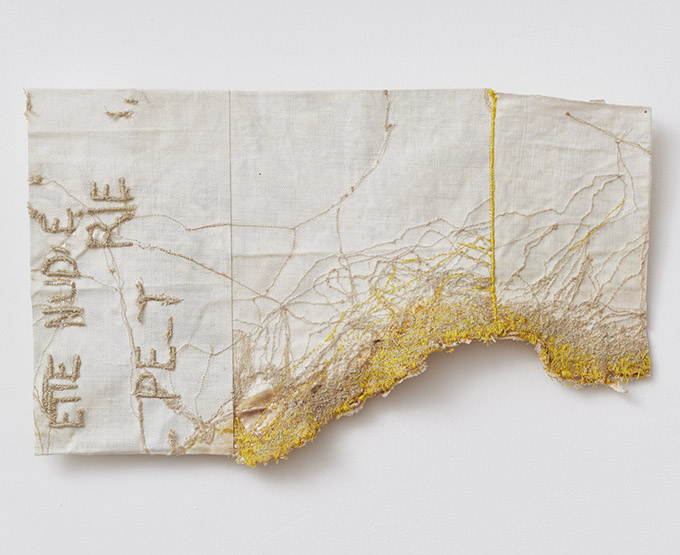

Cathryn Boch, Sans titre, 2024, Courtesy Galerie Papillon. © J.-C. Lett.

Une lecture nouvelle : dialogues entre le Plancher de Jeannot et l’art contemporain

« L’invention d’une écriture. Le Plancher de Jeannot et les oeuvres de […] » sera la seconde exposition consacrée par le MAHHSA à cette oeuvre à partir du 10 septembre 2025.

Le projet est fondé sur la mise en relation du Plancher avec des oeuvres contemporaines des années 1950-2000; celles-ci sont regroupées par thématiques formelles et techniques ou liées aux caractères d’appartenance que le Plancher a acquis comme objet au cours de son histoire. Considérer le Plancher comme oeuvre constitue donc le préalable de cette seconde exposition. Dans le cadre de la précédente exposition, c’est comme objet archéologique prélevé sur son site d’origine qu’il a été interrogé afin de restituer son authenticité.

Cette seconde exposition se propose de contribuer à l’élaboration d’une appréhension possible du Plancher qui ne serait fondée ni sur l’histoire, ni sur un style, mais sur des caractères que des oeuvres d’art contemporain, bien que différentes, peuvent manifester en commun avec lui, à partir de quelques grands thèmes qui permettent de les associer de manière plurielle, soit :

- Glyphes, trames, lettres, calligraphie : Pablo Picasso, Gabriel Orozco, Sol LeWitt, Agnes Martin, Ian Hamilton Finlay, Tom Phillips, Christian Dotremont, Henri Michaux, Antoni Tàpies, Roland Barthes

- « La Lettre volée » : Paul-Armand Gette, François Dufrêne, Pierre Buraglio, Gérard Duchêne, Erik Dietman, Wolf Vostell, Jean-Luc Parant, Marcel Broodthaers

- La mise en oeuvre du subjectile : Brassaï, Antonin Artaud, Lucio Fontana, Daniel Dezeuze, Pierre Buraglio, François Rouan, Dominique De Beir, Ghada Amer, Cathryn Boch, Bernard Aubertin, Günther Uecker, Niki de Saint Phalle, Pierre Mercier, Günter Brus, Arnulf Rainer

- Maisons : Kurt Schwitters, Mario del Curto, Étienne-Martin, Thierry De Cordier, Gordon Matta-Clark, Jochen Gerz, Lawrence Weiner

Appliquer une méthode analogique fondée sur les similitudes qui s’établissent entre ce corpus d’oeuvres et le Plancher de Jeannot, vaut comme un autre mode d’interrogation des procédés, de l’inventivité et des savoirs qu’il recèle. Le choix d’un plancher rustique comme support et l’emploi d’outils inadaptés au travail entrepris, ont souvent conduit les adeptes de l’Art Brut à considérer ce mode d’élaboration du Plancher de Jeannot comme le gage d’une essence primitive significative. Plutôt que de demeurer en concordance avec cette interprétation fondée sur l’existence de catégories exclusives les unes des autres (art / art et/ou écrit brut), le projet d’exposition repose au contraire sur la recherche des analogies. Les interactions qui naissent de cette confrontation permettent de poser la question de l’existence et de la pertinence d’un champ partagé – non plus de sa fracture – et par conséquent de son élargissement.

Rappel historique – Un témoignage gravé dans le bois : histoire et restauration du Plancher de Jeannot

Le Plancher de Jeannot, a été ainsi désigné, dès sa révélation, par le diminutif du prénom de son auteur, Jean Crampilh-Broucaret (1939-1972). Le texte, en lettres capitales de 68 lignes a été gravé par son créateur dans le plancher de sa chambre. C’est un parquet de chêne massif en deux sections, d’une surface totale de 13m2. Son inventeur, Guy Roux, un neuropsychiatre de Pau, l’a découvert dans une ferme du Vic Bilh béarnais d’où il a été prélevé en 1993. En 2007, il est transféré à l’hôpital Sainte-Anne pour une présentation permanente dans l’espace public, rue Cabanis, où il a été visible au prix de difficiles conditions de conservation. Le Plancher de Jeannot a été l’objet de nombreux articles, appropriations psychiatriques mais aussi littéraires sous forme de livres, de romans et de pièces de théâtre. Affecté par la direction du Groupement des hôpitaux universitaires (GHU) au Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA), le Plancher a été déposé en 2022 de son emplacement rue Cabanis, afin de procéder à une nécessaire et complète restauration qui s’est achevée au printemps 2024. Depuis le 18 septembre 2024, il fait l’objet d’une exposition présentée au MAHHSA sous le titre : Jean Crampilh-Broucaret (1939-1972). Le Plancher de Jeannot.