🔊 “Animal !?” Une exposition de chefs-d’oeuvre, au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture, du 14 juin au 2 novembre 2025

“Animal !?” Une exposition de chefs-d’oeuvre

au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture, Landerneau

du 14 juin au 2 novembre 2025

Fonds Hélène & Edouard Leclec pour la Culture

PODCAST – Entretien avec

Christian Alandete,

directeur scientifique à la galerie Mennour et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 1er juillet 2025, durée 17’28,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Giuseppe Arcimboldo (suiveur de), Allégorie de l’eau. Toile, 63 x 53 cm. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles). Photographie : J. Geleyns.

Necla Rüzgar, Innerfauna I, 2015. Huile et acrylique sur toile, 130 x 200 cm. Istanbul Museum of Modern Art. © Necla Rüzgar.

Commissaire de l’exposition : Christian Alandete, directeur scientifique à la galerie Mennour

L’exposition thématique et collective Animal!?, conçue par Christian Alandete, commissaire, propose une approche transversale et transhistorique de la place de l’animal dans les représentations artistiques. Probablement l’un des premiers sujets de l’histoire de l’art, l’animal apparaît dès l’art pariétal et traverse les siècles jusqu’à nos jours avec la même importance.

La peinture animalière a été un sujet d’excellence de l’art académique. Au tournant du XXe siècle, l’animal devient le vecteur des avant-gardes successives. D’autres artistes y verront des sujets d’étude de nature à révolutionner l’expérience esthétique en s’intéressant – comme les surréalistes – aux espèces hybrides et aux spécimens du règne animal jusque-là rangés dans la catégorie des monstres. À travers ces nouveaux sujets d’observation, c’est aussi l’évolution d’une société plus humaniste qui transparaît, animée par une remise en question complète de la place de l’humain et de celle de l’animal au sein de la communauté du vivant.

L’étude de l’animalité à travers les siècles a contribué à hiérarchiser, cataloguer, distinguer l’humain. De la physiognomonie à l’anthropomorphisme, les artistes ont contribué par leurs oeuvres à donner à voir l’autre de l’humain sous un angle différent et à pointer au-delà des différences ce qui nous rassemble.

« Les références populaires qui recourent aux figures animales ne manquent pas. On les retrouve au coeur de nos expressions les plus usuelles toujours dans un jeu, un rapport, de comparaison, d’identification ou de distinction entre l’homme et l’animal. Elles parlent d’eux et de nous, d’eux à travers nous, de nous à travers eux. Mais qui de l’homme ou de l’animal singe l’autre ? C’est tout l’objet de l’incroyable enquête qui se déroule cet été au Fonds Hélène & Édouard Leclerc à travers l’exposition ! » Michel-Edouard Leclerc

Alexandre-François Desportes, Combat d’animaux, Avant 1739. Huile sur toile, 369 x 385 cm. Musée des Beaux-Arts de Reims. © Photographie : Christophe Fouin.

Anonyme, Portrait de femme dite « La dame aux chiens », 17e siècle. Huile sur toile, 170 x 205 cm. Musée du Louvre, en dépôt au Musée national du château de Fontainebleau. © 1993 GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Gérard Blot.

Marina Abramovic, Portrait with Scorpion (Open Eyes), 2005. Tirage argentique, 118,5 x 128 cm. Courtesy of the Marina Abramovic, Archives. © Marina Abramovic. © Adagp, Paris 2025.

Jean-Baptiste Siméon Chardin, Le Singe peintre, Vers 1740. Huile sur toile, 99 x 59,5 cm. Musée du Louvre, Département des Peintures. © Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Angèle Dequier.

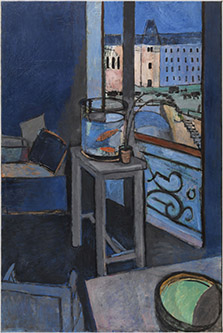

Henri Matisse, Intérieur, Bocal de poissons rouges, 1914. Huile sur toile, 97 x 147 cm. Centre Pompidou – Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle. © Centre Pompidou, MNAMCCI, Dist. GrandPalaisRmn / Philippe Migeat.

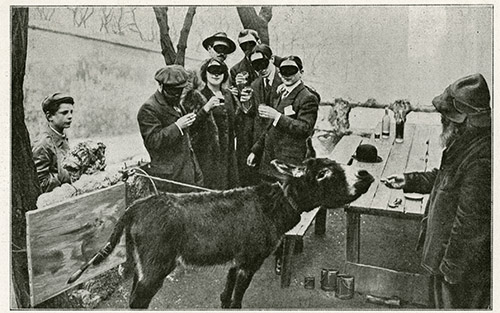

L’âne Lolo peignant le tableau Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique, signé Boronali. Photographie parue dans les journaux en 1910 pour révéler la supercherie.

#AnimalFHEL – Parcours de l’exposition

I. Entre nature et culture

L’Éden, et après ?

Le récit biblique du jardin d’Éden illustre l’idéal d’harmonie, un monde sans prédation ni domination où l’humain cohabite pacifiquement avec les autres êtres vivants. Pourtant, ce mythe fondateur repose sur une idée reçue : celle d’un paradis originel, opposé à une civilisation qui, en s’éloignant de cet état initial, aurait domestiqué le supposé chaos du monde sauvage. Car, dans l’imaginaire occidental, la nature primitive est souvent perçue comme un espace régi par la violence, où seules la puissance et la loi du plus fort s’imposeraient. Face à cette vision, la civilisation apparaît comme un rempart, un cadre structurant qui canaliserait les instincts primaires et garantirait l’ordre. Or, cette opposition est largement remise en cause, de Charles Darwin, dès le XIXe siècle, à Donna Haraway. Le premier démontre, dans sa théorie de l’évolution, que la sélection naturelle ne repose pas sur la compétition mais avant tout sur la coopération et l’adaptation mutuelle entre espèces. La seconde, avec son concept de natureculture, nous invite à repenser notre relation au monde, en termes d’interconnexions, l’humain n’étant qu’un acteur parmi d’autres au sein du vivant.

L’enfant sauvage

L’« enfant sauvage », décrit comme coupé de la civilisation, est fréquemment comparé à une bête. Il symbolise l’innocence primitive autant que la peur de l’altérité. En raison de ses comportements instinctifs, refusant à dessein ou malgré lui de se conformer aux règles de la société, il se trouve exclu de la communauté des humains. La différence, sous toutes ses formes, entraîne alors les pires discriminations, à l’instar de ces « curiosités humaines » exhibées comme des animaux de zoo dans les foires, et traitées comme des objets de fascination ou de terreur. Elles révèlent les difficultés pour la société d’accepter l’autre avec ses particularités, sans l’animaliser.

Généalogie de la violence

Au cours de l’histoire, des cultures ont considéré les animaux comme des représentations de divinités sur Terre, mais de nombreuses sociétés les ont vus comme des êtres inférieurs, subordonnés à l’humain. Cette hiérarchisation de la vie animale a conduit à de multiples formes de violence. En renversant le sujet et en situant l’humain à la place habituelle de l’animal, les artistes nous interpellent.

Aux origines du racisme

Diffusée d’abord pendant l’Antiquité et reprise au XVIIIe siècle, la théorie de la physiognomonie prétend établir des correspondances entre apparence et tempérament. Influencées par les classifications du vivant, ces doctrines ont conduit à comparer des individus à des animaux, alimentant l’idée d’une hiérarchie entre les groupes humains. Ces représentations ont servi à justifier l’esclavage, la colonisation et les discriminations. Caricatures et discours pseudoscientifiques entretiennent ces stéréotypes jusque dans la criminologie du XIXe siècle. La science a réfuté ces théories, même si leurs effets perdurent dans les préjugés et certains schémas culturels.

L’animal de compagnie

Longtemps traités comme des accessoires symboliques ou allégoriques, le chien et le chat font l’objet d’un basculement, passant de sujets animaliers à modèles. Dans la peinture classique, ces animaux apparaissent souvent en compagnons fidèles ou en figures morales : le chien incarne la loyauté, tandis que le chat évoque l’indépendance ou la ruse. Au XIXe siècle, avec le développement du portrait bourgeois et la place croissante des animaux dans la sphère intime, les artistes commencent à peindre chien et chat comme des individus à part entière. Cette évolution s’observe dans les portraits commandés par leurs humains, où l’animal est le sujet principal, avec une attention particulière portée à son expression, sa posture et son caractère.

Rites funéraires – le cas de l’Égypte-Antique

Dans l’Égypte antique, les chiens et les chats occupaient une place importante, à la fois comme compagnons de vie et êtres sacrés. Lorsqu’ils mouraient, on leur rendait hommage à travers des rites funéraires sophistiqués, proches de ceux des humains. Les corps étaient embaumés et enveloppés de lin, parfois placés dans des sarcophages richement décorés. La momification était censée permettre au ka (l’esprit) du défunt de retrouver son hôte et d’y renaître dans l’autre monde.

Laïka, première chienne cosmonaute

En pleine course à l’espace entre l’URSS et les États-Unis, une chienne errante de Moscou devient, en 1957, le premier être vivant à être envoyé en orbite autour de la Terre. Laïka – dont le nom signifie « aboyeur » en russe – connaîtra un destin tragique mais deviendra un symbole à la fois de l’exploit scientifique et du sacrifice imposé par l’ère spatiale. Sa mémoire perdure à travers une multitude d’objets commémoratifs, que le photographe Martin Parr collectionne depuis plus de vingt ans.

II. L’autre de l’humain

La rencontre

L’animal sauvage suscite autant l’admiration que l’inquiétude. Il incarne une puissance indomptable, une altérité radicale qui provoque un mélange de crainte et de désir. Cette relation ambivalente trouve un écho dans l’un des mythes les plus universels : celui de la rencontre entre l’humain et la bête, oscillant entre répulsion et attraction. L’un cherche à dompter l’autre, mais aussi à l’apprivoiser, à la comprendre, voire à fusionner avec elle. L’art, en mettant en scène cette relation, explore les pulsions que l’humain projette sur l’animal, miroir de ses propres contradictions.

Léda et le cygne – Les ailes du désir

Pourquoi Zeus choisit-il de se transformer en cygne pour séduire Léda ? Selon le mythe, Zeus, épris de Léda, reine de Sparte, prend l’apparence du majestueux animal pour l’approcher. De cette union, forcée ou consentie selon les versions, naît une lignée héroïque. Zeus est coutumier des métamorphoses animalières, il a déjà conquis Europe en se transformant en Taureau. Ici, il fait le choix d’un animal ambivalent, en apparence inoffensif, dont la blancheur évoque la pureté, mais qui peut se montrer possessif. Depuis l’Antiquité, ce mythe gréco-romain fascine les artistes par son ambiguïté, entre violence et sensualité, domination et abandon, désir et transgression, séduction et contrainte.

Centaure et Minotaure – De sangs mêlés

À la lisière entre mondes humain et animal, centaures et Minotaure incarnent les tensions entre civilisation et sauvagerie. Leur corps hybride raconte un héritage de sangs mêlés qui les condamne à l’errance ou à la tragédie. Les centaures, mi-hommes, mi-chevaux, indomptables pour certains, porteurs de sagesse pour d’autres, sont tour à tour alliés ou ennemis des hommes, leur rappelant la puissance incontrôlable de la nature. Le Minotaure est, lui, une créature unique, enfermée dans le labyrinthe de Dédale. Monstre et victime, il symbolise l’exclusion et le désordre que la société cherche à contenir. Ces figures puissantes et ambivalentes nous interrogent : que reste t-il d’animal en l’homme ?

Les métamorphoses d’Arachné

Tisseuse patiente, mère vigilante ou présence inquiétante tapie dans l’ombre, l’araignée incarne des forces contraires : création et destruction, protection et menace, habileté et malédiction. Depuis des siècles, les artistes s’emparent de son image pour explorer sa polysémie, entre mythes anciens et visions intimes. Dans l’imaginaire psychanalytique, elle incarne des forces archaïques. À la fois protectrice et dévorante, elle tisse des liens étroits avec l’inconscient : angoisse de castration ou toute-puissance maternelle capable d’étouffer l’individu dans sa toile affective.

Monstres et merveilles

Des Métamorphoses d’Ovide aux grotesques de la Renaissance, jusqu’aux spéculations du transhumanisme contemporain, l’hybridité interroge la malléabilité du vivant et la porosité entre les espèces. Avec les grotesques, ces figures fantastiques issues de l’imaginaire, les artistes explorent les frontières entre le naturel et le surnaturel, le beau et le monstrueux, défiant les normes esthétiques. L’hybridation est à la fois l’occasion d’une exploration formelle et un prisme à travers lequel l’humanité interroge sa propre nature d’être animal, en symbiose avec d’autres espèces.

Renaître

Pendant longtemps, l’humanité s’est considérée comme une espèce à part, une exception du règne animal. Pourtant, on sait désormais qu’il est un être vivant comme les autres, ni au-dessus, ni en dessous, mais à côté, coexistant avec ses congénères non humains. Nous partageons une communauté de destins, du seul fait que nous partageons la même terre ; les actions de chacun ayant des conséquences pour les autres. Le temps est venu de repenser notre relation aux non-humains, de les regarder comme des sujets plutôt qu’en tant qu’objets. Quand Descartes définit l’humain par cette formule, « Je pense, donc je suis », Derrida répond : « L’animal que donc je suis. »

Catalogue de l’exposition aux Éditions FHEL sous la direction scientifique de Christian Alandete

Auteurs (textes inédits) : Michel-Édouard Leclerc / Christian Alandete / Marie-Pierre Bathany / Laurence Bertrand-Dorléac / Martin Bethenod / Mylène Ferrand / Kaoutar Harchi / Nadeije Laneyrie-Dagen / Ovidie / Estelle Zhong-Mengual