“Del Enebro (du genévrier)” conte des frères Grimm, illustré par Alejandra Acosta

“Del Enebro (du genévrier)”

conte des frères Grimm, illustré par Alejandra Acosta

aux éditions Jekyll & Jill

Jekyllandjill.com

AlejandraAcosta.com

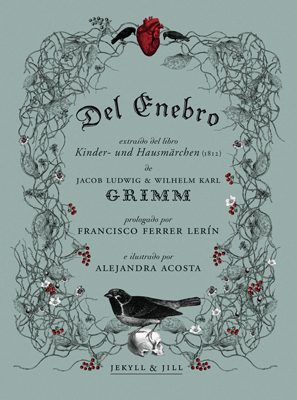

1/ Couverture de Del Enebro (Du genévrier), aux éditions Jekyll & Jill

2/ Portrait de Alejandra Acosta.Photographie © Juan-Francisco-Lizama.

texte de Mathilde Jamin, rédactrice pour FranceFineArt.

Si le conte traditionnel exerce une fascination incontestable sur celui qui le lit ou l’écoute, à tel point que la psychanalyse s’y est intéressée à de nombreuses reprises, il est des illustrations qui renforcent le pouvoir évocateur d’un texte déjà chargé d’une symbolique profonde. L’ouvrage Del Enebro (Du genévrier), conte des frères Grimm illustré par l’artiste chilienne Alejandra Acosta, réussit grâce au talent de cette dernière à doter graphiquement l’histoire de la profondeur métaphorique et poétique qu’elle exige. Ce livre illustré est le reflet de ce que les petites maisons d’éditions espagnoles – ici la maison d’édition aragonaise Jekyll & Jill – sont capables de produire de plus singuliers ces dernières années. Mais c’est aussi un exemple de reconfiguration iconographique permettant de montrer comment les images peuvent dépasser leur statut d’illustration, emportant la narration bien au-delà des mots.

Publié en 2012, à l’occasion du 200ème anniversaire de la publication des Contes de l’enfance et du foyer des frères Grimm, cet ouvrage qui n’a malheureusement pas encore été édité en France, remet à l’honneur un conte que d’autres tels que Le Petit Chaperon rouge, Cendrillon, Blanche-Neige, plus connus et davantage adaptés à la sensibilité d’un public enfantin, ont depuis longtemps éclipsé.

![Del Enebro [ Du genévrier - Les frères Grimm ] illustré par Alejandra Acosta aux éditions Jekyll & Jill, 2012. Traduction: Jessica Aliaga Lavrijsen / Prologue: Francisco Ferrer Lerín / Collages: Alejandra Acosta / Design: Alejandra Acosta et Víctor Gomollón / Idée originale et édition: Víctor Gomollón. Prix du meilleur livre édité à Aragón, 2012.](https://im-francefineart.com/jeunesse/icono-001_100/001_Jeunesse_Mathilde-Jamin_3.jpg)

![Del Enebro [ Du genévrier - Les frères Grimm ] illustré par Alejandra Acosta aux éditions Jekyll & Jill, 2012. Traduction: Jessica Aliaga Lavrijsen / Prologue: Francisco Ferrer Lerín / Collages: Alejandra Acosta / Design: Alejandra Acosta et Víctor Gomollón / Idée originale et édition: Víctor Gomollón. Prix du meilleur livre édité à Aragón, 2012.](https://im-francefineart.com/jeunesse/icono-001_100/001_Jeunesse_Mathilde-Jamin_4.jpg)

![Del Enebro [ Du genévrier - Les frères Grimm ] illustré par Alejandra Acosta aux éditions Jekyll & Jill, 2012. Traduction: Jessica Aliaga Lavrijsen / Prologue: Francisco Ferrer Lerín / Collages: Alejandra Acosta / Design: Alejandra Acosta et Víctor Gomollón / Idée originale et édition: Víctor Gomollón. Prix du meilleur livre édité à Aragón, 2012.](https://im-francefineart.com/jeunesse/icono-001_100/001_Jeunesse_Mathilde-Jamin_5.jpg)

3/ 4/ 5/ Del Enebro [ Du genévrier – Les frères Grimm ] illustré par Alejandra Acosta aux éditions Jekyll & Jill, 2012. Traduction: Jessica Aliaga Lavrijsen / Prologue: Francisco Ferrer Lerín / Collages: Alejandra Acosta / Design: Alejandra Acosta et Víctor Gomollón / Idée originale et édition: Víctor Gomollón. Prix du meilleur livre édité à Aragón, 2012.

Peu connu du grand public, le Conte du genévrier narre l’histoire d’un couple riche et heureux, privé de la joie d’avoir un enfant. Un jour d’hiver, alors que la jeune femme épluche une pomme sous le genévrier situé dans la cour de la maison, elle se coupe le doigt et laisse couler quelques gouttes de sang, en même temps qu’elle formule le souhait d’avoir un enfant « blanc comme la neige et rouge comme le sang ». Son désir de maternité se voit presque immédiatement exaucé et sa grossesse se passe au rythme des changements de saison. Lorsque le dernier mois arrive enfin, la jeune femme mange les baies du genévrier, tombe malade puis meurt après avoir mis au monde le fils qu’elle avait tant désiré et auquel on donne le prénom de Marleenken. Le père de ce dernier enterre sa chère épouse sous le genévrier puis, après une période de deuil, se remarie avec une autre femme qui lui donne une petite fille : Marlène. Jalouse de son beau-fils et désireuse de faire de sa fille l’unique héritière, la marâtre décide d’assassiner le garçonnet. Un jour, alors qu’il rentre de l’école, elle lui propose d’aller chercher une pomme dans un coffre et profite de l’occasion pour en rabattre sur lui le couvercle, lui tranchant violemment la tête. Soucieuse de faire ensuite disparaître le corps, elle le découpe alors en morceaux, le fait cuire en ragoût et le sert à son mari qui s’en délecte. Marlène quant à elle pleure son jeune frère et en recueille les os pour les déposer sous le genévrier.

On assiste ensuite à l’apparition d’un merveilleux oiseau s’échappant des branches de l’arbre et s’envolant dans un nuage de fumée, en direction du village. Il se pose alors successivement sur le lieu de travail d’un orfèvre, d’un cordonnier et de meuniers, racontant en chantant toute l’histoire de Marleenken, et suscitant un très vif intérêt de la part de son auditoire qui lui demande de répéter le chant. L’oiseau accepte en échange d’un objet en cours de fabrication, et il obtient tour à tour une chaîne en or, une paire de souliers rouges et une lourde meule de pierre. Il revient ensuite à la maison et se pose sur le genévrier où il se remet à chanter. C’est tout d’abord au tour du père de sortir de chez lui et de recevoir la chaîne en or. Marlène quant à elle reçoit les souliers rouges, et la belle-mère, la meule de pierre qui l’écrase et la tue. Marleenken réapparaît alors sous sa forme humaine, prend son père et sa sœur par la main et tous trois, joyeux, rentrent à la maison et se mettent à table.

Le traitement que propose Alejandra Acosta du conte du genévrier est très singulier et ne laisse pas le lecteur indifférent. Bien que les illustrations mêlant collages, gravures (planches d’anatomie, de botanique entre autres) et dessins, présentent en apparence un style classique proche des lithographies du XIXème siècle, ainsi qu’une une palette chromatique restreinte et inhérente au conte (le rouge, le noir et le blanc constituent le code symbolique des contes, comme l’a montré Michel Pastoureau), elles méritent que nous leurs accordions un intérêt particulier afin d’en saisir la teneur et la poésie.

Au seuil de l’ouvrage, le lecteur attentif saura repérer quelques indices disséminés sur la première de couverture. En effet, celle-ci place l’œuvre sous le signe de la dualité : un cartouche à la symétrie presque parfaite et constitué de motifs végétaux encadre le titre. Il est surmonté d’un cœur vigoureux, d’un rouge flamboyant, qui fait écho aux baies de genévrier de la même couleur mais pourtant source de mort, comme le dévoile par la suite le texte du conte. Ce cœur est encadré par deux corbeaux noirs, oiseaux dont Claude Lévi-Strauss a souligné le rôle de médiateurs entre la vie et la mort. Dans la partie inférieure du cartouche végétal, un oiseau (celui de l’histoire) prend appui sur un crâne humain, évoquant tout autant le passage inexorable de la vie à la mort que le lien qui unit l’homme à la nature.

Le prologue de Francisco Ferrer Lerín, écrivain et ornithologue espagnol, nous guide quant à la façon d’interpréter les illustrations et met l’accent sur le genévrier qui, comme nous l’avait laissé deviner le titre éponyme, va occuper une place centrale dans l’histoire. En effet, il est rappelé qu’outre ses propriétés thérapeutiques et médicinales, cet arbre possède également le pouvoir de donner la mort à celui qui en consomme les baies.

Alejandra Acosta réussit dans ses illustrations à faire fusionner le corps humain et les éléments végétaux, et à faire ressortir l’influence réciproque qu’ils ont l’un sur l’autre. Ceci est particulièrement visible lorsqu’il s’agit de représenter le corps de l’enfant à naître dans une matrice utérine rouge entourée d’un feuillage fourni, ou le cœur de la mère décédée dont les artères ont pour prolongement les branches du genévrier.

Mais c’est aussi en jouant avec la matérialité de l’ouvrage et grâce à l’utilisation d’un fil rouge reliant à deux reprises des médaillons s’étalant en vis-à-vis sur les doubles pages sans texte encadrant le conte, qu’Alejandra Acosta joue sur l’aspect homophonique du titre, comme l’a fait remarquer Catherine d’Humières dans son analyse du conte. En effet, les mots « enebro » (genévrier) et « enhebro » (première personne du singulier au présent de l’indicatif du verbe « enhebrar », qui signifie enfiler un fil dans le chas d’une aiguille) font fréquemment l’objet de confusions orthographiques en espagnol. Or, c’est bien avec un fil rouge que joue de façon métaphorique l’illustratrice, comme s’il s’agissait de faire circuler le sang entre le corps humain et la nature, telle la sève dans les branches du genévrier.

Dans la première double page, le fil rouge fait en effet référence au sang qui s’écoule lorsque la mère de Marleenken se coupe en mangeant une pomme, ce qui renforce l’aspect maléfique du fruit, d’autant que le couteau n’est pas représenté. La pomme, élément récurrent chez les Grimm, et la blessure constituent bien évidemment des références intertextuelles aux contes de Blanche-Neige et de la Belle au bois dormant. La coupure et le sang qui en découle annoncent par avance la mort de la jeune femme. Dans la dernière double page, le fil rouge relie la belle-mère écrasée par la meule de pierre à Marleenken qui conserve l’apparence d’un oiseau. Celui-ci tient dans son bec le fil comme s’il s’agissait du fruit de sa vengeance, cette dernière étant nécessaire au rétablissement de la justice.

La circularité que suggère la disposition de ces illustrations, au début et à la fin de l’œuvre, rappelle également que la mort, à chaque fois qu’elle est évoquée dans l’ouvrage, est inextricablement liée à la naissance ou à la renaissance. La mort annoncée de la mère de Marleenken découle de la naissance de ce dernier. La mort de la belle-mère permet quant à elle la renaissance de l’enfant sous sa forme humaine, qui n’est pas sans évoquer le mythe du Phénix. Cette renaissance ne pourra s’accomplir qu’au prix de nombreuses épreuves (un meurtre, une réincarnation sous la forme d’un oiseau, un voyage etc.) qui, comme dans tous les contes, permettront au héros de ressortir grandi de ce parcours initiatique.

Enfin, nous ne pourrions omettre de souligner les aspects choquants inhérents à l’infanticide et au cannibalisme évoqués dans le conte et qui sont représentés de façon étonnante dans l’ouvrage, notamment lorsque le lecteur se retrouve tout d’un coup confronté à une illustration occupant toute une double page et cadrant en gros plan le ragoût dans lequel flottent les organes, un œil et les os de l’enfant réduits en morceaux. Ou bien encore lorsque la tête de l’enfant, à l’instar de celle d’une poupée, est représentée entourée de trois corbeaux, d’une pomme et de taches de sang du même rouge.

C’est donc toute la teneur du conte traditionnel que parviennent à récupérer les illustrations d’Alejandra Acosta qui, loin d’édulcorer les aspects les plus choquants du conte, leur redonnent une force extraordinaire. La justice finit par triompher, tout comme la vie l’emporte sur la mort, la loyauté sur la perfidie. Le thaumatrope glissé dans la couverture de l’ouvrage et représentant un cœur vivant (de l’enfant ? de la mère ?) à l’intérieur du ventre de l’oiseau, n’est d’ailleurs pas sans nous rappeler qu’on ne meurt jamais tout à fait…

Mathilde Jamin