🔊 “Harper’s Bazaar” Premier magazine de mode, au MAD, musée des Arts Décoratifs, Paris du 28 février au 14 juillet 2020 (prolongée jusqu’au 4 janvier 2021)

“Harper’s Bazaar” Premier magazine de mode

au MAD, musée des Arts Décoratifs, Paris

du 28 février au 14 juillet 2020 (prolongée jusqu’au 4 janvier 2021)

Dans le cadre de la reprise progressive des activités du musée des Arts Décoratifs qui commencera le 15 juin 2020,

l’exposition temporaire « Harper’s Bazaar. Premier magazine de mode » réouvre ses portes le 23 juin 2020.

PODCAST – Interview de Éric Pujalet-Plaà,

attaché de conservation au musée des Arts décoratifs et co-commissaire de l’exposition

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 27 février 2020, durée 14’25. © FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaires :

Éric Pujalet-Plaà, Attaché de conservation au musée des Arts décoratifs

Marianne le Galliard, Docteur en histoire de l’art, spécialiste de la photographie

Assistés de Lola Barillot, Chargée de la documentation et de la coordination

À l’occasion de la réouverture des galeries de la mode, entièrement rénovées grâce au mécénat de Stephen et Christine Schwarzman, le Musée des Arts Décoratifs présente du 28 février au 14 juillet 2020 une grande exposition consacrée au célèbre magazine de mode américain Harper’s Bazaar.

Soixante créations de couture et de prêt-à-porter, issues essentiellement des collections du musée, ponctuées de prêts de pièces iconiques prestigieuses sont présentées en correspondance avec leur parution dans ce magazine. Le regard des grands photographes et illustrateurs qui ont fait le renom de Bazaar est ainsi mis en perspective pour résumer un siècle et demi d’histoire de mode. Man Ray, Salvador Dali, Richard Avedon, Andy Warhol, ou encore Peter Lindbergh ont, en effet, contribué à l’esthétique hors pair du magazine. « Harper’s Bazaar. Premier magazine de mode » retrace les moments forts de cette revue mythique, son évolution depuis 1867, en rendant hommage aux personnalités qui l’ont façonnée : Carmel Snow, Alexey Brodovitch et Diana Vreeland. Tous trois, à partir des années trente propulsent le magazine dans la modernité de la mode et du graphisme instaurant une exigence qui fait encore école. La scénographie, tout comme la rénovation et l’aménagement des galeries, a été confiée à l’architecte et designer Adrien Gardère.

Lancé en 1867 à New York par Harper & Brothers, Harper’s Bazaar s’adresse aux femmes afin de les instruire en matière de mode, de société, d’art et de littérature. Inscrit dans la tradition des gazettes de mode européennes, il présente l’originalité d’un engagement pour la cause féminine. Sa première rédactrice, Mary Louise Booth est suffragiste, abolitionniste et partisane de l’Union lors de la guerre civile américaine. La francophilie de cette femme de lettre rejaillit dans toute l’histoire du magazine. Au XXe siècle, Picasso, Cocteau, Matisse font partie des nombreux artistes français dont le magazine s’entoure. Bazaar consacre également des articles aux figures de l’École Américaine telles Jackson Pollock, Franck Stella ou William Burroughs.

C’est aussi une revue littéraire de portée internationale qui accueille les écrits de Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Jean Genet, André Malraux tout en accordant aux écrivains de langue anglaise une attention primordiale : Charles Dickens, Virginia Woolf, Patricia Highsmith, Truman Capote ou encore Carson McCullers ont écrit dans Bazaar. Au-delà du contenu, c’est l’aspect esthétique de la composition graphique qui constitue la richesse du magazine. L’équilibre entre les images de mode et l’acuité de sa critique font de Harper’s Bazaar une référence de l’histoire du graphisme et de la mode. Les grands couturiers et couturières : Charles-Frederick Worth, Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Cristobal Balenciaga doivent une part de leur mythe au rayonnement de Bazaar.

Déployée sur les deux niveaux des galeries de la mode, l’exposition chronologique et thématique propose une immersion dans le magazine en plaçant des robes face à leur publication originale très agrandie. Le cheminement souligne la contribution de Harper’s Bazaar à l’évolution de la silhouette depuis 150 ans et raconte comment ces images de magazine se sont construites. L’exposition intègre, en effet, croquis, photos et patrons qui ont précédé l’image de mode et nourri son inspiration.

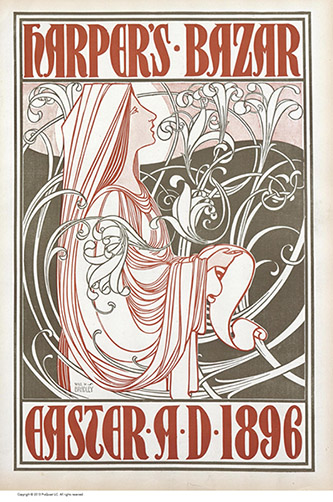

Le parcours s’ouvre sur un bref rappel de l’histoire des périodiques de mode au XVIe siècle. Mary L. Booth, première rédactrice en chef en 1867, donne le ton du magazine et introduit les créations du couturier parisien Charles-Frederick Worth très appréciées par les clientes fortunées américaines. Le magazine prend part à l’évolution des styles en témoignant successivement du goût de l’Art nouveau, puis de l’orientalisme des Ballets russes et de Paul Poiret qui inspire les couvertures que dessine Erté dans les années folles. C’est à cette époque que les photographies du baron Adolphe de Meyer orientent le magazine vers une esthétique photographique que plus tard George Hoyningen-Huene ou George Platt-Lynes teintent de surréalisme, à l’unisson des illustrations de Cassandre paraissant en couverture. Ce style répond aux créations d’Elsa Schiaparelli ou de Madeleine Vionnet donnant à la mode une dimension métaphysique et antique.

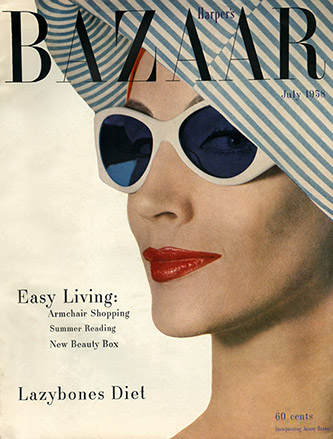

L’accent est mis sur l’importance de la « sainte trinité » qui, dans les années 1930, fait de Bazaar un magazine de luxe avant-gardiste : Carmel Snow – rédactrice en chef s’allie le talent d’Alexey Brodovitch – directeur artistique – et de Diana Vreeland – chroniqueuse de mode. Vreeland s’impose en styliste photographique ouvrant le magazine aux grands espaces et aux corps ensoleillés que Louise Dahl-Wolfe saisit en couleur Kodachrome. Carmel Snow introduit de grands noms de la photographies tels Man Ray puis Richard Avedon, en accord parfait avec les tendances de mode : le lyrisme d’Avedon se prête à l’envolée des robes du soir d’après-guerre. Elle baptise aussi la première collection « New Look » de Christian Dior en 1947 initiant un véritable Âge d’or. Cependant, les années 1950 remettent en question Bazaar tel que le montre le film Funny Face avec Audrey Hepburn en premier rôle. L’heure est à l’existentialisme et déjà aux premières illustrations d’Andy Warhol. L’évolution de Richard Avedon et les nouvelles ressources optiques photographiques conduisent à la révolution Pop et Op du fameux numéro futuriste d’avril 1965.

À sa suite, le photographe Hiro fait de la mode un champ d’expérimentations en s’inspirant de l’art cinétique et en combinant films couleurs et flashs. Auras, distorsions, irisations des clichés des années 1970 se reflètent aussi dans la création de mode colorée et brillante des années DDD : Disco, Dallas et Dynastie donnent le ton du Bazaar des années 1980 dirigé par Mazolla marquées par la présence en couverture des portraits de célébrités du Star Système photographiées en ektachrome et en plan très rapproché. En 1992, Liz Tilberis, rédactrice en chef, et Fabien Baron, directeur artistique, renouent avec l’élégance classique du magazine grâce à une refonte de sa typographie et au choix d’une esthétique affirmée. Linda Evangelista et Kate Moss sont mises en lumières par Patrick Demarchelier ou Peter Lindbergh.

Avec l’arrivée de Glenda Bailey en 2001, en tant que rédactrice en chef, accompagnée par Stephen Gan et Elisabeth Hummer – directeurs artistiques, le magazine se fait spectacle et s’ouvre à la fantaisie. Les photographes tels Jean-Paul Goude ou Simon Procter sont meneurs de revue. L’heure est au backstage, aux coulisses, aux grandes compositions photographiques et aux ambitieuses prises de risque. La beauté et l’éclat du magazine s’accompagnent néanmoins d’un grand respect pour son histoire.

Cette exposition est la première consacrée à un magazine de mode qui ne se limite pas à la simple présentation de photographies : elle se penche autant sur la question de la direction artistique que sur l’impact du graphisme et de la photographie, sur le rôle des femmes et des hommes qui, autant que ceux qui la créent et la portent, défendent une certaine idée de la mode. Dans un musée qui a fait de la mode l’un de ses piliers, il n’est pas inutile de rappeler que le magazine de mode est très souvent le premier matériau qui permet d’en écrire l’histoire comme il est aussi le premier véhicule de la diffusion et de la connaissance de la mode, un élément de définition de son identité, un acteur fondamental du système de la mode remis ici dans sa juste perspective.