🔊 “Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen” Un danois à Paris (1892-1902) au Musée Bourdelle, Paris du 29 janvier au 31 mai 2020 (prolongée jusqu’au 26 juillet 2020)

“Les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen“

Un danois à Paris (1892-1902) au Musée Bourdelle, Paris

du 29 janvier au 31 mai 2020 (prolongée jusqu’au 26 juillet 2020)

À partir du 16 juin prochain, le public pourra retrouver progressivement les collections et les expositions des musées de la Ville de Paris en toute sécurité.

Conformément aux directives du gouvernement et afin de garantir une protection optimale durant les visites, les musées de la Ville de Paris ont mis en place des mesures sanitaires et de nouvelles dispositions d’accueil après 3 mois de fermeture. Désormais, pour visiter les expositions temporaires, la réservation en ligne d’un billet horodaté est nécessaire pour tous, y compris les détenteurs de la carte Paris Musées, afin de garantir un contrôle optimal des jauges pour assurer des visites en toute sécurité. Ces réservations ouvriront dès le mardi 9 juin 2020 sur : www.billetterie-parismusees.paris.fr L’accès aux collections permanentes restera gratuit et sans réservation.

PODCAST – Interview de Jérôme Godeau, historien de l’art et commissaire scientifique de l’exposition

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le le 28 janvier 2020, durée 14’36. © FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaires générales :

Teresa Nielsen, directrice du Vejen Kunstmuseum

Amélie Simier, directrice du musée Bourdelle

Commissaire scientifique :

Jérôme Godeau, historien de l’art, musée Bourdelle

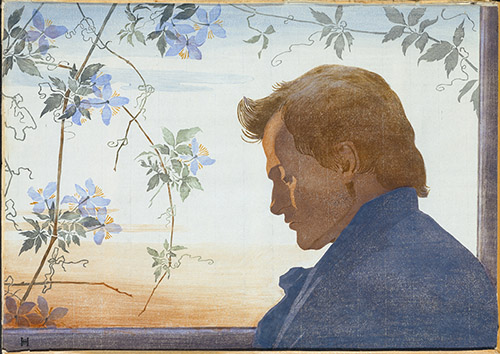

Cette première exposition en France consacrée à Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) invite à une plongée onirique dans l’univers du sculpteur et céramiste danois, contemporain d’Antoine Bourdelle (1861-1929). L’exposition se consacre aux années parisiennes (1892 à 1902), de N.H. Jacobsen, établi à Paris qui est alors, avec Bruxelles et avant la Sécession viennoise, l’une des capitales du premier symbolisme, nourri des échanges et des amitiés nouées entre écrivains, musiciens et artistes venus de l’Europe entière. L’atelier de Hansen Jacobsen à la Cité Fleurie, boulevard Arago, est le rendez-vous d’un groupe de symbolistes danois et francophiles. Dans ce « couvent artistique », l’émulation est d’autant plus vive que Hansen Jacobsen a pour voisins d’atelier le céramiste et collectionneur Paul Jeanneney, le sculpteur et céramiste Jean Carriès, l’illustrateur et affichiste Eugène Grasset.

L’oeuvre de Hansen Jacobsen est fortement marquée par un goût pour l’étrange, l’ambigu, voire le macabre – une « inquiétante étrangeté », pour reprendre la formule que Sigmund Freud inventera quelques années plus tard. Ses sculptures renouent avec la mythologie nordique et les légendes scandinaves, avec l’oralité du folklore et le fantastique des contes d’Andersen. Affranchie des canons de l’académisme comme des conventions du réalisme, cette oeuvre singulière est néanmoins inséparable des plus audacieuses recherches plastiques de son temps. Participant aux manifestations de la Société nationale des beaux-arts et à l’Exposition Universelle de 1900, Hansen Jacobsen est de fait engagé aux côtés de ceux qui ont favorisé l’éclosion de l’Art nouveau et le rayonnement du symbolisme. Parallèles quoique singulières, les trajectoires de Hansen Jacobsen et de Bourdelle participent toutes deux au rayonnement de ce moment symboliste, dans le sillage de Gustave Moreau et de Paul Gauguin. Elles s’inscrivent aussi dans la modernité ornementale de l’Art nouveau.

L’exposition donne à voir la genèse et la richesse du langage plastique de N.H. Jacobsen, confrontant un ensemble significatif de plâtres, de bronzes et de céramiques du Danois aux céramiques de Jean Carriès, de Paul Gauguin, de Jeanneney, aux compositions graphiques d’Eugène Grasset, de Carlos Schwabe, d’Odilon Redon, de Frantisek Kupka, aux peintures de Georges de Feure , de Jens Lund, de Gustave Moreau, aux sculptures sataniques de Boleslas Biegas et à une sélection de sculptures, de dessins et de photographies de Bourdelle, lié aux milieux spiritualistes de Montparnasse et à la Rose+Croix. Dans le laboratoire formel du symbolisme, opératoire des années 1890 aux années 1900, l’exposition rend à Jacobsen la place – essentielle – qui lui revient, quand chaque oeuvre semble parler « à l’âme en secret sa douce langue natale » (Charles Baudelaire, « L’invitation au voyage », Les Fleurs du mal, 1857).

65, Boulevard Arago – Un cercle symboliste danois à Paris

Niels Hansen Jacobsen, fils d’agriculteur, naît à Vejen, petite ville industrielle du Jutland au Danemark, et se forme à l’Académie royale des beaux-arts de Copenhague dans la tradition du célèbre sculpteur Berthel Thorvaldsen, imprégnée des modèles de la statuaire antique. Une bourse de voyage distingue son talent et le mène de l’Allemagne à l’Italie puis à Paris, considérée alors comme la capitale des arts, où il s’installe en 1892 pour dix ans.

De Montmartre à Montparnasse, on voit surgir de terre des cités d’artistes, comme l’actuel musée Bourdelle. Au 65 boulevard Arago, un entrepreneur avisé dispose des pavillons, reliques de l’Exposition universelle de 1878, autour d’un jardin; c’est dans « cette espèce de couvent artistique » pour reprendre les termes du critique d’art Arsène Alexandre qui le fréquente – lieu préservé aujourd’hui sous le nom de Cité Fleurie – que Jacobsen et son épouse, la peintre Anna Gabriele Rohde, s’établissent. Ils y rejoignent une communauté de sculpteurs nordiques et nord-américains. Bientôt ils attirent leurs amis danois – les peintres Axel Hou, Jens Lund, Henriette Hahn, Johannes Holbeck, le sculpteur Rudolph Tegner. L’émulation est d’autant plus vive qu’ils y côtoient des acteurs majeurs du symbolisme : le sculpteur et potier Jean Carriès, Eugène Grasset l’illustrateur, Paul Jeanneney qui collectionne les céramiques japonaises.

De son éloignement du Danemark, de ce creuset d’artistes rassemblés à Paris, Jacobsen tire l’alchimie d’une oeuvre éminemment originale, entre identité nordique, obsessions symbolistes, esthétique art nouveau et expérimentations techniques radicales.

La Petite Sirène

« – Pourquoi ne nous a-t-on pas donné une âme immortelle ? » disait la petite sirène affligée. « Je donnerais les trois cents années que j’ai à vivre pour être personne humaine un seul jour et avoir part ensuite au monde céleste ! » Hans Christian Andersen, La Petite Sirène

Achevant la rédaction de La Petite Sirène (1837), Hans Christian Andersen confesse : « c’est le seul de mes travaux qui m’ait ému moi-même tandis que je l’écrivais ». La fille des mers de l’écrivain danois appartient à l’immense courant des figures de nymphes, de jeunes femmes associées à la nature, qui ne cessent de refaire surface – des rêveries du romantisme aux mystères du symbolisme, aux volutes de l’Art nouveau.

La transposition en ronde-bosse que Niels Hansen Jacobsen donne de la Petite sirène en 1901 inscrit le corps serpentin de l’ondine dans une dynamique tournoyante. Les prouesses ornementales des compositions de Jens Lund – compatriote de Hansen Jacobsen à la Cité fleurie – ressortissent aussi à la logique de l’arabesque. L’ambivalence de ce rythme plastique induit des images de désir et de mort qui affleurent dans l’eau fuyante des aquarelles de Gustave Moreau, dans les songes océaniques du Danois Henry Brokman ou le flux ténébreux des lithographies d’Odilon Redon.

La céramique organique de Jean Carriès et de Hansen Jacobsen, les teintes écumeuses et la matière vitreuse des pâtes de verres de François Décorchemont et de Georges Despret invitent à une méditation sur l’imagination de la matière, à une rêverie sur « l’eau féminine », selon l’expression de Gaston Bachelard (L’eau et les rêves, 1941), et ses mystères. L’opalescence irisée de la pièce du verrier américain Louis-Comfort Tiffany évoque irrésistiblement « l’ombrelle vivante » de la méduse aux « fins cheveux qui sont ses organes pour respirer, absorber et même aimer» (Jules Michelet, La Mer, 1875).

L’alchimie de la céramique

« Ce qui me plaît dans la céramique, c’est que l’on crée soi-même la matière… » Niels Hansen Jacobsen

La terre est la matière première d’un sculpteur mais l’achèvement de son oeuvre en bronze requiert l’intervention de fondeurs, ou en marbre celle de praticiens. En revanche le grès émaillé permet de se réapproprier la totalité du geste créateur : modelage, émaillage puis cuisson – les hasards du feu font de chaque objet une pièce unique.

La découverte des pots en grès du Japon à l’Exposition Universelle de 1878 est une révolution artistique. Formes végétales, construction asymétrique, terres irrégulières, émaux luisants ou mats, coulures et surépaisseurs – ces grès japonais sont ardemment recherchés des collectionneurs comme des sculpteurs devenus potiers.

Au Salon de la Société nationale des beaux-arts de 1892, tous les grands noms de la céramique d’avant-garde se côtoient : Chaplet, Dalpayrat, Dammouse, Deck, Delaherche, Gauguin, Lachenal, puis Bigot, Jeanneney… et Carriès, le voisin du 65 boulevard Arago, l’un des plus audacieux.

N.H. Jacobsen se met au grès dès 1894 – peut-être sous l’influence du céramiste Carriès ? – et sa production, exposée à Paris entre 1898 et 1903, se distingue, plus fruste, plus expérimentale : des pots aux formes ambigües, des couvertes coulant comme des humeurs corporelles, des agrégats de matières brutes, des cloisons de métal chantournées… De retour au Danemark, Jacobsen poursuit ses recherches alchimistes jusqu’à sa mort ; il aura soin que ses recettes d’émaillage disparaissent avec lui.

Le grès émaillé

La terre une fois cuite devient céramique. On distingue deux types de céramique : les pâtes poreuses, rendues imperméables par une couverte – terre vernissée, faïence ; les pâtes vitrifiées dans la masse – porcelaine, grès.

Le grès est découvert en Chine au XVe siècle avant notre ère et son processus de cuisson à haute température (1150° à 1350°) maîtrisée dix siècles plus tard ; en France, des gisements de terre à grès sont exploités depuis le Moyen Age pour produire des objets utilitaires, imperméables et qui ne se fendent pas sous l’effet du gel.

Parallèlement aux productions de type industriel, la pratique du grès artistique se développe à la fin du XIXe siècle : la gamme subtile de ses couleurs naturelles est révélée par la cuisson au bois puis au gaz, avec plus ou moins d’oxygène ; des couvertes appliquées, qui fondent et se vitrifient à la cuisson, offrent d’autres effets de couleurs et de matières.

Toutes ces combinaisons possibles sont laissées à l’appréciation du potier devenu alchimiste : à lui d’anticiper l’effet que donnera tel mélange de terre, telle superposition d’émaux, placés à tel endroit du four, cuit à telle température et de telle manière…

Si Hansen Jacobsen maîtrise le processus et se délecte à jouer des marges de hasard qu’il offre, Bourdelle préfère confier à Alexandre Bigot, céramiste et chimiste expérimenté, le soin de mettre en couleurs ses sculptures. Les deux exposeront leurs céramiques dans les Salons et les Expositions universelles.

Troll qui flaire la chair de chrétiens – Sauvagerie de la forêt psychique

« L’homme y passe à travers des forêts de symboles. Qui l’observent avec des regards familiers » Charles Baudelaire, « Correspondances », Les Fleurs du Mal

Conçu par Niels Hansen Jacobsen au cours d’un séjour au Danemark en 1896, Troll qui flaire la chair de chrétiens s’inspire d’une figure immémoriale du folklore scandinave. Une queue, des cornes, des serres en forme de pince à trois doigts – déni diabolique de la Trinité du christianisme ? Aux aguets dans la forêt des origines, la créature bestiale renvoie aux pulsions premières et dévoratrices. La logique formelle du Troll naît d’un riche humus de références vernaculaires et plastiques.

Le processus dynamique de l’hybridation est directement inspiré de Paul Gauguin, des pots anthropomorphes et zoomorphes du céramiste qui joue avec le feu pour célébrer l’ensauvagement de l’artiste. À l’instar de Gauguin, les grès émaillés de Carriès et de Hansen Jacobsen font surgir de la « fournaise intérieure » (Paul Gauguin) les monstres primitifs de l’oralité cannibale, tout à la fois pour les invoquer et les conjurer.

Rien de plus pertinent que de coupler le symbolisme, symbolus (latin) ou sumbolon (grec), signe de ce qui unit l’esprit au monde, à son contraire : le diabolisme, dia-bolos, le signe qui divise, qui sépare, qui oppose. La faim éperdue de l’unité primordiale se double de la hantise de dislocation, de l’angoisse d’être dévoré en retour. Une angoisse qui trouve son expression symbolique et plastique dans les figures de sorcières, de louves qui ressurgissent dans l’aquarelle d’Eugène Grasset, Trois femmes et trois loups (vers 1900), dans l’huile incandescente de Paul Ranson, la Sorcière au Chat noir (1893).

Masques et méduse – Affronter La Gorgone

« J’ai tout fait avec RIEN RIEN, seulement une gueule de bouledogue » Jean Carriès

Parce qu’il résume l’être à sa simple face, parce qu’il en est l’abrégé saisissant, le masque est une forme largement plébiscitée par les artistes de la fin du XIXe siècle, en quête d’expressions synthétiques et de symboles puissants. À ce titre, le Japon et ses masques du théâtre de Nô, dont Bourdelle conservait un exemplaire, fut un réservoir majeur, riche de mille et une variations.

Tandis que certaines de ses céramiques ressortissent au genre du portrait naturaliste, N.H. Jacobsen présente à l’Exposition universelle de 1900 une allégorie proprement cauchemardesque avec son Masque de l’Automne.

Le masque, qui fige le vivant au point de le pétrifier, est moins un « décor suborneur » que l’apparition de « la véritable tête et la sincère face » (Charles Baudelaire, « Le Masque », Les Fleurs du Mal, 1861). Avec ses plis et ses viscosités, avec ses yeux énucléés ou sa langue caressant un serpent, le masque fixe la mort à l’oeuvre, et dévoile la sexualité la plus archaïque.

Le masque, cette tête décapitée de Jean-Baptiste que contemple la Salomé au jardin (1871) de Gustave Moreau, renvoie inexorablement à Méduse, cette gorgone mortelle dont Persée parvint à trancher la tête maléfique. À cet égard, Antoine Bourdelle, Pierre-Amédée Marcel-Berroneau et surtout Arnold Böcklin, avec sa Méduse effrayée (1897), ont livré des images d’autant plus médusantes qu’elles réunissent, sur une même face, Eros et Thanatos, l’amour et la mort.

La part de l’ombre

« Imagine, mon ombre est devenue folle, elle croit être l’homme et que moi… pense donc… que moi, je suis son ombre ! » Hans Christian Andersen, L’Ombre

Insaisissable par nature, l’ombre est une figure de l’impermanence, de l’incertitude, voire de la mort. Elle est aussi « signature du réel », pour reprendre les termes de Clément Rosset (2004), car seul un corps tangible peut projeter une ombre. De cette noirceur équivoque, les symbolistes tirent un surcroît de sens : l’ombre agit comme révélateur de l’irrationnel, de la part incontrôlée mais nécessaire de soi-même. Son royaume est celui des bêtes hybrides et nocturnes qui hantent les céramiques de Hansen Jacobsen, la gravure de Frantisek Kupka, la photographie de Brassaï et La Nuit (1894) de Victor Prouvé. Mais ce chef d’oeuvre symboliste renvoie aussi aux travaux, contemporains de ceux de Hansen Jacobsen, sur l’exploration des rêves, aux recherches sur le sommeil et l’hypnose de l’École psychiatrique de Nancy.

Des contrées obscures du psychisme surgissent les apparitions cauchemardes-ques du Chopin de Boleslas Biegas, les visions fantomatiques des plaques de verre de Bourdelle. Les arabesques ténébreuses de Jens Lund laissent émerger d’inavouables désirs qui assaillent, comme autant de doubles menaçants, la figure masculine du marbre de Bourdelle ou le masque aux yeux clos de la broche de Grasset : « Je est un autre », selon la formule d’Arthur Rimbaud…

Transcription plastique du conte éponyme d’Hans Christian Andersen (1847) où le savant qui a donné congé à son ombre en devient la victime, L’Ombre (1897) de Hansen Jacobsen renvoie à on ne sait quelle évidence sinistre : ce « long haillon » se plie, se déplie et se dilate comme la draperie d’une vague qui aurait englouti le corps dont elle était la projection.

La mort et la mère – L’arabesque du féminin

« Alors la mère […] tomba à genoux […]. Et elle baissa profondément la tête. Et la Mort entra avec son enfant au pays inconnu » Hans Christian Andersen, L’Histoire d’une mère

Plus sombre encore que le conte de La Petite Sirène (1837), L’Histoire d’une mère (1847) renvoie à l’impossibilité de départager, comme l’écrit H.C. Andersen, « la fleur du malheur» de celle de « la bénédiction ». La chute du texte d’Andersen inspire à Niels Hansen Jacobsen la transposition plastique de La Mort et la mère, présentée au Salon de la Société nationale des beaux-arts de 1893. Enroulement, volute, spirale… du mouvement giratoire de la Mort à la fluidité de la robe et des cheveux flottants, le féminin ouvre un espace ondulatoire où l’on peut sombrer.

L’érotisme serpentin de l’arabesque prend une charge mortifiante avec La Vitrioleuse (1894) d’Eugène Grasset, La Femme au chapeau noir (vers 1898-1900) de Georges de Feure. Par quel maléfice les grâces florales de l’Art nouveau s’inversent si aisément en figures de la castration – Méduse, stryge , sirène ou succube ? La goule aux filets captateurs imprime toute sa noirceur aux lithographies d’Edvard Munch ou d’Eugène Carrière.

Fleurs du Mal (1890) d’Odilon Redon, Fleur putain, Fleur de nuit (1898) de Jens Lund, Féminiflores ornementales et fatales de Georges de Feure… Entre exorcisme et fascination, le masque méduséen ressurgit sans cesse sous l’icône de la femme-fleur – image énigmatique, déchiffrée par Sigmund Freud comme représentation horrifiante de la puissance sexuelle de la Mère.