🔊 “Loup !” Qui es-tu ? au Musée de l’image ville d’Épinal du 30 novembre 2019 au 31 mai 2020 (prolongée jusqu’au 20 septembre 2020)

“Loup !“ Qui es-tu ?

au Musée de l’image ville d’Épinal

du 30 novembre 2019 au 31 mai 2020 (prolongée jusqu’au 20 septembre 2020)

PODCAST – Interview de Jennifer Heim,

attachée de conservation du patrimoine au Musée de l’image ville d’Épinal et commissaire de l’exposition

par Anne-Frédérique Fer, à Épinal, le 27 novembre 2019, durée 19’39. © FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

commissariat : Jennifer Heim, Attachée de conservation du patrimoine au Musée de l’image.

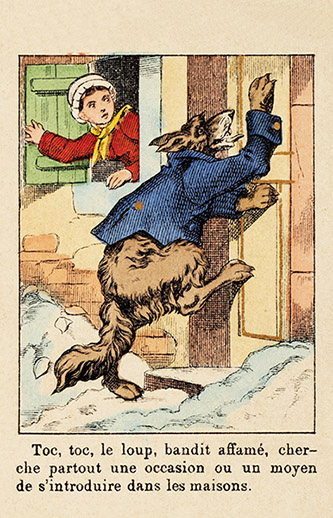

À la simple mention de son nom, certains frissonnent déjà. Difficile, aujourd’hui, de porter un regard objectif sur un animal duquel on a tant dit et médit. Plus qu’un loup, c’est une image de loup qui apparaît : celui des contes et des fables, le loup dont on nous menaçait lorsque, enfants, nous n’étions pas sages, la bête monstrueuse avide de chair humaine, symbole de nos peurs les plus archaïques. Un loup qui parle comme un homme et dont il porterait les vices et défauts.

S’il est si compliqué de se représenter un loup simplement pour ce qu’il est, c’est en raison du lourd poids culturel qu’il porte sur ses épaules depuis plusieurs siècles. Sa réputation, sulfureuse, le précède presque toujours.

Depuis le Moyen Âge, le loup se taille une place de choix dans le bestiaire européen fondamental. Aux côtés du renard, de l’ours et du corbeau, il compte parmi les animaux les plus chargés de significations. Parfois admiré, le plus souvent craint voire détesté ou ridiculisé, le loup suscite tous les sentiments hormis celui d’indifférence.

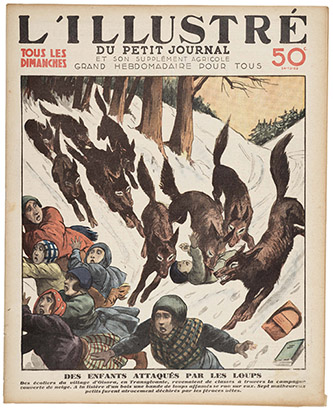

Au récit des sombres faits divers, souvent déformés et amplifiés, s’ajoutent les innombrables contes, fables, légendes, chansons et dessins animés dans lesquels il tient le rôle-titre, pour le meilleur et surtout pour le pire.

Alors que la question du retour du loup en France depuis 1992 est plus que jamais d’actualité, le musée se penche sur la construction du loup culturel. Celui qui habite notre inconscient collectif et dont l’image se transmet de génération en génération.

Comment le mythe du loup s’est-il construit ? Sur quelles bases la « peur du loup » s’est-elle forgée en Occident ?

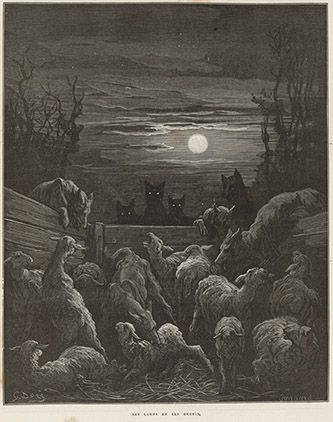

Le Musée de l’image invite à découvrir l’aventure culturelle de cet animal à travers l’étude des estampes populaires françaises : témoignages des regards portés sur le loup, ces imageries sont aussi, de par leur large audience, de puissants agents de construction et de diffusion du mythe. D’autres oeuvres, issues de la culture savante, enrichissent le parcours de l’exposition.

Parcours de l’exposition

L’exposition « Loup ! Qui es-tu ? » prend place dans six espaces d’exposition temporaire du Musée de l’image, sur une surface totale de près de 320 mètres carrés ; chacun d’eux étant identifié et consacré à une problématique. Au sein de chaque salle se succèdent diverses sections, liées les unes aux autres et portant des titres inspirés des expressions populaires sur le loup ou tirées de textes connus, par exemple des Fables de La Fontaine. Chaque salle se distingue par une ambiance différente, incluant parfois le son, imaginée par la scénographe Marie Teyssier.

Le parcours est également jalonné de bornes sonores, permettant aux visiteurs d’écouter contes et fables.

Si les images populaires (majoritairement du XIXe siècle) issues du fonds du Musée de l’image constituent l’objet d’étude principal de l’exposition, d’autres oeuvres viennent enrichir le parcours : Beaux-Arts et arts décoratifs, musique, spécimens d’histoire naturelle, documents d’archives, vidéos, extraits sonores, pièges à loup, ouvrages illustrés, estampes savantes, costumes, sculptures, articles de journaux contemporains, etc.

Promenons-nous dans les bois / Les rapports entre l’homme et le loup

Le loup côtoie l’homme depuis la préhistoire. S’adaptant à des milieux différents, il est présent pendant longtemps dans tout l’hémisphère nord. Aussi, de nombreuses civilisations ont observé le loup, s’en sont fait une idée et lui ont prêté des symboliques. Les Indiens d’Amérique le vénèrent pour sa force et sa bravoure. Les Romains l’honorent : c’est une louve qui, selon la légende, aurait allaité Romulus et Rémus, fondateurs de Rome. La puissance et la sauvagerie du loup suscitent en revanche plus souvent peur et révulsion. De la Grèce antique au Siècle des Lumières, en passant par l’âge médiéval, l’image du loup est associée à cruauté et violence. […]Cette détestation millénaire pour le loup naît au moment où l’homme devient agriculteur et pratique l’élevage de bêtes. Le loup, s’attaquant aux troupeaux, devient un nuisible qu’il convient d’éliminer. Au péril certain qu’il représente pour les animaux domestiqués et, pire, pour les êtres humains, se superpose la peur chrétienne du loup perçu comme l’incarnation du Mal. […]

Cabinet de chasse / La chasse au loup

Considéré comme un nuisible, le loup est chassé et traqué sans relâche. La chasse au loup est considérée comme la plus noble car difficile. La bête ne se laisse en effet pas aisément approcher et est capable de courir plusieurs kilomètres à grande vitesse. De nombreux traités présentent les techniques de chasse. La vénerie, c’est-à-dire la chasse à courre, est une des techniques les plus indiquées. L’incontournable Livre de chasse de Gaston Phébus (XIVe siècle) fait l’éloge du chien, « la plus noble bête que Dieu fit jamais ». La chasse du loup de Jean de Clamorgan compte aussi parmi les traités les plus importants écrits à la Renaissance. L’art cynégétique – qui a trait à la chasse – fait la part belle aux féroces confrontations entre chiens et loups. […]

Marjolaine Leray, Un petit chaperon rouge

Marjolaine Leray, jeune illustratrice, propose sa version du conte de Charles Perrault. Un, et non le Petit Chaperon rouge. L’article devient indéfini, le nom perd ses majuscules. Le mythe s’estompe et laisse place à une autre histoire: une fillette vêtue de rouge, dotée d’une personnalité propre, rencontre un loup. Marjolaine Leray utilise les deux couleurs fondamentales du conte. Le noir du loup, le rouge du chaperon. À elles seules, elles expriment et symbolisent. Reprises dans les dialogues, elles se font narratives. Le rouge, envahissant dès la couverture, de victime devient poison glissant dans les sombres entrailles du loup. […]

Qui a peur du grand méchant loup ? / Le loup mis en scène : les contes et les fables

Bête à laquelle on attribue des intentions malfaisantes en lieu et place des instincts, le loup incarne voracité, cruauté. Cette charge est exploitée dans les fables et les contes qui, à leur tour, en amplifient le poids et la portée. Le loup apparaît comme un incontournable des histoires pour enfants. Il incarne une menace archétypale, au même titre que celle de l’ogre ou du croque-mitaine, terreurs des enfants, et leur serait, selon certains, plus épouvantable encore… « C’est pour mieux te manger, mon enfant »… Qui mieux que le loup, à l’instinct de prédation sauvage et à l’appétence supposée pour la chair des enfants, pourrait incarner le danger qui guette les jeunes filles innocentes ? Au XXe siècle, les analyses du conte du Petit Chaperon rouge mettent en évidence la symbolique charnelle de ce conte d’initiation, la perte de l’innocence. […]

Mircea Cantor, Deeparture, Vidéo, 2005

L’artiste d’origine roumaine Mircea Cantor s’est taillé une place importante sur la scène internationale, exposant dans de nombreux musées. Il utilise divers moyens d’expression : installation, photographie, objet ou vidéo. Dans la vidéo Deeparture, deux animaux se réveillent dans un « white cube », espace blanc neutre. Il est presque certain que le loup, prédateur naturel de la biche, va la dévorer. La tension monte. L’anxiété gagne le spectateur, immergé dans la vidéo grand format. Pas de mise en scène pour cette expérience dont l’issue est inconnue. […]

« Un loup rempli d’humanité (s’il en est de tels dans le monde) » / Le regain d’affection pour le loup – le loup aujourd’hui

Le loup est traqué et chargé des pires symboles en Occident. Devrait-il se sentir coupable d’agissements dont l’origine est instinctive ? Déjà La Fontaine met le doigt sur l’absurdité de la haine que l’homme voue au loup. À sa suite, les imageries populaires de la fin du XIXe siècle donnent la parole au loup. L’homme rêve d’un monde idéal où loup et agneau vivraient en paix. En attendant, il tente de domestiquer les forces sauvages. Dans un contexte chrétien, cette tentative prend la forme d’une lutte du Bien contre le Mal. Mais un loup reste un loup, envers et contre tout. Sa sauvagerie, symbole de liberté, est parfois valorisée. D’autres qualités lui sont reconnues : dévouement envers les siens, sens de la famille… Le Livre de la jungle de Kipling fait évoluer la vision sur le loup à la fin du XIXe siècle. Le loup ne serait-il pas si abominable ? […]