🔊 “Magdalena Abakanowicz” La trame de l’existence, au Musée Bourdelle, du 20 novembre 2025 au 12 avril 2026

“Magdalena Abakanowicz” La trame de l’existence

au Musée Bourdelle, Paris

du 20 novembre 2025 au 12 avril 2026

PODCAST – Entretien avec

Ophélie Ferlier Bouat,

directrice du musée Bourdelle,

et commissaire générale de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 17 novembre 2025, durée 17’16,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Magdalena Abakanowicz, La Foule V, 1995-1997, toile de jute et résine, CCØ Paris Musées / Musée d’art moderne de Paris. Avec l’autorisation de la Fondation Marta Magdalena Abakanowicz-Kosmowska et Jan Kosmowski, Varsovie, Pologne.

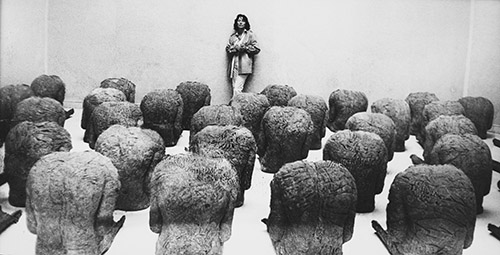

Magdalena Abakanowicz et son œuvre Dos à la Biennale de Venise, 1980,© Fondation Marta Magdalena Abakanowicz-Kosmowska et Jan Kosmowski, Varsovie, Pologne. Photo ©Jan Kosmowski.

Magdalena Abakanowicz et son métier à tisser, 1966, Varsovie © Fondation Marta Magdalena Abakanowicz-Kosmowska et Jan Kosmowski, Varsovie, Pologne. Photo ©Jan Kosmowski.

Commissariat général :

Ophélie Ferlier Bouat, Directrice du musée Bourdelle

Commissariat scientifique :

Jérôme Godeau, Historien de l’art

Avec la collaboration de Colin Lemoine, Historien de l’art

Assistés de Margaux Coïc, Assistante d’exposition

Le musée Bourdelle présente la première grande exposition dédiée à Magdalena Abakanowicz en France. Artiste majeure de la scène polonaise du 20e siècle, Abakanowicz (1930-2017) a connu dès son plus jeune âge la guerre, la censure et les privations sous le régime communiste. Elle a livré des sculptures et des œuvres textiles immersives, poétiques, parfois inquiétantes, souvent politiques. Inspirée par le monde organique, par la sérialité et la monumentalité, sa création possède une puissance et une présence indéniables, en résonance avec les problématiques contemporaines – environnementales, humanistes, féministes. Radicale et pionnière, l’œuvre d’Abakanowicz a été régulièrement exposée à l’étranger, des États-Unis au Japon en passant par l’Europe, et plus récemment à la Tate Modern de Londres et au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Le musée Bourdelle propose des clés de lecture biographiques et historiques à travers un parcours chrono-thématique de 70 ensembles – 33 installations sculptées, 10 œuvres textiles, dessins et photographies.

Dans les 600m² de l’aile Portzamparc, dont les murs de bétons ont été rénovés pour l’occasion, l’exposition met l’accent sur la production sculpturale d’Abakanowicz afin de redonner à l’artiste sa place parmi les grands sculpteurs du 20e siècle. Le sous-titre de l’exposition, « La trame de l’existence », associe deux termes employés par l’artiste pour définir son œuvre. Elle envisageait le tissu comme l’organisme élémentaire du corps humain, marqué par les aléas de son destin.

Fruit d’un travail de trois années, le projet bénéficie du soutien actif de la Fondation Marta Magdalena Abakanowicz-Kosmowska et Jan Kosmowski de Varsovie, de l’Institut polonais et de l’Institut Adam Mickiewicz. Les principaux prêteurs sont la Fondation Marta Magdalena Abakanowicz-Kosmowska et Jan Kosmowski de Varsovie, la Fondation Toms Pauli de Lausanne, le Musée central des Textiles de Łódź, la Tate Modern de Londres, le Musée d’art contemporain de Cracovie et le musée d’Art moderne de Paris.

Magdalena Abakanowicz, Abakan rouge, 1969, sisal, Tate, Don anonyme, 2009. Photo: © Magdalena Abakanowicz.

Magdalena Abakanowicz avec Abakan rouge à l’exposition du musée d’Art de Pasadena, Los Angeles, 1971 © Fondation Marta Magdalena Abakanowicz-Kosmowska et Jan Kosmowski, Varsovie, Pologne. Photo ©Jan Kosmowski.

Magdalena Abakanowicz dans son atelier, 1960, Varsovie. © Fondation Marta Magdalena Abakanowicz-Kosmowska et Jan Kosmowski, Varsovie, Pologne. Photo ©Marek Holzman.

Parcours de l’exposition

Située dans le jardin sur rue, la monumentale Grande figure accueille le visiteur au début de son parcours.

Dans le couloir de l’aile Portzamparc, la première partie donne un aperçu de l’ampleur de la production de Magdalena Abakanowicz : pièces textiles des débuts, sculptures de petits formats (souvent anatomiques), dessins et projets pour l’espace public.

Le parcours se poursuit sur le cycle d’oeuvres monumentales entamé par Abakanowicz au cours des années 1960 : les Abakans, de spectaculaires pièces textiles suspendues au plafond. Malgré une pénurie de matériaux, l’artiste tisse ces objets en fibres naturelles à l’aide de cordes et tissus de récupération pliés sous son lit.

Dans les années 1970, la pratique d’Abakanowicz s’ouvre à la figure humaine et adopte le principe de la sérialité, qu’elle développe avec Dos et Figures dansantes. La troisième partie de l’exposition se penche sur ces coques, sans identité, qui interrogent la présence et la disparition. La quatrième partie s’ouvre sur son installation emblématique Embryologie, dévoilée à la Biennale de Venise en 1980. Entre corps, matière organique et roche, ces cocons accumulés immergent le pectateur dans un lieu ambigu et hybride. Illustré de dessins et des reliefs Paysages, le parcours met l’accent sur la matérialité des œuvres d’Abakanowicz et sur son intérêt pour les métamorphoses.

On découvre ensuite dans les alvéoles bétonnées du musée les ensembles des Mutants et de La Foule V. Quand les Mutants occupent l’espace de manière indéterminée, le peuple anonyme et inquiétant de La Foule V matérialise la réflexion d’Abakanowicz sur « la foule agissant comme un organisme décervelé ».

L’exposition s’achève sur le cycle de sculptures monumentales Jeux de guerre, composé d’énormes troncs d’arbres enserrés dans des cerceaux d’acier. Il fait écho à la puissance destructrice de la guerre, et parachève la force symbolique de cette artiste si singulière dans la création de la seconde moitié du 20e siècle.

Introduction

Figure majeure du renouveau textile et de la sculpture du 20e siècle, l’artiste polonaise Magdalena Abakanowicz (1930-2017) a bénéficié d’une reconnaissance nationale et internationale, jusqu’aux États-Unis ou encore en Asie.Abakanowicz porte à jamais l’empreinte du territoire de son enfance, de son lien organique avec la forêt. Elle pratique d’abord la peinture puis la tapisserie, dont elle subvertit bientôt le cadre artisanal et décoratif. À la croisée des disciplines, l’artiste joue de la combinaison de matériaux textiles et de techniques propres à la sculpture pour créer des « environnements » immersifs qui font « partie intégrante d’[elle-même] ». Sa manière singulière de renouer les fils tend à réparer le traumatisme de la guerre dans le contexte totalitaire d’un régime qui soumet l’espace physique et mental à la loi du collectif. En perpétuel devenir, la production plurielle d’Abakanowicz manifeste un désir d’ampleur et d’ouverture. Toutes ses créations procèdent du même questionnement : quelle est la place occupée par l’homme dans son environnement ? En vertu de leur nature hybride, les œuvres organiques d’Abakanowicz nous confrontent à la trame primordiale de la vie : « Je considère la fibre comme […] le plus grand mystère de notre environnement. C’est à partir de la fibre que sont construits tous les organismes vivants, les tissus des plantes, des feuilles et de nous-mêmes. ».

SECTION 1 | ABAKANS

À partir du milieu des années 1960, Magdalena Abakanowicz adopte une approche minimaliste et expérimente les possibilités sculpturales du tissage. Elle impose la singularité radicale de pièces monumentales bientôt baptisées Abakans. En 1969, la quatrième Biennale internationale de la tapisserie à Lausanne marque un tournant décisif : affranchi du support de la cimaise, l’Abakan rouge de 4 mètres de diamètre se déploie sous toutes ses coutures. Conçus, tissés, assemblés et cousus en collaboration avec une assistante dans l’exiguïté de l’atelier, les Abakans ne se déploient que dans l’espace des salles d’exposition. Parfois teints en couleurs vives, ils offrent plus souvent une gamme chromatique de noirs et de bruns. Leur monumentalité expansive abolit la notion de centre et de périphérie, de dehors et de dedans. Flottantes et hors sol, les sculptures textiles des Abakans exhibent tout en dissimulant les « secrets » de leur nature. De quelles catégories esthétiques ou mentales relèvent-elles ? Riche de fentes, de replis, leur enveloppe tactile suscite toutes sortes d’analogies organiques : la chair écorcée du bois, la fourrure d’un animal, les lèvres ourlées d’un sexe féminin…Étroitement liée à la société dans laquelle vit l’artiste, la genèse des Abakans est un acte de résistance. L’espace qui les habite est littéralement cet asile politique où Abakanowicz renoue, avec « une rage contenue », le tissu d’un territoire et le fil d’une histoire.

SECTION 2 | LA CONDITION HUMAINE

Au cours des années 1970, Magdalena Abakanowicz se tourne vers la figuration. À partir du moulage sur nature d’un corps, elle appose à l’intérieur du moule des bandes de toile de jute, solidifiées avec de la résine et de la colle. Elle obtient une coque dont la texture rappelle la peau ou l’écorce. L’artiste répète ce processus mais individualise chaque nouvelle figure en créant des plis, des creux, en accentuant les coutures ou en rajoutant des cordes à la surface. Réalisé entre 1978 et 1980, l’ensemble des Dos nous confronte à l’envers de nous-mêmes. Interrogée sur le sens de ces figures acéphales, l’artiste y voit l’expression « de la condition humaine en général ». On pourrait aussi considérer qu’elles participent à quelque cérémonie, en vertu de leur disposition souvent semi-circulaire. Abakanowicz revivifie ainsi la dimension rituelle de la sculpture telle qu’elle l’a expérimentée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La genèse de Figures dansantes est liée au choc esthétique du butō découvert par Abakanowicz au Japon, en 1990. Dans un pays hanté par le désastre d’Hiroshima, la tension extrême de cette chorégraphie d’avant-garde tient du rituel conjuratoire. On en retrouve le caractère à la fois libératoire et angoissant dans l’élan suspendu de cette « danse sans tête, sans visage, une danse vers nulle part. […] Ils se tiennent par la main sans se voir, […] comme dans une débandade, une désertion ».

SECTION 3 | MÉTAMORPHOSES ORGANIQUES

Dix ans après l’invention des Abakans, Magdalena Abakanowicz s’affranchit toujours davantage du cadre de la tapisserie. Expansive et environnementale, Embryologie transpose à l’échelle monumentale le début d’un processus de morphogénèse, c’est-à-dire du développement des formes d’une espèce vivante. Cette installation abolit les frontières entre l’œuvre et le spectateur. Composée de plusieurs centaines de pièces, la première série est présentée en 1980, au pavillon polonais de la 39e Biennale de Venise. Les membranes de ces « embryons » de chanvre et de lin – étayés de structures métalliques pour les plus conséquents – sont suturées de points dont certains s’entrouvrent… comme pour mieux s’associer, se diviser. Amas cellulaire observé au microscope, tissus, ou peaux… Embryologie immerge le regard dans le mystère du vivant. Magistral contrepoint graphique à la série Embryologie, l’ensemble des Compositions est conçu en 1981. Sur la feuille posée à plat, animée d’un lent mouvement de rotation, l’encre s’épaissit, se circonscrit avant que l’artiste ne la disperse sur la réserve du papier par un lavis. À l’instar des sculptures biomorphiques, les Compositions renvoient à l’unité fondamentale du vivant : la cellule dont le cytoplasme gris forme une masse fluide, enveloppé d’une membrane ouverte. D’un médium à l’autre, Abakanowicz manifeste la continuité du processus biologique où les formes s’auto-engendrent, se reproduisent. La vie à l’œuvre.

SECTION 4 | ENSEMBLES GRAPHIQUES

Au début de sa carrière, Magdalena Abakanowicz recourt ponctuellement au dessin pour représenter le monde végétal ou animal. À compter des années 1980, elle intensifie sa pratique de l’art graphique. De 1983 à 2004, Abakanowicz exécute à l’encre noire et à la gouache la série des Visages qui ne sont pas des portraits. Circonscrits de traits nerveux, parfois redoublés, ils surgissent de la feuille comme autant d’empreintes sacrées. L’artiste joue de l’équivoque entre abstraction et figuration à travers ces « faces-icônes » où fusionnent croix et visage. Ces apparitions spectrales participent de la même force rituelle que les masques en toile de jute des Portraits anonymes exposés au début du parcours. La série au fusain des Mouches (1993-1994) transpose dans un format monumental l’observation de mouches mortes ou à l’état de pupe. Abakanowicz en agrandit le corps, comme sous l’oculaire d’un microscope, pour révéler leur structure. La vision quotidienne et ordinaire d’un insecte mort, le corps renversé au sol, prend dès lors une dimension poétique. La transparence des ailes nervurées est rendue en pressant et en estampant le crayon sur le papier. Loin d’une angoisse de la décomposition, l’artiste manifeste sa curiosité viscérale de la réalité organique.

SECTION 5 | INSTALLATIONS

Mutants

La composition des Mutants relève de l’hybridation, du croisement expérimental des règnes animal et végétal. La toile de jute imprégnée de résine s’apparente à la texture fibreuse de l’écorce. Les troncs sont greffés de pattes. Entre exorcisme et fascination, à quelle violence primitive ces figures totémiques renvoient-elles ? « Maintenant, je suis consciente que les gens peuvent avoir un instinct inné pour la cruauté et le plaisir inexplicable que tuer doit donner », écrit-elle en 2002. Ces Mutants, aveugles et sourds, sont incapables de se défendre et pourraient bien devenir une proie sacrificielle. À l’inverse de l’isolement radical de la série des Dos (1976-1980) ou des Foules (1986-1997), leur troupeau énigmatique est dans l’attente du pasteur ou de l’artiste en mesure de les rassembler. Et de les protéger ?

Foule

Du moulage sur nature d’un homme debout, les bras le long du corps, Abakanowicz tire un ensemble de figures. Ces séries intitulées Foules se succèdent de 1986 à 1997. La terminologie anglaise Crowd renvoie à l’entassement, aux effets de masse des idéologies totalitaires. Abakanowicz joue de la saturation de l’espace par la démultiplication. La technique même, par compression de toiles de jute imbibées de résine dans un moule en plâtre, manifeste l’écrasement : l’individu se plie, littéralement, au moule. Privée de têtes, voire de bras, cette horde sans visage, que l’artiste élève comme « une barrière » entre elle et « tous ceux qui l’effraient », remplit une fonction conjuratoire. Pour autant, Abakanowicz ne condamne pas les aspirations collectives : elle leur donne une singularité, par de subtiles variations dans la disposition et le plissé des toiles de jute. « Ne voyez-vous pas que chacun est un individu ? »

SECTION 6 | JEUX DE GUERRE

Abakanowicz réalise la série des Jeux de guerre entre 1987 et 1995, période qui voit se fissurer le régime communiste et l’instauration d’un nouvel ordre politique et social. Par-delà le « rideau de fer », l’artiste avait déjà trouvé une ouverture dans la culture occidentale. Mais son lien à l’espace originel du territoire reste primordial : « Je me sens extrêmement à l’aise dans un inconfort total en Pologne et très mal à l’aise dans un grand confort dans d’autres endroits. ». L’oxymore déroutant du titre de la série des Jeux de guerre se retrouve dans une association de matériaux hétérogènes. Sculptés à partir d’arbres abattus dans la région de Mazurie, en Pologne, les bois « sont comme des bras, comme des blessés toujours ensemble ; ils sont mystérieux ». Dans La Pie (1992), le tranchant des armes est évoqué par un manchon d’acier duquel jaillit un monumental tronçon d’arbre. Son caractère organique et cellulaire s’oppose à la froideur du métal. Le Laboureur (1996-1997) associe une roue avec une figure acéphale, juchée sur l’assemblage de bois et d’acier qui caractérise la série. Qui est ce laboureur et quel est le champ qu’il laboure ? Rien n’interdit d’y voir la transposition de la figure de l’artiste, aux prises avec la matière. Le Laboureur est aussi une allégorie universelle de la condition humaine, confrontée à la résistance du monde, irréductible.