🔊 “GIACOMETTI / MARWAN” Obsessions, à l’Institut Giacometti, du 21 octobre 2025 au 25 janvier 2026

“GIACOMETTI / MARWAN” Obsessions

à l’Institut Giacometti, Paris

du 21 octobre 2025 au 25 janvier 2026

PODCAST – Entretien avec

Françoise Cohen,

directrice artistique de l’Institut Giacometti, et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 21 octobre 2025, durée 28’51,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

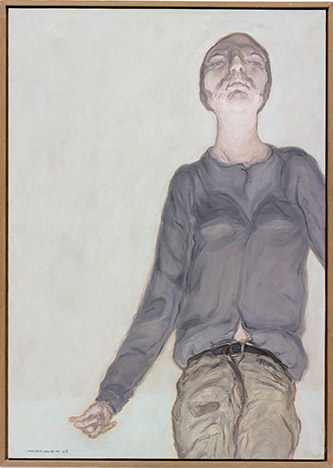

MARWAN, Sans titre,1968. Huile sur toile – 162 x 114 cm. Courtesy of the estate of the Artist and Sfeir-Semler Gallery. Beirut/Hamburg, photo: Edward Greiner / Adagp, Paris 2025.

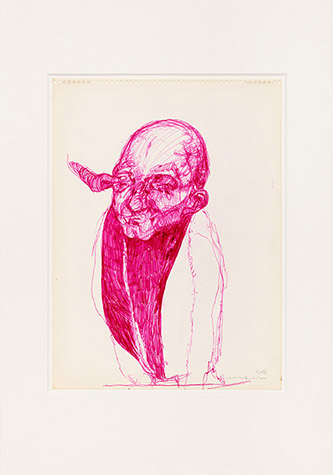

MARWAN, Sans titre, 1966. Stylo-bille rouge sur papier – 32,4 x 23,9 cm. Courtesy of the estate of the Artist and Sfeir-Semler Gallery Beirut/ Hamburg / Adagp, Paris 2025. photo: Edward Greiner

Commissaire de l’exposition

Françoise Cohen, directrice artistique de l’Institut Giacometti

L’Institut Giacometti présente à l’automne prochain l’exposition « GIACOMETTI / MARWAN OBSESSIONS », une rencontre inédite de deux artistes qui, ayant choisi de créer dans un pays autre que leur pays de naissance, — la France et l’Allemagne —, interrogent les questions de la modernité à partir de deux espaces culturels différents : l’Europe et le Moyen-Orient. Giacometti et MARWAN ont fait de la représentation de la tête le coeur d’une recherche obstinée qui fonde leur position d’artiste. Cette exposition est la première présentation commune de leurs oeuvres.

Marwan Kassab-Bachi dit MARWAN est né à Damas en 1934. Après des études de Littérature arabe à l’Université de Damas, déterminé à embrasser une carrière artistique, engagé politiquement et hautement conscient des mutations à l’oeuvre dans son pays au sortir de la colonisation, il s’installe en 1957 à Berlin, épicentre de la Guerre froide. Comme Georg Baselitz et Eugen Schönebeck, aussi élèves à la Hochschule für Bildende Kunst de Berlin, il opte en rupture avec l’art informel dominant alors en Allemagne de l’Ouest pour la figuration. Celle-ci est pour lui non le lieu où affronter les traumas de l’histoire européenne récente, mais un théâtre de l’intime.

Dans les années 1950 et 60, Giacometti résiste lui aussi à l’attraction de l’abstraction informelle, en réitérant son engagement du côté de la figuration et de la représentation humaine. Dès 1919, et plus encore à partir de 1935, où il revient au travail d’après modèle, les têtes concentrent ses interrogations sur la perception du réel. De 1985 à sa mort en 2016, MARWAN fait des Têtes son seul sujet. Avant cela, après son arrivée à Berlin en 1957, ses premières œuvres (1962-1972) étaient des portraits et des scènes intimes, dont les cadrages et la gestuelle exprime une difficulté à être qui n’est pas sans écho avec les oeuvres de Giacometti telles que Mère et fille, La Cage ou La Femme qui marche de 1932.

De 1964 à 1972, les premières oeuvres de MARWAN sont centrées sur des figures aux corps déformés, des « portraits » d’icônes de la modernité arabe : le poète irakien Badr Shakir al Sayyab, le penseur politique Munif al-Razzaz, exilés de leur pays, persécutés pour leurs idées. Tous semblent teintés d’une étrange mélancolie. Son année de résidence à la Cité internationale des arts à Paris en 1973 marque une rupture. Il s’engage alors dans un nouvel ensemble de peintures de grandes dimensions, où des têtes peintes à grandes touches sinueuses jaugent le visiteur.

MARWAN relie ces Têtes-Paysages aux contours et aux couleurs de la campagne syrienne. Les natures mortes et les marionnettes qui viennent après poursuivent l’expérimentation de la couleur tout en mettant à distance l’humain. A partir de 1983, il retourne à de hautes Têtes, au caractère cosmique, couvrant la totalité du support, une série ininterrompue jusqu’à sa mort.

MARWAN a peu travaillé avec des modèles, ses Têtes monumentales sont de l’ordre de l’apparition. Il se dégage un singulier accord avec les plâtres et les bronzes de Giacometti de l’après-guerre, remarquables pour leur matière hérissée. Comme ceux-ci, les Têtes naissent d’une multiplicité de touches, d’accents, créant leur espace propre et où seuls apparaissent les yeux et une large bouche rouge comme un trait horizontal. Terre, plâtre, dessins, peinture, tous les mediums dont Giacometti se saisit incarnent son attention passionnée et anxieuse au modèle. De l’étude de ses proches, sa femme Annette, son frère Diego, aux grandes têtes en plâtre du début des années 1960, Giacometti retient, même dans le travail de mémoire, le souvenir du face à face avec le modèle. Dans cette observation, nulle visée réaliste, mais la manifestation d’un travail répété, parfois effacé, et absolument nécessaire, qui fonde l’existence de l’artiste comme humain. Là aussi, Giacometti et MARWAN se rejoignent.

Catalogue sous la direction de Françoise Cohen. Co-édité par la Fondation Giacometti, Paris / Fage éditions, Lyon.

Alberto Giacometti, Grande tête, 1960. Plâtre peint – 100,5 x 31,7 x 43,1 cm. Fondation Giacometti. © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2025.

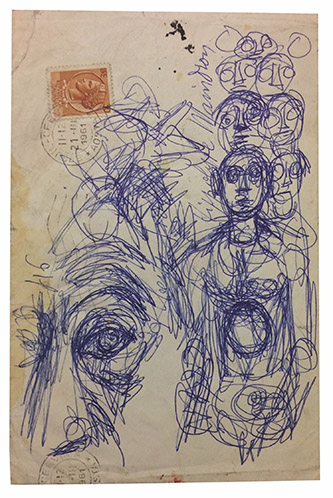

Alberto Giacometti, Esquisse de visage et têtes, c.1961. Stylo bille bleu sur enveloppe – 17,8 x 11,6 cm. Fondation Giacometti. © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2025.

Parcours de l’exposition

Thématiques

Cette exposition propose le premier dialogue entre les parcours artistiques de Giacometti et MARWAN. Indépendants, leurs itinéraires se superposent temporellement sur une courte période : les années 1960, mais se font écho autour d’une même réflexion sur l’humain et sur la création quotidienne, envisagée comme le fondement de leur existence. Leurs trajectoires sont toutes deux marquées par une rupture — 1935 pour Giacometti, 1972 pour MARWAN — moment où apparaît leur attirance obsessionnelle pour les têtes.

Le dessin, berceau de la création

Autour de la Seconde Guerre mondiale, un nouvel outil d’écriture fait son apparition : le stylo bille. Objet modeste, économique, conçu pour l’usage quotidien, il n’est pas destiné aux artistes. Pourtant, nombreux s’en emparent et en font un outil d’exploration et de création. Le Cabinet d’art graphique présente un dialogue entre les dessins réalisés dans les années 1950/1960 par Giacometti et à partir de 1964 par MARWAN. Giacometti, artiste reconnu, griffonne sur tous types de supports : livres, revues, enveloppes… qui se couvrent de têtes, parfois jusqu’à former une véritable foule, ou de projets de sculptures dans l’espace. Ces têtes émergent de la densité des tracés superposés et traduisent souvent l’attention particulière de l’artiste à l’oeil, comme point de départ de la représentation. Si certains dessins tendent plus vers la caricature, les silhouettes prises sur le vif ou le portrait, la plupart présentent des têtes de face, établissant une relation directe entre le spectateur et une figure humaine générique. En 1963, MARWAN travaille chez un fourreur pour subvenir aux besoins de sa famille. Ses dessins au stylo bille, à l’encre et au crayon sont les transcriptions d’idées souvent reprises plus tard en tableaux la nuit et le weekend après ses heures de travail. Chez les deux artistes, carnets et dessins sur feuille donnent accès au coeur de la création. MARWAN de son installation à Berlin jusqu’à sa mort, reste en dialogue constant avec des poètes et intellectuels du monde arabe, entretenant une correspondance régulière avec Abderrahman Mounif, penseur et écrivain jordano-saoudien. A son instigation et plus encore après la mort de ce dernier en 2004, MARWAN note dans un journal ses réflexions sur l’art, sur le contexte politique, et aquarelles dessinées. Les journaux I et II sont présentés aux côtés de carnets où l’artiste rassemble certaines de ses aquarelles.

Mal être

MARWAN comme Giacometti refuse l’abstraction. Ils choisissent de peindre et sculpter l’humain. Les oeuvres de la période surréaliste de Giacometti engagent une réflexion sur la fragilité de l’humain et des émotions extrêmes : angoisse, violence et pulsions sexuelles (La femme qui marche de 1932, Mère et fille, ou la Cage). Certaines d’entre elles sont évoquées dans des textes comme Hier, sable mouvant (1933), qui en décrypte le « script ». Au moment où il quitte le surréalisme, Giacometti opposera son mode créatif d’alors la réalisation de sculptures entièrement pensées préalablement, à sa nouvelle approche directe du modèle, où l’oeuvre se définit dans la réalisation. Pour MARWAN également, l’humain n’est pas simple. Il y a une grande dissonance entre la palette des couleurs et la lumière claire des fonds aux touches fondues aux personnages androgynes, dont les corps contournés, la gestuelle suggestive développent l’iconographie singulière d’êtres en demande affective. L’originalité et la violence feutrée de cette figuration, dont des sources peuvent être recherchées du côté des dessins d’Antonin Artaud comme de Edvard Munch actif à Berlin entre 1892 et 1896, n’est pas sans rappeler les Héros des premières années de Georg Baselitz ou de Eugen Schönebeck, les condisciples de MARWAN à la Hochschule für Bildende Kunst, ou les figurations de Francis Bacon, dont l’oeuvre présentée plusieurs fois en Allemagne (Dokumenta Kassel de 1959, Städtische Galerie Mannheim, 1962 et Kunstverein Hambourg 1965) est très discutée. Tous recherchent dans la figuration autre chose que le rendu de la seule apparence pour privilégier une approche existentielle. En 1964, MARWAN commence à peindre des « portraits » du poète Badr Shakir al Sayyab (1926-1964) et du responsable politique Munif al Razzaz, écarté du parti Baas par la dérive autocratique de Hafez al Hassad. Les bustes accompagnés d’attributs : une sorte de billot de bois, rappelant la guillotine et un morceau de viande renvoient à la fonction symbolique du portrait mais tire ces personnalités vers l’univers personnel de MARWAN. Giacometti a également été sollicité au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour réaliser des monuments (Henri Rol-Tanguy, Gabriel Péri) et s’éloignant d’une simple réponse à la commande, y retrouve ses recherches du moment sur la position de la sculpture dans l’espace et le socle (dans l’exposition, Buste d’homme (1965), Buste d’homme au chandail (1953), et Buste de Diego, tête plate (1955) où la matière même devient un socle dont émerge une tête très petite. L’expressivité des toiles de MARWAN trouvent un écho, là aussi, avec le jeu sur les proportions du corps chez Giacometti.

Les Têtes

Les Têtes apparaissent dans l’oeuvre de MARWAN en 1972 et s’imposent à la suite de son année de résidence à Paris à la Cité internationale des Arts (1973). Elles sont précédées à partir de 1967 jusqu’en 1970, de représentations de jeunes hommes —des fedayins— voilés, cachés sous un simple tissu, ou d’autres dont les visages émergent du drap du lit, qui anticipent cette attention à la seule tête. Dites Têtes-paysages, elles s’accompagnent d’un agrandissement des formats. Les longues touches sinueuses de couleurs franches : bleus, jaunes, rouges dessinent les traits d’un visage, souvent celui de MARWAN même s’il ne le revendique pas comme un autoportrait, vu de très près, coupé par le bord du cadre, dont le regard se dirige vers le spectateur avec une certaine ironie. Le personnage est de face ou de trois-quarts dans une perspective déformée qui accentue la planéité du visage incitant le regardeur à s’immerger dans l’espace pictural. MARWAN rapproche ces Têtes-paysages du panorama des collines entourant Damas dont le souvenir l’accompagne. Elles retrouvent une tradition de la peinture du Nord du XVIIe siècle. Jeune artiste, Giacometti s’affronte dès 1919 à une crise de la représentation du réel, qui le poussera vers le surréalisme. Elle exprime sa répulsion à résumer le réel à sa seule apparence. L’année 1935 marque pour lui le retour à cette recherche fondamentale. Entre 1974 et 1983, MARWAN s’intéresse à de nouveaux sujets : les natures mortes (1974-1983) et une marionnette japonaise (1978-1983, puis ponctuellement jusque 2016. Succédané de l’humain, celle-ci permet de surseoir à la confrontation essentielle qui va occuper la fin de sa carrière. De 1983 à 2016, il peint presque exclusivement des visages, seuls, en vision rapprochée dans le plan du tableau sur de hauts formats verticaux (195 x 130 cm ou 195 x 114 cm). La tête elle-même ne se reconnait qu’aux yeux, souvent à peine identifiables parmi les touches, et à la ligne horizontale d’une large bouche rouge. Cette frontalité a souvent été rapprochée des portraits de l’antiquité orientale : portraits du Fayyoum, de Palmyre ou de la statuaire sumérienne. Giacometti, lui-même, a été fasciné par la statuaire antique, notamment égyptienne qu’il découvre à Florence en 1920, puis à Rome, et au Louvre. MARWAN a peu peint de portraits réels. Il a toujours dit que son visage ne lui servait de modèle que par facilité. Giacometti, au contraire, à son retour à la figuration sollicite la confrontation au modèle dans de longues séances de pose aussi contraignantes pour lui-même que pour le modèle. Dans l’exposition, la sélection des bustes va de têtes clairement identifiables : Annette, sa femme, (Annette IV, Annette VIII, Annette dit de Venise, 1962), Diego son frère, support parfois d’une stylisation prononcée (Grande tête mince, 1954), jusqu’aux têtes génériques tels la Grande tête en plâtre, 1960, fruit de la recherche menée à l’occasion de la commande de la Manhattan Plaza (1959).

L’aventure de l’art

« (…) En ce moment je vis comme un exilé comme cela ne m’est jamais arrivé où chaque jour j’ai l’impression de courir une grande aventure..» (Alberto Giacometti, Lettre à Pierre Matisse, 6 novembre 1956) « Une peinture est un vaste réseau de petites parties, telles des cellules composées de couleurs, qui couvrent la surface de la toile avec différents degrés d’intensité ou de clarté, en nuances ou en mélodies, faisant jaillir la lumière de l’obscurité. Chaque élément raconte une histoire constamment réinterprétée jusqu’à ce que, progressivement, elle devienne une mémoire chargée de toutes les évocations du passé, des espoirs, des aspirations, des inclinations, des récits et des douleurs. Nous errons ainsi dans une vision sans fin d’interprétations et de signes. » (MARWAN, Journal, 31 janvier 2001). En 2008, MARWAN note dans son journal un nom pour une toile : Jour de Sisyphe. Il exprime là le travail sans fin qui est le sien, favorisé par la technique de la peinture à l’huile où se succèdent les couches par effacement et recouvrement. Les Têtes noires de Giacometti procèdent de même, qu’il y ait effacement total entre deux séances de travail, comme en témoigne Isaku Yanaihara peint entre 1959 et 1961 qui voit ses portraits disparaître, ou travail sur le support gorgé de peinture en couches superposées. Il y a de plus chez Giacometti le va-et-vient entre travail d’après modèle et travail de mémoire, entre peinture, sculpture et dessins. Cette respiration MARWAN la trouve à partir de 1973 dans l’aquarelle ou l’encre, où s’impose la couleur mais dans la fluidité et la transparence sans repentir possible.

L’exposition se clôt sur la confrontation de trois têtes (Kopf,1986 et Kopf, 1994) et d’un ensemble de têtes et bustes de Giacometti de 1958 à 1962. Elle met en évidence cette quête sans fin.