🔊 “Amazônia” Créations et futurs autochtones, au musée du quai Branly – Jacques Chirac, du 30 septembre 2025 au 18 janvier 2026

“Amazônia” Créations et futurs autochtones

au musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris

du 30 septembre 2025 au 18 janvier 2026

Musée du quai Branly – Jacques Chirac

PODCAST – Entretien avec

Leandro Varison,

directeur adjoint du département de la recherche et de l’enseignement, musée du quai Branly – Jacques Chirac, et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 29 septembre 2025, durée 15’39,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

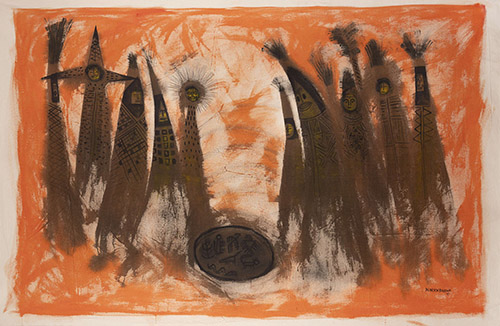

Denilson Baniwa, Serpent. © Denilson Baniwa.

Denilson Baniwa, Waferinaipe ou les anciens héros de l’univers ouvrent le nombril du monde. © Denilson Baniwa.

Banc bicéphale, N° inventaire 71.1932.9.5. 1900 – 1930. Bois de carapa. Taillé d’une seule pièce au moyen du sabre et du couteau de traite. 95 x 35 x 20 cm. Population, Teko. © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Pauline Guyon.

Figurine anthropomorphe, N° inventaire 71.1930.32.245. Jouet fait par les femmes pour les petites filles. La ligne pointillée est obtenue en tirant un bâtonnet dans l’argile et en le faisant tourner à intervalles réguliers. Les demi-cercles sur le visage représentent le tatouage clanique des Karaja. En argile crue modelée et cire, 13 x 6,5 x 4 cm, 131 g. Amérique, Brésil, Amérique du Sud Fontura (village). © musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Pauline Guyon.

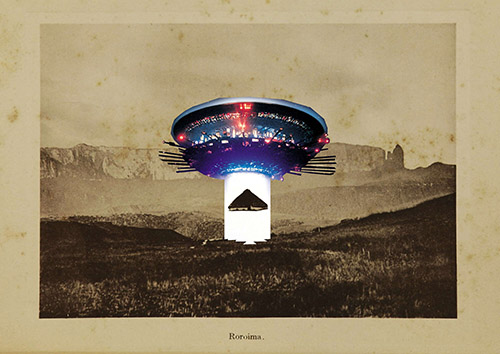

Denilson Baniwa, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Série des chasseurs coloniales 13. © Denilson Baniwa.

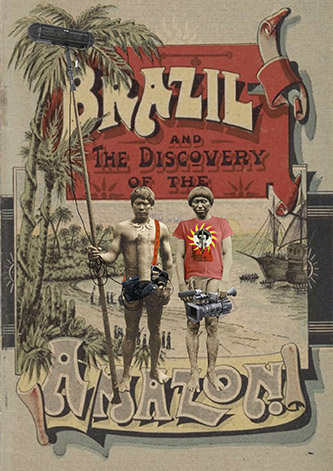

Denilson Baniwa, Cacadores de Ficcoes Coloniais, Série des chasseurs coloniales 1. © Denilson Baniwa.

Commissaires :

Leandro Varison, Anthropologue, directeur adjoint du département de la recherche et de l’enseignement, musée du quai Branly – Jacques Chirac

Denilson Baniwa, Artiste, commissaire, designer et militant des droits des autochtones brésiliens

En donnant à entendre les voix autochtones d’Amazonie, l’exposition propose un regard inédit sur cette région, souvent réduite au cliché d’une nature exotique déconnectée du monde contemporain. Issue d’un commissariat collaboratif, elle met l’accent sur les concepts de créations et de futurs du point de vue de ses habitants. La richesse et la diversité des arts amazoniens sont également révélées à travers un dialogue entre les collections du musée du quai Branly et les oeuvres d’artistes autochtones contemporains. Une place importante est accordée au patrimoine immatériel et aux arts éphémères : arts oraux (musique, chants, diversité linguistique, etc.), peintures corporelles, dessins et graphismes, savoirs traditionnels.

Créer la forêt, habiter les mondes

Selon les mythologies amazoniennes, le monde naît d’un processus constant de transformation, ancré dans la continuité d’un cycle, le prolongement de ce qui existait auparavant. À la différence des récits scientifiques et religieux occidentaux, il n’existe pas d’origine absolue, pas de premier monde, pas d’être primordial qui ne soit lui-même le résultat d’un renouveau, d’une réalité ou d’êtres antérieurs. La création du monde est une dynamique en perpétuel mouvement. Après l’intervention des démiurges qui ont façonné la Terre et tous les êtres, ce mouvement créateur se prolonge. Les humains ont donc la responsabilité d’entretenir la vitalité du monde. À travers les savoirs chamaniques, les rituels et les cérémonies, ils soutiennent la dynamique de transformation permanente. La première section de l’exposition présente deux mythes de création du monde : celui des Iny Karajá, qui explique l’origine aquatique de l’humanité ; et celui des peuples du Rio Negro (Tukano, Desana, Barasana, Tuyuka), selon lequel les humains furent créés à partir des ornements du peuple Tonnerre. Une place particulière est accordée aux différentes manières de concevoir la beauté de la création, tel que les Baniwa et leur relation avec des animaux sacrés, des êtres qu’il est possible d’écouter mais impossible à voir. À travers une installation immersive, le public écoute la musique du démiurge Kowai, dont le corps est constitué des sons des animaux de la forêt. Les récentes découvertes archéologiques sur les origines de l’Amazonie sont également présentées pour une meilleure compréhension de la transformation des paysages de la région en nature anthropique.

Fabriquer les humains

En Amazonie, la conception de l’être humain dépasse les seules dimensions biologiques. Dès la naissance, les personnes ont des potentiels multiples et leur avenir peut évoluer tant vers l’humanité que vers d’autres formes d’existence : animale, spirituelle ou étrangère à la communauté. Cette évolution se construit tout au long de la vie, à travers les cérémonies de nomination, les rites de passage, les soins chamaniques ou profanes et les liens avec les êtres non-humains. L’humanité se construit à travers les relations, les pratiques et les échanges de savoirs. Elle repose sur un réseau de relations en constante évolution plutôt que sur une essence immuable. Cette section présente l’art plumassier, témoignant de la diversité des peuples et des parures, aux côtés des urnes funéraires marajoaras datant de l’époque précolombienne. La peinture corporelle est notamment présentée à travers les photographies d’Iano Mac Yawalapiti et d’une intervention in situ de Clarisse Taulewali. Les arts oraux sont aussi mis en lumière grâce à une installation sonore où les langues humaines et non humaines sont présentées.

Entrer en relation avec l’Autre

Dans la vision amazonienne du monde, l’humanité ne se limite pas aux seuls être humains. Les mondes amazoniens sont peuplés de créatures dotées de capacités humaines : animaux, plantes, esprits, revenants, phénomènes météorologiques… Tous ces êtres vivants possèdent ainsi une personnalité, une conscience du monde et partagent une culture commune entre eux. Ce ne sont donc pas uniquement les humains qui sont considérés comme des personnes, mais un ensemble d’êtres capables d’agir, de communiquer et d’entrer en relation. Dans cette partie de l’exposition sont présentés des masques utilisés pour incarner des esprits souvent dangereux, des effigies funéraires remplaçant les morts, des objets confectionnés à destination des « Blancs » ou encore le triptyque de l’artiste Brus Rubio Churay qui illustre les relations du peuple Bora avec le monde des esprits.

Connaître et explorer les mondes

Les peuples amazoniens partagent certaines pratiques avec la science occidentale, comme l’expérimentation empirique. Par exemple, ils peuvent prévoir l’arrivée de la saison des pluies en observant la migration de certaines espèces d’oiseaux. Leur savoir écologique repose par ailleurs sur une observation minutieuse des relations entre animaux et plantes, des interactions qui échappent souvent aux scientifiques. Mais les savoirs autochtones mobilisent également d’autres formes de production des connaissances, comme les rêves ou les visions. Ainsi, un chasseur peut, par le biais d’un rêve, convaincre le gibier qu’il souhaite traquer de venir à lui, et un chaman peut, grâce à ses visions, visiter la maison d’un esprit pour lui demander conseil dans le traitement d’une maladie. Ces savoirs sont dynamiques : ils évoluent avec les changements du monde, s’adaptent à de nouveaux enjeux comme le réchauffement climatique, et s’enrichissent des apports de la science occidentale.

Multiplier les futurs

Les peuples autochtones continuent de vivre, de créer et de transmettre leurs cultures. Malgré les violences coloniales et les transformations profondes qu’ils ont traversées, ils ont su préserver et renouveler leurs manières de vivre. Leurs cultures ne sont pas figées. Elles se transforment, s’adaptent et se recomposent. Les peuples ne se contentent pas de survivre ; ils affirment la vitalité de leurs savoirs, de leurs liens avec le territoire et les autres vivants. Habitant le présent avec leurs propres repères, imaginant l’avenir à partir de leurs mondes, ils montrent que d’autres manières de vivre et de penser sont possibles. Les menaces qui pèsent sur l’Amazonie sont ici mises en avant par les oeuvres de Rember Yahuarcani qui illustrent notamment les risques liés aux épidémies et la destruction de l’environnement. Cette section présente aussi les perspectives portées par les peuples autochtones, fondées sur leurs relations étroites avec la nature. Le monde des jardins autochtones est valorisé grâce à une sélection d’objets -vanneries, outils, ornements, masques rituels- accompagnés de créations d’artistes contemporains tels que Carlos Jacanamijoy, artiste Inga, Sheroanawe Hakihiiwe et Joseca Mokahesi, artistes du peuple Yanomami ainsi que les performeuses Uýra Sodoma et Zahy Tentehar. Cette dernière section accueille un prêt exceptionnel du Brésil, une collection rare d’objets issus de peuples « isolés », qui ont choisi de vivre sans contact avec le monde extérieur.

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025