🔊 “John Singer Sargent” Éblouir Paris, au Musée d’Orsay, du 23 septembre 2025 au 11 janvier 2026

“John Singer Sargent” Éblouir Paris

au Musée d’Orsay, Paris

du 23 septembre 2025 au 11 janvier 2026

PODCAST – Entretien avec

Paul Perrin,

conservateur en chef, directeur de la conservation et des collections, musée d’Orsay et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 22 septembre 2025, durée 19’39,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

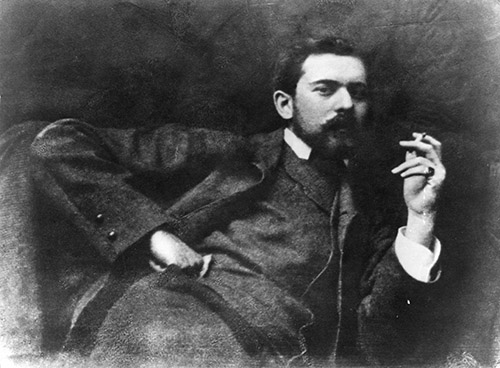

Auteur inconnu, John Singer Sargent, vers 1884. Boston, Museum of Fine Arts, John Singer Sargent Archive, photo with permission from a private collector.

John Singer Sargent (1856-1925), En route pour la pêche, 1878. Huile sur toile, 78,7 x 122,9 cm. Washington, National Gallery of Art, Collection Corcoran (achat du musée, Fonds de la National Gallery). Photo © The National Gallery of Art, Washington.

John Singer Sargent (1856-1925), Portraits d’enfants, dit aussi Les Filles d’Edward Darley Boit, 1882. Huile sur toile, 221,9 x 222,6 cm. Boston, Museum of Fine Arts, don de Mary Louisa Boit, Julia Overing Boit, Jane Hubbard Boit, and Florence D. Boit à la mémoire de leur père, Edward Darley Boit, 19.124. Photo © 2025 Museum of Fine Arts, Boston.

John Singer Sargent (1856-1925), Dans les oliviers à Capri, 1878. Huile sur toile, 77.5 x 63.5 cm. Collection particulière. © The Metropolitan Museum of Art, dist. GrandPalaisRmn / image Art Resource.

Commissariat :

Caroline Corbeau-Parsons, conservatrice arts graphiques et peintures, musée d’Orsay

Paul Perrin, conservateur en chef, directeur de la conservation et des collections, musée d’Orsay

En collaboration avec Stephanie L. Herdrich, Alice Pratt Brown Curator of American Painting and Drawing, assistée de Caroline Elenowitz-Hess, Research Associate, toutes les deux au Metropolitan Museum of Art, New York.

New York, l’exposition John Singer Sargent. Éblouir Paris explore pour la première fois la période la plus décisive de la carrière du peintre américain. Réunissant exceptionnellement plus de 90 de ses oeuvres qui pour beaucoup reviennent en France pour la première fois depuis leur création, elle retrace l’ascension météorique du jeune artiste dans la capitale. Arrivé à Paris en 1874 pour étudier avec Carolus-Duran, à l’âge de dix-huit ans, il y séjourne jusqu’au milieu des années 1880, lorsqu’à trente ans il s’installe à Londres, après le scandale qu’a provoqué son chef-d’oeuvre au Salon, le célèbre portrait de Virginie Gautreau (Madame X). Pendant cette décennie, il réalise parmi ses plus grands chefs-d’oeuvre et se distingue par son inventivité et son audace.

Organisée cent ans après la mort de Sargent (1856-1925), cette exposition vise à le faire (re)découvrir en France, où il a été largement oublié, alors qu’il est célébré en Angleterre et aux Etats-Unis comme un des plus grands artistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Pendant ces dix ans exceptionnels (1874-1884), Sargent forge à la fois son style et sa personnalité dans le creuset de l’étourdissant monde de l’art parisien de la Troisième République, marqué par la multiplication des expositions, le développement du naturalisme et de l’impressionnisme, et par la montée en puissance de Paris comme capitale mondiale de l’art. Le jeune peintre américain y trouve des soutiens auprès d’autres expatriés mais s’intègre aussi avec brio à la société française en forgeant des liens avec un cercle d’artistes, d’écrivains, et de collectionneurs éclairés. Les femmes – mécènes, amies, modèles ou critiques d’art – jouent un rôle particulier dans cette ascension, comme le souligne l’exposition. Les nombreuses effigies que Sargent a laissées de ces personnalités brossent le portrait captivant d’une société en pleine mutation, cosmopolite, où l’ancienne aristocratie européennes côtoie les jeunes fortunes du Nouveau

Monde.

Constamment en quête de nouvelles inspirations, Sargent dépeint peu la « vie parisienne », mais profite de son ancrage dans la capitale pour effectuer de nombreux voyages en Europe et en Afrique du Nord, dont il ramène des paysages et scènes de genre, qui allient « exotisme » à la mode mais aussi un sens du mystère et de la sensualité propre à l’artiste. C’est dans le domaine du portrait néanmoins que Sargent s’impose bientôt comme l’artiste le plus talentueux de son temps, surpassant ses maîtres et égalant les grands artistes du passé. Sa formidable habileté technique et l’assurance provocante de ses modèles fascinent le public et les critiques, certains voyant en lui le digne héritier de Velásquez.

En 1884, le portrait en « femme fatale » de l’américaine Virginie Gautreau, figure importante de la vie mondaine parisienne et « professional beauty » suscite, des réactions majoritairement hostiles au Salon. Celles-ci visent notamment la moralité du modèle, révélant les enjeux mondains, sociaux et esthétiques complexes derrière l’art du portrait « public » en France à la fin du XIXe siècle. Une sous-section de l’exposition est dédiée à ce moment crucial de la carrière de Sargent et à ce véritable « chef-d’oeuvre » que l’artiste considèrera à la fin de sa vie comme « la meilleure chose qu’il ait faite ».

L’exposition prend aussi la mesure des liens durables que l’artiste conserve avec sa ville de formation, et ce même après son déménagement à Londres au milieu des années 1880. Cela se manifeste, par exemple, par son engagement en faveur de l’entrée d’Olympia de Manet, artiste qu’il admire, dans les collections nationales en 1890. C’est encore en France que Sargent connaît une première forme de reconnaissance institutionnelle lorsque l’État fait l’achat en 1892 de son grand portrait de la danseuse Carmencita pour le musée du Luxembourg, honneur encore rarement réservé aux artistes américains (et aux portraitistes) en France.

L’exposition est accompagnée de la publication d’un ouvrage de référence sur ces années parisiennes et les liens entre Sargent et la France, traités par des essais et notices signées Caroline Corbeau-Parsons, Emily Eels, Isabelle Gadoin, Stéphanie L. Herdrich, Erica Hirschler, Elaine Kilmurray, Richard Ormond, Paul Perrin, Charlotte Ribeyrol et Hadrien Viraben. Catalogue sous la direction de Caroline Corbeau-Parsons et de Paul Perrin., Coédition musée d’Orsay / Gallimard.

John Singer Sargent (1856-1925), Un coup de vent (Judith Gautier), vers 1883-1885. Huile sur toile, 62,9 x 38,1 cm. Richmond, Virginia Museum of Fine Arts, Collection James W. et Frances Gibson McGlothlin, L2015.13.47. Photo © Virginia Museum of Fine Arts / Travis Fullerton.

John Singer Sargent (1856-1925), Portrait de Mme ***, dit aussi Madame X, 1883-1884 Huile sur toile, 208,6 x 109,9 cm. New York, The Metropolitan. Museum of Art, Fonds Arthur Hoppock Hearn 1916, 16.53. Photo © The Metropolitan Museum of Art, Dist. GrandPalaisRmn / image Art Resource.

John Singer Sargent (1856-1925), Un portrait, dit aussi Le Docteur Pozzi dans son intérieur, 1881. Huile sur toile, 201,6 x 102,2 cm. Los Angeles, Hammer Museum, Collection Armand Hammer, don de la Fondation Armand. Hammer. Photo © courtesy of the Hammer Museum.

Parcours de l’exposition

L’exposition comprend 90 oeuvres dont 66 peintures, 19 arts graphiques et 5 documents, elle se déploie à travers un parcours thématique.

Introduction – John Singer Sargent. Eblouir Paris

Brillant portraitiste de la « Belle époque », paysagiste et aquarelliste virtuose, John Singer Sargent (1856-1925) est considéré comme l’un des artistes américains les plus importants de sa génération. Il reste toutefois encore méconnu en France, où aucun musée ne lui avait consacré d’exposition monographique. Né en Italie, américain de nationalité et par éducation, Sargent a passé l’essentiel de sa carrière à Londres et le plus clair de sa vie à voyager. Il n’en a pas moins fait de Paris et de la France l’un des centres de son existence. Organisée en partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York à l’occasion du centenaire de la mort de l’artiste, cette exposition s’intéresse plus particulièrement à ses années de jeunesse et à ses liens avec Paris et le monde de l’art français. Elle retrace l’histoire d’une ambition : éblouir la prestigieuse capitale du monde de l’art, où se concentrent les tendances esthétiques les plus modernes. Elle fait aussi le récit d’une ascension, de l’entrée de Sargent, à dix-huit ans, en 1874, parmi les élèves de l’atelier de Carolus-Duran, jusqu’au scandale suscité dix ans plus tard au Salon par son chef-d’oeuvre, le portrait de Madame X (Virginie Gautreau), qui contribuera à son départ pour Londres. Pendant cette dizaine d’années, l’artiste réalise certains des tableaux les plus audacieux et les plus provocants de sa carrière. Ils sont exceptionnellement réunis dans cette exposition.

L’élève prodige de Carolus-Duran

En 1853, Mary Newbold Singer persuade son mari, Fitzwilliam Sargent, de suspendre sa carrière prometteuse de chirurgien à Philadelphie pour voyager sur le vieux continent. Leur départ se révèlera définitif, et ils adopteront avec leurs enfants une existence itinérante en Europe. John naît en 1856 à Florence. Enfant, il parle quatre langues, excelle au piano et, dès ses douze ans, développe une passion précoce pour le dessin et l’aquarelle, notamment lors des nombreux voyages avec ses parents et ses deux soeurs. Il copie aussi des aquarelles dans l’atelier du paysagiste Karl Welsch à Rome Déçus par le premier enseignement artistique que John reçoit à Dresde puis à Florence, les Sargent choisissent finalement de s’installer à Paris, en mai 1874, car la capitale est réputée pour ses ateliers privés et sa prestigieuse École des Beaux-Arts. Accompagné de son père, John, frappe à dix-huit ans à la porte de Carolus-Duran, peintre « réaliste » devenu portraitiste à succès. Stupéfait par la qualité de ses dessins et esquisses, le maître invite Sargent à rejoindre son atelier, fréquenté surtout par des élèves anglais et américains. En parallèle, le jeune homme réussit le concours d’entrée à l’École des Beaux-Arts.

Sargent, Paris et le monde

Marqué par son enfance nomade, Sargent, bien que pleinement établi à Paris, reste un peintre voyageur qui trouve l’essentiel de son inspiration lors de ses multiples excursions en France ou dans le bassin méditerranéen (Italie, Espagne et Maroc). Il en rapporte des dessins et esquisses peintes en plein air qui lui servent à composer, dans son atelier parisien, d’ambitieuses compositions qu’il présente au Salon. Le Salon, qui attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année à Paris, se tient alors au « Palais de l’Industrie » sur les Champs-Élysées. C’est la plus grande exposition d’art contemporain en Europe à cette époque. Elle rassemble des centaines d’artistes et plusieurs milliers d’oeuvres. Pour un jeune peintre comme Sargent, c’est le lieu où il faut se faire remarquer, par l’administration des Beaux-Arts (qui distribue les honneurs), les critiques (qui établissent les réputations) et les amateurs (qui achètent et passent commandes). Entre 1877 et 1885, Sargent y expose tous les ans un ou plusieurs tableaux, souvent un portrait et une peinture « de voyage ». Sargent ne se rend aux États-Unis qu’en 1876, à l’âge de vingt ans. Il y reviendra régulièrement, y trouvera de nombreux commanditaires, mais ne s’y installera jamais.

Sargent portraitiste

Quelques années après son arrivée à Paris, Sargent devient portraitiste. Entre 1877 et 1884, il envoie chaque année un portrait au Salon, afin de se faire connaître des amateurs. Ce genre artistique est alors porté par l’accroissement des demandes de la bourgeoisie. Alors que décline la « Peinture d’Histoire » et que triomphe le réalisme, l’art du portrait se voit investi d’une ambition « moderne » : représenter l’époque. Le contexte est aussi marqué d’un côté par la montée en puissance du portrait photographique et de l’autre par les innovations des impressionnistes qui représentent leurs modèles dans une activité quotidienne ou en plein air. Dans ce contexte, le talent de portraitiste de Sargent s’affirme très vite. Le jeune peintre obtient récompenses et commandes, aussi bien d’artistes bohêmes que de riches expatriés américains ou d’aristocrates français. Il sait intelligemment flatter ses modèles, mais n’hésite pas à s’émanciper des conventions artistiques et sociales qui brident souvent l’imagination des peintres de portraits. Il peint de véritables « chefs-d’oeuvre » qui exigent de longs mois de travail. Au Salon, ces peintures fascinent par leur mélange de virtuosité, de sensualité et d’étrangeté.

Après Paris, Sargent et la France

Après une ascension fulgurante, le scandale de Madame X ébranle la trajectoire de Sargent. Pourtant, il ne quitte pas immédiatement Paris, et Mme Gautreau n’est pas ostracisée. Il achève des commandes de portraits et continue d’exposer au Salon. Sargent se partage entre Paris et Londres jusqu’en 1886, date à partir de laquelleil s’installe définitivement dans la capitale britannique. Mais ses liens avec la France restent forts : il conserve des amitiés fidèles (Helleu, Belleroche), en noue de nouvelles (Gabriel Fauré, Winaretta Singer) et se rapproche surtout de Monet. Il voue au peintre une grande admiration et réalise pendant cette période les oeuvres parmi les plus « impressionnistes » de sa carrière : sa touche devient plus esquissée et ses couleurs plus lumineuses. En 1889, aux côtés du peintre de Giverny il mène une campagne active pour qu’Olympia de Manet soit acquis par la France. La même année, il triomphe lors de l’Exposition Universelle de Paris, à laquelle il participe dans la section américaine. Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur et reçoit une médaille d’Honneur.

Epilogue « Une revanche éclatante »

Au plus fort du scandale causé par Madame X au Salon de 1884, certains critiques notent : « patience, M. Sargent ne se trompera pas toujours ; il est homme à prendre avant peu une revanche éclatante ». Celle-ci survient au Salon de 1892, avec le flamboyant portrait d’une autre « femme fatale », la danseuse espagnole Carmencita. Sa pose altière et son visage maquillé, l’évocation de son numéro de danse andalouse, ravivent le souvenir des audaces de El Jaleo et de Madame X. L’oeuvre est largement admirée et est finalement achetée par l’État pour le Musée du Luxembourg (« musée des artistes vivants »). Une première pour un portrait de Sargent, qui n’a alors que 36 ans, et est déjà reconnu comme un « maître » moderne. Les années suivantes, depuis Londres, Sargent entretient encore des liens avec le monde de l’art français, participe au Salon jusqu’en 1905 et voyage en France jusqu’en 1918. Il meurt en 1925, un livre de Voltaire à la main. Sargent est alors un peu oublié à Paris. Seul Le Gaulois met sa nécrologie à la une : « cet Américain, né à Florence, qui aimait la France et qui vécut à Londres, s’était d’ailleurs aux années de sa jeunesse bien déclaré des nôtres ».