🔊 “À la recherche des oeuvres disparues” à l’Institut Giacometti, Paris du 25 février au 12 avril 2020 (prolongée jusqu’au 21 juin 2020)

“À la recherche des oeuvres disparues“

à l’Institut Giacometti, Paris

du 25 février au 12 avril 2020 (prolongée jusqu’au 21 juin 2020)

PODCAST – Interview de Michèle Kieffer,

attachée de conservation à la Fondation Giacometti et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 24 février 2020, durée 12’02. © FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaire : Michèle Kieffer, attachée de conservation à la Fondation Giacometti

L’Institut Giacometti rouvre ses portes dès le 15 mai 2020 avec l’exposition « A la recherche des oeuvres disparues », qui a connu un grand succès auprès du public avant sa fermeture et sera prolongée jusqu’au 21 juin.

« À la recherche des oeuvres disparues », est une enquête sur les traces des sculptures perdues d’Alberto Giacometti de 1920 à 1935. Disparues ? Pas totalement. Car l’artiste a laissé de précieux témoignages documentés qui nous permettent aujourd’hui de présenter des oeuvres méconnues et inédites à l’Institut Giacometti.

Vendues puis oubliées, perdues ou détruites, ces oeuvres dont le sort est souvent inconnu connaissent toutes leur propre histoire. Et si près d’un siècle nous sépare de cette période d’apprentissage et de recherche artistique du jeune Giacometti, la quête d’indices à travers les archives nous rappelle que ces créations précoces sont loin d’être oubliées.

Parcours de l’exposition :

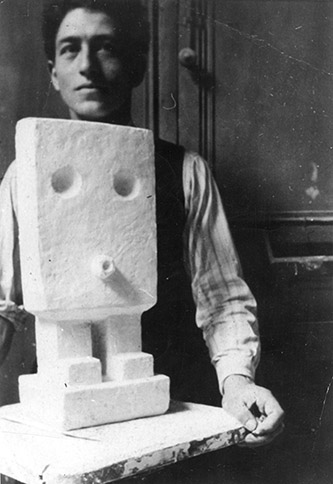

Résultat d’une enquête originale sur les oeuvres d’Alberto Giacometti dont on a perdu la trace, l’exposition met en lumière plus de soixante-dix oeuvres – sculptures de référence, dessins et croquis inédits et photographies d’archives d’oeuvres disparues de la période des années 1920-1935. Des reconstitutions documentaires sont réalisées en trois dimensions d’après photographie. Du « Petit homme », sculpture en plâtre de 1926-27, cassée et détruite, à la sculpture en bois peint grandeur nature « La Girafe », installation d’un soir d’avril 1932 dans le jardin des Noailles à Hyères, ces oeuvres, méconnues du public et présentées aujourd’hui dans cette exposition, sont l’aboutissement de recherches réalisées grâce au riche fonds documentaire de la Fondation Giacometti.

Parmi les oeuvres présentées :

Composition, 1926-1927 en plâtre

Désigné comme un sculpteur futuriste dans le catalogue du Xe Salon de l’Escalier en juillet 1927, Giacometti abandonne le travail d’après modèle et s’empare de plus en plus du langage artistique des avant-gardes. La sculpture en plâtre Composition est la seule oeuvre de l’artiste exposée dans ce Salon qui a pu être identifiée avec certitude. Sa photographie figure dans le catalogue de l’exposition et illustre un article consacré aux artistes italiens de Paris dans la revue Emporium d’avril 1928. Comme « on devait forcément toucher au cubisme », Giacometti crée une sculpture à formes schématisées qui rappellent fortement l’art africain, une source primordiale dans l’invention du cubisme au début du siècle, et qui dans les années 1920 fait l’objet d’un véritable engouement de la part des collectionneurs. L’oeuvre, chargée de connotation sexuelle d’une manière ludique et presque naïve, préfigure le travail surréaliste de l’artiste. Giacometti fait quelques croquis de la pièce, mais elle n’apparaît dans aucun des inventaires établis dans ses carnets de notes. Le plâtre disparaît sans explication, mais la thèse d’une vente vers la fin des années 1920 semble probable.

Petit homme, 1926-1927 en plâtre

De nombreux croquis de la sculpture intitulée Petit homme ou Homme apparaissent dans les inventaires dressés par Giacometti dans ses carnets. Datés entre 1926 et 1928, l’artiste mentionne plusieurs matériaux : le plâtre, la pierre et le marbre. On ignore si la pièce a été traduite en plusieurs versions, ou s’il s’agit plutôt d’idées ou encore, simplement, d’erreurs de l’artiste. Seule la version en plâtre est photographiée en 1927, lors d’une campagne de prise de vues à l’atelier. Si la sculpture est visible une dernière fois sur une image prise par Dora Maar en 1934, Giacometti indique dans le catalogue de sa première exposition monographique à la Pierre Matisse Gallery à New York qu’elle est toujours présente dans l’atelier en 1948. L’artiste se débarrasse de l’oeuvre endommagée, comme il l’écrit à Pierre Matisse en juin 1954 : « cassé et détruit depuis longtemps et je le regrette, envie quelques fois de le refaire, c’était ma première figure. »

Composition, c. 1927-1930

Le tableau Sculpture (c. 1927-1930, Fondation Giacometti, Paris) est une pièce exceptionnelle dans l’oeuvre d’Alberto Giacometti qui pratique peu la peinture vers la fin des années 1920. La sculpture est très proche des oeuvres des années 1927-1929 intitulées aussi Composition. Même si aucun autre objet en bois de cette période n’est connu, la couleur et le traitement de la surface suggèrent qu’elle fut réalisée dans cette matière. Si le tableau même et sa conservation par l’artiste attestent de l’importance pour lui de la sculpture figurée, celle-ci n’a pas été préservée et son existence, bien que très probable, ne peut pas être confirmée avec certitude.

Objet surréaliste, 1932

Mentionnée comme détruite par Giacometti dans un de ses cahiers, la sculpture est pourtant partiellement conservée. La partie en bois, comportant un pion mobile, est encore dans l’atelier à la mort de l’artiste en 1966. Se situant entre sculpture et jouet, la pièce fait partie des objets mobiles et muets, au mouvement latent et suggéré, décrits dans le numéro 3 de la revue Le Surréalisme au service de la révolution, de décembre 1931. En 2015, la Fondation Giacometti demande à l’artiste Martial Raysse de compléter l’Objet surréaliste en reconstituant les éléments manquants. Raysse, en collaboration avec Francis Garcia, interprète, à partir des nombreux croquis laissés par Giacometti, la roue, la tige et un support en métal et cuivre.

Femme angoissée dans une chambre la nuit, c. 1931-1932

Créée en pleine période surréaliste, Femme angoissée dans une chambre la nuit est très proche thématiquement et visuellement de Femme égorgée (c. 1932-1933). Reprenant les recherches artistiques élaborées lors de la création de deux bas-reliefs pour Georges Henri Rivière et David David-Weill en 1929, Giacometti transforme la forme biomorphe en femme par le truchement du titre. Associant la sexualité à la violence, ce dernier suggère de plus une agression ou un viol, sans qu’une représentation explicite soit nécessaire pour nourrir l’imagination du spectateur. Selon les déclarations de Diego Giacometti en 1974, les morceaux du plâtre accidenté de Femme angoissée dans une chambre la nuit existeraient toujours mais ils n’ont pas pu être localisés à ce jour.

Girafe, 1932

Dès la fin de l’année 1931, Giacometti collabore avec Luis Buñuel, René Crevel et Salvador Dalí pour une oeuvre représentant une girafe en grandeur nature, destinée à être exposée lors du festival des mécènes Marie-Laure et Charles de Noailles en avril 1932. Après la création d’une maquette, Crevel et Dalí abandonnent le projet, mais Giacometti et Buñuel font exécuter une girafe en planches de bois peint par la maison Chanaux. Buñuel rédige des textes, pour la plupart érotiques, cachés sous les taches brunes de l’animal, que les invités découvrent à l’aide d’un escabeau. Après le dîner l’oeuvre disparaît, comme le décrit Buñuel dans ses mémoires : « Après le café, je revins dans le jardin avec Giacometti. Plus de girafe. Totalement disparue, sans une explication. L’avait-on jugée trop scandaleuse après le scandale de L’Âge d’or ? Je ne sais pas ce que la girafe est devenue. Charles et Marie-Laure, devant moi, n’y firent jamais allusion. Et je n’osai pas demander la raison de ce bannissement soudain ». L’Âge d’or, considéré comme antipatriotique et antichrétien, avait en effet déclenché de vives réactions à sa sortie en fin d’année 1930, dirigées non seulement contre son réalisateur, mais aussi contre ses producteurs, les Noailles.

Essai : À la recherche des oeuvres disparues par Michèle Kieffer

Extrait catalogue co-édité par la Fondation Giacometti, Paris et FAGE éditions, Lyon.

Au fil des nombreux entretiens donnés principalement à partir des années 1950, Alberto Giacometti s’est créé un personnage mythique d’éternel insatisfait, en proie à un drame existentiel quotidien. De cette figure participe un geste, celui de la destruction de l’oeuvre, visant à faire tabula rasa quand l’impasse créative devient insurmontable. La légende veut ainsi que Giacometti, hanté par le doute, détruisait ses oeuvres au fur et à mesure qu’il les réalisait. Seule une sélection restreinte aurait ainsi pu lui être arrachée des mains. Or, si les témoignages de ses proches confirment que l’artiste vivait une insatisfaction permanente, l’examen minutieux des archives montre cependant qu’il était loin de détruire systématiquement ses oeuvres. De plus, dans les récits qu’il livre à ses proches et aux journalistes, il fait surtout référence à sa carrière d’après-guerre, alors que notre étude montre que la disparition des oeuvres est un phénomène plus courant dans les années 1920 et au début des années 1930. Enfin, l’analyse de ces années permet en outre de constater que la destruction volontaire est en réalité rarement la seule explication de leur perte. Nous sommes ainsi face à une typologie variée et complexe d’oeuvres « disparues » et pas toujours de la main de Giacometti, loin s’en faut.

Des sources d’une fiabilité relative : correspondance, fonds photographiques, carnets de dessin de l’artiste.

Les nombreuses sources documentaires sur l’oeuvre de Giacometti sont d’une fiabilité variable. En effet, si l’artiste parle souvent du progrès de son travail dans les lettres à sa famille, il ne s’explique jamais sur le sort des sculptures sur lesquelles il travaille. Très proche de ses parents, de sa soeur et de ses deux frères, il leur parle de sa vie et de ses recherches artistiques, et demande des conseils à son père, lui-même artiste. Restant malheureusement très imprécis dans la description visuelle de ses créations, il utilise des termes généraux comme « tête », « buste » ou « figure assise » qui excluent toute identification. Ses proches lui rendent régulièrement visite et l’artiste rentre quasiment chaque été en Suisse, où il sculpte dans l’atelier de son père. Comme ses parents connaissent son travail, Giacometti n’a pas besoin de s’attarder sur la description détaillée de ses oeuvres. La correspondance avec la famille est l’une des sources les plus importantes pour les années 1920 et 1930, cependant elle reste à lire avec précaution. Les descriptions des oeuvres y sont peu précises et Giacometti a tendance à retenir des informations quand ça l’arrange, voire à raconter de temps à autre des mensonges, afin de rassurer ses parents inquiets qu’il ne s’engage dans une voie trop radicalement moderne.

La photographie est un témoin important pour la recherche des oeuvres perdues, mais les vues d’exposition prises dans les galeries ou pendant les Salons sont rares dans les années 1920. La première image montrant deux sculptures exposées de Giacometti est prise en 1929 à l’Exposition internationale de sculpture à la Galerie Georges Bernheim, Paris. Les prises de vue de ses oeuvres à l’atelier étaient un luxe au début de son aventure parisienne. Le recours à la photographie devient plus récurrent vers la fin des années 1920, quand il commence à participer aux Salons d’art et cherche à exposer dans les galeries parisiennes. Giacometti mentionne plusieurs fois à ses parents que des photographies de ses sculptures ont été faites, soit par un photographe, soit par un ami, et signale même en février 1928 que plusieurs revues lui ont demandé des images. Les archives de l’artiste comportent plusieurs clichés représentant des oeuvres aujourd’hui disparues, mais ces documents sont dépourvus de toutes annotations. Ni la date, ni le nom du photographe, ni le titre de la sculpture représentée ne sont mentionnés, ce qui complique l’enquête. Quand même la volonté de posséder des témoignages visuels de son travail peut-elle être interprétée comme une mise en valeur des oeuvres, nous savons que plusieurs sculptures photographiées n’ont pas été préservées par l’artiste. D’autres sont peut-être seulement perdues et non détruites, l’artiste n’ayant pas tenu de registre des ventes faites à l’époque.

Giacometti, tout en recourant à ce procédé dont il a compris l’intérêt pour diffuser son oeuvre, se méfiait de l’effet trompeur de la photographie : « Ça m’ennuie de devoir envoyer ces petites photos parce qu’elles ne rendent pas compte des choses comme elles sont, et si les grandes photographies sont souvent plus proches de la réalité, celles-ci s’en éloignent. Et puis, une fois qu’elles ont été faites, on remarque plusieurs choses intéressantes qu’on n’a pas fait photographier. » La question se pose du rôle que ces images jouaient pour l’artiste, lorsqu’elles n’étaient pas destinées à des revues. Servaient-elles à garder une trace des objets, ou les considérait-il plutôt comme des simples reproductions à montrer à sa famille en Suisse et utiles à promouvoir ses créations ?

Enfin, les carnets de notes et de dessins de Giacometti offrent une source incontournable pour la recherche sur ses oeuvres disparues. Dessinateur obsessionnel, Giacometti garde toujours un carnet sur lui, que ce soit à l’atelier, au bar, pendant ses sorties en ville ou lors de ses visites en Suisse. On y trouve toutes sortes d’informations, des notes les plus ordinaires aux renseignements les plus importants : ses rendez-vous chez le coiffeur, les coordonnées des gens qu’il fréquente, des débuts de lettres et même parfois des poèmes. Certains carnets du milieu des années 1920 et du début 1930 sont d’autant plus précieux qu’ils contiennent de véritables inventaires de ses sculptures numérotées et commentées. (…).