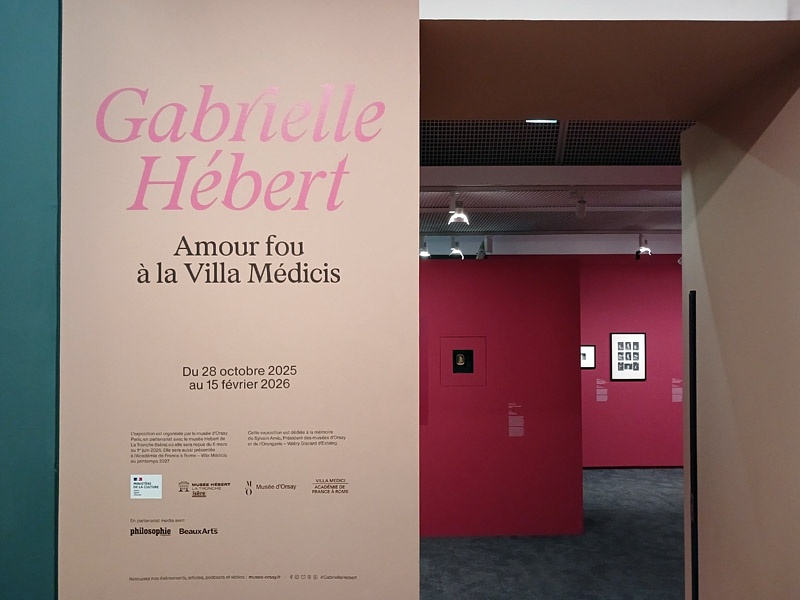

🔊 “Gabrielle Hébert” Amour fou à la Villa Médicis, au Musée d’Orsay, du 28 octobre 2025 au 15 février 2026

“Gabrielle Hébert”

Amour fou à la Villa Médicis

au Musée d’Orsay, Paris

du 28 octobre 2025 au 15 février 2026

PODCAST – Entretien avec

Marie Robert,

conservatrice en chef – photographie et cinéma – Musée d’Orsay, et commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 3 novembre 2025, durée 24’23,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Gabrielle Hébert (1853-1934), Femmes à la fenêtre, Taormine (Sicile), mai 1893. Aristotype à la gélatine, papier, H. 7,8 ; L. 11,4 cm. Paris, musée national Ernest Hébert. © photo : Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Alexis Brandt.

Gabrielle Hébert (1853-1934), Ernest Hébert en majesté, 22 avril 1908. Aristotype à la gélatine, 9,3 x 9,5 cm. Paris, musée national Ernest Hébert. © photo : Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn / Alexis Brandt.

Gabrielle Hébert (1853-1934), Le peintre pensionnaire Alexis Axilette et son modèle Elvira dans le Bosco de la Villa Médicis, octobre 1888. Négatif au gélatino-bromure d’argent sur plaque de verre, 9 x 12 cm. La Tronche, musée Hébert. © musée Hébert, Département de l’Isère.

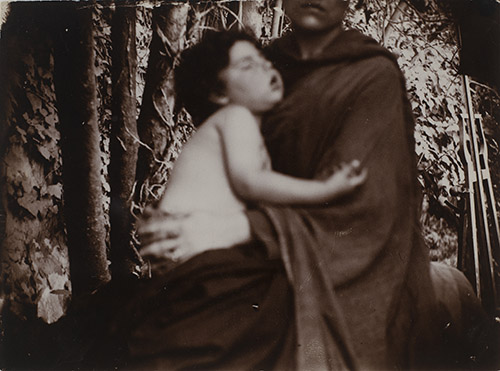

Gabrielle Hébert (1853-1934), Peppino Scossa endormi dans les bras de sa mère, 11 août 1888. Aristotype à la gélatine, 8,7 x 11,7 cm. Paris, musée national Ernest Hébert. © photo : Musée d’Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Alexis Brandt.

Commissariat à Paris et à La Tronche :

Marie Robert, conservatrice en chef, photographie et cinéma, au musée d’Orsay

Conçue en partenariat avec le musée Hébert de La Tronche (Isère) où elle sera reçue au printemps 2026, l’exposition sera aussi présentée à l’Académie de France à Rome – Villa Médicis au printemps 2027 où Marie Robert, commissaire de l’exposition, a été accueillie dans le cadre d’une résidence croisée Villa Médicis / musée d’Orsay, pour une recherche d’un an en histoire de la photographie.

L’exposition « Qui a peur des femmes photographes ? (1839-1945) » présentée en 2015 aux musées d’Orsay et de l’Orangerie a fait date pour la reconnaissance des femmes artistes en France. Parmi les nombreuses photographes révélées figurait Gabrielle Hébert, née Gabriele von Uckermann (1853, Dresde, Allemagne – 1934, La Tronche, France).

Peintre amateure et épouse de l’artiste Ernest Hébert, deux fois directeur de l’Académie de France à Rome, Gabrielle Hébert démarre la photographie de manière intensive et exaltée à la Villa Médicis en 1888. À l’instar des artistes et écrivains comme Henri Rivière, Maurice Denis ou Émile Zola qui s’emparent à la fin du XIXe siècle d’un boitier photographique pour enregistrer le quotidien familial, Gabrielle développe une pratique privée et sentimentale du medium favorisée par la révolution technique et esthétique de l’instantané. Elle cessera brutalement vingt ans plus tard à La Tronche (près de Grenoble), à la mort de l’homme qu’elle idolâtrait, son aîné de près de quarante ans, et dont elle a en grande partie assuré la postérité en favorisant la création de deux musées monographiques, l’un à La Tronche (1934) et l’autre à Paris (1978).

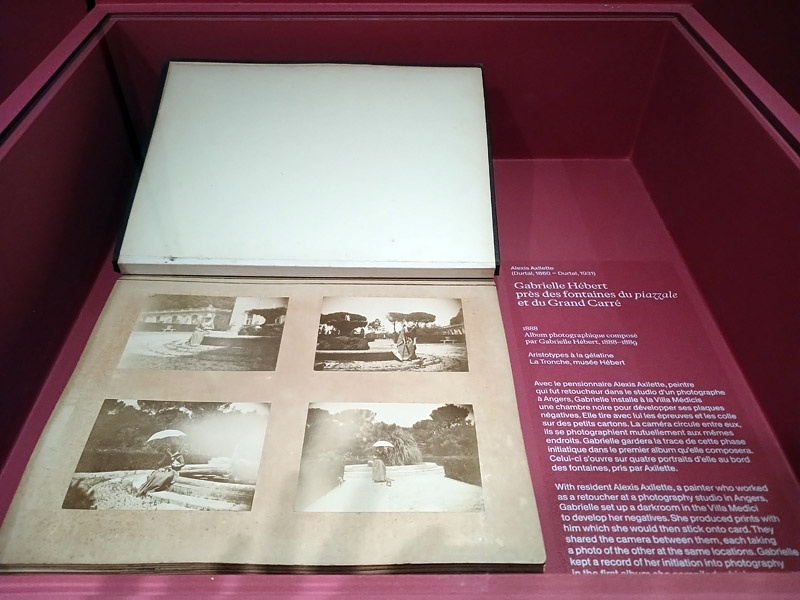

À la Villa Médicis, Première Dame d’une institution culturelle prestigieuse, Gabrielle organise les réceptions et reçoit le gotha en visite. Mais elle échappe vite aux assignations : lors de l’été 1888, elle acquiert un appareil photographique, prend des leçons auprès d’un professionnel romain, et installe, en compagnie du peintre pensionnaire Alexis Axilette, une chambre noire pour développer ses négatifs sur verre, tirer et retoucher ses épreuves. C’est le début d’une imposante production de près de deux mille clichés. « Je photo », « Je photographie» : pas un jour sans consigner dans son agenda qu’elle réalise des prises de vue.

Si elle partage son goût du portrait mondain et du tableau vivant avec les frères Luigi et Giuseppe Primoli, neveux de la Princesse Mathilde Bonaparte et pionniers de la photographie instantanée en Italie, Gabrielle explore tous les genres de la photographie : nu, reproduction d’oeuvres d’art, paysage, nature morte, « récréations photographiques ». Offrant le point de vue d’une personne installée à demeure qui regarde, éblouie, le palais, le jardin et ses occupants à toutes les saisons (artistes et modèles, visiteurs étrangers en goguette, employés italiens au travail, fleurs et bêtes), sa production révèle un pan méconnu du quotidien dans ce phalanstère artistique. Car sa chronique en images est le premier proto- reportage sur la Villa Médicis, à la fois chef-d’oeuvre architectural dominant la Ville éternelle, lieu de vie des lauréats du Grand Prix de Rome et laboratoire d’une nouvelle relation entre la France et l’Italie tout juste « unifiée ».

Il constitue aussi un témoignage inédit sur l’un des premiers couples de créateurs à la Villa Médicis. Si Gabrielle assiste Ernest dans ses activités d’artiste en posant pour lui, en préparant ses toiles, en retouchant ou copiant ses peintures, Ernest, lui, est le point de mire de la photographe. Renversant les stéréotypes de genre, elle le saisit sans répit avec son appareil. Séances de pose avec les modèles, progression des toiles, mondanités diplomatiques, interactions avec les pensionnaires, mais également promenades dans la campagne romaine, baignades au bord de la mer ou encore solitude au bureau : tous les aspects de la vie d’Ernest Hébert, artiste, directeur et époux sont scrutés et documentés.

Aussi, quand elle rentrera définitivement en France avec lui, Gabrielle cessera de cultiver cette passion photographique, née sous le ciel d’Italie. Elle s’attachera cependant à photographier Hébert jusqu’au bout afin de l’immortaliser par l’image et composer un tombeau, au sens poétique du terme, édifié en mémoire de lui et de leur amour. Avant cela, s’extrayant du huis-clos formé par la Villa Médicis et ses occupants singuliers, elle accomplit son chant du cygne photographique, munie d’un appareil Kodak, lors d’un ultime périple en Espagne, pays sur lequel elle pose un regard résolument moderne, nourri par le cinématographe naissant.

De ses débuts photographiques aux dernières images, cette exposition présente ce que Gabrielle fait de la photographie et ce que la photographie fait d’elle. S’assurant une place d’auteure dans un milieu où la création artistique est réservée aux hommes (il faut attendre 1911 pour qu’une femme pensionnaire rejoigne l’Académie de France à Rome), elle se révèle à elle-même. En explorant les potentialités de l’instantané, elle devient le sujet d’une expérience créative et existentielle : la photographie.

Catalogue de l’exposition – Sous la direction de Marie Robert- en Coédition musée d’Orsay / Grand Palais RMN.

Gabrielle Hébert (1853-1934), Amalia Scossa et Ernest Hébert à sa peinture La Vierge au chardonneret sur la terrasse du campanile, vers 1891. Aristotype à la gélatine, 9,6 x 12,3 cm. Paris, musée national Ernest Hébert. © photo : Musée d’Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Alexis Brandt

Gabrielle Hébert (1853-1934), Lys des parterres, juin 1890, aristotype à la gélatine, 10,5 x 12,7 cm. Paris, musée national Ernest Hébert. © photo : Musée d’Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Alexis Brandt.

L’Exposition

François-Xavier Gbré Radio Ballast

INTRODUCTION – Gabrielle Hébert amour fou à La Villa Médicis

Peintre amateure et épouse de l’artiste Ernest Hébert, directeur de l’Académie de France à Rome, Gabrielle Hébert démarre la photographie de manière intensive et exaltée à la Villa Médicis en 1888. Elle cesse brutalement vingt ans plus tard à La Tronche (près de Grenoble), à la mort de l’homme qu’elle idolâtre et qui est son aîné de quarante ans. Elle assurera sa postérité par la création de deux musées monographiques. À l’instar d’Henri Rivière, de Maurice Denis ou d’Émile Zola qui s’emparent à la fin du XIXe siècle d’un boîtier photographique pour enregistrer le quotidien familial, Gabrielle développe une pratique privée et sentimentale, favorisée par la révolution technique et esthétique de l’instantané. Comme le montrent les mentions « Je photo » ou « Je photographie » dans son agenda, pas un jour ne passe sans qu’elle réalise des prises de vue. De ses débuts aux dernières images, cette exposition présente ce que Gabrielle fait de la photographie et ce que la photographie fait d’elle. S’assurant grâce aux images une place d’auteure dans un milieu où la création artistique est réservée aux hommes, elle se révèle à elle-même. À travers la chronique de sa terre d’élection et des jours heureux, elle fait oeuvre de mémoire et s’inscrit dans l’Histoire.

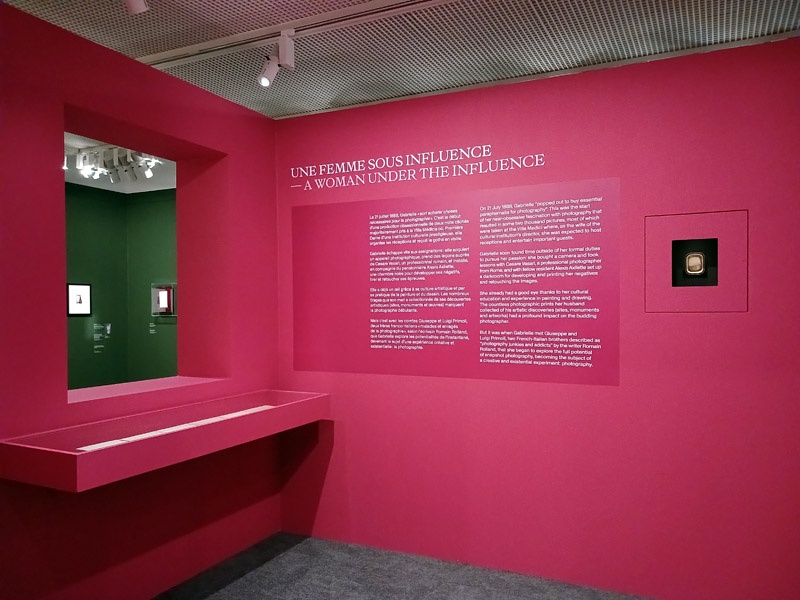

SECTION 1 – Une femme sous influence

Le 21 juillet 1888, Gabrielle « sort acheter des choses nécessaires pour la photographie ». C’est le début d’une production obsessionnelle de deux mille clichés majoritairement pris à la Villa Médicis où, Première Dame d’une institution culturelle prestigieuse, elle organise les réceptions et reçoit le gotha en visite. Gabrielle échappe vite aux assignations : elle acquiert un appareil photographique, prend des leçons auprès de Cesare Vasari, un professionnel romain, et installe, en compagnie du pensionnaire Alexis Axilette, une chambre noire pour développer ses négatifs, tirer et retoucher ses épreuves. Elle a déjà un oeil grâce à sa culture artistique et par sa pratique de la peinture et du dessin. Les nombreux tirages que son mari a collectionnés de ses découvertes artistiques (sites, monuments et oeuvres) marquent la photographe débutante. Mais c’est avec les comtes Giuseppe et Luigi Primoli, deux frères franco-italiens « malades et enragés de la photographie », selon l’écrivain Romain Rolland, que Gabrielle explore les potentialités de l’instantané, devenant le sujet d’une expérience créative et existentielle : la photographie.

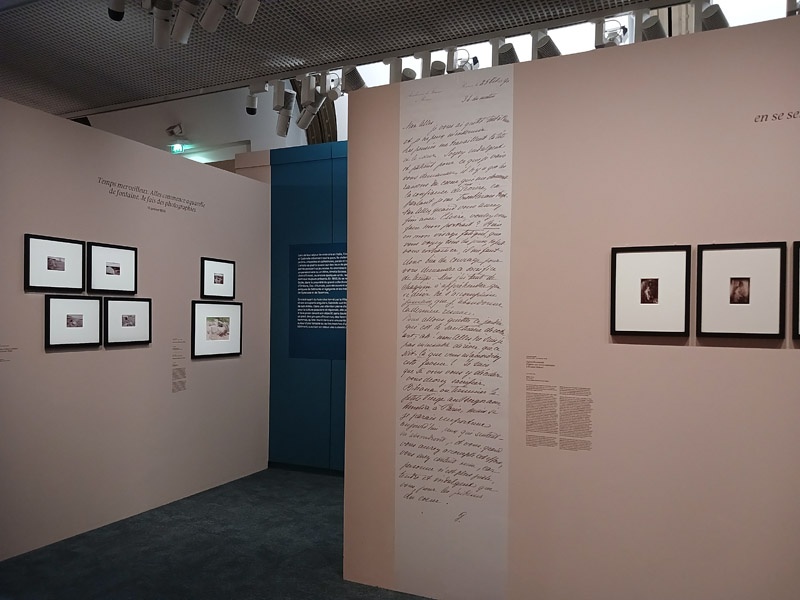

SECTION 2 – Un art de la joie

Gabrielle tient la chronique de la Villa Médicis, à la fois chef-d’oeuvre architectural dominant la Ville éternelle, lieu de vie des lauréats du Grand Prix de Rome et laboratoire d’une nouvelle relation entre la France et l’Italie tout juste « unifiée ». Elle pose son regard sur les occupants : artistes et modèles, visiteurs étrangers en goguette, employés italiens au travail, fleurs et bêtes. Elle aime exercer en compagnie des « presses-bouton » de son entourage, comme on désigne les amateurs équipés d’un appareil à main, qu’il s’agisse d’artistes, d’amis ou même de l’ambassadeur de France près le Saint-Siège. Elle observe aussi les professionnels effectuant des perspectives du palais avec leur imposante chambre photographique. « Temps magnifique. Je photographie les pensionnaires » : Gabrielle associe souvent la météo du jour à une nécessité impérieuse d’opérer. Présente au monde, dans la joie d’être, elle appuie alors sur l’obturateur. La prise de vue est une épiphanie. Je photographie, donc j’existe, semble-t-elle signifier.

SECTION 3 – Mein Alles (Mon Tout)

Gabrielle prend pour point de mire son mari, autour duquel elle tourne et dont elle semble surprendre les activités lorsqu’il est en train de peindre ou de faire les honneurs des lieux à des hôtes. Le portrait tendre et sensible qu’elle dresse de lui est celui d’un directeur, d’un artiste tout entier dévoué à son oeuvre sur ses lieux de travail (jardin jouxtant son atelier, bosco, sommet d’un campanile, et jusqu’au lit de sa chambre à coucher), ou dessinant sur le motif en excursion. Elle le saisit aussi dans sa nudité d’homme âgé prenant des bains de mer, dont elle tient la comptabilité. Elle se soucie de son état de santé ; elle note la façon

dont il a dormi ou l’heure de son lever. L’asymétrie du couple, banale à cette époque et dans ce milieu, s’exprime aussi dans leurs écrits : alors qu’il la tutoie, elle utilise le voussoiement et s’adresse à lui par la formule superlative allemande « Mein Alles » : Mon Tout. Leur pratique artistique prolonge cet état de fait : Ernest est le sujet principal de ses images ; il ne la peint qu’à deux reprises.

SECTION 4 – Voyages en Italie

Lors de leur séjour de onze ans en Italie, Ernest et Gabrielle sillonnent tout le pays. Ils visitent villas et jardins, chapelles et cathédrales, palais et nécropoles. L’artiste se plaît à revenir sur des lieux de prédilection peints pendant sa jeunesse. Ils emmènent avec eux un pensionnaire ou un élève, Amelia Scossa, le modèle chéri d’Ernest, ou encore quelques amis ; les chiens sont eux toujours présents. En 1893, ils se rendent en Sicile, dans la propriété du grand collectionneur Henri d’Orléans, Duc d’Aumale, puis découvrent les sites antiques de Sélinonte et Agrigente et les théâtres grecs de Syracuse et de Taormine. En s’extrayant du huis-clos formé par la Villa Médicis et ses occupants singuliers, Gabrielle sort littéralement de son milieu. Dans une attention pleine d’empathie pour la culture populaire et régionale, elle parvient à faire poser devant son objectif, sans doute posé sur un pied, des groupes d’inconnus, des femmes et des hommes, qu’elle réunit dans une amusante pagaille autour d’une fontaine ou sur les marches d’un bâtiment, suscitant en retour une curiosité certaine.

SECTION 5 – En Espagne, un regard cinématographique

En 1896, le ménage quitte à grand regret et dans la douleur l’Italie, rejoignant Paris et La Tronche où il continue à mener une vie mondaine intense, Ernest bénéficiant d’abondantes commandes publiques et privées. Deux ans plus tard, Gabrielle accomplit son chant du cygne photographique lors d’un ultime périple, cette fois-ci en Espagne, qui les mène tous deux de Burgos à Grenade en passant par Madrid, l’Escurial, Tolède, Grenade, Séville. Délaissant sa chambre photographique pour un appareil Kodak, elle amplifie en près de trois cents clichés ce qu’elle avait déjà expérimenté : points de vue audacieux – notamment depuis le train en pleine course-, boîtier en mouvement, regards vers la caméra, ombre projetée de l’opératrice au sol, flou de bougé des êtres et des choses (fumée, nuages et vagues), figures tronquées et gros plans. Le cinématographe naissant est passé par là. Elle ne fait plus poser ses sujets, elle les attrape au vol. Elle saisit les gestes fugaces, les instants radieux, la flânerie des badauds, l’éclat d’un rire. Ce voyage est une parenthèse enchantée qui permet au couple de se remettre en marche, une dernière fois.

SECTION 6 – Le tombeau d’un artiste

De retour d’Espagne, Gabrielle cesse de cultiver sa passion, née sous le ciel d’Italie. Sa production s’amoindrit significativement pour s’interrompre en 1908, à la mort d’Ernest. Au fil des derniers mois de celui-ci, elle enregistre les ultimes visites et sorties au soleil, les promenades et l’installation du chevalet sur le motif. Elle le campe en dessinateur et peintre jusqu’au bout, puis met en scène son portrait posthume, pour l’éternité. Portant en germe l’anticipation de la fin, les photographies des moments vécus, des lieux traversés, des personnes rencontrées, étaient en réalité destinées à être regardées par d’autres que leur seule autrice. Avec ses milliers d’images, Gabrielle compose un tombeau, au sens poétique du terme, édifié en mémoire de son mari et de leur amour.