“L’Empire du sommeil” au musée Marmottan Monet, du 9 octobre 2025 au 1er mars 2026

“L’Empire du sommeil”

au musée Marmottan Monet

du 9 octobre 2025 au 1er mars 2026

Texte Sylvain Silleran

Federico Zandomeneghi (1841-1917), Jeune fille endormie dit aussi Intérieur avec figure féminine endormie [Fanciulla dormiente (interno con figura femminile che dorme) 1878. Huile sur toile, 60 x 74 cm. Florence, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti © Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi.

Eugène Delacroix (1798-1863), Le lit défait , Vers 1824. Graphite et aquarelle sur papier, 18,3 x 29,8 cm. Paris, musée national Eugene-Delacroix. © GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) / Rachel Prat.

![Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) Le sommeil [El sueno], 1790. Huile sur toile, 46,5 x 76 cm. Dublin, Nahonal Gallery of Ireland © NaYonal Gallery of Ireland.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3651-3800/3654_sommeil_3.jpg)

Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) Le sommeil [El sueno], 1790. Huile sur toile, 46,5 x 76 cm. Dublin, Nahonal Gallery of Ireland © NaYonal Gallery of Ireland.

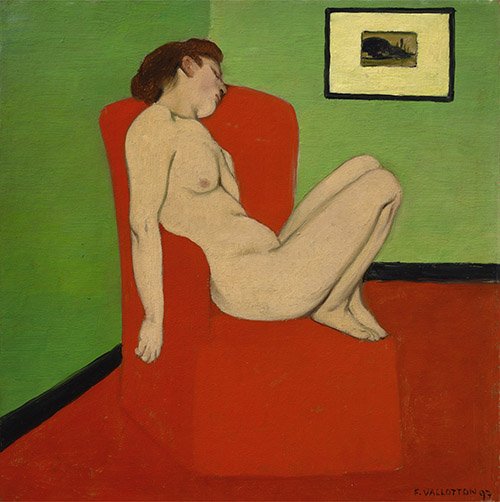

Félix Vallomon (1865-1925), Femme nue assise dans un fauteuil, 1897. Huile sur carton marouflé sur contre-plaqué, 28 x 27,5 cm. Grenoble, musée de Grenoble. © Musée de Grenoble – J.L Lacroix.

L’empire du Sommeil

Musée Marmottan

Toute la famille de Paula Rego s’est endormie sur la terrasse dans l’attente d’un départ. La perspective, les colonnes évoquent l’Annonciation de Fra Angelico. Du rêve éveillé de l’apparition divine à la torpeur d’un après-midi d’été, le sommeil étend partout son royaume. D’ailleurs une phrase du chant de l’Iliade vient nous en rappeler l’importance: “Hypnos, maître de tous les dieux et de tous les hommes…”. Sur des Tentures bleu profond, sous un grand lustre, des belles et des beaux endormis, un Carolus-Duran qu’on crût de Courbet, un Saint Pierre au crâne brillant ne prêtent pas la moindre attention au visiteur pénétrant cet empire.

Un lit à longues jambes emporte son enfant dormeur au pays des songes. Le Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay visite l’Ivresse de Noé de Bellini. La page de bande dessinée de l’édition de dimanche du journal et la peinture classique. Un ravissant Dürer, petit format intimiste et la grande feuille de papier népalais sur laquelle Kiki Smith a dessiné une somnambule en grandeur nature… Quel univers! Quelle prouesse que de faire entrer un monde si vaste dans ces quelques salles! On y croisera le teckel de Hockney, une toute petite femme endormie de Carpeaux ainsi qu’une petite fille assoupie sur son banc pendant un sermon un peu long.

Le Sommeil de l’enfant Jésus de Garofalo a toute l’élégance italienne de la Renaissance, sa Madone aux doigts délicats veille devant un paysage toscan vieux de cinq siècles et pourtant si familier. Une Vierge endormie polychrome laisse place au miracle de la Résurrection de la fille de Jaïre, ferveur religieuse du XIXéme siècle de Gabriel von Max, sombre et grave. Son détail de mouche sur le bras de le jeune fille ne manquera pas de faire frissonner même les moins croyants d’entre-nous.

Car le sommeil est un avant-goût de la mort, en témoigne un petit burin de Hans Sebald Beham, une femme rattrapée dans son sommeil par la mort, squelette lui présentant un sablier en guise de sentence. Le masque mortuaire de Victor Hugo de Dalou, la malade alitée de Holder, image d’agonie terrible, effraient avant que le préraphaélisme d’Evelyn de Morgan, ses figures volantes dispersant des fleurs de pavot ne nous emmènent dans une plus agréable narcose parfumée.

Bien évidemment, le sommeil, le lit, sont propices à des évocations érotiques, des interprétation du mythe d’Amour et Psyché dont un plâtre de Rodin. Antiope et Jupiter, dessinés par Picasso et le divin Rembrandt, peints par Manet et Ingres, raconte la beauté endormie devenant une proie érotique. D’une Vénus de Simon Vouet dormant sur son nuage aux contes de Perrault illustrés par Gustave Doré, l’humanité n’a jamais cessé de se raconter ces histoires de sommeil, d’innocence, réelle ou feinte, et de désir.

On croise de très beaux Füssli, un romantisme gothique à souhait, des Goya, où le sommeil engendre des monstres, des chauves-souris et d’affreux hiboux. Une beauté dort dans une brume de tulle, un silence bienvenu entre deux cauchemars, bêtes hideuses assises sur le giron d’une femme endormie. Qu’ont en commun Juliette Capulet en pleine torpeur sous l’effet de sa potion, la Somnambule de Maximilan Pirner juchée sur une corniche au péril de sa vie sinon l’endormissement qui menace de virer au drame, le cauchemar funambule dansant sur son fil, prêt à devenir réalité. Le terrible regard de la voyante de Courbet, entre sommeil et veille, tonne comme un avertissement pour qui souhaite pénétrer ce monde mystérieux.

Des chambres vides, des lits aux draps défaits, une étude d’enfant dormant par Augustin Rouart, et nous entrons dans l’intimité de l’intérieur domestique. Le quotidien et sa simplicité, celle de la jeune fille dans son lit de Zandomeneghu, a ses vertus aussi. Une mère et son nouveau-né reprennent des forces, perdus dans la vaste blancheur de neige des draps. Un petit instant encore, le jour se lève bientôt, il va falloir se réveiller. Hélas.

Sylvain Silleran

Giuseppe Antonio Petrini (1677 – 1755/1759) Le Sommeil de saint Pierre (?), Vers 1740, Huile sur toile, 85 x 115 cm. Paris, musée du Louvre – département des Peintures © Grand Palais Rmn (museÅLe du Louvre) / Stéphane Maréchalle.

![Michael Ancher (1849 1927), La Sieste [Middagshvil], 1890. Huile sur toile, 62 x 79 cm. Skagen, Art Museums of Skagen © Art Museums of Skagen.](https://im-francefineart.com/agenda/icono-3651-3800/3654_sommeil_6.jpg)

Michael Ancher (1849 1927), La Sieste [Middagshvil], 1890. Huile sur toile, 62 x 79 cm. Skagen, Art Museums of Skagen © Art Museums of Skagen.

Charles-Émile-Auguste Carolus-Duran (1838-1917), L’homme endormi, 1861, Huile sur toile, 87 x 85 cm. Lille, Palais des Beaux-Arts © GrandPalaisRmn (PBA, Lille) / Philipp Bernard.

Anonyme, Jeune fille endormie, vers 1615-1620. Huile sur toile, 67,5 x 74 cm. Budapest, Szépművészeti Muézeum / Museum of Fine Art. © Szépművészeti Muézeum/Museum of Fine Arts, Budapest.

Extrait du communiqué de presse :

Commissaire scientifique : Laura BOSSI, neurologue, historienne des sciences, commissaire d’expositions

Commissaire associée : Sylvie CARLIER, directrice des collections du musée Marmottan Monet, conservateur en chef du patrimoine

Assistées par Anne-Sophie LUYTON, attachée de conservation du musée Marmottan Monet

Le musée Marmottan Monet présente du 9 octobre 2025 au 1er mars 2026 l’exposition « L’Empire du sommeil », qui explore, pour la première fois en France, les représentations de cet état mystérieux qui occupe un tiers de notre vie et qui a nourri la création depuis l’Antiquité.

Placée sous le commissariat de Laura Bossi, neurologue et historienne des sciences et de Sylvie Carlier, directrice des collections du musée, l’exposition montre l’étendue et la variété des thèmes iconographiques représentés par les artistes à travers les âges. En accord avec l’esprit des collections du musée, elle se concentre sur le « long dix-neuvième siècle », des Lumières à la Grande Guerre, convoquant aussi un choix d’oeuvres anciennes ou contemporaines qui éclairent la fascination du sujet et son étonnante persistance, au-delà des évolutions philosophiques et scientifiques.

Cent-trente oeuvres sont réunies pour l’occasion – peintures, sculptures, oeuvres graphiques, objets, documents scientifiques – issues de collections privées ou de grandes institutions françaises et internationales (musée d’Orsay, musée du Louvre, musée national d’Art moderne, Petit Palais-Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, musée des Beaux-arts de Montréal, Galerie Nationale de Prague, Palazzo Pitti-Galleria d’Arte Moderna de Florence, musée national Centre d’Art Reina Sofía de Madrid,… ).

Le parcours, composé de huit sections thématiques, propose une traversée à la fois esthétique et savante des visages du sommeil et de ses troubles.

Catalogue Coédition musée Marmottan Monet / Éditions In fine – L’Empire du sommeil. Sous la direction de Laura Bossi, neurologue, historienne des sciences, commissaire d’exposition Avec les contributions de : Ivan Alexandre, Isabelle Arnulf, Laura Bossi, Jacqueline Carroy, Jean-Baptiste Maranci, Dominique Païni.

Parcours de l’exposition

Doux sommeil, bonheur pur

Tous, nous dormons, même les insomniaques. Le sommeil, ce doux besoin qui occupe un tiers de notre vie, nous est nécessaire, et nous procure un grand bonheur. Il apporte le repos, et l’oubli des peines de la veille. Cet état mystérieux dans lequel on « tombe » a nourri la création depuis des millénaires. Innombrables, les artistes qui nous ont laissé des portraits de leurs proches – parents, époux, amants – ou de leurs modèles endormis, au creux de la nuit ou le plus souvent le jour, pendant la sieste. C’est peut-être le sommeil des innocents – nouveau-nés, enfants, bêtes familières, chats, chiens … – qui exprime au mieux l’abandon au bonheur de l’inconscience. Mais le sommeil montre aussi un aspect ambigu, il peut évoquer la mort, la vulnérabilité, la dépossession de soi ; il impose d’abandonner la vigilance, d’accepter l’oubli, de ne plus veiller ni surveiller… L’exposition explore, pour la première fois en France, les représentations diverses du sommeil et de ses troubles, en se focalisant sur le « long dix-neuvième siècle », des Lumières à la Grande Guerre. Des oeuvres plus anciennes ainsi que des oeuvres du XXe siècle sont convoquées pour montrer l’extraordinaire richesse du sujet dans la persistance de ses thèmes iconographiques.

Figures du sommeil dans la Bible

Pour saisir les diverses facettes du sommeil, il faut remonter aux origines de la culture occidentale – la Bible d’abord puis la permanence des mythes antiques revisités à la Renaissance. Dans la Genèse, le sommeil appartient à la symbolique des origines : Adam est endormi lors de la création d’Eve. Noé nous rappelle les dangers du sommeil troublé par l’ivresse. Les Psaumes et le Livre de Job lient l’insomnie aux fautes et aux tourments de l’âme. Le sommeil de l’enfant Jésus est souvent représenté comme une anticipation de la Passion, et la douceur de l’iconographie de la Vierge qui observe l’Enfant endormi rejoue la douleur de la Pietà. Par la foi en la Résurrection, la mort est désormais perçue comme un sommeil dont on sera réveillé – miracle de la résurrection de la fille de Jaïre. Dans l’épisode de Jean endormi durant la Dernière Cène, le sommeil exprime la confiance en Dieu et l’abandon heureux. La Dormition de la Vierge révèle que Marie s’est endormie en Dieu.

Hypnos et Thanatos : le sommeil et la mort sont frères

Dans la mythologie grecque, la Nuit (Nyx) engendre Hypnos (le sommeil) et Thanatos (la mort) (Klotz). C’est probablement l’atonie, la perte de force musculaire pendant le sommeil, la ressemblance extérieure des deux conditions qui ont inspiré le mythe. Hypnos est représenté comme un jeune homme ailé, parfois endormi, parfois tenant une corne emplie de l’eau du Léthé ou de jus de pavot, usé comme hypnotique depuis des millénaires. Au XIXe siècle, les portraits et photographies de cadavres sur leur lit de mort, apparemment endormis, parés pour le souvenir, rappellent cette proximité du repos éternel et du sommeil quotidien. Des artistes comme Monet, et plus tard Hodler, iront jusqu’à peindre leur épouse ou leur maîtresse sur leur lit de mort.

Le sommeil érotique : Amour dévoilé et Belles endormies

Le Roi des dieux, Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Romains, dévoile le corps d’Antiope endormie. La sensualité du geste sera reprise à travers les siècles depuis Rembrandt et jusqu’à Picasso. Par inversion, ce sera aussi bien Psyché dévoilant Eros endormi, ou encore Séléné, la Lune, amoureuse du bel Endymion. Voir et être vu, le regard érotique décache la nudité, féminine ou masculine. Les Vénus endormies, les nymphes de la peinture néoclassique, deviennent des demoiselles endormies, des amies surprises dans le sommeil après l’amour, ou des jeunes femmes rêvant, assoupies dans un fauteuil. Les contes de fées comme La Belle au bois dormant illustrent naïvement le pouvoir d’Eros qui tire les Belles endormies de leur sommeil enchanté, marquant le passage de l’enfance à l’âge adulte.

Les portes du rêve

Depuis les temps homériques, on a tenté d’interpréter les songes dans un sens prophétique, quand même Homère, par la bouche de la sage Pénélope, mettait déjà en garde contre les songes trompeurs. Si la moderne médecine du sommeil est récente, c’est au XIXe siècle qu’on entreprend une étude des rêves qui se veut scientifique, avec les oeuvres d’Alfred Maury (1861) et d’Hervey de Saint Denis (1867). La Traumdeutung (L’interprétation des rêves) de Freud paraît en 1899 et sera traduite en français en 1926. Le rêve n’est désormais plus prophétique, mais réflexif il ne nous révèle rien de notre futur mais éclaire notre passé. Le sommeil et les rêves peupleront dès lors les oeuvres des Symbolistes qui s’attachent à représenter la vie intérieure, comme Odilon Redon, Khnopff, Max Klinger, ou Kubin. Artistes et poètes évoqueront souvent la possibilité d’un sommeil créateur. L’inspiration vient pendant la nuit, et la Muse impose à l’artiste le retour au travail. Dans l’Apollon endormi de Lorenzo Lotto, c’est une fois le dieu solaire plongé dans le sommeil, que dansent les Muses.

Le sommeil troublé – quand la raison s’absente

Au XVIIIe siècle, Goya, Füssli ou Blake interrogeront la face obscure des Lumières pour tenter de donner forme et crédit aux figures évanescentes des cauchemars. Les Romantiques dénonceront l’emprise de la raison en explorant ce qui est désormais appelé l’inconscient, les phénomènes médiumniques, la folie, le somnambulisme. Au XIXe siècle, Charcot à la Salpêtrière expérimente l’hypnose sur les hystériques. Freud sera fasciné par l’hypnose mais l’abandonnera vite. Après la Grande Guerre, les Surréalistes reprendront l’exploration du domaine nocturne et useront de l’hypnose comme un procédé « créatif ». De nos jours, c’est peut-être l’insomnie qui nous trouble le plus. Dans la civilisation industrielle, les rythmes du travail, la lumière artificielle, les bruits de la ville, les écrans, les excitants, s’opposent à l’endormissement. Empêché de tous côtés, le sommeil est devenu objet de désir, que l’on essaye de retrouver par tous les moyens. Parmi les drogues auxquelles on fait alors recours pour obtenir le repos, l’opium est la plus ancienne. Le pavot est souvent représenté comme symbole du sommeil et de l’oubli, et par extension, de la mort. Les Symbolistes le peignent volontiers. Plusieurs écrivains à la fin du XIXe siècle expérimentent les rêveries induites par le laudanum et le haschisch ; le tableau de Gaetano Previati montre l’ambiance « maudite » d’une fumerie.

Au lit !

Le mot « chambre » nous vient des Grecs (kamara), et notre « civilisation du lit » est romaine. Le lit est le meuble principal, même chez les pauvres qui dorment tous ensemble. Dans les demeures des riches, les lits se trouvent dans les pièces de réception. A la fin du Moyen Âge, la chambre à coucher se constitue comme un espace privé, abrité des regards. Au XIXe siècle, la morale chrétienne dicte la conduite à tenir dans la chambre : tout doit être pudique et voilé. Chaud et douillet, le lit est un refuge et un abri. Autrefois lieu de la naissance, de l’amour, de la maladie et de la mort, il garde une aura métaphysique, quand même est-il aujourd’hui remplacé par un lit anonyme d’hôpital. On ne dort bien que dans son lit. Pour l’enfant, c’est dans le grand lit des parents qu’on trouve le réconfort, quand s’évanouit la peur du noir. Mais le lit peut être aussi le lieu de l’abandon et de la sensualité. Un lit défait suggère la présence de l’Autre, étrange et familière à la fois, et nous trouble. La chambre est le lieu de l’intime, et le lit une île qui nous permet de protéger et de nourrir nos rêves.