🔊 “Berthe Weill” Galeriste d’avant-garde, au Musée de l’Orangerie, du 8 octobre 2025 au 26 janvier 2026

“Berthe Weill”

Galeriste d’avant-garde

au Musée de l’Orangerie, Paris

du 8 octobre 2025 au 26 janvier 2026

PODCAST – Entretien avec

Marianne Le Morvan,

fondatrice et directrice des Archives Berthe Weill, commissaire d’exposition et chercheuse indépendante, et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, 3 octobre 2025, durée 16’14,

© FranceFineArt.

Extrait du communiqué de presse :

Marc Louis René Vaux (1895-1971), Bal des noces d’argent de la Galerie B. Weill au restaurant Dagorno à La Villette, 28 décembre 1926 » (Au centre, B. Weill porte un monocle) Photographie, 16,1 x 29 cm. Collection particulière. © photo : Musée d’Orsay/ Allison Bellido / © Centre Pompidou – MNAM / CCI – Bibliothèque Kandinsky.

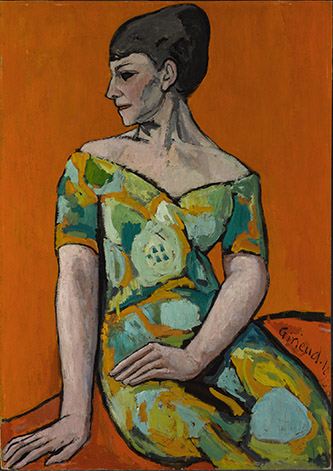

Pierre Girieud (1876-1948), Portrait de l’artiste peintre Émilie Charmy, 1908. Huile sur carton, 101,5 x 72 cm. Munich, Städtische Galerie im Lenbachhaus, prêt permanent de la Fondation Gabriele. Münter et Johannes Eichner, AK 61. Photo © Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Dauerleihgabe der Gabriele Münter- und Johannes Eichner-Stiftung, München.

Émilie Charmy (1878-1974), Portrait de Berthe Weill, 1910-1914. Huile sur toile, 90 x 61 cm. Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, achat, legs Horsley et Annie Townsend. Photo © MBAM / Julie Ciot. © Adagp, Paris, 2025.

Commissariat :

Sophie Eloy, Attachée de collection, chargée des contrepoints contemporains au musée de l’Orangerie

Anne Grace, Conservatrice de l’art moderne au Musée des beaux-arts de Montréal

Lynn Gumpert, Directrice du Grey Art Museum, New York University, de 1997 à 2025

Marianne Le Morvan, Fondatrice et directrice des archives Berthe Weill, commissaire d’expositions et chercheuse indépendante

En 1901, Berthe Weill ouvre une galerie au 25, rue Victor-Massé, dans le quartier de Pigalle. Elle choisit alors de s’engager aux côtés des artistes de son temps, en contribuant à leur révélation puis à l’essor de leur carrière, malgré des moyens limités. Parmi eux se trouvent certains des plus grands noms des avant-gardes : comme d’autres aujourd’hui moins en vue. Avec un enthousiasme et une persévérance sans faille, elle a été leur porte-voix et les a soutenus pendant près de quarante ans, jusqu’à la fermeture de sa galerie en 1940, dans le contexte de la guerre et de la persécution des Juifs. Dès 1933, elle avait publié ses souvenirs de trois décennies d’activité sous le titre Pan! dans l’OEil!…, faisant oeuvre de pionnière de ce genre littéraire.

Pourtant, la trajectoire de Berthe Weill, un temps presque effacée, n’est aujourd’hui pas encore inscrite au firmament des marchands d’art où figurent en bonne place Daniel-Henry Kahnweiler, Paul et Léonce Rosenberg, Ambroise Vollard ou encore Paul Guillaume. L’exposition, organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal, le Grey Art Museum, New York University, et le musée de l’Orangerie à Paris, a pour ambition de mettre en lumière un pan encore méconnu de l’histoire de l’art moderne. Berthe Weill s’est engagée dès le début du siècle dans le soutien aux artistes sous le mot d’ordre de « Place aux jeunes » qui figurait sur sa carte publicitaire.

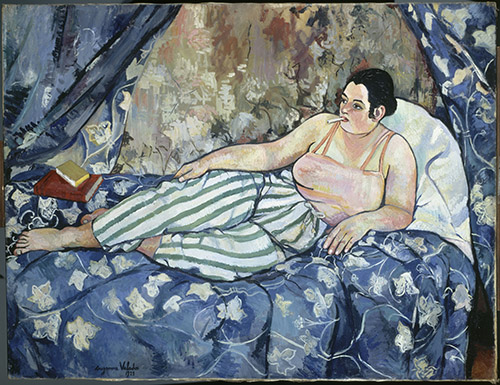

De Picasso – qu’elle contribue à vendre avant même l’ouverture de sa galerie – à Modigliani – dont elle organise la seule exposition personnelle de son vivant en 1917 –, elle participe à la reconnaissance du fauvisme en présentant régulièrement des expositions du groupe d’élèves de Gustave Moreau réunis autour de Matisse. Elle s’engage, un peu plus tard, auprès des cubistes et des artistes de l’Ecole de Paris dans des batailles pour l’art, pour l’éclosion de ses nouvelles formes, mais aussi contre le conservatisme et la xénophobie. Malgré les vicissitudes, son intérêt pour les jeunes artistes n’a jamais faibli. C’est ainsi qu’elle a défendu farouchement des figures très différentes – dont certaines n’appartenant à aucun courant précis, – et leur a donné une chance en organisant une ou plusieurs expositions. Elle promeut, en outre, nombre d’artistes femmes, sans préjugés de sexe ou d’école, d’Émilie Charmy qu’elle expose régulièrement de 1905 à 1933 et qu’elle qualifie d’ « amie d’une vie » à Jacqueline Marval, Hermine David ou encore Suzanne Valadon, alors très en vue. En 1951, à sa disparition, elle a présenté plus de trois cents artistes aux quatre adresses successives de sa galerie : 25, rue Victor-Massé ; 50, rue Taitbout à partir de 1917 ; 46, rue Laffitte de 1920 à 1934, et enfin 27, rue Saint-Dominique. Elle a organisé des centaines d’expositions jusqu’à la fermeture définitive de sa galerie en 1941.

Cette exposition s’inscrit dans une série commencée en 2023 avec Modigliani, un peintre et son marchand, consacrée au marché de l’art. Elle a pour ambition de mieux faire connaître les mécanismes de l’émergence des avant-gardes du XXe siècle et les personnalités, souvent remarquables, qui en ont constitué les rouages.

L’exposition invite à découvrir la carrière et la personnalité de la marchande au travers de sa contribution à l’avènement de certains des moments que l’histoire de l’art a retenus. Elle retrace également la vie d’une galerie dans la première moitié du xxe siècle, dans sa continuité comme dans ses péripéties. Une centaine d’oeuvres – peintures, sculptures, dessins, estampes et bijoux – évoquent les expositions que Berthe Weill organisa et le contexte historique dans lequel elles prirent place. Les oeuvres de Pablo Picasso, Henri Matisse, Diego Rivera, Amedeo Modigliani côtoient ainsi, comme à la galerie B. Weill, celles d’Emilie Charmy, de Pierre Girieud, d’Otto Freundlich, formant le portrait d’une femme et de son action.

Catalogue de l’exposition Coédition musée d’Orsay et Flammarion

Suzanne Valadon (1865-1938), La Chambre bleue, 1923. Huile sur toile, 90 x 116 cm. Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle, déposé au musée des Beaux-Arts de Limoges. Photo © Centre Pompidou, MNAMCCI, Dist. GrandPalaisRmn / Jacqueline Hyde.

Raoul Dufy (1877-1953), 30 ans ou la Vie en rose, 1931. Huile sur toile, 98 x 128 cm. Paris, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, don Mathilde Amos, 1955. © Paris Musées / Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

Henri Matisse (1869-1954), Première nature morte orange, 1899. Huile sur toile, 56 x 73 cm. Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne / Centre de création industrielle, déposé au musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, dist. GrandPalaisRmn / Bertrand Prévost.

Parcours de l’exposition

L’exposition réunit un ensemble remarquable de 80 oeuvres, réparties comme suit : 58 peintures, 15 oeuvres graphiques et 7 sculptures et objets d’art. [Les titres des sections sont des citations extraites de Pan ! dans l’oeil… (1933) de Berthe Weill sauf « Notre-Dame des Fauves » (Philippe Diolé, « Les livres », Beaux-arts, 21 avril 1933). ]

Introduction – « Place aux jeunes »

En 1901, Berthe Weill ouvre une galerie au 25 rue Victor-Massé, dans le quartier de Pigalle, en bas de Montmartre. Elle choisit de s’engager aux côtés des artistes de son temps en contribuant à leur révélation puis à l’essor de leur carrière. Parmi eux se trouvent certains des plus grands noms des avant-gardes : Pablo Picasso, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Suzanne Valadon, comme d’autres artistes moins en vue. Avec un enthousiasme et une persévérance sans faille, elle a été leur porte-voix et les a soutenus pendant quarante ans jusqu’à la fermeture de sa galerie en 1940, dans le contexte de persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1933, elle est la première marchande à publier ses souvenirs. Sous le titre Pan ! dans l’oeil… elle relate trois décennies d’activité, faisant oeuvre de pionnière de ce genre littéraire qui, depuis, a fait de nombreux émules. Bravant le sexisme, l’antisémitisme et les difficultés économiques, elle fait le pari de miser sur des talents encore inconnus plutôt que sur des figures déjà sur le devant de la scène artistique, écrivant alors un pan encore méconnu de l’histoire de l’art moderne. Pourtant, la trajectoire de Berthe Weill, un temps presque effacée, n’est aujourd’hui pas encore inscrite au firmament des marchands d’art où figurent en bonne place Daniel-Henry Kahnweiler, Paul et Léonce Rosenberg, Ambroise Vollard ou Paul Guillaume. Cette exposition se propose de lui rendre la place qui est la sienne.

Section 1 • « Ma résolution est inébranlable ; on verra bien ! »

Berthe Weill, née à Paris dans une modeste famille juive d’origine alsacienne, est placée en apprentissage, très jeune, auprès de Salvator Mayer, un marchand d’estampes renommé. Elle apprend le commerce des oeuvres d’art et rencontre les différents protagonistes de la scène artistique parisienne, ainsi que de nombreux collectionneurs. Peu après le décès du marchand en 1897, elle s’associe avec l’un de ses frères pour ouvrir une boutique d’antiquités et d’objets d’art au 25 rue Victor-Massé dans le quartier de Pigalle, alors épicentre du Paris nocturne, des théâtres et des cabarets. Cette adresse se trouve en bas de Montmartre, où beaucoup d’artistes d’avant-garde vivent et travaillent, souvent

dans une grande précarité. Sans ressources financières importantes, elle diversifie les activités de sa galerie pour trouver des solutions économiques viables. Elle vend des livres et expose des gravures d’artistes aux côtés d’oeuvres d’illustrateurs et de caricaturistes tels Jules Chéret et Théophile Steinlen. Berthe Weill commence à se faire une réputation. Alors que l’antisémitisme virulent qui s’exprime en cette fin de XIXe siècle s’incarne dans l’affaire Dreyfus et divise dangereusement la France, elle prend position avec courage en exposant dans sa vitrine des volumes et dessins originaux en faveur d’Alfred Dreyfus et de son défenseur, Émile Zola.

Section 2 • « J’achète les trois premiers Picasso… »

En 1900, Pere Mañach, le fils d’un industriel catalan, s’est établi comme marchand de tableaux à Paris, où il s’est donné pour mission de promouvoir la jeune génération espagnole. Il présente Berthe Weill à Picasso, tout juste arrivé de Barcelone. Elle lui achète des oeuvres dès ce moment et repère dans l’atelier Le Moulin de la Galette, première grande toile que le peintre de vingt et un ans exécute à Paris. Elle la vend à un prix important pour un si jeune artiste. Ainsi, elle réalise une quinzaine de ventes, avant même l’exposition « Picasso » à la galerie d’Ambroise Vollard l’année suivante. En 1901, à trente-six ans, Berthe Weill, aidée par Mañach, transforme sa boutique, qui devient la « Galerie B. Weill » – son prénom n’est pas mentionné, sans doute pour faire oublier qu’elle est une femme. Elle est officiellement inaugurée le 1er décembre avec une exposition qui rassemble diverses oeuvres très récentes de Pierre Girieud, Fabien Launay et Raoul de Mathan, ainsi que des terres cuites d’Aristide Maillol, qui rencontre peu de temps apre s le succès pour ses bronzes. Le critique d’art Gustave Coquiot signe une préface pour le premier catalogue. Berthe Weill, qui repère les talents émergents dans le vivier des Salons, les encourage à se présenter à sa galerie, se constituant ainsi une notoriété de découvreuse.

Section 3 • « Notre-Dame des Fauves »

La salle VII du Salon d’automne de 1905 réunit les peintures de Matisse, Maurice de Vlaminck, André Derain, Albert Marquet… Elle est jugée inacceptable par beaucoup de critiques en raison de l’affranchissement des règles de la perspective et du modelé au profit de l’exaltation des couleurs pures, ainsi que d’une simplification des formes. Un buste placé au centre de la pièce fait écrire au critique Louis Vauxcelles dans un article du Gil Blas : « C’est Donatello parmi les Fauves. » La formule plaît tellement que la salle est rebaptisée « la cage aux Fauves ». La Galerie B. Weill prend une part importante dans la reconnaissance de ce mouvement en présentant régulièrement des expositions collectives qui rassemblent les différentes configurations du groupe, constitué principalement d’élèves de Gustave Moreau, réunis autour de Matisse. Elle commence à s’intéresser à ces artistes dès 1902, bien avant le scandale du Salon d’automne. Lorsqu’il éclate en 1905, ces peintres ont déjà été montrés plusieurs fois chez la marchande. L’année précédente elle a demandé au critique Roger Marx, fervent défenseur de cette constellation, de préfacer le catalogue d’une exposition, oeuvrant ainsi stratégiquement à créer le contexte nécessaire à leur reconnaissance. De même, elle a contribué à faire de Raoul Dufy, dont elle est proche, un artiste fauve contre la volonté de Matisse, qui refuse de l’accueillir dans son cercle. Bientôt Weill constate que « les Fauves commencent à apprivoiser les amateurs »

Section 4 • « Le cubisme soulève les passions »

Le rôle joué par Berthe Weill dans la présentation des oeuvres cubistes a été presque oublié, bien qu’elle ait accompagné dès leurs débuts beaucoup d’artistes dont la carrière a connu une période cubiste. Ainsi, elle montre les œuvres de Jean Metzinger, qu’il soit néo-impressionniste, fauve ou cubiste, de 1903 à 1922, avant une ultime exposition en 1939. Elle contribue dans l’ombre, comme elle l’avait fait quelques années plus tôt avec les Fauves, à façonner une avant-garde qui partage la leçon de Paul Cézanne sous des formes multiples. La galeriste insiste sur les difficultés à faire apprécier cette peinture, tandis que le débat qui fait rage depuis 1912 autour de la réception du cubisme exprime souvent, sous des dehors de querelle esthétique, des considérations à caractère nationaliste. Certains réclament, sans succès, que les cubistes soient interdits d’exposition dans les bâtiments publics ; d’autres souhaitent différencier « les indépendants français et les indépendants étrangers ». Lorsque le mouvement s’éparpille, peu avant la guerre, la marchande a montré presque tous les protagonistes du cubisme. Exceptionnellement, elle programme en 1914 trois expositions personnelles consacrées à Jean Metzinger, Alfréd Réth et Diego Rivera. Elle porte ensuite ses efforts sur ceux que Georges Braque nommait les « cubisteurs » : André Lhote, Louis Marcoussis, Léopold Survage, Alice Halicka, Albert Gleizes ou encore Jean Metzinger.

Section 5 • « Groupe des plus éclectiques »

Au début du xxe siècle, des artistes du monde entier viennent chercher l’émulation et la reconnaissance à Paris. Berthe Weill participe à cette effervescence en rendant visibles des talents qui cherchent à échapper aux discriminations ainsi qu’aux difficultés économiques. Ils sont natifs de partout en Europe, des confins de l’Empire russe, de Norvège, de Pologne, d’Espagne, d’Italie ou de Grèce jusqu’à l’Empire austro-hongrois, ou même les États-Unis. Sa curiosité la conduit à donner leur chance à des artistes, ne suivant aucun dogme, mais plutôt son instinct, son oeil et ses sympathies. Elle adopte une position engagée en participant, exposition après exposition, à la lutte contre certains défenseurs d’un bon goût français aux résonances xénophobes et antisémites. Si le nom de Berthe Weill est étroitement associé aux avant-gardes de la première moitié du XXe siècle, elle s’intéresse également à des personnalités n’appartenant à aucun courant précis. L’attention qu’elle porte aux jeunes artistes ne faillit jamais, malgré les vicissitudes, et c’est ainsi qu’elle encourage, en organisant une ou plusieurs expositions, des figures aujourd’hui dans l’ombre ou parfois tombées dans l’oubli. La galeriste insiste sur les difficultés à faire apprécier cette peinture, tandis que le débat qui fait rage depuis 1912 autour de la réception du cubisme exprime souvent, sous des dehors de querelle esthétique, des considérations à caractère nationaliste.

Section 6 • « Mais qu’ont-ils donc, ces nus ?… »

Esprit inventif, audacieux et original, Weill suit courageusement son instinct sans fléchir devant les préjugés et les ressources financières des autres marchands d’art, souvent plus importantes que les siennes. Ainsi, en 1917, elle inaugure, à l’instigation du poète d’origine polonaise Léopold Zborowski, la seule exposition personnelle consacrée à Modigliani organisée de son vivant. L’écrivain Blaise Cendrars, fervent admirateur du peintre, préface le catalogue avec un rapide poème intitulé « Sur un portrait de Modigliani ». Le 3 décembre 1917, trente deux oeuvres, surtout des peintures, sont dévoilées rue Taitbout, où la galerie a déménagé au cours de la même année. Quatre nus devenus emblématiques sont présentés. Leurs poils pubiens apparents déclenchent le scandale et le désordre, qui braquent le projecteur sur la Galerie B. Weill. Le commissaire du poste de police situé en face ordonne à la marchande d’« enlever toutes ces ordures ! », exerçant sa censure pour « outrage à la pudeur ». L’échec commercial de l’exposition est cuisant malgré les cinq oeuvres achetées par Weill pour soutenir Modigliani, dont elle admire la peinture. Elle note dans Pan ! dans l’oeil… : « Nus somptueux, figures anguleuses, portraits savoureux. »

Section 7 • « Je dois lutter seule »

À la fin des années 1930, Berthe Weill choisit de montrer des artistes qu’elle n’a pas encore promus. Elle s’attache alors à des tenants de l’abstraction, proches du groupe « Cercle et Carré », puis de l’association « Abstraction-Création ». C’est ainsi qu’elle décide en 1939 d’exposer les oeuvres d’Alfréd Réth ou celles d’Otto Freundlich dans la galerie qu’elle occupe, depuis 1934, rue Saint-Dominique, et qu’elle devra bientôt fermer en conséquence des mesures antisémites prises à partir de 1940. Berthe Weill, qui ne publie plus de brochures après 1935, accompagne certains de ses cartons d’invitation de courtes pensées. Sous l’Occupation, elle échappe à la déportation mais vit dans un grand dénuement. En 1946, une vente aux enchères est organisée pour mettre fin à ses difficultés financières. Elle regroupe plus de quatre-vingts oeuvres offertes par des amis de longue date, artistes et galeristes. Berthe Weill peut alors prendre sa retraite. En 1951, à sa disparition, elle a défendu plus de trois cents artistes et organisé des centaines d’expositions aux quatre adresses successives de sa galerie : 25 rue Victor-Massé ; 50 rue Taitbout à partir de 1917 ; 46 rue Laffitte de 1920 à 1934, et enfin 27 rue Saint-Dominique.